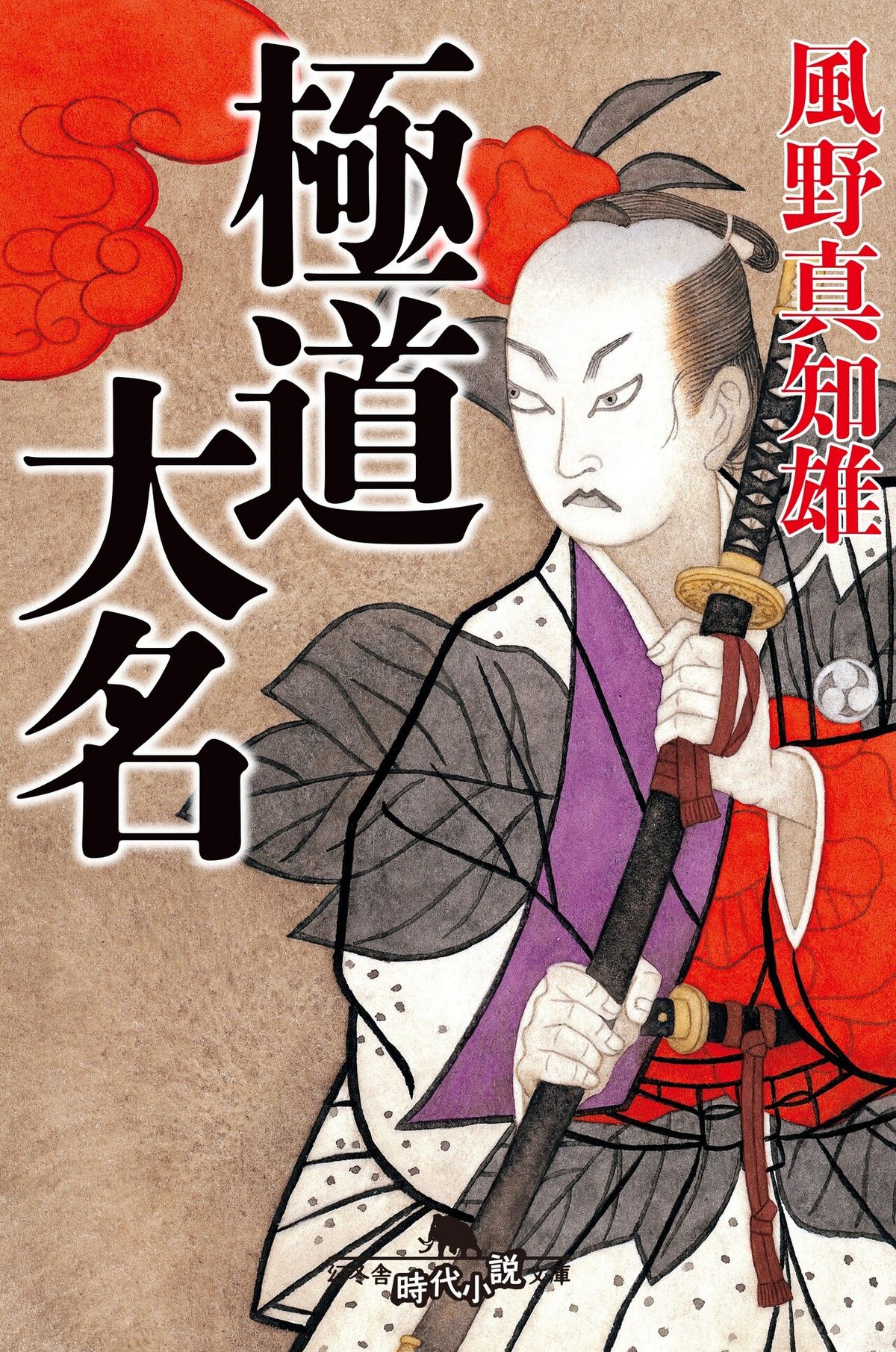

虎、背中に変な絵が描いてあるぞ…伝説の「大名やくざ」が帰ってきた! #2 極道大名

久留米藩主・有馬虎之助、その裏の顔は、江戸のごろつきで知らぬ者はない極道「水天宮の虎」だった。幼い将軍・家継になつかれている虎之助は、いずれ自分は副将軍にともくろむも、ある日を境に事態は急変。かつて散々殴りつけた男の影がちらつき始め……。時代小説作家、風野真知雄さんの大人気シリーズ『極道大名』。物語の始まりとなる第一話、「やくざは子どもに好かれなくちゃな」のためし読みをお届けします。

* * *

「そのとき、有馬さまは?」

と、新井白石は訊いた。

柳沢の屋敷にいなかったとは言えない。おそらく白石は、虎之助が柳沢邸にいたことの確証を得ているのだ。それをしらばくれても、嫌疑は深まるばかりだろう。

「わしは、柳沢さまのお屋敷の控えの間で、お二人の用件が終わるのを待っていた。ほら、あのお二人はたいそう仲がよろしかったから。あんな爺さん同士になっても」

虎之助が思わせぶりな調子で言うと、

「むふっ」

白石は少し顔を赤らめた。石灰岩の上に桜の花びらが落ちたように見えた。真面目で頭は切れるが、いささか初心過ぎるところがあるらしい。こういう御仁をからかうのは面白いのだが、白石は突っつかないほうがいいだろう。

「失礼なことをお訊ねしますが、有馬さまは大名でありながら、やくざでもあるという話も聞いたのですが?」

白石は逆襲してきた。

やくざだからこそ、将軍暗殺などという無謀なことができたのでは、と言いたいのだろう。

「ああ、昔な」

と、虎之助は遠い目をして言った。

「昔?」

「わしの母方の祖父が、やくざというか、侠客でな。その家に行ったりしているうち、ちょっとだけぐれてしまった。なあに、若い者にはよくあることだろうが」

よくあるが、ぐれるにも程度というものがある。

虎之助の場合、程度をはるかに逸脱した。

「では、いまは?」

「もちろん、やくざなんかやっておらぬ。ま、侠客っぽいとはよく言われるが、それは褒め言葉として受け取っているよ」

「……」

新井白石は、このときはついに虎之助の尻尾を掴むことはできなかった。

だが、その後も虎之助を見張りつづけているのもわかっていた。

このため、虎之助はここ数年、国許ではともかく、江戸では目立つふるまいを控えていたのである。

三

虎之助は、芝の丑蔵一家から三田赤羽橋の上屋敷にもどって身なりを整えると、千代田の城へと赴いた。

将軍はすでに、六代家宣が亡くなり、まだ八歳の七代家継になっている。

その幼将軍に、国許からもどった報告にやって来たのだ。

来る前に、丑蔵一家の若い衆に、「やくざは子どもに好かれるくらいになれ」と説教したが、じっさい虎之助は、幼将軍の家継にもたいそう好かれていた。

虎之助のどこが気に入ったのかは、よくわからない。が、将軍宣下の儀式の際、初めてお目見えしたときから好かれた。その後、何度かお相手をし、昨年、久留米に赴くとき、挨拶に伺うと、

「家継もいっしょに行く」

と大泣きされて、厠に行くふりをして、城から抜け出たほどだった。

この日も、一年ぶりに顔を見せると、

「あ、虎ではないか。虎、虎」

と、ほとんど愛犬に接するような調子で、駆け寄って来た。

また、この家継が素直で、聡明で、じつに可愛いのだ。この将軍が相手だと、虎之助も毒気を抜かれ、急いで姦計を繰り出す気にもなれず、

――まあ、ゆっくり副将軍になるくらいでもいいか。

とさえ思ってしまうのだ。

「はい、はい、虎でございますよ」

われながら、愛玩犬になったような気がしながら、将軍家継を抱き上げたりした。

「まあ、上さまったら」

わきで、御母堂の月光院が嬉しそうにする。

「虎、余は寂しかったぞ」

「虎之助も同様にございます。さ、さ、虎の背中にお乗りなさいませ。虎が千里を走るような速さで、駆け巡りますぞ」

「わかった。よし、走れ、虎」

家継が背中に掴まると、

「がおーおおお」

虎之助は、吠えながら、ものすごい速さで、お城の中奥を駆け回る。

「ひゃあ、虎、すごい速さだ」

「上さま。しっかり掴まっていないと、後ろに吹っ飛んでしまいますぞ」

「わかっておる。大丈夫だ」

中奥を一巡りすると、今度は裸足で庭に跳び下りて走った。

月光院やお付きの武士も、止める暇がない。あまりの目まぐるしさに、おろおろするばかりである。

「がぉおお。お城の濠もひとっ跳び!」

二間(およそ三・六メートル)ほどもある池を跳び越えた。

「うわぁあ」

家継が叫んだ。

虎之助は将軍だろうが、そこらのガキだろうが、手加減などいっさいしない。家継は同じ歳の子と比べても目方が軽いから、虎之助の襟を掴んだまま、ほとんど宙に浮いてしまっている。

もう、月光院や中奥の茶坊主たちも、怪我をしないかとひやひやである。

だが、家継は、

「ひゃあ、面白い! 虎、もっと走れ、もっと跳べ」

と、大喜びである。

虎之助はさんざん庭を駆け巡って、ようやく、

「ああ、虎も疲れました」

と、止まった。

すると、虎之助の襟をがっちり掴んでいた家継は、虎之助の着物のなかを覗いたらしく、

「虎。背中に変な絵が描いてあるぞ」

と、驚いて言った。

「ああ、それは絵ではなく、彫物というものですよ」

虎之助は慌てたりすることもなく言った。

「女の人か?」

「水天宮と言いまして、有馬家が代々拝んでいる神さまなのですよ」

虎之助は自慢げに言った。

じっさいには、水天宮は神社の名で、そういう神さまはいない。

だから、菩薩とも弁天とも見紛うこの神さまは、虎之助の要望というか、脅しに応えた彫師の創作物なのだが、虎之助の背中ではどうも実在する女神となって定着してしまったらしい。

「いいなあ」

と、家継は無邪気な声で言った。

「いいでしょう。虎はこの神さまを背負っているから、いつも元気で無事なのです」

「余も描いてもらいたいなあ」

「上さま。だから、これは描いたのではなく、彫ったのですぞ」

「彫った? 背中を?」

「そう。彫るといっても、鑿などで削るわけではありません」

「そんなことをしたら血が出るぞ」

家継は顔をしかめて言った。

「そうです。だから、彫るかわりに、太い針でぷつぷつと少しずつ穴を開け、そこに色絵具を入れていくのです」

「うわぁあ、痛そうだな」

「痛いなんてもんじゃありませんぞ。大の男が歯を食いしばって、脂汗を流しながら我慢するくらいですから」

「余も我慢する。余は我慢強いぞ」

「そうですか。ただ、上さまはまだ子どもで、これからお背中もどんどん大きくなります。いま、彫っても、かたちが歪んだりしますから、彫るなら大人になってからですな」

どこの世界に、将軍に彫物を勧める大名がいるだろうか。

「そうか。楽しみだなあ。なんの絵柄にしようかな」

「上さまなら、やはり東照宮さまでしょうな」

「それもきれいな女か?」

「いやいや、苦虫を嚙みつぶしたような顔の、いかにもケチで、人の悪そうな爺いの神さまですよ」

こんな話はとても幕閣などには聞かせられない。

だが、いま、二人は庭のいちばん端にいるのだ。

「そんなのは嫌だ。余も、虎のようなきれいな女がいい」

「女ですか。上さまもけっこうお好きなようですな。ちなみに、おっぱいは大きいほうがいいですか、小さいほうがいいですか?」

「それは、大きいほうがよいだろう」

家継は頬を赤らめて言った。

「わかりました。それでは、虎が、美人でおっぱいの大きな神さまを見つくろっておきましょう」

「む。頼んだぞ」

そこへようやく、月光院や側近の間部詮房や新井白石などがやって来た。

「母上、楽しかった」

月光院に抱きついて、家継が言った。

「よかったですね、有馬どのに遊んでいただいて」

「うん。余は、虎が父になってくれるといい」

「まあ」

「間部より虎がいい」

「……」

月光院だけでなく、周囲の者は皆、凍りついたようになった。

側用人の間部詮房と月光院には、よからぬ噂がある。それはそうだろう。女人禁制の大奥に、一人、間部だけが自由に出入りしているのだから。

が、家継の言葉は、子どもの無邪気ゆえである。

「有馬さま、うまくやりましたな」

新井白石がそばに寄って来て、囁くように言った。

「なにがだ?」

「上さまにあんなに慕われて。あれでは、わたしも、よほどの証拠を掴まないと、有馬さまを告発できませぬ」

「なに、馬鹿なことを言ってるんだ。それより、上さまにはできるだけ早くお世継ぎをつくっていただかないとな」

「そんな馬鹿な。まだ八歳ですぞ」

「早いか? おっぱいの大きな女が好きだとおっしゃっていたぞ」

「それは、母上とごっちゃにされているのでしょう」

「そうかのう」

虎之助が自分の八歳くらいを顧みるに、充分、女を意識していた気がする。さすがにどこをどうしようとかは思わなかったが、それは稽古次第ではないか。

「だが、十歳過ぎたら大人だぞ。いまから、色っぽいのをあてがっておいたほうがいいのではないか」

「上さまと有馬さまをいっしょにすることはできないでしょうな」

と、新井白石は呆れたように言った。

そのとき、突然、

「ん?」

虎之助は立ち止まった。それから、身構えた。森に棲む虎が、次の爆発的な動きを始める前のように、静かな躍動感を湛えている。顔には不気味な縞模様が表れても不思議はないような、野獣の力が浮かび上がった。

◇ ◇ ◇