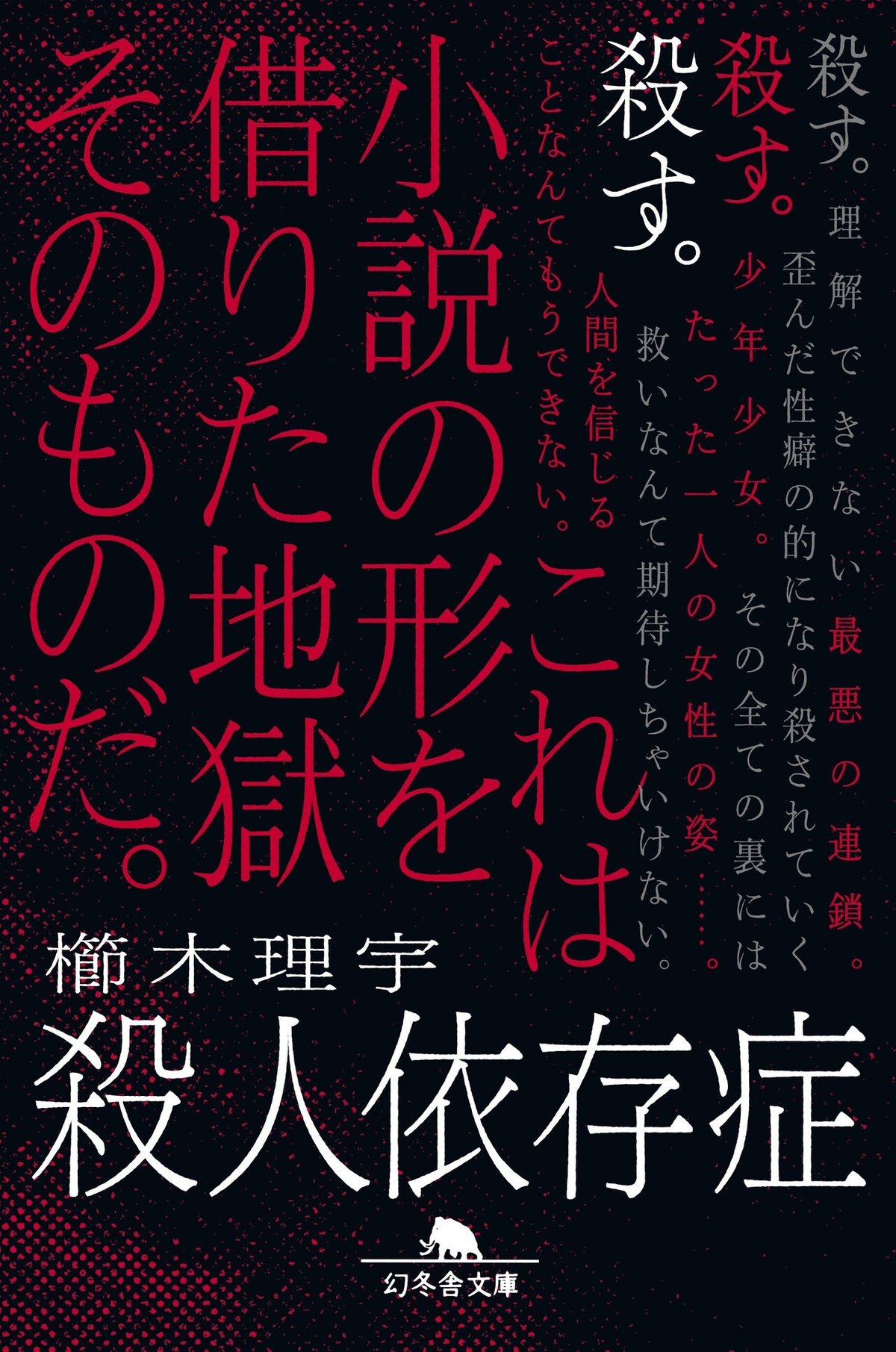

あの子を、助けた女がいるらしい…映画『死刑にいたる病』原作者が描く、衝撃のサスペンス・ミステリ #4 殺人依存症

大ヒット上映中のサイコ・サスペンス映画『死刑にいたる病』。みなさんはもうご覧になりましたか? 連続殺人鬼役の阿部サダヲさんの怪演が脚光を浴びる一方、原作者である櫛木理宇さんにも熱い注目が集まっています。

『殺人依存症』は、そんな櫛木さんによる衝撃のサスペンス・ミステリ。息子を亡くした捜査一課の刑事、浦杉は、現実から逃れるように仕事にのめり込む。そんな折、連続殺人事件が発生。捜査線上に、実行犯の男たちを陰で操る一人の女の存在が浮かび上がる。息をするように罪を重ねる女と、死んだように生きる刑事。二人が対峙したとき、衝撃の真実が明らかになる……。

『死刑にいたる病』に興味を持った人なら、絶対ハマること間違いなし。映像化も期待される、本作の冒頭をご紹介します。

* * *

「こちら、しばらくお借りしていいですか」

浦杉はノートパソコンを指した。

「本庁の解析課に、一度渡しておきたいんです。必ずお返しします」

「どうぞ。好きにしてください」

父親が投げ出すように言う。

「なんでも調べてくれてかまいませんよ。……うちの子に、やましいことなんかひとつもありやしませんからね」

強気な台詞だった。しかし、語尾が震えた。気づかなかったふりをして、浦杉はノートパソコンを高比良に手渡した。

「お預かりします。では次に、美玖さんと一番親しかった友人の名前を教えてもらえますか」

「友人? ……それこそ、SNSを確認すれば早いのでは?」

「いえ。ご本人の口から多く出ていた名前を知りたいんです」

父親は「妻のほうがくわしいと思いますが……」と渋りながらも、つっかえつっかえ五人の名を挙げた。

浦杉はつづけて美玖と教師との関係、先輩後輩間の関係、部活内での軋轢はなかったかを尋ねた。そして、

「最後にお訊きします。小湊さん、もしくは奥さんに恨みを抱く人間にお心当たりは?」

と切り出した。

父親の顔が、目に見えて強張る。

「わたしどものせいだ、と言いたいんですか」

「そうは言っていません。われわれは、あらゆる可能性を想定して潰していかなければならないんです。それだけです」

横から高比良が口添えした。しかし父親は不愉快そうに顔をそむけ、

「ありませんよ。あるわけがない」

と吐き捨てた。

「――真面目に、生きてきたんだ。そりゃあ、あんたらから見たら、たいした暮らしじゃないでしょう。このマンションだって賃貸だ。でも娘に恵まれて、親に似ず出来のいい子で、さいわい息子も生まれて……。幸せだったんだ。確かに子供たちに贅沢はさせてやれない。高い塾にも行かせてやれなかった……。なのに、自分の力でいい高校に受かってくれて、なんて親孝行な子だと……」

口もとが無残に痙攣した。

「これからあの子は、いろんなことを、たくさん知っていくはずだった。大人になって、幸せになるはずだった。頑張り屋の、やさしい子だった。幸せにならなきゃいけない子だった。それが――こんな、こんな……」

――こんな。

父親は絶句した。両手で顔を覆う。指の間から、低い啼泣が洩れた。

――ここまでだな。

浦杉は思った。

今日は、これ以上の証言は引き出せそうにない。追って母親からも話を聞かねばならないが、すこし間を置くべきだろう。

礼を告げて立ちあがろうとした刹那、

「ただいまあ」

少年の声とともに、玄関ドアの閉まる音がした。

父親が腰を浮かす。どうやら、美玖の弟が小学校から帰ってきたらしい。

「ねえお父さん、誰か来て――」

来てるの、と尋ねかけた声は途中で消えた。居間に飛びこんだ瞬間、浦杉たちを目にしたせいだ。

よく陽焼けした少年だった。きかん気そうな太い眉を除けば、美玖によく似ていた。浦杉と高比良を、無遠慮にじろじろと上から下まで見さだめる。

「あのな、柊斗。こちらは」

「警察の人?」

父親の声をさえぎって、少年はなおも浦杉たちを睨めまわす。

浦杉を見つめ、父親は首を横に振ってみせた。息子にまで探りを入れないでくれ、これ以上子供を苦しめないでくれ――と、その瞳が雄弁に語っていた。

「出なおすか」

「ええ」

高比良とうなずき合う。

ごり押しして粘ったところで益はない。被害者遺族が相手ならばなおさらだ。よほどの疑惑か手ごたえがない限り、遺族とは信頼関係を結んでいくのがベターであった。

「では、本日はこれで。お時間を割いてくださってありがとうございます」

頭を下げたそのとき。横から袖を引かれた。

視線を落とす。小湊柊斗だ。浦杉の袖を、皺が寄るほどきつく握っていた。

「お姉ちゃんの、捜査に来たんでしょ?」

硬い声だった。

「柊斗くん?」

「……おれ知ってる。お姉ちゃん、学校に行くのいやがってたよ」

かたわらで高比良が息を呑むのがわかった。浦杉は素早く父親に目線をやった。だが反応できずにいるらしく、息子をたしなめる気配はない。

浦杉は膝を折り、かがみこんで柊斗と目線を合わせた。

「ありがとう柊斗くん。ということは、お姉ちゃんは入学した学校に馴染めていなかったのかな? クラスかバスケット部に、誰かいやな人でもいたんだろうか。お姉ちゃんから、なにか聞いていたのかい?」

「違うよ」

焦れたように、柊斗は顔をしかめた。

「違う、そうじゃない。学校がいやだったんじゃない。お姉ちゃんは、“学校に行く”のがいやだったんだ」

「それはどういう意味?」

「知らないよ」

柊斗は口を尖らせた。その目に、ゆっくりと涙の膜が盛りあがっていく。

「お姉ちゃん、おれに話してくれなかったもん。……おじさんたちは刑事なんだろ。だったら、おじさんたちが調べてよ。……おれ、ガキじゃないからわかってる……。お姉ちゃんとは二度としゃべれないし、もう、なにも訊けない」

4

つづいて浦杉と高比良は、小湊美玖の中学時代の友人たちと会った。

女子バスケの強豪校に進んだという二人は、目を真っ赤に泣き腫らしていた。

「誰かに恨まれるような子じゃありません」

彼女たちは口を揃えて証言した。

「初恋もまだな、奥手な子でした。女性アイドルグループが好きで、男性アイドルには、興味ないって……。じゃあ誰がタイプなのって訊いたら、漫画のキャラクターを答えました。そういう子なんです」

「いつも、すごく真面目でした。バスケのポジションはずっとPGです。全体の動きを見て、パスをまわす役目なんです。責任感が強くて、三年次は副キャプテンでした」

次に、文京区の私立高校へ進学した三人に会う。同じくまぶたを腫らしていたものの、彼女たちは前の二人よりやや冷静だった。

「確かに、美玖は真面目な子でした。たまに、ちょっと真面目すぎるくらいで」

「はい。だからこそ、人と衝突することも……あったかもしれません」

「たとえばどんな?」

浦杉が水を向けると、

「これ、わたしが言ったって、内緒にしてくださいね」

少女の一人が声を低めた。

「中学のときのコーチが……なんていうか、セクハラっぽい触りかたをする人だったんです。ある後輩がとくに被害に遭っていました。みんな逆らえなくて、なにも言えなかった。なのに美玖があるとき『やめてください。そういうの気持ち悪いです』ってはっきり言っちゃって……。場が、静まりかえりました」

「それで、そのコーチの反応は?」

「機嫌が悪くなりましたが、それだけでした。以降はセクハラも一応止んだんです。でもなぜかコーチは、美玖じゃなく後輩に当たりがきつくなって。……だから後輩は、美玖のこと恨んでたみたいです」

「美玖さんをですか。コーチではなく?」

「ええ。『小湊先輩がかっこつけて、よけいなことをしたせいで迷惑した』なんて言うんですよ。『かばってもらっておいて、そんな言いかたやめなよ』と止めましたが、その子はふてくされるばっかりでした」

浦杉はくだんのコーチと、後輩の名をメモに控えた。

美玖が卒業した中学に問い合わせると、該当するコーチはすでに辞めていた。いわゆる外部コーチらしく、保護者からの推薦だったそうだ。

姓名は室戸武文。三十六歳の会社員である。

スマートフォンの番号とLINEのIDが、当時の女子バスケ部の連絡網に登録されていた。いまどきはどの部活でも、LINEのグループトークで連絡をまわすのが常識なのだそうだ。

「LINEをやっていない子もいるでしょうにね」と高比良。

「その場合は、親が急遽スマホを買い与えるのかもしれんな」

浦杉は答えた。

美玖を「いい迷惑」と疎んだ後輩についても、聞きとりの結果、情報がいくつか入手できた。現在、中学三年生。一昨日から学校を休んでいるそうであった。

この時点で、時計の針は七時をまわっていた。いったん捜査本部に戻ると決め、浦杉は高比良とともに電車に乗りこんだ。

「怨恨の線は、あり得ますかね?」

利き手で吊り革を握った高比良が問う。

「まさか中学生の少女が、大人の男を雇って襲わせたとは思えません。あやしいとしたら、元コーチの室戸のほうでしょうか」

「どうかな。まだなんとも言えん」浦杉は言った。

「中学生相手にセクハラしていたというから、ロリコンの気があるのは間違いないだろう。だがセクハラから殺人まで一足飛びに越えるのは、ハードルが高すぎる。前科を洗ってみる必要はあるだろうがな。……それに『女子中学生がまさか』なんて予断は、持たないほうがいい」

「まあ、いまどきはネットがありますからね」

「そうだ。SNSやら掲示板で、どんな田舎の少女でも日本中の男と知り合える。その男は累犯者かもしれんし、安い金で殺人を請け負う男かもしれん。十代特有の浅はかな残酷さは、ときにおれたちの想像を超える」

そう言いはなって、浦杉は車窓の外へ目を移した。

署に戻ると、特捜本部が活気づいていた。

堤たち地取り班が、有力な目撃者を確保したのだという。「十九日の朝、小湊美玖が目黒駅で降りるのを見た」という目撃者であった。

浦杉は今日の報告を済ませてから、小田嶋係長に尋ねた。

「そのマル目は、いまどこに? 取調室ですか」

「ああ。記憶が確かな上、理路整然としゃべってくれるんで助かるよ、国立大の学生だそうだ。いま堤に調書を取らせてるが、どうやらマル害はあの日、電車内で痴漢被害に遭っていたらしい」

「痴漢?」

「しかも複数の痴漢だったようだ。まあ、山手線は多いからな……。防犯カメラもまだ全車両搭載じゃあない。取り締まりを強化しても、いたちごっこがつづいているのが現状だ」

小田嶋は渋面になっていた。浦杉も眉をひそめてうなずく。

「あいつら、同じような性癖同士で密に情報交換していますからね。これもまた、ネット社会の弊害だ。どの時間帯のどの車両に防犯カメラが設置されたか、ほんの数時間で仲間全員に情報をまわしやがる」

「で、マル害の痴漢被害がどうしたんです」

口を挟んだのは高比良だった。小田嶋係長が彼を見て、

「あの子を、助けた女がいるらしいんだ」

と答えた。

◇ ◇ ◇