街歩き #005 | 神奈川県横浜市金沢区の旅

神奈川県横浜市金沢区

こんにちは。本日ご紹介する街は「神奈川県横浜市金沢区」です。

10月7日から11月27日まで金沢文庫で開催されている「運慶 鎌倉幕府と三浦一族」展に行ってきました。運慶没後800年ということで、かなり力の入った特別展でした。9月4日まで横須賀美術館で開催されていた展覧会の巡回展です。

展覧会の鑑賞に併せて、街歩きでは「歌川広重の金沢八景」で描かれた場所を巡りました。

源頼朝開基の瀬戸神社・北条政子開基の琵琶島神社・帰帆の間からの風景が美しい旧伊藤博文金沢別邸・浄土式庭園が見事な称名寺・運慶作の仏像が見事だった金沢文庫など…。

今回は「神奈川県横浜市金沢区」を、京急線金沢八景駅から金沢文庫駅まで歩きます。

洲崎神社

金沢八景駅から徒歩10分の場所にある洲崎神社へ。

創建不詳。当初は長浜に大六天社として鎮座。1311年の大波で被災し現在地に遷座。1910年と1914年に泥亀村と姫子島の神社を合祀。

平潟湾沿いの街・洲崎町にある神社でこの辺りは古くからの漁師町です。小さな境内ですが手入れの行き届いた雰囲気の良い神社です。

<2022.10.10>#神奈川県 #横浜市 #金沢区#洲崎神社

— スミスさん (@smith51350) October 12, 2022

創建不詳。当初は長浜に大六天社として鎮座。1311年の大波で被災し現在地に遷座。1910年と1914年に泥亀村と姫子島の神社を合祀。平潟湾沿いの街・洲崎町にある神社でこの辺りは漁師町でした。小さな境内ですが手入れの行き届いた良い神社ですね。 pic.twitter.com/CAz63ZI5Mi

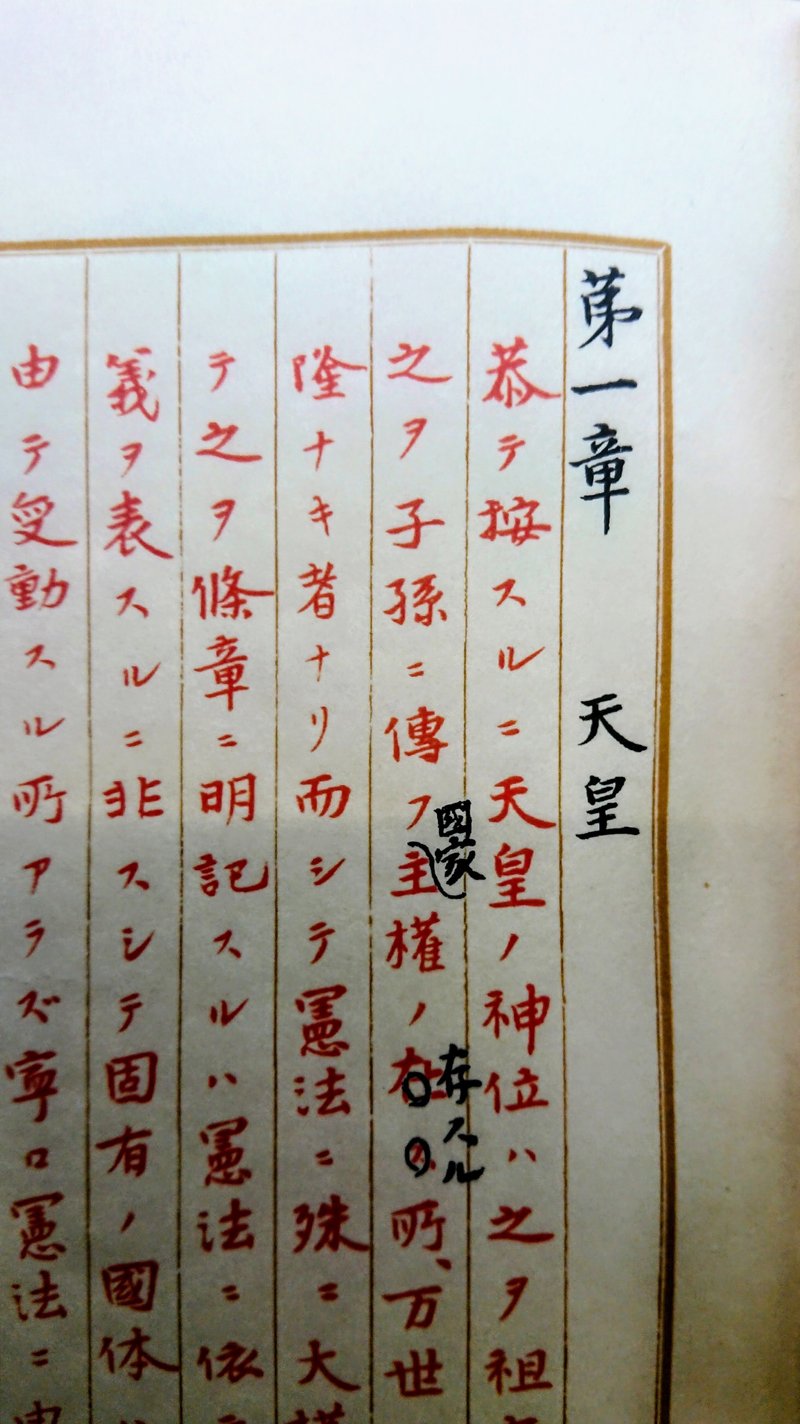

明治憲法草創の碑・明治憲法起草の地

洲崎神社から平潟湾方面へ歩いた洲崎三叉路に明治憲法草創の碑、さらに瀬戸橋方面に少し歩いたところに明治憲法起草の地があります。

1887年伊藤博文・井上毅・伊東巳代治・金子堅太郎の4名らが明治憲法草案を起草した場所が洲崎町にあった料亭東屋です。最終的には伊藤の夏島の別荘で草案が完成しました。

東屋が起草の地であるとして、1935年に金子堅太郎が東屋の庭に"憲法草創之処"碑を建立。東屋が1955年に廃業した後、碑は一旦野島に移され、現在は洲崎町三叉路に移設されています。

東屋跡地は現在オフィスビルになっており、”明治憲法起草の地”の案内板が設置されています。

<2022.10.10>#神奈川県 #横浜市 #金沢区#明治憲法草創の碑

— スミスさん (@smith51350) October 12, 2022

1887年伊藤博文・井上毅・伊東巳代治・金子堅太郎の4名が明治憲法草案を起草した場所が洲崎町にあった料亭東屋。1935年金子堅太郎が東屋の庭に"憲法草創之処"碑を建立。東屋跡地は現在オフィスビルで碑は洲崎町三叉路に移設されています。 pic.twitter.com/1ehPpVKglj

< 金沢八景 洲崎晴嵐 >

1836年頃初代歌川広重が描いた浮世絵 " 金沢八景 洲崎晴嵐 " です。

賑へる 洲崎の里の 朝けぶり 晴るる嵐に たてる市人

嵐が過ぎ去った早朝の洲崎浜の景色が描かれています。海沿いに家々が並び、筏を漕いでいる人もいますね。

写真は、洲崎三叉路近くの平潟湾風景。平潟湾は古くから釣り船が盛んな地域で、今でも多くのボートが並んだ風景を望むことができます。

<2022.10.10>#神奈川県 #横浜市 #金沢区#金沢八景 #洲崎晴嵐

— スミスさん (@smith51350) October 12, 2022

1836年頃初代歌川広重が描いた浮世絵"金沢八景 洲崎晴嵐"。"賑へる洲崎の里の朝けぶり晴るる嵐にたてる市人"。嵐が過ぎ去った早朝の洲崎浜が描かれています。写真は洲崎三叉路近くの平潟湾風景。多くの釣り船が並んだ風景が望めます。 pic.twitter.com/bwWp86Jdwy

瀬戸神社

明治憲法草創の碑から徒歩5分。横須賀街道沿いにある神社が瀬戸神社です。

旧郷社。1180年源頼朝創建。伊豆の挙兵時に御利益を授かった三島明神より勧請。鎌倉への海の玄関口・六浦(金沢)の地を鎮守する神社。北条得宗家・金沢北条氏・足利氏・小田原北条氏からの崇敬も集めました。

金沢八景駅近く横須賀街道沿いで平潟湾が望める神社。海辺の風情漂うところが魅力ですね。篇額は小泉純一郎元首相・社号標は中曽根康弘元首相の揮毫です。鳥居前も境内も鉢植の花であふれてました。

当神社所蔵の国重文・木造舞楽面は、源実朝が愛用の品。1219年の実朝暗殺後、母・北条政子が菩提を願って瀬戸神社に奉納したものと伝わります。

<2022.10.10>#神奈川県 #横浜市 #金沢区#瀬戸神社

— スミスさん (@smith51350) October 12, 2022

旧郷社。1180年源頼朝創建。挙兵時に御利益を授かった三島明神より勧請。金沢八景駅近く横須賀街道沿いで平潟湾が望める神社。海辺の風情漂うところが魅力ですね。篇額は小泉純一郎元首相の揮毫。鳥居前も境内も鉢植の花であふれてました。#御朱印 pic.twitter.com/IpkqzBLCNm

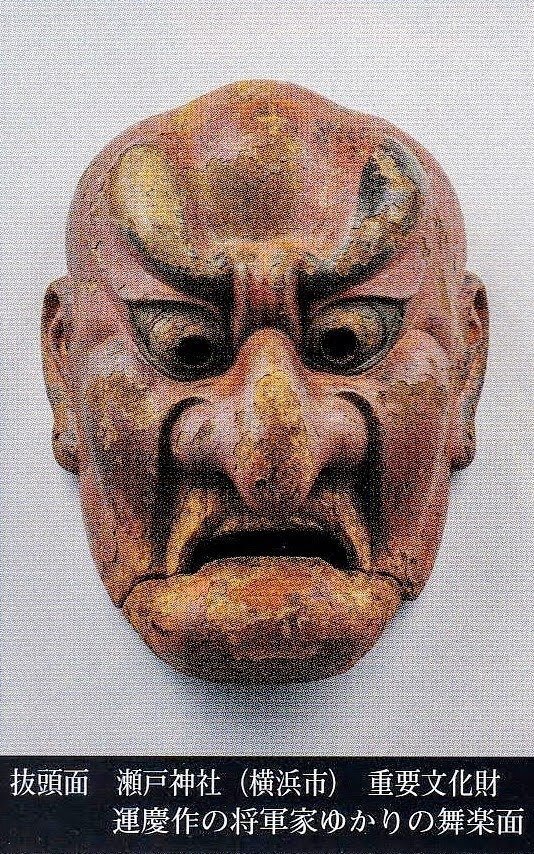

< 舞楽面 >

瀬戸神社所蔵の国重文・木造舞楽面は、源実朝愛用の品。1219年の実朝暗殺後、母・北条政子が菩提を弔って瀬戸神社に奉納したものと伝わります。抜頭面は、1219年運慶が夢想により彫刻した旨が記されています。

この日に金沢文庫で開催されていた「運慶 鎌倉幕府と三浦一族」展に出展されており、実物を拝見することができました。

琵琶島神社

瀬戸神社の前の横須賀街道を渡ったところにある神社が琵琶島神社です。瀬戸神社の境外摂社になります。

1180年北条政子創建。瀬戸神社創建時、政子は社前の海中に島を築き竹生島弁財天を勧請。琵琶に似ている島の形から琵琶島弁財天と呼ばれました。

鳥居脇には、源頼朝が平潟湾で禊をした時に衣服を掛けたという福石があります。御朱印は瀬戸神社にていただくことができます。

<2022.10.10>#神奈川県 #横浜市 #金沢区#琵琶島神社

— スミスさん (@smith51350) October 12, 2022

1180年北条政子創建。瀬戸神社創建時、政子は社前の海中に島を築き竹生島弁財天を勧請。琵琶に似ている島の形から琵琶島弁財天と呼ばれました。鳥居脇には頼朝が平潟湾で禊をした時に衣服を掛けた福石があります。御朱印は瀬戸神社にて。#御朱印 pic.twitter.com/kWxzomD2yk

< 金沢八景 瀬戸秋月 >

1836年頃初代歌川広重が描いた浮世絵 " 金沢八景 瀬戸秋月 " です。

よるなみの 瀬戸の秋月 小夜ふけて 千里のおきに すめる月かげ

瀬戸橋から見た中秋の名月の美しさが描かれています。橋の上にも海の船上からも中秋の名月を楽しんでいる人がいますね。

写真は逆に瀬戸橋方面を写した風景。左側に見えるのが琵琶島神社です。

<2022.10.10>#神奈川県 #横浜市 #金沢区#金沢八景 #瀬戸秋月

— スミスさん (@smith51350) October 12, 2022

初代歌川広重の浮世絵"金沢八景 瀬戸秋月"。"よるなみの瀬戸の秋月小夜ふけて千里のおきにすめる月かげ"。瀬戸橋から見た中秋の名月の美しさが描かれています。写真は逆に瀬戸橋方面を写した風景。左側に見えるのが琵琶島神社です。 pic.twitter.com/1FvAiVeuLw

< 金沢八景 平潟落雁 >

1836年頃初代歌川広重が描いた浮世絵 " 金沢八景 平潟落雁 " です。

跡とむる 真砂に文字の 数そへて 塩の干潟に 落つるかりがね

平潟湾での潮干狩りと落雁の群れが描かれてます。平潟湾は遠浅の海で干潮時には家族総出で潮干狩りをしていますね。

写真は平潟湾のモーターボートの群れ。浮世絵も写真も右側に見えるのは野島です。

<2022.10.10>#神奈川県 #横浜市 #金沢区#金沢八景 #平潟落雁

— スミスさん (@smith51350) October 12, 2022

初代歌川広重の浮世絵"金沢八景 平潟落雁"。"跡とむる真砂に文字の数そへて塩の干潟に落つるかりがね"。平潟湾での潮干狩りと落雁の群れが描かれてます。写真は平潟湾のモーターボートの群れ。浮世絵も写真も右側に見えるのは野島です。 pic.twitter.com/pfvYtfs7Cs

< 金沢八景 内川暮雪 >

1836年頃初代歌川広重が描いた浮世絵 " 金沢八景 内川暮雪 " です。

木陰なく 松はむもれて くるるとも いさしら雪の みなと江のそら

夕暮れの入江での雪景色が描かれてます。内川暮雪は場所に色々な説がありますが、現在の内川橋は侍従川にかかる橋です。

写真は雪見橋近くからの侍従川。カヌーが写ってますね。対岸の校舎は関東学院大学です。

<2022.10.10>#神奈川県 #横浜市 #金沢区#金沢八景 #内川暮雪

— スミスさん (@smith51350) October 12, 2022

初代歌川広重の浮世絵"金沢八景 内川暮雪"。"木陰なく松はむもれてくるるともいさしら雪のみなと江のそら"。夕暮れの入江での雪景色が描かれてます。写真は雪見橋近くからの侍従川。カヌーが写ってます。対岸の校舎は関東学院大学です。 pic.twitter.com/txISHIKSYN

侍従川

琵琶島神社から徒歩15分。関東学院大学の前を流れている川が侍従川です。

朝比奈峠を水源とする侍従川に伝わる照手姫伝説。藤沢から朝比奈峠を越え当地で捕まった照手姫。川に投げ込まれる危機を観音様の功徳で奇跡的に助かり、小栗判官と再会できたという伝承です。

"侍従"という照手姫の乳母にちなんで侍従川となったといわれています。

<2022.10.10>#神奈川県 #横浜市 #金沢区#侍従川

— スミスさん (@smith51350) October 13, 2022

朝比奈峠を水源とする侍従川に伝わる照手姫伝説。藤沢から朝比奈峠を越え当地で捕まった照手姫。川に投げ込まれる危機を観音様の功徳で奇跡的に助かり、小栗判官と再会できたという伝承です。"侍従"という照手姫の乳母にちなんで侍従川となりました。 pic.twitter.com/pTskN1a9Gi

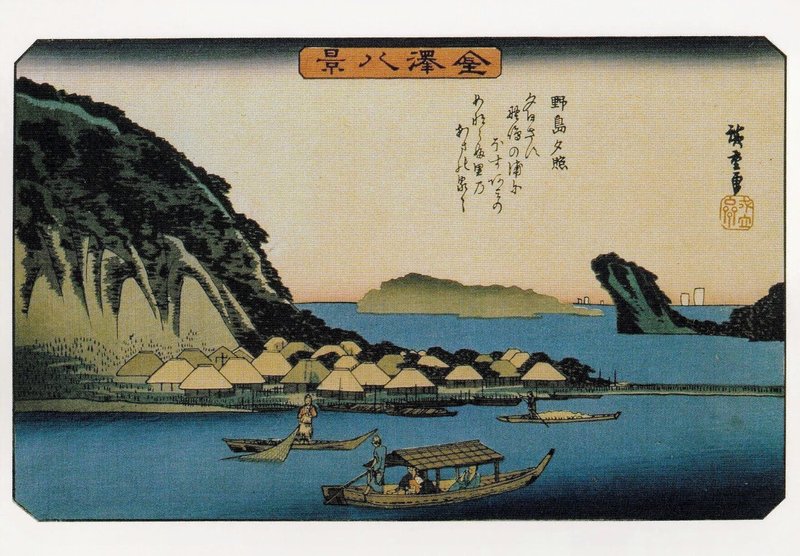

< 金沢八景 野島夕照 >

1836年頃初代歌川広重が描いた浮世絵 " 金沢八景 野島夕照 " です。

夕日さす 野島の浦に ほす網の めならぶ里の あまの家々

夕日に照らされた野島の風景が描かれています。野島の山の麓には住宅が密集していますね。真ん中に見えるのは夏島ですが、現在は埋め立てられて陸続きになっています。

浮世絵・写真ともに左側に見えているのが野島。現在は野島に夕照橋が架かっています。

<2022.10.10>#神奈川県 #横浜市 #金沢区#金沢八景 #野島夕照

— スミスさん (@smith51350) October 13, 2022

初代歌川広重の浮世絵"金沢八景 野島夕照"。"夕日さす野島の浦にほす網のめならぶ里のあまの家々"。夕日に照らされた野島の風景が描かれています。浮世絵・写真ともに左側に見えているのが野島。現在は野島に夕照橋が架かっています。 pic.twitter.com/UMh236WhMs

染王寺(真言宗御室派)

平潟橋から夕照橋を渡って野島へ。住宅地の中にあるお寺が染王寺です。

1382年比丘尼了意が野島山に小庵を結んだのが起源と伝わります。戦国時代に源朝上人が当地に善應寺として開山。後に薬王寺に寺名変更。

境内には筆子塚があります。こちらのお寺はかつては寺子屋のような学問の場でもあったようですね。

<2022.10.10>#神奈川県 #横浜市 #金沢区#真言宗御室派#染王寺

— スミスさん (@smith51350) October 13, 2022

1382年比丘尼了意が野島山に小庵を結んだのが起源と伝わります。戦国時代に源朝上人が当地に善應寺として開山。後に薬王寺に寺名変更。境内には筆子塚があります。こちらのお寺はかつては寺子屋のような学問の場でもあったようですね。 pic.twitter.com/VaEWzd2zek

野島稲荷神社

染王寺から徒歩5分。野島山の麓にある神社が野島稲荷神社です。

1227年長島頼勝創建。1660年頃紀伊徳川家・徳川頼宣は野島に別邸の塩風呂御殿を造営。御殿の鬼門位置にあった当社を守護神として崇敬し社殿造営にも尽力しました。

石段脇の神狐像が印象的な大変趣きのある神社。御朱印は毎週土曜日のみ対応とのことです。

<2022.10.10>#神奈川県 #横浜市 #金沢区#野島稲荷神社

— スミスさん (@smith51350) October 13, 2022

1227年長島頼勝創建。1660年頃紀伊徳川家・徳川頼宣は野島に別邸の塩風呂御殿を造営。御殿の鬼門位置にあった当社を守護神として崇敬し社殿造営にも尽力しました。野島山ふもとの大変趣きがある神社です。御朱印は毎週土曜日のみ対応とのこと。 pic.twitter.com/TQUHU1kRgF

野島公園展望台

野島稲荷神社近くにある階段を登ること239段。野島山の山頂に野島公園展望台があります。

野島山山頂に展望台があります。こちらの眺望はなかなかいいですね。北側には称名寺のある金沢山と海の公園。東側には八景島シーパラダイスと日産追浜工場が見えます。

<2022.10.10>#神奈川県 #横浜市 #金沢区#野島公園展望台

— スミスさん (@smith51350) October 13, 2022

野島稲荷神社近くから階段を登ること239段。野島山山頂に展望台があります。こちらの眺望がなかなかいいですね。北側には称名寺のある金沢山と海の公園。東側には八景島と日産追浜工場が見えます。展望台近くに野島貝塚の案内板があります。 pic.twitter.com/pgbf3ul162

旧伊藤博文金沢別邸

野島公園展望台から遊歩道を下り徒歩10分。野島山を降りたところにあるのが旧伊藤博文金沢別邸です。

1898年に建てられた伊藤博文の金沢別邸。明治時代の富岡や金沢は東京近郊の別荘地でした。老朽化により2009年復元。

海が望める絶好の場所に建っていますね。私は帰帆の間からの風景がお気に入り。なかなか居心地の良い空間です。庭園の松の向こうには八景島シーパラダイスが見えますね。

<2022.10.10>#神奈川県 #横浜市 #金沢区#旧伊藤博文金沢別邸

— スミスさん (@smith51350) October 13, 2022

1898年に建てられた伊藤博文の金沢別邸。明治時代の富岡や金沢は東京近郊の別荘地でした。野島から海が望める絶好の場所に建っています。現在は庭の松の向こうに八景島シーパラダイスが見えますね。私は帰帆の間からの風景がお気に入り。 pic.twitter.com/vV26dHMFfl

< 金沢八景 乙艫帰帆 >

1836年頃初代歌川広重が描いた浮世絵 " 金沢八景 乙艫帰帆 " です。

沖津舟 ほのかに見しも とる梶の 乙艫の浦に かへる夕なみ

京極高門が詠んだ句です。夕方、漁を終えた多くの帆掛船が帰ってくる乙艫の浦の景色が描かれています。

写真は旧伊藤博文金沢別邸からの海の眺め。対岸に見えるのは海の公園です。遠浅の海の中で釣り糸を垂れている人もいますね。

<2022.10.10>#神奈川県 #横浜市 #金沢区#金沢八景 #乙艫帰帆

— スミスさん (@smith51350) October 13, 2022

初代歌川広重の浮世絵"金沢八景 乙艫帰帆"。"沖津舟ほのかに見しもとる梶の乙艫の浦にかへる夕なみ"。帆掛船が帰ってくる乙艫の浦の景色が描かれています。写真は旧伊藤博文金沢別邸からの海の眺め。対岸に見えるのは海の公園です。 pic.twitter.com/bSbld1qo5Y

海の公園

旧伊藤博文金沢別邸から15分歩いたところにあるのが海の公園です。

1988年開園。横浜市で唯一の海水浴場がある海浜公園。BBQ場やビーチバレーコートも併設。目の前に見える八景島も海の公園も人工の埋立地です。

今の時期は海岸に緑の藻が打ち上がってますね。食べ物を狙ってトンビが襲ってくるらしいので要注意。

<2022.10.10>#神奈川県 #横浜市 #金沢区#海の公園

— スミスさん (@smith51350) October 13, 2022

1988年開園。横浜市で唯一の海水浴場がある海浜公園。BBQ場やビーチバレーコートも併設。目の前に見える八景島も海の公園も人工の埋立地です。今の時期は海岸に緑の藻が打ち上がってますね。食べ物を狙ってトンビが襲ってくるらしいので要注意。 pic.twitter.com/kvC3VcZ6yw

< 金沢八景 称名晩鐘 >

1836年頃初代歌川広重が描いた浮世絵 " 金沢八景 称名晩鐘 " です。

はるけしな 山の名におふ かね沢の 霧よりもるゝ 入あひの声

入江から見た称名寺と金沢山が描かれています。称名寺の晩鐘が響く中、船の上でお寺に向かって合掌しているような姿も描かれています。

海上からの写真は撮れないので、写真は野島展望台から。煉瓦色の金沢ポンプ場の奥に見えるのが称名寺と金沢山です。金沢ポンプ場の周囲に見える緑は人工埋立地の海の公園。浮世絵の海岸線は金沢シーサイドラインになるのでしょうか。

<2022.10.10>#神奈川県 #横浜市 #金沢区#金沢八景 #称名晩鐘

— スミスさん (@smith51350) October 13, 2022

初代歌川広重の浮世絵"金沢八景 称名晩鐘"。"はるけしな山の名におふかね沢の霧よりもるゝ入あひの声"。入江から見た称名寺と金沢山が描かれています。写真は野島展望台から。煉瓦色の金沢ポンプ場の奥に見えるのが称名寺と金沢山です。 pic.twitter.com/evTGfVBvdi

称名寺(真言律宗)

海の公園から徒歩10分。浄土式庭園が美しい称名寺です。

国史跡。真言律宗別格本山。1258年北条実時創建。居館内の持仏堂が起源と伝わります。子・顕時が受け継ぎ、孫・貞顕が大規模に伽藍整備。1333年鎌倉幕府と共に金沢北条氏も滅び大きく衰退。創建当時の堂宇は全て失われ、境内の伽藍は江戸時代以降の建立。

浄土式庭園が美しいお寺です。浄土式庭園は”称名寺絵図”をもとに1978年から10年かけて復元整備されたものです。平橋・反橋は2007年に架け替えが行われました。

称名寺の山門に到着した頃から雨がポツポツと降り始め、仁王門では激しい雨に。ゲリラ的な雷雨だったので、少し雨宿りしている間に雨は上がりました。雨上がり後の金堂では、三匹の寺猫が境内を警備中でした。

<2022.10.10>#神奈川県 #横浜市 #金沢区#真言律宗 #別格本山#称名寺

— スミスさん (@smith51350) October 13, 2022

国史跡。1258年北条実時創建。居館内の持仏堂が起源。子・顕時が受け継ぎ、孫・貞顕が大規模に伽藍整備。1333年鎌倉幕府と共に金沢北条氏も滅び大きく衰退。浄土式庭園が美しいお寺です。三匹の寺猫が金堂を警備中。#御朱印 pic.twitter.com/tr2Usn3LS5

金沢文庫

称名寺からトンネルをくぐるとすぐに見えるのが神奈川県立金沢文庫です。

1275年頃北条実時が造営した政治・文学・歴史など多岐に渡る蔵書を有する文庫。顕時・貞顕・貞将の3代で蔵書拡充。1333年の金沢北条氏の滅亡後は称名寺が管理。1930年神奈川県施設として復興。90年以降は歴史博物館としての活動も行われています。

<2022.10.10>#神奈川県 #横浜市 #金沢区#金沢文庫

— スミスさん (@smith51350) October 14, 2022

1275年頃北条実時が造営した政治・文学・歴史など多岐に渡る蔵書を有する文庫。顕時・貞顕・貞将の3代で蔵書拡充。1333年の金沢北条氏の滅亡後は称名寺が管理。1930年神奈川県施設として復興。90年以降は歴史博物館としての活動も行われています。 pic.twitter.com/d01EAvJz4o

< 運慶 鎌倉幕府と三浦一族 >

7月6日から9月4日まで開催されていた横須賀美術館での運慶展。10月7日から11月27日までは金沢文庫に会場を移しての開催です。

横須賀でも展示されていた運慶作である浄楽寺・不動明王立像と毘沙門天立像。再び鑑賞することができました。この像はため息の出る美しさです。

それと私のお気に入りの曹源寺・十二神将立像にも再会。表情と身体のフォルムが12体ごとに異なっていて、なかなか秀逸な木像です。

金沢文庫のみでの展示の中からは運慶作の光明院・大威徳明王像が見どころ。思ったより小さな像ですが表情が素敵ですね。運慶最晩年の作品です。

■ 運慶 鎌倉幕府と三浦一族

— スミスさん (@smith51350) October 14, 2022

9月まで開催されていた横須賀美術館からの巡回展。金沢文庫で11月27日まで開催。横須賀でも展示されていた作品が多い中で、見所は金沢文庫のみ展示の国重文・大威徳明王像。称名寺子院の光明院所蔵。思ったより小さな像ですが表情が素敵ですね。運慶最晩年の作品です。 pic.twitter.com/CqPyKZJcQ8

手子神社

金沢文庫から金沢文庫駅まで徒歩15分。そこからバスで小泉まで。バス停近くにある神社が手子神社です。

1473年釜利谷領主の伊丹左京亮が瀬戸神社より勧請して創建。1679年宮ヶ谷より現在地に遷座。1940年遷座の境内社・竹生島弁財天は金沢八景の一つ"小泉夜雨"に描かれた松の下にあった祠でした。手子神社の前を流れる川はかつての入江の海岸線です。

金沢文庫駅や総合車両製作所のある辺りは埋め立てられる前は内海が広がっていました。手子神社は内海の海岸線近くの神社だったんですね。

<2022.10.10>#神奈川県 #横浜市 #金沢区#手子神社

— スミスさん (@smith51350) October 14, 2022

1473年釜利谷領主の伊丹左京亮が瀬戸神社より勧請して創建。1679年宮ヶ谷より現在地に遷座。1940年遷座の境内社・竹生島弁財天は金沢八景の一つ"小泉夜雨"に描かれた松の下にあった祠でした。手子神社の前を流れる川はかつての入江の海岸線です。 pic.twitter.com/e65Y29QWzq

< 金沢八景 小泉夜雨 >

1836年頃初代歌川広重が描いた浮世絵 " 金沢八景 小泉夜雨 " です。

かぢまくら とまもる雨も 袖かけて 涙ふる江の むかしをぞ思ふ

手子明神付近の雨の風景が描かれてます。内海の海岸線の風景。海岸沿いには松の木が見えます。雨の描き方も面白いですね。

写真は手子神社前の風景。手子神社の前を流れる川はかつての入江の海岸線と重なります。この辺りは埋立後の現在は海のイメージは全くありませんが、地図を見ると、総合車両製造所のある辺りは海だったんだろうなと想像できます。

<2022.10.10>#神奈川県 #横浜市 #金沢区#金沢八景 #小泉夜雨

— スミスさん (@smith51350) October 14, 2022

初代歌川広重の浮世絵"金沢八景 小泉夜雨"。"かぢまくらとまもる雨も袖かけて涙ふる江のむかしをぞ思ふ"。手子明神付近の雨の風景が描かれてます。写真は手子神社前の風景。手子神社の前を流れる川はかつての入江の海岸線と重なります。 pic.twitter.com/miaLsFT9FY

小さな旅の終わりに

金沢区といえば、遠浅の内海の平潟湾のイメージ。旧伊藤博文金沢別邸の前に広がる遠浅の海には釣り糸を垂れている人がいますね。

鎌倉時代、鎌倉への海の玄関口だった六浦津。様々な物資が運ばれた物流の拠点でした。六浦や釜利谷で作られた塩は朝夷奈切通を通って、鎌倉まで運ばれていたそうです。

歌川広重の金沢八景巡り。埋立により浮世絵とは異なる風景でしたが、色々と良い景色が見られました。金沢区でもこれまで足を運んでいなかった野島にも行ってきました。

瀬戸神社の旧篇額は松平定信揮毫。寛政の改革を推進した定信は、沿岸警備のため江戸湾を巡視した際、瀬戸神社に参詣したそうです。旧篇額は社務所奥の展示室で拝見できます。

金沢文庫での運慶展。横須賀美術館に比べると金沢文庫は施設が古いので、展示の方法に限界はありますが、横須賀美術館の展示に負けず劣らず、興味深い展示でした。

金沢文庫の駅メロは小田和正さんの"MY HOME TOWN"。小田さんは他にも有名曲がある中、この曲を選択した京急のセンスはなかなかいいな。駅前すずらん通り商店街のレトロでお洒落な小田薬局は小田さんのご実家だそうです。

この日の天気は曇り。ゲリラ的に大雨が降ったり、急に晴れたりする季節の変わり目っぽい天気でした。

Rina Sawayama の " Hold The Girl " 。彼女の2ndアルバムからのタイトル曲です。曇り空の金沢区の海の風景を見ていると、このMVのことを思い出してしまいました。

引き戻される力の強い過去との訣別を表現したMV。未来に向かっていく力強さを感じるので好きな曲です。

<2022.10.10>#神奈川県 #横浜市 #金沢区

— スミスさん (@smith51350) October 14, 2022

歌川広重の金沢八景巡り。埋立により浮世絵とは異なる風景でしたが、色々と良い景色が見られました。瀬戸神社の旧篇額は松平定信揮毫。社務所奥で拝見できます。野島からの"乙艫帰帆"写真。釣り人が遠浅の海にいますね。称名寺の浄土式庭園はいつも美しいな。 pic.twitter.com/0N8EGUc3GR

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?