フリードリヒ・シラー『シラー戯曲傑作選 ドン・カルロス スペインの王子』訳者解題(text by 青木敦子)

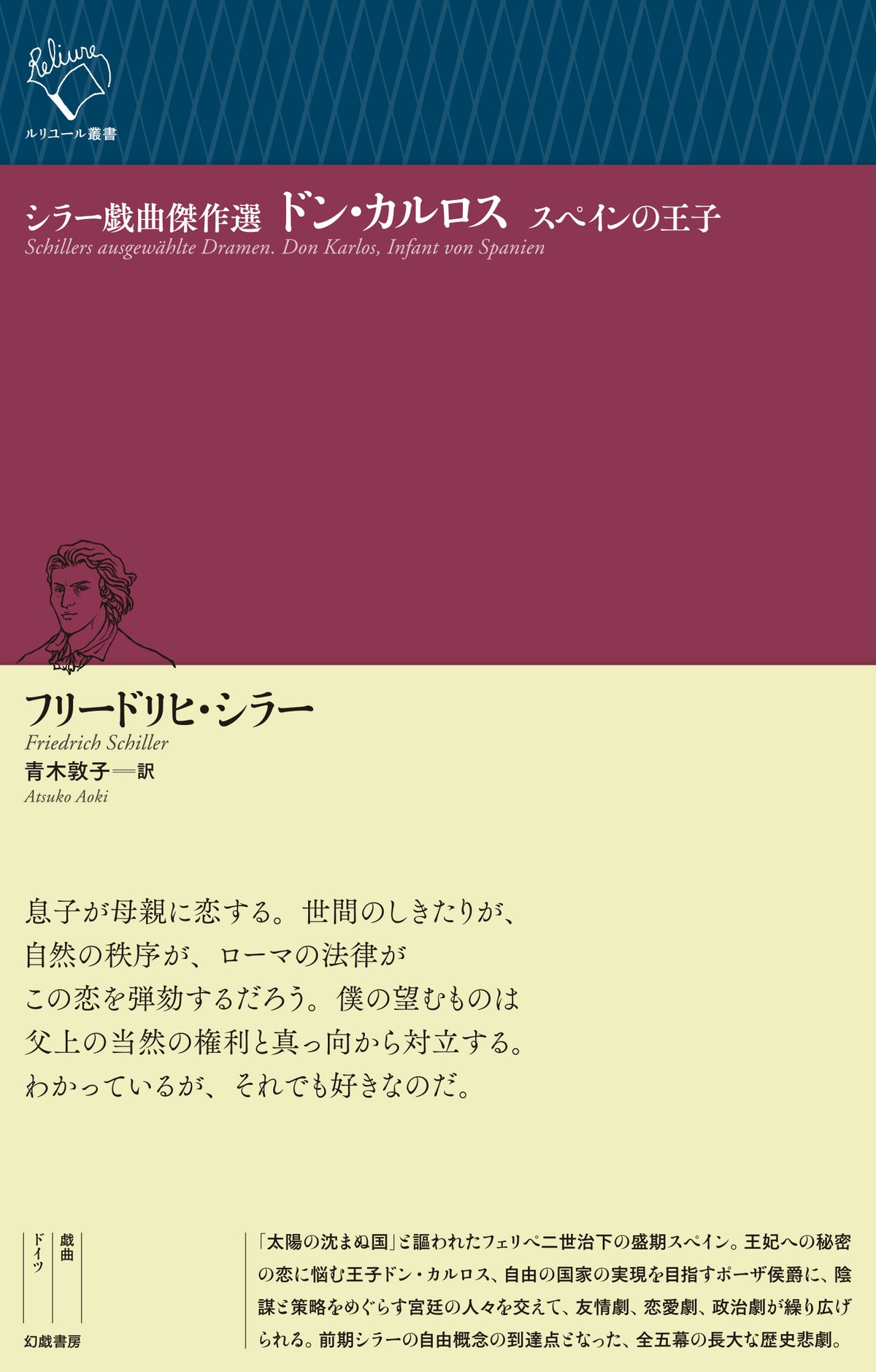

2023年8月29日、幻戯書房は海外古典文学の翻訳シリーズ「ルリユール叢書」の第33回配本として、フリードリヒ・シラー『シラー戯曲傑作選 ドン・カルロス スペインの王子』を刊行いたします(『シラー戯曲傑作選 メアリー・ステュアート』と同時刊行です)。フリードリヒ・シラー(Friedrich Schiller 1759–1805)はドイツの劇作家、詩人。雑誌編集者、歴史学者、美学研究者としても活躍した文人。1781年、戯曲『群盗』が成功を収め、一躍有名になりました。

本作品『ドン・カルロス スペインの王子』は、イタリアの作曲家ジュゼッペ・ヴェルディ(1813-1901)のオペラ《ドン・カルロ》の作品でお馴染みかもしれません。フェリペ二世治下の盛期スペインが舞台。王妃への秘密の恋に悩む王子ドン・カルロス、自由の国家の実現を目指すポーザ侯爵に、陰謀と策略をめぐらす宮廷の人々を交えて、友情劇、恋愛劇、政治劇が繰り広げられます。

以下に公開するのは、訳者・青木敦子さんによる「訳者解題」の一節です。

戯曲『ドン・カルロス』

シラーの戯曲『ドン・カルロス』は、ヴェルディのオペラ《ドン・カルロ》によって比較的知られた作品である。ランケの伝記『ドン・カルロス』でその名をご存じの読者もいるだろう。

時代はスペイン黄金期の十六世紀。舞台は、ネーデルランドでの独立運動が盛んになるなかのフェリペ二世の宮廷。主人公カルロスの父フェリペ二世は、その父である神聖ローマ帝国皇帝カール五世から「日の沈まぬ帝国」を受け継ぎ、カトリックによる強大なスペイン黄金期を築いたハプスブルク家の王で、日本の天正遣欧使節を迎え入れたことでも知られる。当時のスペインは、戯曲にも話題が上るアルマダの戦いでスペインの誇る無敵艦隊がイギリスに敗北し、ネーデルランドでも独立戦争が起こるなど、その帝国は終焉へ差し掛かろうとしていた。

場面は、スペイン王家の夏の離宮アランフエスの庭。心を閉ざし、謎めいた沈黙を続けるカルロスと、その心の秘密を探り出そうと言葉巧みに話を持ちかける僧ドミンゴとの対話で戯曲は幕を開ける。そこに欧州の旅から帰ってきたばかりの幼なじみポーザの姿を見つけるや、カルロスは歓びの声を上げ、かつての婚約者であり今では母となった王妃への想いをいまなお捨て去ることができずにいる心の秘密を打ち明ける。このカルロスが抱える秘密をめぐって駆け引きが行われる。王子と王妃の仲を疑い真相を探ろうとする王、秘密を暴こうとする僧ドミンゴと側近のアルバ、そしてカルロスへの恋に破れた腹いせに手に入れた真相を利用して王妃を陥れようと画策するエボリ公女。他方に、カルロスの愛を圧政に喘ぐフランドルの解放へと向け変えようとして奔走するポーザ、そしてそれを手助けする王妃。こうした登場人物たちの間で、友情劇、恋愛劇、政治劇が繰り広げられる。そしてまたここに、父と子の確執、野心と嫉妬、信頼と欺瞞が絡み合うのである。

しかしなんといっても、この戯曲の魅力は、こうした登場人物たちの醸し出す強烈な個性だろう。カルロスは、その感情を鬱から躁へ、またその逆へと幾度も大きく変える。ポーザの計らいで望みが叶うと思うと、その陰鬱さは一挙に消え、明るい嬉々とした性格へと早変わりする。あるときは暗く心を閉ざし、別のときは両手を挙げて部屋じゅうを駆け回る。あるときは早とちりによって喜劇的で滑稽な会話を交わし、別のときは感情を激しく高ぶらせて声を張り上げ、あるいは涙を流す。この揺れ動く感情とともに、彼の意志は、王妃への愛とオランダ解放への使命との間を行き来し、オランダ行きを決断したかと思うと、再び恋の衝動に駆られる。このカルロスの情熱的で軽率で優柔不断な性格が、戯曲の筋をあちらからこちらへと変転させていくのである。

フェリペ王はといえば、家庭の父であり夫としては、息子と王妃の仲を疑い、その真相を求めて、これを執念深く追求し続ける。国を支配する君主としては、国内の異教徒たちを残虐な拷問と刑によって厳しく弾圧し、ネーデルランドの新教徒による叛乱を武力によって押さえつける。しかしその一方で、イギリスに敗北して帰国し、孤立無縁の無敵艦隊の老艦長メディア・シドニアに対しては温かいねぎらいの言葉をかけ、あるいは信頼していた側近ポーザに裏切られたときは、悲しみのあまり部屋に閉じこもり、ひとり涙を流すといった人間としての弱さも持ち合わせる。王が時折見せる優しさと弱さは、国民からは怖れられ、妻の愛には確信が持てず、息子にも愛情を示すことができない寂しさの表れともいえよう。とはいえこのような暴君的な性格ゆえに、自己保身を第一とする側近たちからは、一方からはある「真実」が、他方からは別の「真実」が届くことになり、王の悩みはますます深まるばかりである。第二幕第二場の「わしはひとりぼっちだ」という台詞が表すように、この孤独な暴君はだれによっても真実をもたらされることはないのである。

そしてポーザ侯爵は、この戯曲のなかでもっとも特殊な存在といえよう。彼は、この戯曲の主要人物のなかで、ただひとり歴史上実在しない、シラーが創作した人物である。彼は非の打ち所のない理想の人物として登場する。その言葉は正義と自信にあふれ、その行動は勇敢で気高く偉大である。「世界市民」、「思想の自由」、「同胞の平等」——これが、初めて対面した王に向かって彼が掲げる新たな国家理念である。そのポーザが、オランダをスペインの桎梏(しっこく)から解き放ち、そこに自由の国家を建設するという理想の実現のために、優柔不断で変わり身の早いカルロスを説得し、疑り

深い王の話に耳を傾け、そして王妃と計画の相談するために、宮廷じゅうを奔走する。カルロスの王妃への想いを利用しながら王を取り込もうとする王の側近アルバとドミンゴのたくらみ、そして王子と王妃の関係に嫉妬心を燃やすエボリ公女の行動を阻止しつつ、ポーザはカルロスを最後まで守り通そうとする。しかし、どこからともなく現われたこの人物は、自らの理念を実現することなく、葬られてしまうのである。

そしてこの登場人物たちの個性に加えて注目すべきものが、この戯曲の構造である。

戯曲を読み進めていくと、戯曲の中心は、恋の悩みを抱えるカルロスから、自らの理想を実現するために動き回るポーザへと移行していくように思われる。シラーの「弁明」に従って、この戯曲のテーマがポーザの掲げる理念であるとするなら、カルロスも、王も、王妃も、みなポーザの理想の実現という目的のために利用される手段である。むろんそこでは、紙はさみや手紙といった小道具の役割によって、ポーザは目的にすんなりとは到達しない。あるときは、カルロスの失態にもどかしさを覚え、あるときは笑いを誘われ、また王の疑り深さに憤り、またその寂しさに同情しながら、われわれはその理想の実現のためにカルロスの犠牲となって死んでいくポーザの英雄的な死という悲劇的クライマクスに到る。ポーザは「宮廷じゅうの謎」であったカルロスの恋を自らの命と引き換えに守り通し、幼い頃のカルロスへの「忘れられた借り」を返す。そしてポーザの理念は、ついにカルロスに引き継がれる。

ところが、このポーザに与えられた役割は、結末を迎える第五幕第十場でものの見事に覆される。ポーザのカルロス宛ての遺書を読み、カルロスのオランダ行きを知った王は、その処遇について相談するために宗教裁判長を呼び出す。そこで裁判長の口から出た言葉は、王が耳を疑うほどの衝撃だった。九十歳にして盲目の宗教裁判長は、ポーザの生涯が始めから終わりまで宗教裁判所の台帳に載っており、自由に飛び回っているように見えても綱がつけてあり、その綱は長くけっして切れなかったと述べるからである。

この枢機卿の宗教裁判長は、シラーの戯曲にとってなくてはならない登場人物だった。初演を二か月後に控えていたハンブルク劇場の監督シュレーダーは、検閲に抵触することを避けるため、脚本から宗教裁判長の場面を省くことを決める。シラーはこれに対してこう書き送っている。「あなたが宗教裁判長を削らざるをえなかったことは大変残念です。もしわたしがあなたの立場なら(検閲を通ると仮定して)、裁判長に並の役者を当てるでしょう。その理由というのはこうです。宗教裁判長はほとんど動きを見せてはなりません。なすべきことは朗読です。明確に強い口調で台詞を提示することです。あなたが人並みの役者を探せないことがありましょうか! そうした人物を立ててください。その役者が理解できるように話しさえすれば、あなたは興味深い場面を救うことになるはずです。あなたの劇団から、これまで自分の役を与えられたこともなく、観客から注目されたこともない役者を選んでください。〔…〕もう一度わたしの願いを検討してください。(それがど

うしても叶わないなら)あなたご自身の力で断行してください」[01](An Schröder, 4. 7. 1787, NA 24, 102-103)。

この役の投入によって、戯曲には意表を突く展開がもたらされる。カルロスからポーザへと中心点を移動させてきた戯曲は、それまでの物語全体が宗教裁判長の手に委ねられ、それまでポーザを中心として動いていたかのように見えていた人物たちはみな、裁判長のもとで動いていた操り人形に変わってしまう。この二重構造を作り出すために、宗教裁判長は、シラーのこの作品にどうしても欠くわけにはいかなかったのである。

[01]このシラーの願いは聞き届けられ、一七八七年ハンブルク上演版台本には、第五幕第十一場に宗教裁判長が登場している。

【目次】

ドン・カルロス スペインの王子

第一幕

第二幕

第三幕

第四幕

第五幕

註

フリードリヒ・シラー[1759–1805]年譜

訳者解題

【訳者略歴】

青木敦子(あおき・あつこ)

1957年、熊本県生まれ。東京外国語大学ドイツ語学科卒。学習院大学大学院博士課程修了。文学博士(名古屋大学)。現在、学習院大学および明治大学の非常勤講師。著書に『シラーの「非」劇——アナロギアのアポリアと認識論的切断』(哲学書房)、『影像の詩学——シラー「ヴァレンシュタイン」と一義性の思考』(月曜社)。訳書に『シラー詩集 第1部・第2部』(月曜社)。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。本篇はぜひ、『シラー戯曲傑作選 ドン・カルロス スペインの王子』をご覧ください。