宇田川榕菴と化学のはじまり

日本の化学が本格的に始まったのはいつなのか?

それは、宇田川 榕菴(うだがわ ようあん)が化学書「舎密開宗(せいみかいそう)」の刊行をスタートした1837年だと考えられます。

舎密開宗は、1837~1847年の10年に渡って刊行され、全21巻、1100ページにおよぶ大作です。

日本初の体系的な化学書でした。

しかし、榕菴は執筆途中に亡くなり、舎密開宗は未完に終わります。

未完とはいえ、舎密開宗が日本の化学にもたらしたものは大きく、日本の近代化に大きく貢献しました。

宇田川榕菴(Wikipedia)

宇田川榕菴とはどのような人物だったのでしょうか?

日本の科学に大きな貢献をした宇田川家と合わせてお話しします。

宇田川榕菴の生まれは宇田川家ではありませんでした。

大垣藩(現在の岐阜県大垣市)の江戸詰め医、江沢養樹の長男として1798年に生まれます。

そして、父の師匠である宇田川 玄真(うだがわ げんしん)にその才を認められ、玄真の養子となります。

宇田川家は津山藩(現在の岡山県 津山市)で代々漢方医をつとめる家系でした。

宇田川榕菴も津山藩の藩医として活動しました。

宇田川家は玄随(げんずい)の代のとき、漢方医から蘭方医に転向します。

玄随は仙台藩医の大槻玄沢、解体新書を作成した杉田玄白と前野良沢から西洋医学を教わり、その正確さに感心します。

蘭方医に転向した玄随は、オランダの医者ゴルテルの『簡明内科書』を翻訳した『西説内科撰要』を著しました。

これが日本初の内科書でした。

しかし、玄随は翻訳書の刊行中に43歳の若さで亡くなります。

津山洋学資料館の宇田川玄随像(Wikipedia)

その後を継いだのが、後に榕菴を養子とした玄真でした。

養子として宇田川家に入り、当主となった玄真は玄随の遺志を継ぎます。

玄真も大槻玄沢や杉田玄白に学び、玄随からも蘭学を学んでいます。

宇田川家の当主となったのは、大槻玄沢らの後押しもありました。

語学に秀でていた玄真は、日本初の蘭日辞書『ハルマ和解』の編纂に携わり、玄随の翻訳書『西訳内科撰要』の増補改訂版を作成します。

他にも、薬学書や生理学・解剖学に関する書物を著しています。

そして、最新のオランダ解剖学書を訳した『和蘭内景医範提綱』は、『解体新書』と並ぶ解剖学の訳書とされ、大槻玄沢が改良した『重訂解体新書』を超えるベストセラーとなったそうです。

津山洋学資料館の宇田川玄真像(Wikipedia)

また、玄真はリンパ腺のなどの分泌器官に使う「腺」という字や、膵臓の「膵」の字を作りました。

そして、私塾では医学や化学など様々な分野を扱い、緒方洪庵ら多くの優秀な蘭学者を輩出しました。

その功績の大きさから、蘭学中期の大立者と呼ばれました。

日本の医学・科学に大きな貢献をした玄真ですが、

その玄真が才能を見抜いて養子としたのが宇田川榕菴でした。

オランダ語はオランダ通詞・蘭学者の馬場貞由から学びます。

*オランダ通詞は江戸幕府で通訳を務めた役人のことです。

オランダだけでなく、ポルトガルや中国との貿易も担当していました。

玄随、玄真はもちろんのこと、漢方医や本草学者などからも学びます(本草学 = 中国の薬物学)。

津山藩医となった榕菴は、硫酸マグネシウムに関する論文を書きます。

下剤としての効用や、海水から取れることなどが記されています。

論文の内容は実証的で、以降の著書にもその傾向が見られます。

玄真と共著で医学書を著した榕菴は、薬学書や植物学書も手がけました。

特に、『植学啓原(しょくがくけいげん)』は、日本初の西洋植物学書でした。

植物学は、それまで知られていた本草学とは違い、物の道理や法則を調べる学問でした。

シーボルトと交流のあった榕菴は、植物学者クルト・スプレンゲルの『植物学入門』と顕微鏡を贈られています。

その贈り物から大きな影響を受けたのは想像に難くありません。

植学啓原の巻頭で榕菴は、学問は博物学、物理学、化学の3つに分けることが出来ると述べています。

植学啓原出版の過程で得たものは、舎密開宗の執筆に繋がります。

この頃、外国船打払令が出され、蘭学者が排斥されるなど、国内情勢は悪化していました。

幸い、政治とは無縁の科学一筋だった榕菴が目を付けられることはありませんでしたが、出版にあたって表現などは注意していたようです。

そして、1837年から1847年にかけて、日本初の化学書『舎密開宗』を出版します(*榕菴は1846年に亡くなったため、最後の方は死後出版されました。)。

舎密開宗は、イギリスの化学者ウィリアム・ヘンリーの著書『Elements of Experimental Chemistry』のドイツ語訳をオランダ語に翻訳・増補したものを榕菴が翻訳した書物です。

しかし、舎密開宗には他の化学書の内容も加筆されており、さらに榕菴が行った実験や考察も入っています。

単なる翻訳書ではなかったんですね。

舎密とは、オランダ語のChemie(化学)の音訳で、開宗は、物事を始めるという意味で使われています。

つまり、化学入門書ということですね。

榕菴は近代化学の礎を築いたラボアジェの『化学原論』を知り、それが舎密開宗を著す動機になったとも言われています。

ラボアジェの理論は、曖昧な錬金術を化学へ昇華するものでした。

舎密開宗は有機化学、無機化学、溶解や状態変化、化学史など、化学に関する様々な事項が記されています。

単なる翻訳書ではなく、複数の書物を参考に最新の西洋の化学を紹介し、自身の考察を加えています。

その内容から、榕菴が化学の理論や実験方法についてよく理解していたことがうかがえます。

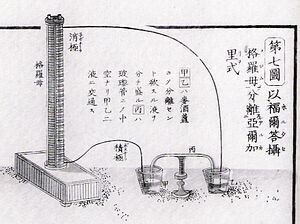

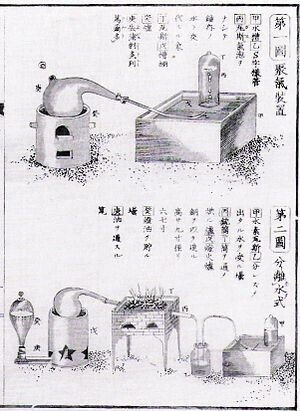

実験方法なども詳細に図解されており、まだ化学が確立されていない時代のものとは思えないクオリティです。

ボルタ電池の解説(Wikipedia)

化学実験図(Wikipedia)

そして、多くの化学用語を造語しました。

元素、酸素、水素、炭素、窒素、分析、気化、酸化、還元、吸着、物性、温度、中和、塩、酸化物、塩酸、希硫酸、結晶、琥珀酸、酢酸、

試薬、煮沸、蓚酸、昇華、蒸気、蒸留、親和、成分、装置、炭酸、中性塩、中和、潮解、白金、物質、沸騰、分析、法則、飽和、溶解、容積、硫化、硫酸、流体、るつぼ、濾過、細胞 etc.

今も使われている数多くの用語を榕菴は考案したんですね。

執筆にあたり、日本に無い言葉が多かったことが分かります。

舎密開宗なくして、日本の化学の発展は無かったと言っても過言ではありません。

ちなみに、コーヒーを珈琲と表記したのは榕菴が最初だとされています。

*「化学」は、幕末の蘭学者、川本幸民の考案です。

1846年、榕菴は48歳でこの世を去ります。

舎密開宗は未完で、出版されていない原稿が残っていました。

完成しなかったのは残念ですが、舎密開宗を参考に多くの人が化学の研究・考察を行い、明治以降の近代化に貢献します。

その功績の大きさは計り知れません。

宇田川榕菴はとても好奇心旺盛な人物で、様々な学問を学び、多くの実験を行いました。

その証拠に、化学や医学、植物学だけでなく、地理や歴史、言語学、西洋の音楽理論書やコーヒーに関する書物も残しています。

様々な分野で功績を残した榕菴。

これで50年も生きていないとは信じられません。

しかも、48年のうち十数年を舎密開宗に費やしています。

もし完成していたら、舎密開宗は全部で何巻だったのでしょうか。

*宇田川榕菴に関する資料は、日本化学会の認定する化学遺産第001号になっています。

参考文献

・日本化学会誌 Vol.63-7 p.556-557(2010)

・津山洋学資料館HP : http://www.tsuyama-yougaku.jp/untitled20.html

・函館工業高等専門学校紀要 51巻(2017)「日本の化学の父 宇田川榕菴のライフワーク」

読んでいただけるだけでも嬉しいです。もしご支援頂いた場合は、研究費に使わせて頂きます。