親鸞展感想(京都国立博物館)

古美術の展覧会、特に仏教系の古美術の展覧会をどう見るかということの参考になれば幸いです。

概要

浄土真宗の開祖親鸞の生誕850年を記念した大事業の一環です。

本展は、親鸞の生誕850年という節目の年にあたり、生誕の地であり、臨終の地でもある京都において、浄土真宗各派の寺院に御賛助いただき、ご所蔵の法宝物を一堂に会し、その求道と伝道の生涯をたどるものです。自筆の名号・著作・手紙をはじめ、彫像・影像・絵巻などから、親鸞その人を感じていただければ幸いです。

確かに生誕も臨終も京都でしたが、京都は基本的に親鸞を迫害して追い出した町なのでは、とツッコみたくなります。そんな誇らしげに語れる立場なのかと…。

・

3階から1階へ降りていくタイプの平成新館。最初は親鸞に続く7人の仏教者(龍樹・天親、曇鸞・道綽・善導、源信・源空)を讃えました。それぞれの著作が展示されています。

2階に行くと親鸞の生涯を描いた絵巻物や絵解き(僧侶が布教のため絵を指し示しながら大衆に語りかけ説明する)用の画がずらりと並んでいます。親鸞とその弟子たちに限らず、鎌倉新仏教は「絵画」を布教の道具として有効に使いましたが、まさに中世的な美術のあり方を実感できる空間でした。

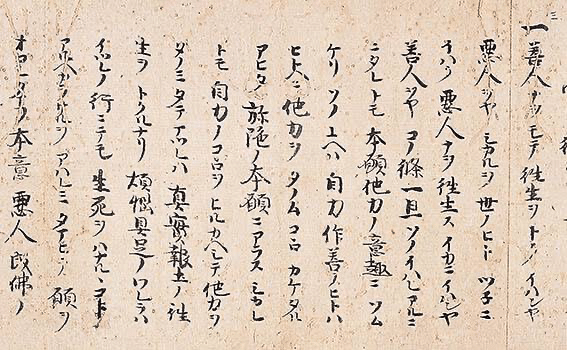

一階に行くと肖像彫刻や聖徳太子信仰とのつながりなどの関係で、仏像が並んでいました。そして何より親鸞直筆の『教行信証』など、本人の書いた文書が並んで圧巻です。単純に、親鸞という宗教者はこんなにも書いていたのか、と驚きました。質問箱の回答のような手紙もありました笑

感想

①チグハグ感

最初の、親鸞に繋がる7人の高僧の名前、特に天親と源空はだれ?と思ったのですが、それぞれ世親と法然のことでした。調べたところ玄奘訳より前の仏典では天親が一般的らしいですが、日本では運慶の傑作の影響もあって「世親」の方が定着していると思います。

源空と法然はどちらがポピュラーか聞くまでもありません。

あえてそうではない方の名称を使っているのには、宗教上の意味合いがあるのでしょうが、少し分かりにくいです。

チグハグ感というのは名称だけでなく展示そのものにも言えます。例えば快慶の仏像が特に脈絡もなく序盤にあったり、最後の方にとってつけたような「名品コーナー」で、浄土真宗や親鸞に関係がない、ただ西本願寺が所蔵しているものが展示されるなど、まとまりに乏しいと思いました。

それらがとりあえず国宝だったりするので見応えはあるのですが、全体的に展示の「チグハグ感」が否めません。

②文書ばかり

はっきり言うと展示されている絵画作品に優れたものはなかったと思います。布教用の大量生産品的な絵巻や、褪色してしまった掛け軸がほとんどです。終盤の近代日本画も大きいだけでそこまでの質ではありません。基本的に「南無阿弥陀仏」のお題目に集約する思想ならではの、絵や仏像といった視覚にそこまで重きを置いていない性格が、ここではっきり分かります。

ある絵師の展覧会でも、寺宝公開の展覧会でもないので仕方がありませんが、本当に文書ばかりです。そして冒頭に小言を言ったように、展示されている文書のかなりの部分が三重県の高田山専修寺や愛知県の浄土真宗のお寺の宝物で、本当に京都アピールはいらなかったと思います。

かなりの展示物がここの所蔵品で、ギリ「専修寺展」で良かったのではと思うくらい。

とりあえず美術館や博物館を見て、あー感動した、綺麗だった、という方向での満足感はないです。よく言えば親鸞にとことん向き合うストイックな展覧会、悪く言えば文書ばかりで退屈な展覧会です。

良かったところ

①まさに「親鸞」の展覧会

展示品は文書ばかりとはいえそれらがとにかく全て親鸞直筆や、弟子たちとの書簡であり、800年前の思想家の歩みから息遣いまで完全に網羅されているというのは、類例のない展覧会です。これだけの量を書いて遺したのがまず凄いです。知的体力に脱帽です。

特に袂を分かった息子善鸞への絶縁状は見応えがあります。晩年まで改訂を続けようと補筆を繰り返し、欄外にメモを書き入れているものもあり、ひとりの「思想家」の凄みと徹底的に向き合えます。

どこか美術展というよりは文学記念館の特集展示という方が近いかもしれません。親鸞に興味がある人だけでなく、哲学や思想関係を学んだり教えている人たちは見た方が絶対いいと思います。いい刺激を受けることは間違いないでしょう。

②現代性も感じられる

親鸞はその思想をよく思わない勢力から追放されるわけですが、それに至る史料も展示されており、考えの近い人たちで固めたり、異端者を冷たくあしらう(親鸞の場合は京都にいたら死罪を仄めかす。実際弟子の中には刑死した者もいる)陰湿な感じが、日本ぽいなと思ったりしました。

来日した中国の禅僧たちも日本の禅僧たちの党派性を滅茶苦茶に批判していましたし、今も昔もあまり変わらないなと、ひとりごつ。

また親鸞が注釈した夥しい数の仏典も並んでおり、やはり思想形成や独創的なアイデアを作るには「古典」の膨大な勉強の基礎が必要なのだなと改めて思いました。

文書ばかりの展覧会なので、こちらから展示物に働きかけなければ何も起きませんが、いざ目的意識や現代と結びつけて考える視点を伴って見れば、とても豊かで面白い世界が広がっています。

まとめ

日本の古美術展を楽しむためには、予習とまではいかなくても、自分なりの問題意識や現代との関係というものを念頭に、こちらから働きかけなければなりません。受け身だといつまで経っても楽しめないと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?