「吹けば風/枠と波」展感想(豊田市美術館)

関東圏の展覧会しか話題にならないのもどうなのかという問題提起があり、実際のところ限りなく少ないので夏休み企画的に書いてみます。

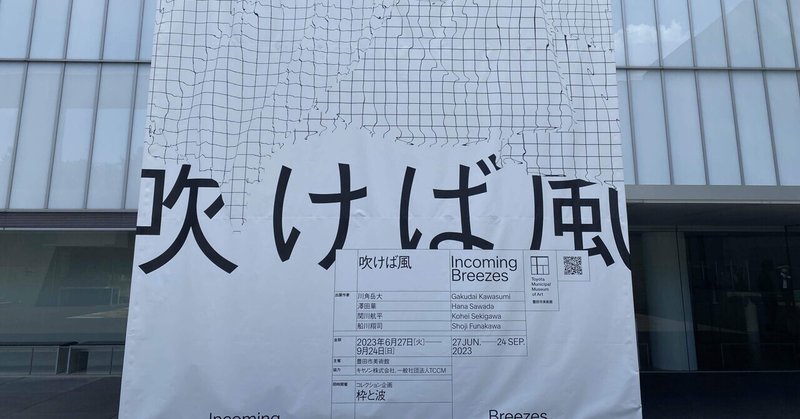

吹けば風展

先日豊田市美術館の「吹けば風」展に行きました。初夏に「ねこの細道」で来ましたが今回も、現代作家の企画展です。

思いがけず感じる清風、偶然目にとまった道端の花など、ほんのわずかな間だけ私たちの意識をとどめる小さな発見。この展覧会では、通常は見過ごされ、忘れられてしまうような細やかな発見や驚きに注目し、そうした体験を見つめなおします。

川角岳大、澤田華、関川航平、船川翔司の四人の作家それぞれが、この世界から新鮮な発見を引き出そうというおおらかなテーマになっています。とりあえずふたり紹介します。

大展示場全面を使った関川航平さんの作品です。斜めの舞台装置を大胆につくり、その上で蠢くようなパフォーマンスが行われます。視覚的な衝撃がとても強く見入ってしまいました。

何もかも解説されてしまう時代に「何これ」と純粋に思えたのは得難い体験です。そして巨大でありながらミニマルであるという魅力が印象的です。何か光学的な装置を使ったり、引用で錯綜した知的雰囲気を作ることもなく、シンプルにこれは何だろうと思わせる空間ができています。巨大であるということの作用かもしれませんが、全身で浴びる謎が心地よかったのを覚えています。

あまり普段生きていて体験できない、通常の感覚からずらされた視点を味わえたので、新鮮でした。

船川翔司さんの作品、天気がモチーフになったオブジェが並びます。天気の抽象度、例えば平安時代の貴族の日記における天気は、晴れや雨といった漠然かつ曖昧とした記述に終始していますが、現代の立場からすればその記述しか頼りになるものがなく、唯一無二の確たる記述になります。

曖昧や漠然としたものというのはあくまで相対的なものでしかない、という抽象的な視点がオブジェになっています。天気を主題にここで展開されている思想がとても面白いと思いましたが、それを作品からさらりと読み取るのは困難です。ちらっと見て通り過ぎる人が多かったのが残念でした。

「ねこの細道」に比べると少しだけ物足りなさを感じますが、それは作家と展示スペースが小さくなったことよりは、テーマが詩的すぎて統一感を感じにくいところでしょうか。有名アーティストの成熟したインスタレーションとねこ=自由奔放な視点というわかりやすさが、本展には無かったかもしれません。

枠と波展

こちらは新進作家のものではなく、かつて新進作家だったという紹介で現代美術の巨匠たちの作品が並びます。ヨーゼフ・ボイスや野村仁などです。コレクション展でこれほどのユニークな展示ができることに、豊田市美術館のポテンシャルを感じます。

イタリアの前衛芸術運動アルテ・ポーヴェラの作家ジルベルト・ゾリオの《憎しみ》は特に面白かった作品です。アルテ・ポーヴェラの作品を日本で見ることはほぼないので新鮮ですが、ロープで吊り下げられた鉄にodio(イタリア語で憎しみ)が書かれています。

憎しみという強固ながら自分でもよくわからない感情が、宙に頼りなく浮かんでいる様は秀逸だと思いました。視覚的に惹きつけられる大胆さと意表をつく主題が迫ってきます。面白さを堪能した上で心理について考えさせられます。

アン・ハミルトンの《アレフ》は壁に嵌め込まれた小さな映像作品です。口の中で3つの石を舐め転がすだけのシュールな作品ですが、その展示からかじわじわと奇怪なリズムの虜になります。大画面で独立したパネルで見ても何も思わないかもしれません。エロティックでシュルレアリスムの香りがする、長い時間観て驚きの虜になる作品でした。

三木富雄の《EAR》は普段ちゃんと見ることがない耳をかたどった重厚な彫刻です。これも忘れ難いものでした。1965年の作品というのもありますが、歴史化されつつある前衛の格調に思いを馳せる次第です。

個人の意見ですが、全体として絵画作品はそこまで惹かれるものはありませんでした。また常設展ではベーコンの《スフィンクス》も展示されています。クリムトやシーレもありましたし、横山奈美さんの《Love》もそれら巨匠の並びに負けずに屹立していました。

感想

「吹けば風」と「枠と波」、どちらを最初に見るかでそれぞれの印象や感想が変わるのではないかなと思います。現代作家の企画展である前者を先に鑑賞すれば、軽やかでエキサイトでき、そのまま過去の前衛作家の作品群に遡れますが、後者を先に見るとその重厚さゆえに「吹けば風」が淡白に思えてしまいます。逆に綺麗に振り切っていると感じるかもしれません。いずれにせよふたつの展示が響きあうようでした。

この順序は鑑賞者それぞれの感性によりますが、同じ館で対比的に行われているのが面白く、豊田市美術館でしかできない質のものだと思いました。館の個性がとても強く打ち出されている贅沢な内容です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?