ルーブル展(国立新美術館)感想

日本テレビとルーヴル美術館は、2018年から2034年までの期間、4年ごとに日本で大規模なルーヴル美術館展を開催することで合意していますが、その2回目です。《モナリザ》の保護ガラスなど日本テレビがお金を出した設備はかなり多く、その感謝として行われているもの。

今回のテーマは「愛」。2018年のものが「顔」でしたから一気に抽象度が高まったなという気分で行きました。

概要

本展では、西洋社会における様々な愛の概念が絵画芸術にどのように描出されてきたのか、ルーヴル美術館の膨大なコレクションから精選された73点の絵画を通して浮き彫りにします。16世紀から19世紀半ばまで、ヨーロッパ各国の主要の画家によって愛の表現の諸相をひもとく、かつてない趣向の展覧会です。ぜひご期待ください。

第1章はギリシャ・ローマ神話、第2章はキリスト教、第3章は人間のもとでの愛の作品を紹介、第4章では19世紀のフランスの牧歌的恋愛の諸相や文学作品に典拠した愛(ロマン主義)が置かれています。

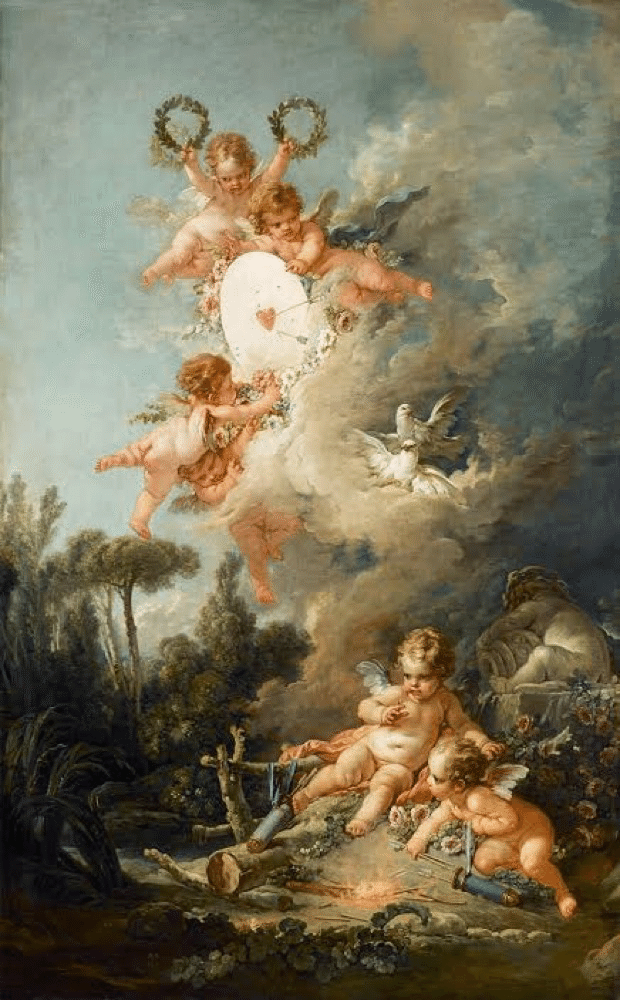

どの章も「愛」がテーマなので、必然的に18世紀のロココ絵画が中心的なものになります。ブーシェにヴァトー、フラゴナールあたりが並んでいます。もちろんあまり馴染みのない画家も多く新たな発見はありました。

とはいえ最初のブーシェと、最後のロマン主義のブース以外でいわゆる「大作」はなく、こじんまりしたものが多いので、18世紀の「愛」は秘匿性やプライベート性が高いなと思ったりします。

17世紀の宗教画やオランダ絵画も並んでいましたが、18世紀フランスのロココ絵画の方がいい作品が多かったです。そして単純にロココ絵画=快楽的というイメージがありますが、フランス革命まで90年近くあるわけで、当然質的に変化しているわけです。

ブーシェとユベール・ロベールあるいはフラゴナールを比較すれば、「ロココ絵画」という括りもいい加減であることがわかります。18世紀後半のロココ絵画は新古典主義との混淆も見られますし、ありし日の偉大なバロック絵画へ回帰する表現も出てきます。なんとなくふわふわしたロココという言葉への再考を迫る、いい内容だったと思います。

フラゴナールの《かんぬき》にしてもその他の作品も、本家ルーブル美術館では見にくい位置にあったり、変な照明で見づらかったりするものです。ルーブル美術館の常設展示は元宮殿なので、天井が高すぎることなど色々と問題が多く、適切な鑑賞空間とは言えません。

このような来日展の方が作品をちゃんと鑑賞できていいなと思いました。特にそこまで有名な画家でないものや小品が多かったのでなおさらです。現地に行ったら見向きもしなかったかもしれません。

感想

①困惑

テーマ展示あるあると言えばおしまいなのですが、美術史的な流れや様式の展開とは全く別に分けられています。神話の愛がテーマなのでバロックやロココなどずらり並びますが、次のセクションに行くとまた時代や様式が混合した展示になり…と、破調をきたしています。

最後のブースは急に時代が降り、それ以前の展示と全く異なり断絶がある。取ってつけたようなドラクロワもあり意味がよく分からなかった。

例えるなら「富士山」をテーマにした絵の展示があったとして、酒井抱一の《富士図》の隣に横山大観の《富士山》がならび、次のブースに行けば室町時代の山の絵がある、というような混乱ぶりです。

それを上手く使って、例えばフラゴナールの《かんぬき》には17世紀のオランダの室内絵画の影響が、というような飛躍的影響関係を語る…訳ではなく、同一の主題ということだけでそこに連関性は感じられませんでした。

これに困惑するかはその人の鑑賞体験や展覧会への集中度合いによりますが、私には大きく響きました。

②テーマ展示について思うこと

これまでは「風俗画」「肖像画」という絵のジャンル、あるいは2009年のルーブル展のように17世紀の作品展、というような確固たる枠や限定がありました。今回は「愛」ということで、枠はあるようで全くないです。

とても挑戦的で意欲に満ちたものですが、上にあげたように混乱や破調をきたしています。そしてそれをカバーするためには綿密に作品構成やキャプションを組むことになりますが、ルーブルのように膨大な作品群を背景にしても困難なように思いました。

2022年にルーブル美術館で「もの展」が催されました。テーマ展示の傑作と言ってもいいもので、事実上の静物画展なのですが、やはり展覧会には一本の「物質的な」制約のある軸があった方がいいと思います。

「愛」は観念であり、散漫としすぎています。物語の愛に神への愛、自己愛、同性愛、禁じられた愛、性欲など様々な面がありますが、それをひとまとめにして、絵画展で提示できるのだろうかということです。しかもそれを70数点の作品で。

要は展覧会の主張・説得力やまとまりが薄いので、何かを観たなーくらいにしか思えないということです。デートでお茶まで過ごす前のアクティビティとしてはいいかもですが、そうなると、一種のアミューズメント体験とそこまで変わりません。

テーマ展示はその設定、特に「限定」が鍵になるというか全てだと思いました。そうでないと、いくらいい作品を集めても漠然とした印象になってしまいます。

いろんな作品が見られることのデメリットを初めて感じた展覧会でした。

③西洋美術史の理知的な側面

古典文学や神話の知識がないとだいたいは意味がわからないので、男女がなんかやっているだけの絵がひたすら並んでいるように見えると思います。キャプションによる説明にしてもタッソーの叙事詩が〜などさらりと書いてありましたが、日本においてはオペラやイタリア文学を専攻した人くらいしか知らないでしょう。

絵は直観だ、フィーリングでわかるというような一見情熱的な考えは、この展覧会にはまるで通用しません。西洋美術史の理知的な側面をまじまじと体感できる機会だったと思います。これを機に美術史や西洋の神話宗教はじめ古典文学に関心を持つ人が増えればなと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?