【ネタバレ全開】ゼルダの伝説 Tears of the Kingdomをクリアした時の感動は、何だったのか

(注1)本記事では、ゼルダの伝説 Tears of the Kingdomのラストバトルを全てネタバレします。クリアした人だけ読んで下さい。まだクリアしてない人は、感動を奪いたくないので、引き返して下さい。

(注2)本記事は、以下のTotK批評記事のネタバレ部分のみ切り出した形式のものです。

両方お読み頂くと、より理解が深まると思います。

軽く↑の記事で説明した前提だけ共有しておくと、私は「BotW以前の3Dゼルダが大好きだった、BotWはちょっと自分の期待と違う方向に行ってしまった」と思っていたプレイヤーでした。

では、ここに残っているのはゼルダTotKをクリアした人だけだと思って、存分にネタバレを含めて解説していきます。

遥か空中で「私にできることがある」と直感した唯一無二の体験

Tears of the Kingdomのラストバトルの最終盤の黒龍戦。

魔王ガノンドロフが秘石を飲み込んで黒龍と化し、ハイラル城上空でゼルダ姫の白竜に乗りながら、龍が交差する絶景と様々なテーマが絡み合う壮大なBGMをバックに、豪華絢爛な空中戦を繰り広げる。

そしてゼルダ姫復活のカットシーンの後、遥か上空から落ちるゼルダ姫に、自分も空中で落ちながら手を伸ばす、という一連のスペクタクルが全てプレイアブルで展開する。

このように言葉で説明すると、単にその映像の凄さとか、シチュエーションに感動したんだろうと思われてしまいかねないが、私はそこに、これまでの他のゲームや、これまでのゼルダシリーズですら達成できていなかった、ひとつの偉業を感じ取った。

それは、普通なら「どう(操作)したらいいの?」と混乱してしまいそうなほど新鮮で迫力に溢れた映像を前にして、「私にできることがある」「これは私にしかできない事」と、直感的に理解できたということである。

スペクタクルと直感のジレンマ

ゼルダシリーズに限らず、あらゆるアドベンチャーゲームが、そうした劇的な瞬間を描写しようとしてきた。そうした時に問題となるのが、プレイヤーに「何の操作をすれば良いのか」を同時に伝える必要がある、ということだ。そしてほとんどの場合、その挑戦はジレンマに陥る。

例えば、ボス戦だけの特別な操作系が導入されて、映像的なスペクタクルを楽しみながらもプレイヤーとしては新しい操作についていくので精一杯になったりだとか。あるいは、予めほとんどのアクションがQTEのような構成で成り立っており、映像に対して対応するボタンをトリガーするだけで多種多様のアクションを自分で引き起こしたかのように感じさせたりだとか。いずれにしてもプレイヤーから、あるいはゲームからの歩み寄りを行ってようやくそういった疑似体験を成立させていた。

Quantic Dreamの作品はいずれもそうした野心に満ちあふれている。

しかしこれは、プレイヤーの操作を「選択」に絞り込んだデザインによる成果だ。

QTEが主体のアドベンチャーゲームであればいざしらず、アクションゲームにおいて、これはほとんど避けがたい問題だ。なぜなら、ゲームのそれ以外の場面ではより小さい敵に対してより細かいアクションを行うことが主体となっているため、大きく映像が動くような場面に合わせて、アクションの再解釈が必要になるためだ。

これはゼルダシリーズにおいても例外ではなく、歴代シリーズにおいては、ゼルダ姫があるアイテムを用いてリンクを特別にサポートしてくれるシステムがその時専用に導入され、リンクはそのサポートで生まれた隙をついてとどめを刺す、といった構成が多かった。それは映像的・状況的には心踊る体験であったが、やはり新たに導入される専用のシステムを理解する、ある種のチュートリアルのような時間が生まれてしまうことが玉に瑕だった。

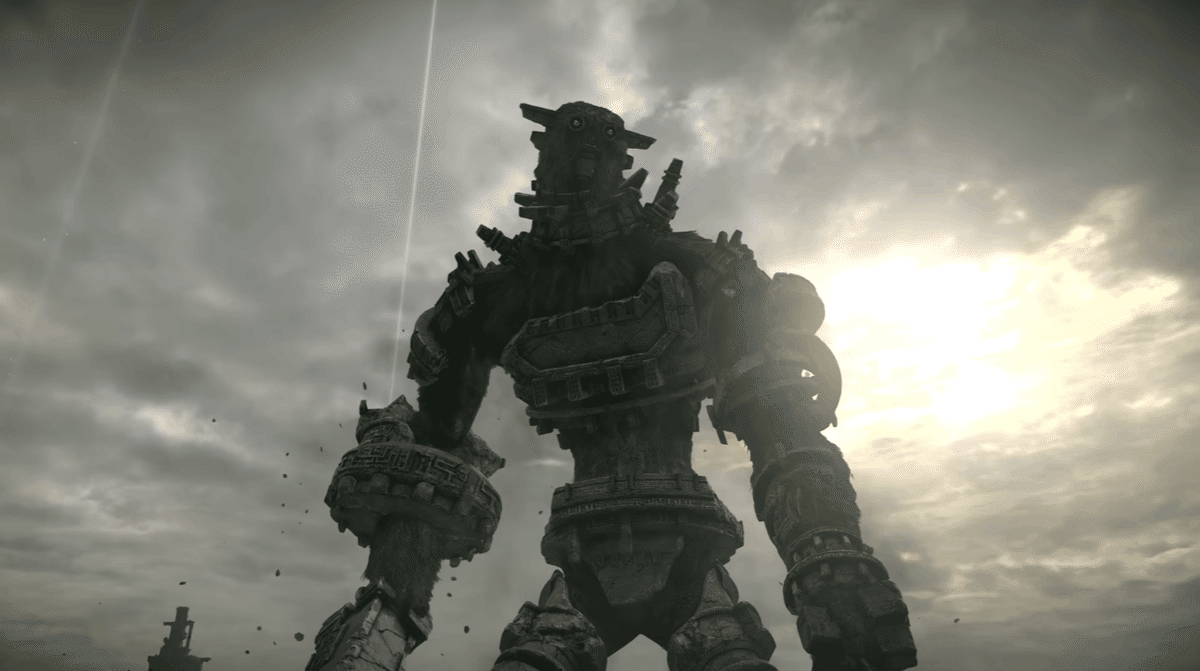

もちろん、ゲーマーなら誰もがここで有名な反例を一つ挙げることができる。「ワンダと巨像」だ。ワンダと巨像は「巨像に乗る」ことを基本のアクションとして据えるという大胆なゲームデザインにより、最初から最後までプレイアブルのスペクタクルが展開する、唯一無二のゲームだ。

「飛んで」「落ちる」ことをアクションの柱とする設計

だが、ゼルダの伝説TotKは、決して龍に乗って戦うのがメインのゲームではない。製品のプロモーションとしてはむしろ、ウルトラハンドを使って奇想天外なマシンが作れる自由のゲームとして売り出されていた節もある。

それなのに、いつの間にかプレイヤーは空中で龍に乗って戦い、落ちながら姫を空中で助ける、という3次元的な操作が要求される派手なアクションに何の疑問も抱かず突入できるようになっている。

なぜなら、

「空に飛び上がって」

「目的の場所に降下する」

これが、「Tears of the Kingdom」における、最も重要なアクションとして、何度も何度も繰り返しプレイヤーが行ってきたことだからだ。

そもそも、タイトル発表された第1段トレイラーの段階から、マップを「空」に拡張し、落ちる、上る、ということがメインに据えられていることは明らかだった。

この「空島」にアクセスし、より便利に楽しく世界各地にアクセスするために、プレイヤーは様々な方法で「空に飛び上がる」方法を習得していく。

鳥望台を使って空に飛び上がる印象的なシーケンスもそうだし、龍の泪を探すためにモドレコを使って空から落ちてきた石を戻すアクションも、ハイラルボックリで爆発的な上昇気流を生み出すのも、天鳥船のトランポリンアクションも、ゾーラの里の滝登りアクションも、雷の神殿での縦に伸びたダンジョン攻略もそう。本作は至る所で「空高く舞い上がって、目的の場所に降下する」を繰り返していた。

何なら、落ちながら戦うアクションはフリザゲイラ戦で一度チュートリアルのように体験済みだし、ゼルダの白竜に乗ることもマスターソードを取得していれば体験済み。そのどれ一つとっても、それが「ラストバトルのための周到な準備」であったとは、まったく気がついていなかった。

「落ちる」という動作は普通に考えると非常につまらないものだ。空中での制御は難しく、移動が制限され無防備になるというイメージがある。しかし、BotWはそこにパラセールによる機動性を与えてメリットを与え、火を起こすだけで上昇気流が生じるゼルダ化学や、空中で弓を構えるとスローになってチャンスとなるメカニクス、そして今回登場した「トーレルーフ」によってもはや落ちることのデメリットが格段に減り、落ちることはメリットが多いというハイラルの常識を多くのユーザーに植え付けた。

そして「どんな山でも崖でも登れる」という基本アクションも、今作ではさらに空中に浮いているブロックでも空中で動作するゾナウギアでも安定して着陸・操作できるように一段と磨きがかけられており、これは当然のことのように思われている節すらあるが、本作の魅力の根幹を支えていると言えるだろう。

これらの「落ちる操作性」「登る操作性」両方が無ければ、当然ながら空中で飛び回る龍に飛び乗って戦うことなどできない。端的に言って破綻するか、もしくは、指定したポイントにワープしたりカットシーンで飛び移るだけの「映像としては凄いけどゲームとしてはよくわからない」ありがちなシーンになってしまっただろう。

ところが、ゲームを通じて何度も何度も「登って」「落ちる」を繰り返してきたプレイヤーだからこそ、あの場面で「黒龍に向かって落ちる」「ゼルダ姫に向かって落ちる」ということを瞬時に直感し、このシチュエーションをただ映像的に楽しむだけでなく、没入感を失わずにプレイできたのではないだろうか。

白眉だった、ゼルダに手を伸ばすシーン

黒龍戦の時点でもう「こんなに豪華なデザートがついてたなんて」と感激していたら、最後の最後にもう一皿、最高の品が残されていた。

落ちていくゼルダ姫に手を伸ばすシーン。

これも「見た瞬間に何をすれば良いかわかる」秀逸なデザインだっただけではなく、その物語的な意味すらも一瞬で伝わる美しい構造になっている。

もはや説明するのが野暮なほどだが、「落ちていくゼルダ姫」というだけで、誰もがこのシーンを脳裏に思い浮かべる。

あの時、魔王の復活と、落ちていくゼルダ姫を前に、リンクは何もできなかった。あれから(プレイ時間にして)100時間あまり。これとは対照的な晴れ晴れとした天空で、ついにリベンジが叶うことを確信する。ここにゲーム的・物語的・映像的・音楽的なカタルシスがすべて集約されている。

怒涛の音楽展開を解説

せっかくなので、あまりに贅沢なこのシーンの音楽展開を1フレーズずつ紐解いていこう。ものすごい早口になるのでご了承いただきたい。

最初にリンクだけが映るシーンでは、音楽も音量が少し抑えめになって流れ始める(メインテーマをイントロからかけているにも関わらず!)。

そこから1フレーズでリンクがあたりを見回して、次のフレーズで下を向いた瞬間にゼルダ姫が見える。

そして3つ目のフレーズでゼルダ姫がアップになって状況を確信させると同時に、音楽の音量がガッツリと上がるのである。この時に一瞬「手」がアップになるのも、おそらく意図的だろう。

ここまでは固定のカットシーンだが、このままシームレスにプレイアブルな状況となり、そこから音楽も怒涛の展開を見せる。

まず最初に、(イントロから続く)Tears of the Kingdomのメインテーマ。何度も繰り返した「落ちる」アクションを最高のシチュエーションで味わえることに感動しすぎて、急降下するのがもったいないとすら思ったが、ゼルダ姫のためには急降下しなければならない。

急降下などをして一段階近づくと、メロディの節目から自然に「ゼルダ姫のテーマ」へと展開する。BotWのハイラル城でも使われたし、ゼルダシリーズファンなら一瞬でその意味を理解する、伝家の宝刀である。

満を持して「手を伸ばす」コマンドが出てきて、これを押すと死ぬほど美しい夕日と大地をバックに、音楽が「ゼルダの伝説のテーマ」へと遷移する。殺す気か。

しかもこの時、急降下中に「ゴォオオー」と鳴っていた風の音すらもフェードアウトし、いつの間にか音楽だけになっている。もはやゼルダとリンクの間には、空気の音すらも入ることは許されない。

そうしてようやく「手を伸ばす」と、ゼルダ姫を掴んだ瞬間のシーンに合わせて、音楽がアウトロに遷移。

このアウトロの最後の1音が何かお気づきだろうか。脳みそがぐちゃぐちゃになっていてよく覚えていないという方は是非ここでもう一度聴き返していただきたい。

そう、「ハンドクラップ」なのだ。

発売直前に公開された開発者インタビューでも「手と手」が本作のテーマであることが語られており、BGMにおいても「ハンドクラップの音を入れて「手」を演出している」ことが書かれている。

よく聴くと、2ndトレイラーの最後、リンクの手がゼルダ姫に届かなかったシーンでも一発の悲しいハンドクラップが不穏な音とともに響いている。

一方で、ラストシーンで手が届いた際のハンドクラップは複数人の音が重なっているように聴こえ、仲間とともに手を取り合ってたどり着いたことを明るく描写しているのではないだろうか。

歴史に残るこのシーンにおいて、インタラクティブミュージックは間違いなく欠かせない役割を果たしている。わずか一分あまりのシーンでTotK・ゼルダ姫・ゼルダの伝説のテーマをまとめあげた芸術的達成に対して、私がこれ以上に望めることはもう何も無い。

最後にこれはインタラクティブミュージック(IM)を推進してきた者の一人として責任を持ってお伝えしておくが、このシーンの完成度がIM「だから」素晴らしい、のではない。あくまで音楽が演出するシーン自体が非常に素晴らしく、ゲームプレイから映像から物語に至るまでの統合が果たされているからこそ、IMを使って演出しなければ勿体ないシーンになっているのであって、単に音楽を4段階展開したからといって同じ感動は得られない。

このシーンを作り上げた全てのクリエイターに感謝したい。

ラスボスに求めるもののフルコース

順番が前後するが、ここからはガノンドロフ戦全体の充実ぶりを振り返っていきたい。

Amuse:「瘴気満ちる魔窟」への降下

まず、ラスボス手前までの盛り上げが素晴らしく心を震わせてくれる。これでもかというほど「やばい所に来た」という感じを、背景、音楽ともに作り出している。

最初の壁画のところでは逆再生の声のような音がゆっくりとメロディを奏でる。これは一番最初にゼルダ姫と地下を訪れる時にも使われていたものだ。

「封印の跡地」に来てメロディ部分が消え、荘厳なコーラスが残る。

「瘴気満ちる魔窟」に落ちていく途中にも、このコーラスが低音パートのみから徐々に高音のパートが混ざっていきフルコーラスに。ここがラスボス戦の場所かと思いきや、そこで終わらず。

奥に進むごとに再びメロディが入り、さらに奥に進むとピアノが入り、さらに飛び降りることでようやく「魔王」のいる場所になる。

この長い道すがら、音楽が何層にもわたって連続的にミキシングが変化し、「後戻りができない決戦への覚悟」を毎秒、毎フレームプレイヤーに突きつけてくる。

インタラクティブミュージックとしても、多層的なレイヤーの変化で一方向の音楽的な展開を作り出すという贅沢な手法は、類似例が無いわけではないが、ここまでの完成度のものはそうそうお目にかかれない。しかも、これはまだ料理で言うところのお通し(Amuse)なのだ。

Appetizers:全てのリソースを注ぎ込む軍団戦

ここから「魔王ガノンドロフの軍勢」との戦闘が始まる。

本作の戦闘は人によって評価が様々であると思われるが、私はスクラビルド素材を溜め込んでここぞという場面でつぎ込むことで敵を連続で麻痺させ、炎上させ、凍らせ、混乱させ、といった形で自分の冒険の成果が報われることが楽しかった。

しかし冒険の途中では正直そういったリソースをつぎ込むに値する場面がそもそも多くはない。どちらかというとそれを乗っけるための矢が常に足りず、リソースを温存するようなプレイになりがちだった。

それゆえに、ここで「軍団」が登場してくれたことで温存していたリソースをここぞとばかりに全解放するのに絶好の機会が訪れたのだ!この時の脳汁は半端なかった。

カガヤキの実で全体を目眩まし→コンラン花をいくつか当てて戦場を分断→ここぞとばかりに取っておいたサファイアの長杖で敵全体を凍らせる!これだけ色んな武器を溜め込んできた甲斐があるってものだ。

まさに、最高の前菜盛り合わせ(Appetizers)だった。

Main Dish:「魔王」ガノンドロフとの決戦

「魔王」という言葉に一切の疑問を抱かせないキャラクター、それこそがガノンドロフの魅力だと思っている。

「魔王」という言葉は、どちらかというと「非常に単純化された勧善懲悪の物語の悪役」くらいの意味で一種のステレオタイプとして用いられることのほうが多く、ゲームのラスボスを「魔王」と呼ぶなんて、なぜわざわざそんなコテコテの設定を選ぶ?と訝しがられても仕方がない。

だが、誰がなんと言おうとガノンドロフは「魔王」であり、その名にふさわしい威厳と強さを誇っているのだ。

今作のガノンドロフも、その期待を裏切ることなく、完璧な「魔王」として立ちはだかってくれた。声優さんの見事な演技によってガノンドロフが喋ったことと、そのセリフも、説得力に強く寄与していたと思う。

今回ガノンドロフがちゃんと「人型」で、同じ剣技を使うキャラクター同士で戦えたのが非常に嬉しかった。ガノンドロフ/ガノンは作品によって色んな形態を取るが、個人的にはやっぱり人型で戦うのが一番楽しい。

以下の動画では、ガノンドロフの剣戟が後ろの音楽に合わせて振るわれている、かのように聴こえて驚いたが……いや、これは偶然だ。他の動画を探しても、同じように音楽に同期されることは無かった。

もしかしたらアニメーターの人か作曲者の人が意識してリズムをあわせたのかもしれない。初めてこれを見たときは「ゼルダならそこまでやりかねん……」と感じて、動きと音楽への感覚が一気に研ぎ澄まされた。

最高のメインディッシュを心ゆくまで堪能できたと思いきや、メインディッシュはもう一皿あった。ガノンドロフが第二形態へと移行する。

ここでガノンドロフのHPバーが中央をぶち破って右に伸びまくっていく演出は、多くのプレイヤーに「ちょいちょいちょいちょいちょい待てーーー!」と、驚きと興奮をもたらしただろう。大好きこういうの。

「これで終わりじゃない」というゲームならではの感動

軍団、魔王、魔王第2形態(あと私は初回の挑戦で一つだけボスを倒してなかったのでそれも間に挟まって)と、度重なる試練を乗り越えたことで、プレイヤーとしては既に満身創痍。よくこれを作ってくれた。ありがとう。そう思っていた。ここから「あの」黒龍戦が始まるのだ。

この時私は、リンクに没入している主人公の気持ちとして、本気で「やめてくれ」「終わってくれ」「ムービーだけでいい」と思っていた。

それと同時に、プレイヤーとしては「さらにプレイできるのか」「一体何をやらせてくれるんだ」「この手で確かめたい」とも感じていた。

ゲームというメディアにとって、終わりの時間が規定されていないことは、強いアドバンテージの一つではないだろうか。時にその「ボス第◯形態」の連続がストレスになりすぎる場合もあるが、本作は私にとって適度な難易度で映像的・ゲーム的・物語的なスペクタクルを体験できたことから、後味も含めて非常に良いものだった。

私にとってTears of the Kingdomとは何だったのか

前作BotWがこれまでの3Dゼルダの路線から離れ、一本道のデザインされた体験が楽しめるアクションアドベンチャーから、自由に冒険を楽しめるオープンエアーの体験へとシフトして大ヒットことで、私はそれをお祝いしつつも、ゼルダの伝説がどこか遠くに行ってしまったように感じていた。

TotKはその続編ということで、自分の期待からもっと離れていってしまうのではないか、という不安と期待の中でプレイしていた。ウルトラハンドの仕様に始まり、私の期待から遠い(not for meの)部分は実際にあった。

だからこそと言うべきか、最後の怒涛の展開には驚かされた。あんなに自由なゲームとして宣伝しておいて、一人用アクションアドベンチャーとしてもこんなに大満足な出来に仕上げてくるとは、恐れ入ったと言う他ない。

TotKのラストバトルは私の中で神格化されてしまったので、クリアした当初はこうやって言葉にすることすら恐ろしかった。普段は言語化することが楽しくて、クリア後にいち早く書き始めることも多かったが、本作に関してはこの感動を言葉にすると、何かこの作品が私の中で「消化されきったもの」になってしまうのではないか、もっと深い感動があったことを忘れてしまうのではないか、という怖さがあったのだ。

ただ、言葉にしないでおくと、それはそれで記憶が風化してしまうというジレンマもあり。言葉にすることは、自分の感動をうまく記憶にまとめてくれる役割があると(これまでの執筆経験からも)考えている。

本記事では、やはりその感動を「すべて言語化できた」とは考えていない。そこには言語化しきれない、自分の「手」の中にしか残っていない感触がある。そういうものがあったはずだ、という感覚だけは忘れずにいたい。そういった部分も残しつつ、本稿がゼルダの伝説 Tears of the Kingdomをクリアした人が、その大切な記憶をよりはっきりと輝く形で心に留めておけるような助けとなっていたら幸いだ。

引き続き、TotK批評記事の本体もお楽しみください。

いいなと思ったら応援しよう!