パリ・オペラ座の日々1993~1994:5月3日 パリ・オペラ座「Hommage a George Balanchine」 2回目

5月3日(月)

寝坊の多い毎日。だらけてます。おばちゃんからTelあり、相変わらずの調子で長電話した。その後さらに寝て、お昼くらいにカルフールまで買い出し。大量の買い物をしてやっとの思いで家まで帰りつく。

夕方はオペラ座へ。Hommage a George Balanchineの2回目。配役は前回とほぼ同じ。シャルル・ジュードの素晴らしさと作品自体の美しさが際立つ。良かった。

カルフール 670F

オペラ座軽食 55F

オペラ座でバレエ。バランシンプログラムの2回目。例の600円の立見席sans visibiliteです。

演目は比較的短いものが4つ。全てバランシンの振り付けです。

・「Concerto Barocco コンチェルト・バロッコ」1951年 音楽:バッハ

・「Tzigane ツィガーヌ」 1975年 音楽:ラヴェル

・「Le fils prodigue 放蕩息子」 1929年 音楽:プロコフィエフ

・「Les quatre temperaments 四つの気質」 1948年 音楽:ヒンデミット

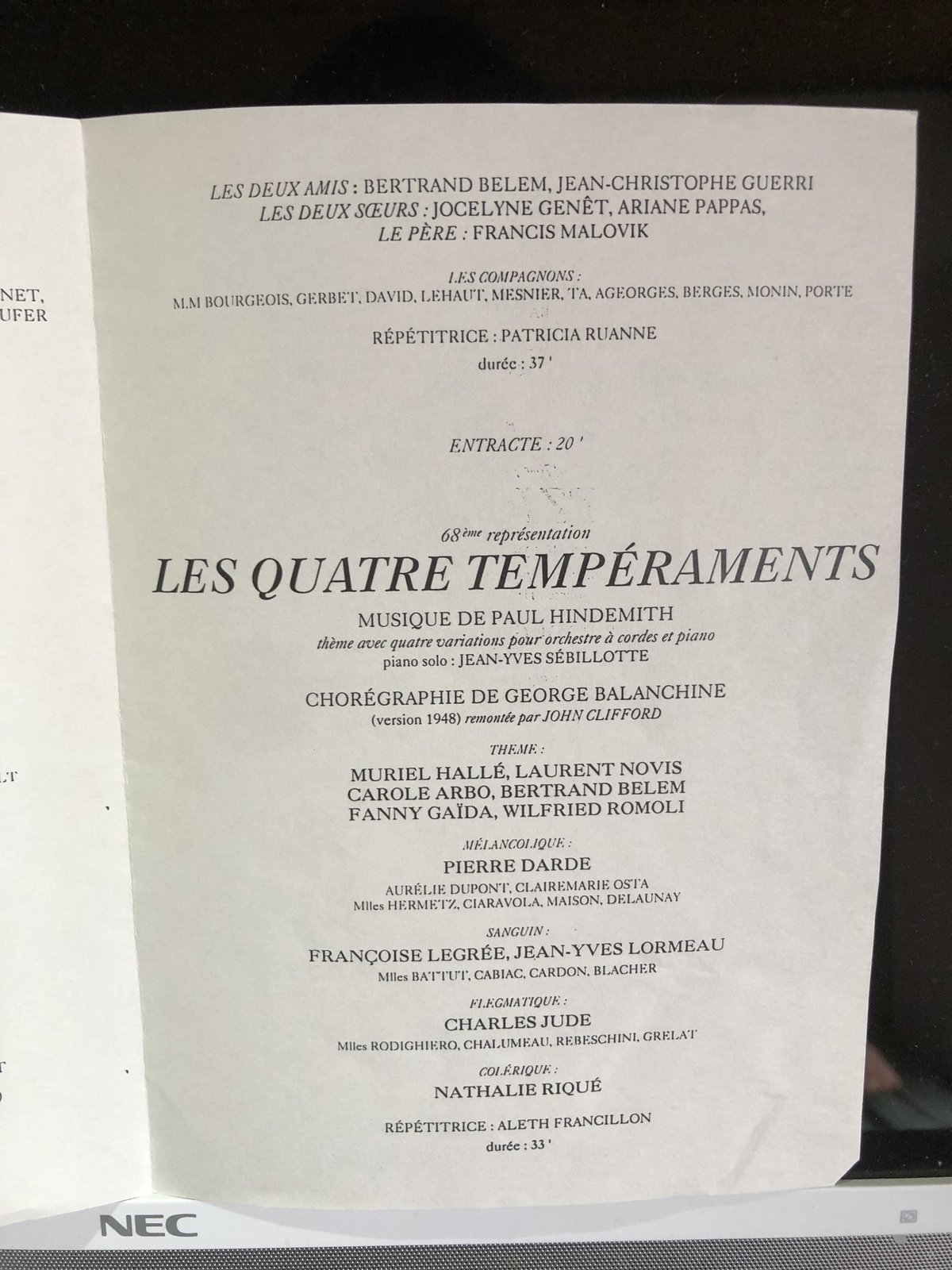

この冊子は、その日の演目と配役について簡単に記されたもの。ディストリビューション(配役表)と呼んでいました。パリ・オペラ座では、同じ演目は7~10回くらい連続して上演されるケースが多く、配役はほぼ毎日変動します。主役級も日替わりが多いですし、群舞なども細かく変更があります。ということで同じ演目を見に行っても、受け取るディストリビューションは毎回違うわけです。

さて、演目について。

「コンチェルト・バロッコ」は、いかにもバランシンという感じで抽象化された幾何学的な舞台構成になっています。といっても踊りの動き自体は完全なクラッシックバレエのスタイルで、詩情豊かな音楽と対話するような作品です。旧来のクラッシックバレエから物語性を差し引いて、より音楽を中心に据えた舞踏と考えると理解し易いと思います。クロード・ドゥ・ヴュルピアンとカロル・アルボが中心になっていました。ノーブルなムードが似合う二人ですね。上演時間18分。

「ツィガーヌ」も音楽との一体感が顕著な作品ですが、ラヴェルの音楽がジプシー的なキャラクターですので、バッハを使った作品とはずいぶん雰囲気が違います。ツィガーヌとは、フランス語で「ロマ(ジプシー)」を意味する単語だそうです。

舞台上にはイザベル・ゲランとジャン・イブ・ロルモーの二人。音楽はバイオリニスト+ピアノのみで演奏され、ゲランと超絶テクのバイオリン(クラッシック音楽の世界では当たり前の表現力なんでしょうけど…)が時に激しく、そして切なく対話するような舞台でした。ゲランはその立ち姿からも感じられますけど、こういったロマ的なテイストの役が本当によく似合います(プラテールだとちょっとイメージが違うでしょ?)。もちろんエトワールはどんな舞台でも100%でなければならないのですが、それぞれの個性に合った演目というのもありますね。上演時間11分

そして「放蕩息子」!これは近年日本でもKバレエカンパニーが上演したりしておなじみの作品ですね。バランシンはキャリア初期に、ディアギレフのロシアバレエ団に参加してこの作品を制作しました。物語性は十分盛り込まれているものの簡潔な三幕の構成で、全体でも37分の上演時間となっています。主演はエリザベット・プラテールとシャルル・ジュード。もう言うことない二人でパーフェクトでした。テクニックを見せる演目ではないので、本当の表現力が問われますが、この二人のエトワールの安定感は素晴らしかったです。

「放蕩息子」は、新約聖書でキリストが語るエピソードを基にしたストーリーです。父親の言いつけを守らず勝手な振る舞いを重ねる息子は、やがて家を出て放浪の旅に出ます。旅先では怪しく暴力的な集団や、誘惑するセイレーンと出会い、最後には身ぐるみはがされて無一文に。ボロボロになって帰還した息子を父親(神)は大きな愛を持って受け入れる。

音楽はプロコフィエフに依頼、衣装と幕はジョルジュ・ルオーが担当という、現代の我々からすると眩暈がしてしまうような豪華な組み合わせの演目です。上演時間37分。

最後の演目は「四つの気質」。ドイツ出身の音楽家ヒンデミット(後にスイス→米国へと亡命→戦後スイスへ)の作品に振り付けています。このバレエが製作された1948年当時はヒンデミットは米国で市民権を持ち生活していたようです。

この演目は、ロマン主義的なダイナミックな主題がある楽曲ではないので、なんとなく難しかった記憶があります。ファニー・ガイダ、カロル・アルボ、ウィルフリード・ロモリの名がありますね。後にエトワールへと昇進するこの3人は当時はみんなまだプルミエール・ダンスーズです。

それから”メランコリック”というパートのピエール・ダルドの下にオーレリー・デュポンの名前が!まだこの頃はスジェです。オーレリーはその後もスピード出世でエトワールへと昇り詰めました。当時から群舞の一部なのに前へ前へとグイグイ出てくるような迫力がありました(笑) オーレリーのことは、オペラ座バレエ学校の様子をとらえた「エトワールへの道」というビデオ作品ですでに知っていましたので、あの人もうあんなに目立ってる!と嬉しくなったものです。なんたって引退後の現在は、オペラ座バレエ全体を取り仕切る舞台監督ですからね。踊りも人物も本当に素晴らしい人だったんだと納得です。 上演時間33分

最後にジョージ・バランシンという人物について少し。

1904年生まれのバランシンは、ロシア帝室バレエ学校で学んだ後、1924年まではマリンスキー劇場に出演していました(ロシア革命は1918年)。その後は独立した小バレエ団を組織して西欧へツアーし、ロンドンで出会ったディアギレフに請われてロシア・バレエ団(1929年解散)の一員になりました。すでにニジンスキーを欠いていた後期ロシア・バレエ団では、ダンサー・振付家として中心的役割を果たしました。その頃の作品は「放蕩息子」、「アポロ」など。

その後1933年に米国から請われてバレエ団創設のために渡米。まずバレエ学校を創設。1935年に現在のニューヨーク・シティ・バレエ団(1946年から)へとつながるバレエ団を創設しました(組織の解散、離合集散を繰り返した後にNYCバレエ団へということのようです)。

言わずもがなですが、戦後のバレエの世界を切り開いた偉大な振付家です。物語性を排し、音楽にフォーカスした抽象的な振り付けによって素晴らしい作品をたくさん生み出しました。抽象的といいつつ、よく分からないと感じるシーンがほとんど無いことがバランシン作品の特徴です。音楽に耳を澄ますと、ここではこの動きがピッタリ!と思う瞬間が畳みかけるように押し寄せてきて、しかもそれがとってもロマンチックなのです。○○がこれこれこうなった…という物語が一切無いのに心は感動に満ちている。よく考えてみると、ほとんどのクラッシック音楽には歌詞もストーリーも無いわけで、舞踏で同じことができるのはごく自然なことだと分かります。

この年はさらに6月末から「ロビンス/ロビンス」というプログラムもあり、ここでバランシン作品をたくさん観ることができたのは幸せなことでした。

1965年NYCバレエのオランダ公演のリハーサル。これはスターズ&ストライプスかな? 写真はWikimedia commonsからです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?