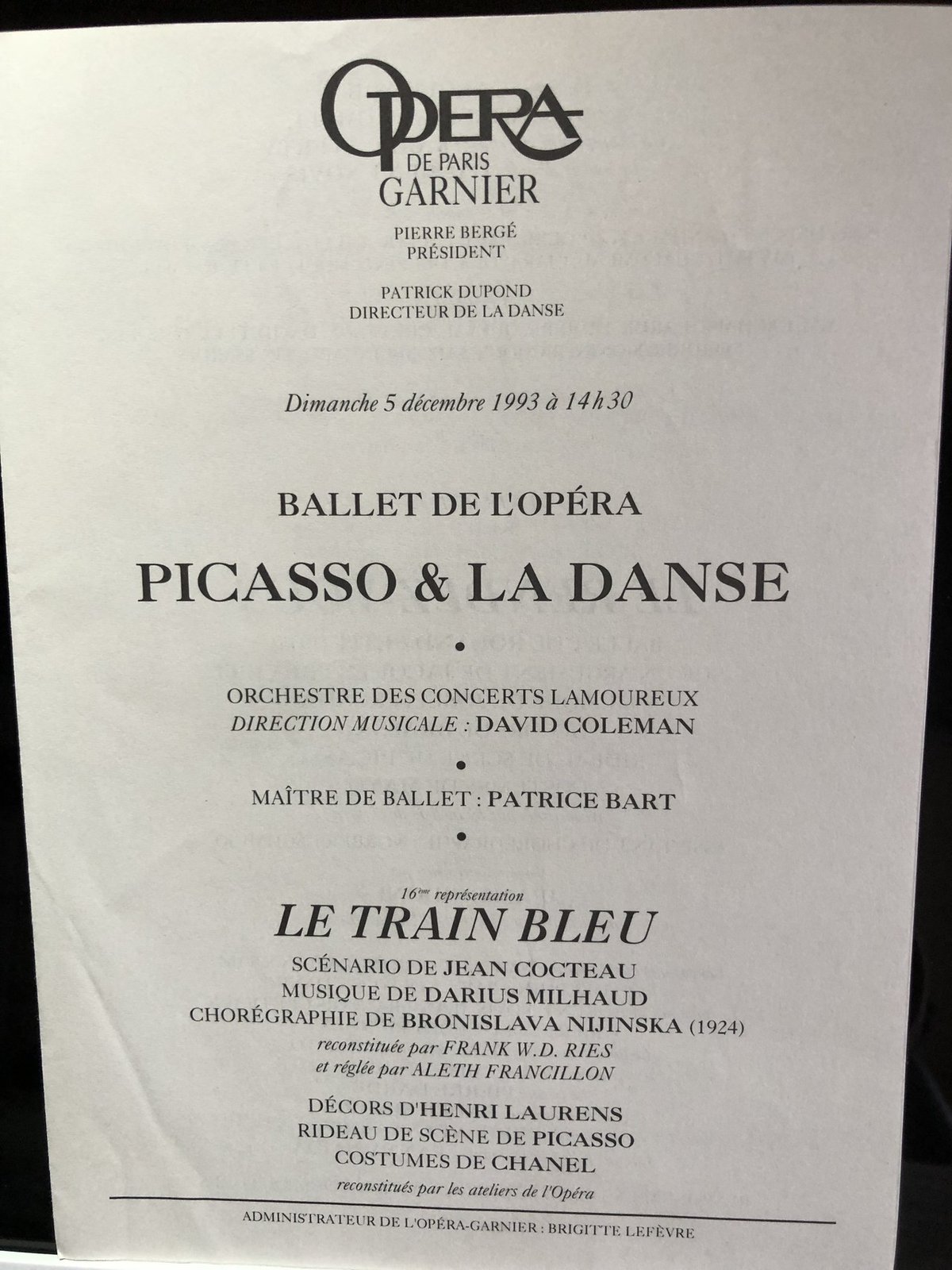

パリ・オペラ座の日々1993~1994:12月5日 パリ・オペラ座「ピカソとダンス」④

12月5日

駅前の朝市で買い物して、午後は2時半からの「ピカソとダンス」へ。今日はキャストがガラリと変わって印象がまるで違った。これ以前の3回の方が良かった気がする。

ケーキ 30F

市場 117F

「ピカソとダンス」の4回目です。

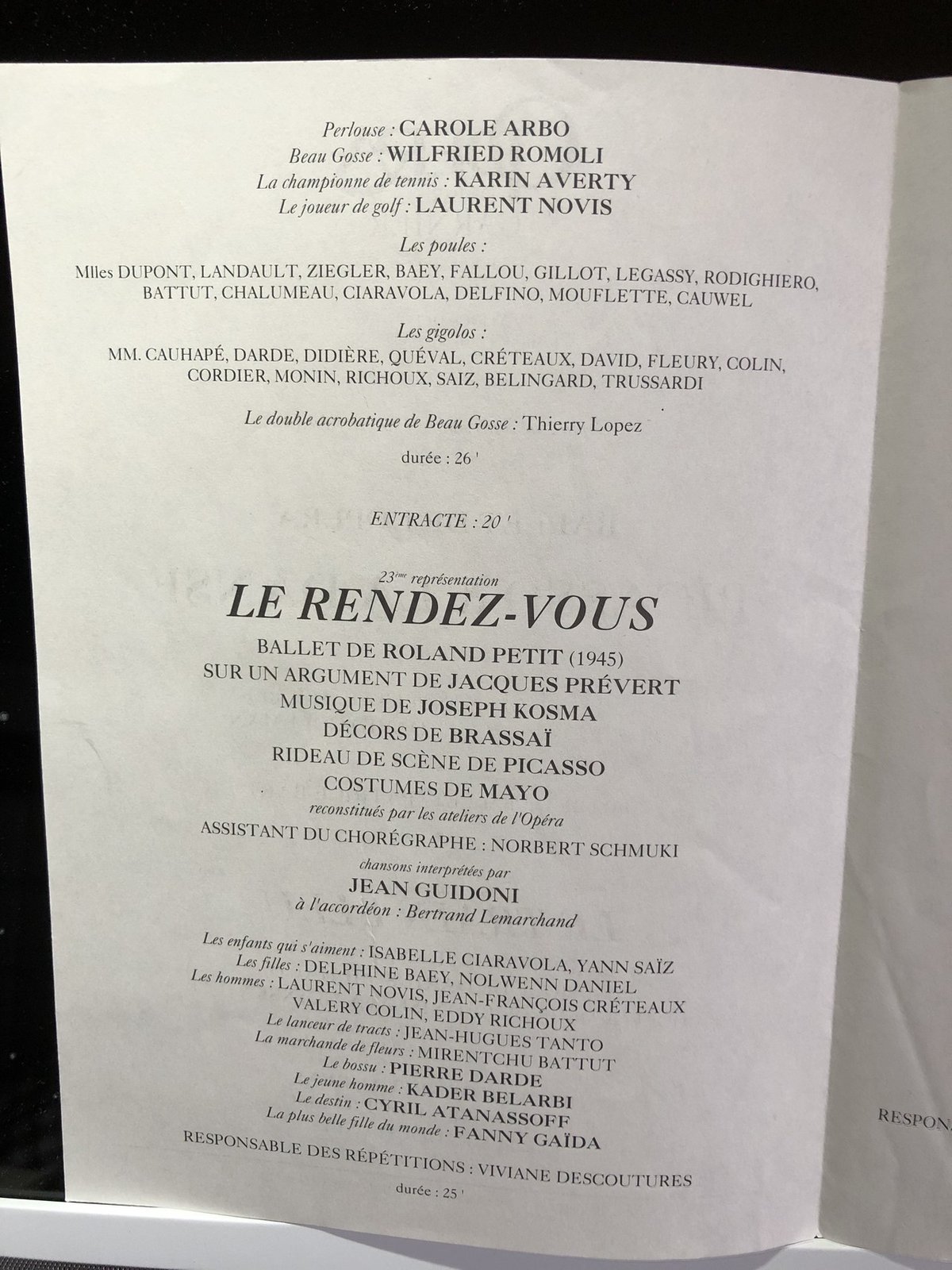

すでに「青列車」「ランデヴー」については紹介しましたので、残る「三角帽子 Le tricorne」について少し書いてみます。

~『三角帽子』(さんかくぼうし、原題:El sombrero de tres picos)は、ペドロ・アントニオ・デ・アラルコンがスペイン・アンダルシアの民話を元にして発表した短編小説『三角帽子』が原作です。マヌエル・デ・ファリャがそのお話を基にバレエ音楽として作曲しました。タイトルは登場人物の一人、「代官」の帽子に由来します。~(Wikipediaの記述から)

ファリャはスペイン出身の大作曲家で、彼がパントマイムでの上演を想定して作曲した作品が出発点になっています。ファリャの才能に目をつけたディアギレフが作曲を依頼して、この「三角帽子」がバレエ作品に仕立てられました。

振付はレオニード・マシーン。美術と衣装はパブロ・ピカソ。アメリカでの初演に際しては美術と衣装をサルバトール・ダリが担当したということです!!!(なんという豪華絢爛キャスト…笑)

(ピカソによる衣装イラスト)

筋立て自体はなんということもない素朴なものですが、スペインという土地の持つ魅力が満載のとても楽しい舞台です。フラメンコ、闘牛の要素をふんだんに取り入れた振付、「カンテ(フラメンコの歌)」が挿入される音楽など、イメージが強力でバレエ作品としての完成度はとても高いと思いました。

(ピカソによる舞台背景 公式パンフレットから)

当時のエトワール陣の中でもカデール・ベラルビはまさにはまり役という感じでした。スパニッシュな舞踊が本当によく似合います。

この「ピカソとダンス」で上演された3作品の初演は、「青列車」1924年、

「ランデヴー」1945年、「三角帽子」1919年、とういうことで二つの世界大戦と重なるような時期に成立しています。エンターテイメントの世界にとってはとても厳しい時期でもあったと思うのですが、戦間期の経済的、刹那的な高揚感も相まって、舞台芸術はすごいスピードで進化しました。

ディアギレフの伝記を読んでいると、一次大戦で移動が制限される困難な状況とか、財政的に厳しくなっていく様子がよく分かります。そんな中でも常に新しい才能の発掘、新しい舞台を追求し続けた姿勢が、この「三角帽子」を初めとして、現在でも世界中から愛されるバレエ・リュスの作品を生み出しました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?