山水郷チャンネル #11 ゲスト:宮川将人さん(くまもと☆農家ハンター)[前編]

山水郷チャンネル、第11回目のゲストは、宮川将人さんです。

Profile: 宮川将人 くまもと☆農家ハンター

三代目の花農家として熊本・戸馳島で生まれ育つ。小学校の卒業文集で書いた「子どもに喜ばれるような仕事がしたい。父の後継ぎをして世界一の花屋になりたい」そんな夢を実現させるため、東京農業大学卒業後、アメリカで2年間の花修行をした後、家業の(有)宮川洋蘭で仕事を始める。

地方こそネット活用が大切!との思いから自らサイバー農家と名乗り、2007年 妻とwebショップ「森水木のラン屋さん」をオープン。いくつもの苦難を乗り越え2017年に楽天市場の年間グランプリ賞、さらに日本でいちばん大切にしたい会社大賞を受賞。

2016年より若手農家仲間120人でイノシシ被害対策チーム「くまもと☆農家ハンター」を立上げ、持続可能な地域づくりに尽力。その活動は国連のSDGs優良事例として紹介され、GOOD DESIGN 2019 コミュニティデザイン賞、さらに第49回日本農業賞を受賞。

2019年に(株)イノPを起業し、民設民営のジビエ処理施設をオープン。地域課題解決型ビジネスに挑戦中。

花農家、サイバー農家、農家ハンターと三つの顔を持つ宮川さん。前編では「農家ハンター」としての活動のお話をお聞きしました。

宮川さんをつくる三つの要素

戸馳島は、熊本の天草に入る玄関口にある人口1,200人くらいの島です。島一周で14kmくらいですので、本当に小さな小さな島なんですけれども、島と言っても離れ小島ではなくてこんな感じです。

下の方にオレンジの橋がかかってますけれども、これが本土と島を結ぶ4、5年前にできた橋です。

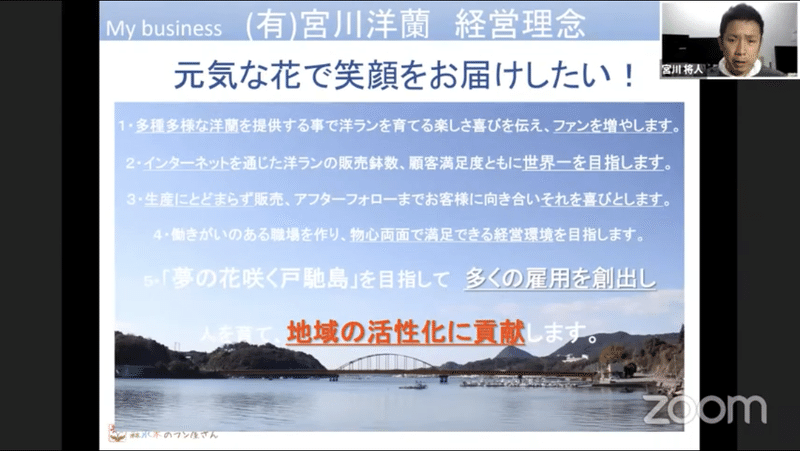

私は花屋の三代目として農業をやっていますけれども、「夢の花咲く島から元気な花で笑顔をお届けしたい!」っていう理念の下で洋蘭づくりをやっています。

ただ仕事がしたいとか事業を拡大したいとかではなく、この島とかこの地域に対しての地域愛っていうのをすごく持っています。それは若い時に東京に行ったりアメリカに行ったりとか、いろんな所へ行って離れたからこそわかると思うんですけれども。

今、僕は事業を通じて何をやりたいかって言ったら、自分の事業を通じて地域を元気にしたい。その為に雇用もしっかりつくりたいし、経済活動もしっかりやりたい、それが本業である宮川洋蘭での役割かなと思っています。

自分は、三つの役割を持っています。

一つは、花農家の三代目として。そして、もう一つはネットショップの“森水木”のサイバー農家としての役割。

そして、3年半前からですけど、イノシシ対策を農家ハンターという形でやっています。これが宮川将人という私をつくる三つの要素です。

これが私の二枚目の名刺になります。さっきの名刺もかなりしつこかったですけど、この名刺はもっとしつこいと思います。

名刺は、誰でも皆さんもらってくださるものですし、僕は応援団になってもらいたいと思っているんですね。だからこういうメッセージ性の強い名刺をお配りしているんです。「地域課題に若手農家で挑み、希望の星☆になりたい」っていうのが私達農家ハンターのテーマであり、地域と畑は自分たちで守るっていうのが活動のミッションです。

「農家ハンター」の誕生

それまで私は実はイノシシを見た事もなかったんですけど、すぐ近くでこういう状況が起きている事に4年前に気づきました。

あるおばちゃんが、イノシシ被害でもう農業をやめるって言い始めました。何で辞めるかって聞いたら、イノシシにデコポンを食べられてしまって、怖いし、作ったとしてもまた食べられる、自分じゃどうしようもできない。傷つくくらいだったらもう辞めたい、という事を聞いた時に、どうにかしなきゃいけないなと。

それで調べ始めました。わかったのが、農家の皆さん、もうすごく大きな被害に遭ってるんですけど、(対策は)ほとんど自分達の役割だと思ってないんですね。役場がどうにかしてくれる、猟師がどうにかしてくれるんじゃないかっていうのを願ってて。でもその状況の中で、イノシシは毎年倍々で増え続けていた。この地域では6年前までは捕獲実績は一頭もなかったのに。

自然と人間社会とのバランスが一気に崩れ始めてて、その中で、昔まではイノシシと里山の人間のプレッシャーがちょうどいい感じで保ててたと思うんですけど、それが今人間社会がずっと負けてきているんですよ。だからそれと同時にイノシシ達が降りてきているっていう状況の中で、農家の人たちがやられっぱなし、農家の人達が所得を減らす、諦める、そこが餌場になる。イノシシがウロウロしてしまうような所では子育てもできない。だから地域を離れていく。これは農家の問題だけではなくて、集落の崩壊に繋がるなって事に気づきました。

そこで、自分達で何かできないかなって考え始めたのが、これでした。

「地域を守る消防団のように、自分達が獣害から地域を守る」っていう活動を任意でできれば、地域の希望になるかもしれないって思ったんですね。ちょうど熊本地震の4日前だったんですけど、みんなでイノシシの事を考えようぜって合宿をやって。僕がいきなり言ったにも関わらず、25人の熊本の若手農家が来てくれたんです。みんなで夜な夜な話し合った中で生まれたのがこの構想でした。

自分のところが被害に遭ってるとか遭ってないとか関係なく、自分達が解決しなきゃいけない問題だっていうのを共通認識できた。ではどういう形になるか。今までの猟師さん達ではできなかった事、一つはサイバー、IT技術を活用したモデルを組み立てたいっていう事と、農家として地域を守る、畑を守るという大義を課たせると思いました。

だからこそ、自分達がファーマーとして、サイバーのテクニックを使いながらハンターになるんだっていう事をモデルに着手したのがちょうど2016年の4月でした。これは“猪(イノ)・ベーション”って呼んでます。

この4年間でどんな事をやってきたのか。約3年間がこの(上の図)上半分です。

自分たちで立ち上がるために何が必要だったかというと、罠とIoTの機器だったんですけど、これを買うには相当な金額が必要だったので、クラウドファンディングを通じて全国の皆さんに資金を応援していただきました。

それで、罠とIoTを皆に200台近く無償で貸し与えて、皆はそのクラウドファンディングの返礼品として農作物をお返しする、っていうのをこれまで5回やって、約1000万円の資金を調達することができました。

鉄砲を持って山に行くのが元来の猟師さんなんですが、私達は農作業を中心にしてますので山に行かない・攻めないって決めてます。あくまでも降りてきてしまうイノシシ達だけを、どうしようもできない時だけ捕まえる。

ただ、檻に罠で誘い込んで捕るのは、いつ罠にかかったかわからないんですよ。それをIoTの発信機を開発して、スマートフォンで、いつどこで誰の罠にかかったかが全部わかるようになってます。

はじめはメーカーさんに協力してもらっていたんですけれども、私達はより安く、たくさんの農家に配れるようなものをって思っていたので、どうしてもコスト的に合わなかったんですよね。そうしたら、自分達ですごくシンプルなものが作れるって分かって。

たくさんの農家の人達が立ち上がれる仕組み・モデルを作ろうっていうのが元々の考えですので、自分達だけ良ければいいって考えはなかったですね。

いただいた命は一切無駄にしない

鉄砲で撃ってしまうといろんなところが傷んでしまうので、罠にかかったイノシシは電気ショックにかけて、その間に綺麗に血が出るような処理をして、お肉にする事に統一しています。

結果的に、2019年12月に立ち上げたジビエファームっていう精肉施設はすごく安定した美味しいお肉ができるようになってます。

例えば豚は10頭出荷すれば10頭とも美味しいお肉になります。でも、自然の中で育つイノシシは、10頭中本当に美味しいジビエになるのは2頭くらいです。それでなかなか事業化ができないのが全国のほとんどの事例です。赤字ばっかりです。

でも私達は、応援団っていう言葉を使いましたけれども、たくさんの人が各分野で得意な事をプロボノで協力してくださっているんですね。

まずお肉として最高に美味しいところはジビエ。赤身の部分はペットが喜んで食べてくれます。骨の部分に関しては保護犬のおやつに。これは社会活動としてプレゼントするっていう取り組みを始めました。

皮も、すごく通気性の良い革製品ができます。内臓は、今まで産業廃棄物にしかならなかったのですが、堆肥化する機械に出会いまして、それを使うとわずか5時間くらいでサラサラの肥料になるので、それは参加してるメンバーの畑に戻すという、いただいた命を一切無駄にしないという仕組みづくりを2年間くらいかけて、ようやく全て形になってきたところです。

去年この施設ができるまでは、僕達も本当に心が苦しかったんです。農作物を食べると言ってもそれって農家都合ですもんね。何かのきっかけで農産物の味を覚えてしまって、忘れられなくて、美味しすぎるのでずっと食べてしまう。それを断ち切るためには、どうにか彼らから農作物を守るか、最終的には捕まえるしかなくて。

捕まえた命は、今まで埋葬するしかなかったんですよ。それがジビエファームができた事によって、やっと循環型モデルができた。

学ぶ事から農家ハンターを始めて、守ること、捕まえる事っていうのを初めの2、3年やってきたんですけど、食べる為には処理施設が必要だったんですね。お肉って勝手に捌いて売っちゃダメなんですよ。衛生施設じゃないと闇肉になってしまう。

食べる事、飼料や肥料にする事で生かす事、皆さんに伝えたり繋げたりする。それを今度は全国に広げていく活動をする事が、僕達の目指す農家ハンターのサステナブルなモデルだと思っています。

イノコミがあれば農家が同じ方向を向ける

どの業界でもそうだと思いますけど、全員が全員仲良くするってすごく難しいですよね。イノシシの話を始めて気づいたのは、老若男女、どんなに規模が違ったとしても、皆がイノシシの話をすれば賑やかになるんですよ。なぜかわからないけど、すごく盛り上がるんですよ、たとえ被害の話だったとしても。

イノシシって何か、皆を笑顔にさせてくれるんですよ。僕はこれをイノシシコミュニケーションだなって思ったんですね、略してイノコミ。湿っぽい話をどう明るく解決していくかって考えたときに、このイノコミがあれば、農家が同じ方向を向けるなって気づいて。後は猪突猛進です。

農家って、やっぱり年配の方が幅を利かせるんですよね、当然ですけど経験豊かですから。若い者は何も勝つものがないですよ。でも、農家ハンター活動で、勝つものが2つあるんですよ。

1つはITを活用する、サイバー。もう1つは、先代の農家の時にはいなかったイノシシ対策のスキル。この2つを若手の農家がちゃんと習得すれば、地域から一気に頼られる存在になるんですね。

新しく出てきた地域の課題に対して、立ち向かってくれる人が出てきた。これを僕らは”金太郎プロジェクト”って呼んでます。僕はイノシシ対策で、全国に金太郎がつくれるんじゃないかなっていうのが一番のモチベーションです。

農家の若者って、ほとんど給料をもらえてないんですよ。農業の出荷収入と家計の収入がほとんど1つの財布になっているので。そういう中で、イノシシを一頭捕獲すると国から捕獲報奨金が出るので、ちゃんと次の農業経営の種になったりする。

持続可能な活動の為に株式会社を立ち上げ

洋蘭農家をやりながら、私も周りを見失うくらい、このモデルを作れるのは自分しかいないくらいの気持ちでやってきたんですけど、去年の1月、NETFLIXから通達が来て。「宮川さん個人の引き落としができない」って。自分の残高に146円しかなくなってたんですよ。夢中になりすぎたあまりに、”持続可能な鳥獣対策をやる”を目標にしながら、自分自身が持続可能じゃなくなったんですよ。

それで、これじゃダメだって事で持続可能にする為に会社をつくりました。捕獲する事は農家ハンターとしてこれまで通り任意活動でやるんですけど、利活用、モデルを広げていくことに関しては、ソーシャルビジネスとして展開していこうっていうのを決めて、”株式会社イノP”を立ち上げました。PはプロジェクトとピースのPです。

これによってきちんと事業として組み立てていく事こそが、僕達がつくりたかった世界のモデルになれると思って、今やり始めたところです。

これがイノPですね。ジビエの生産とか、市町村に対してこのモデルを広げるためのコンサルティングみたいなのもやりますし、自分達で一生懸命作ったIoTの罠とか低コストの罠の販売もし始めています。

会社をつくる理由に自分の生活がっていうのは後からの話で、ジビエファームをつくるのに5000万円くらいのお金が必要だったんですね。農家ハンターはあくまで任意活動ですので、有志の活動に対して銀行はお金までは貸してくれないので。

国内最高レベルの施設をつくるために、2000万と2100万を二つの銀行からお金を借りて、ジビエファームをつくりました。

補助金は使わなかったんですけど、後からついてきました。町も、建て終わった後にこの活動を応援したいとふるさと納税のお金をあててくれたり、非常に有難かったですね。

補助金を使わなかったのは、時間的に待てなかったからです。2年後とか3年後とかそういうスピードになってくるので、倍増するイノシシに対してそれじゃダメだなって。

それと、私自身が自分でビジネスをやっている人間でもあるので、補助金をいただくメリットもあるけど、デメリットもある。これは民の力で、民設民営でやった方が、その後の運営、販売に関しても絶対にいいなと思いました。

農家ハンターの活動に絞ってお聞きした前編だけでも、宮川さんのクリエイティブさやお人柄が伺えました。

動画では、更にその様子が伝わってくる内容となっています。

ぜひYouTubeでもご覧ください。

山水郷チャンネルzoomウェビナーで配信しています。

ご参加はこちらから!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?