ゲームってなんだろうって考えてみた

1. はじめに

2回目の投稿です!

今日はゲーム企画について考える時、

たびたび悩む

ゲームってなんて定義されるんだろう・・・?

について考えてみようと思います!

2. ゲームと遊びの違い

まず最初に疑問に浮かんだのが、

こんな問いです。

ゲームと遊びって何が違うの?

そこで色々な書籍やブログを調べてみました。

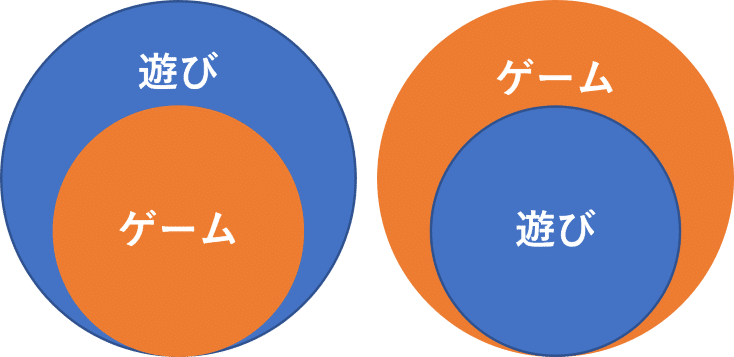

まずは下の図を見てください。

ゲームと遊びを考える時、これらの図のどちらが正しいのでしょうか。

ゲーム以外にも遊びはある!

のように、一見左が正解で右が間違っているように感じます。

しかし、Rules of Playによると、

類型的には左、概念的には右が当てはまるそうです。

どういうことかというと、

ゲームは遊びの一部ではあるけど、

ゲームの中には遊び以外の要素もあるよね!ってことです。

では、ゲームと遊びを分ける点はどこなのかというと、

同書の中ではゲームの定義を以下のように定めています。

プレイヤーがルールで決められた人工的な対立に参加するシステムであり、そこから定量化できる結果が生じる

ゲームにあって、遊びにないと言われている最大の要素が

「ルール」です。

ブランコや、滑り台にルールはないから「遊び」

ドッヂボールはルールがあるから、「ゲーム」

といった具合ですね。

また、井戸氏が「数学のテストと三目並べ」を例に出して、

ルールがあって結果が定例化される「数学のテスト」

最善手(もしくは次善の手)が広まって勝負にならない「三目並べ」

では、「楽しみを作り出すシステム」

として意図的にデザインされているのかを着目し、

「後者のみゲーム」と結論付けられていました。

(どこの文献だったか失念してしまいました・・・)

3. ゲームの定義

続いて、その他業界の先輩方の

「ゲームの定義」を見ていきます。

「主体性構造モデル」の井戸里志氏は、

「能動的活動」、「ゲームプレイ」を用いて

「ゲームの定義」を説明していて、

ー能動的活動ー

何らかの事態をもたらすことを目標として事物や他人・自分に影響を与える活動

ーゲームプレイー

能動的活動から生まれる面白さ

ーゲームの定義ー

苦痛を抑えながら、大きなゲームプレイを生み出すことを意図してデザインされたシステム

と定義付けられています。

また、『ゲームプランナー入門』で吉冨賢介氏は

ゲームでしか体験できないことに、

「インタラクティブ(双方向性)」を挙げ、

挑戦をクリアする達成感=ゲームならではの面白さ

達成感を与える挑戦の仕組み=ゲーム性

とゲームを定義付けられています。

ここまで登場した定義を自分なりにまとめてみると、

ゲームは、ストレスを低減しながら(0じゃないよ!)

「挑戦」と、それに伴う「達成感」を

味わってもらうシステムと言えそう!

という結論がでました。

4. ゲームとストレス

ストレスを低減しつつ、

それが決してゼロでないというのは、

ゲームの楽しみを語る上で重要だと考えています。

チクセント・ミハイの『フロー理論』で、

「フロー」という隠喩は、苦も無く行動できる感覚を多くの人が表現したものである。彼らは、その瞬間に、人生の中の一番良いときとしてそれが現れるのを感じるのである。

フローは、スキルがちょうど処理できる程度のチャレンジを克服することに没頭している時に起こる傾向がある。

と紹介されており、ゲームはストレスを低減しつつ、

プレイヤーのスキルに見合った挑戦を提供することから

フロー状態に入りやすいと言われています。

つまり、フロー状態を経験するために

一定のストレスは必要!

また、カービィやスマブラでおなじみの桜井さんの動画でも

ストレスがどのように気持ち良さにつながるかが取り上げられています。

5. 終わりに

今回は「ゲームの定義」について考えてみました。

双方向のメディアとして、プレイヤーの入力を活かして、

「楽しさ」を提供するために、

「挑戦とストレス」「達成感」

をうまく使っているのだなと感じました!

以上!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?