アイリッシュ・ジャックと幻のトーキョー・モッド Part.1

Photo by Seamus Murphy

アイリッシュ・ジャックのことは、ここをご覧になっているモッド・インスージアストの方々には特に説明はいらないだろうか。あのザ・フーがまだザ・デトゥアーズと名乗って結婚式で演奏していたころから、アイリッシュ・ジャックことジャック・ライオンズはメンバーと交流を持ち、名前が示す通りアイルランド出身の彼はロンドンはシェパーズ・ブッシュの伝説のモッドにして世界一ザ・フーに近いファンとして、コアなモッドやザ・フーのファンの間でその名を轟かせている。『四重人格』の主人公ジミーは彼がモデルだと言われているのは有名だろうし、彼の名はフーの曲名(『ハッピー・ジャック』!)や歌詞にも登場する。

映画『Quadrophenia』(邦題:さらば青春の光) 1973年のザ・フーによるロック・オペラ『四重人格』(原題は同じくQuadrophenia)を原作とした1979年のイギリス映画である。

そんな彼が、今回我々の仲間である東京のスクーター・モッド上釜一郎氏にコンタクトし、ジャックととある日本のモッドとの数奇な縁についてのストーリーをシェアしたので、ここに紹介したい。ちなみにこのエピソードは日本の音楽雑誌『レコードコレクターズ』2012年1月号に掲載されている、音楽ライター犬伏功氏によるジャックへのインタビューでも紹介されている。

「数年前、コーク(アイルランド)の友人でIT企業で働いてる男がいて、彼の会社は大阪に支社があったんだ。彼はそこで少しの間働いていたんだけど、日本の人たちはとても親切で、自分たちのために仕事をしてくれる人をとても敬ってくれるって。その証拠として彼は大阪での勤務が終わったときに東京旅行のチケットをプレゼントされたらしい。彼はそれで初めて東京に行って、東京は本当にエキサイティングで美しい都市だと言っていたよ。

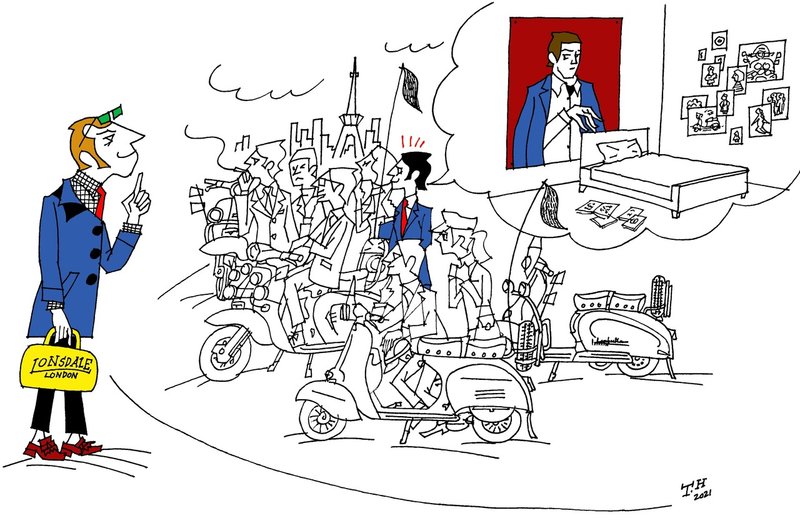

そしてとある街で、彼はスクーターに座って話している東京のモッドのグループに出会って、驚いたそうだ。思わず彼らに話しかけて、『クアドロフェニアのアイリッシュ・ジャックって知ってる?』と訊いたそうだ。彼は日本語がほとんどしゃべれなかったから英語で聞いたんだけど、ひとりのモッドが『いや、ジャックって奴はいないですよ。』と答えた。友人は、彼らはきっと自分がジャックという男を探していると勘違いしているのだなと思ったら、英語が堪能そうなモッドが出てきてくれた。『アイリッシュ・ジャックって知らないかな?』と訊くと、そのモッドは興奮して言った。『アイリッシュ・ジャックだって?もちろん知ってるよ!彼はモッド・キングだ!俺の部屋には彼の写真が貼ってあるよ!』

その友人とコークのパブでビールを飲みながら、この話を彼から聞いた。トーキョーに暮らすモッドで、私の写真を部屋に飾ってくれてる男がいるなんて、光栄に思ったよ。友人と別れてスクーターに乗って家に帰った。家の前にスクーターを停めながら、突然悲しい気持ちになった。なんで悲しいのだろう?なぜなら、そのモッドと私が握手することはないだろうし、ハグすることも、顔をつきあわせて話すこともないだろうということに気づいたからだ。彼は誰(Who)だろう?いつも私は思いにふけってしまうんだ。そんな話さ、イチロー。」

彼は誰だろう?とうぜん、我々も大いに気になった。アイリッシュ・ジャックの友人が東京を訪れた正確な年月日は不明だが、このインタビューが行われた時期の数年前に東京でスクーターを乗り回していそうなモッド、さらにアイリッシュ・ジャックの写真を部屋に飾っていそうなモッド・・・そんなにたくさんの顔は頭に浮かばない。そして頭に浮かんだ人たちに訊ねても、答えはすべてノーであった。我々の知らない顔で、そんなモッドがいるとも思えない。

そのモッドは本当にいたのだろうか?

いずれにせよ、そんなことは大した問題ではない気がする。このエピソードは、彼の実に豊かな感受性を物語っている。繊細な心を失わないまま、紳士になったジミーの姿が見えるかのようだ。彼こそが、間違いなくピート・タウンゼンドに多大なインスピレーションを与え、『四重人格』は世に生み出されたのだ。

アイリッシュ・ジャック、今年で78歳。現在は郵便配達の仕事を引退。60年代当時はスクーターに乗っていなかったという彼だが、現在は真っ赤なベスパに乗っている。もしいつか彼がその幻のトーキョー・モッドに出会うことがあれば、ピート・タウンゼンドはもう1枚傑作アルバムを作ることができるだろう。

スクーター、仲間、モッドへの信頼・・・何もかも失って、絶望しブライトンの崖に立ち尽くしているかのように見えたジミーは、2021年のいま人生を謳歌している。アイリッシュ・ジャックはギターを弾いてステージで演奏することでもなく、自分のファッション・ブランドを作ることでもなく、地道な仕事をし続けて、彼が愛したモッド・カルチャーによって世代や国境をこえ、世界中の人々と交流している。

彼こそがモッド・キングだ。

MODROPHENIA:The legend of ‘Irish Jack’

◆次回は〈インタビュー前編 〜60年代の思い出〜〉10/15 金曜日更新!

インタビュー : 上釜一郎

翻訳・文 : 牛島俊雄

構成・デザイン : minechiyo

イラスト : 原子高志

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?