そして、肩書きになる

「死なないようにだけ気をつけろよ」

どうにもボクは他人の意図を汲み取る能力が低い。それはきっと生半可な努力で手に入れられる力ではなくて、ずっと昔に周囲と差がついた脚の速さとか勉強の出来とか歌声の美しさとか、そういうものに似ている気がする。

「あ、でも死んでもカメラは守れよ」

「分かりました。」

恵比寿に在る番組制作会社は、今日もアイコスの煙が充満していた。コンクリート打ちっぱなしの壁と天井がやけに圧迫的で、長居していると気が滅入りそうになる空間だ。

地下鉄の日比谷線は今日も終電まで人でごった返しだった。

しかし愚痴を吐いても東京は変わらない。自分が東京に適応するほかない。

ギューギュー圧迫されながら乗り込んだ終電の中、スマホをポケットから取り出して両手を顔の真ん前まで上げる。グーグルの検索欄に「愛媛 喧嘩祭り 事故」と入力すると、見ないほうが良かったWEBニュースがアチコチに落ちていた。ボクは液晶に流れるおびただしい映像をスクロールしながら、さっき上司から言い渡された命令が何かの間違いであってほしいと願った。

ボクは翌月、このおっかない国の伝統行事の中へ飛び込んでゆく。

ため息が周囲の乗客にかからぬように、顔を上げると、いつもはスルーする転職エージェントの車両内広告がやけに目についた。両手に握ったままのスマホが震え、目の前にLINEの緑色のポップアップが出現した。

「ねぇキミ、どうしても空けてほしい日があるんだ」

彼女とは梅雨の終わりに知り合った。この夏から秋にかけての日々を、ボクは忘れることはできないと思う。

そんな出会って三ヵ月になる彼女は、もうすぐ、ここではない世界へ消えてしまう。

ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー

広告代理店勤務の友人に連れられて参加したBBQ会場はやけに明るい人たちでひしめき合っていて、その空間から浮いてしまったボクは気がついたら同じように孤立する彼女に声をかけていた。それは「出会い」と呼ぶのは烏滸がましい、自分の居場所を確保する為の営みだったように思う。

「あの、ずっと…レモンサワー飲んでますよね」

場の空気に寄せて明るく振る舞ってみたけれど、笑顔を作ることに慣れていないボクの表情は引きつっていたと思う。彼女はセミショートの髪を右耳にかけながら問い返す。

「キミも広告関係の人? それともITベンチャーの社長さん?」

「いえ、ボクは…何なんだろう」

「そこ、詰まるところ?」

「映像を作っています、たぶん…」

5年続いた下積み生活が終わり、映像を自分で作れるディレクター職に昇進してからもう半年が経った。しかし実績は鳴かず飛ばずで、半年間の内に地上波で流れたVTRは2~3分のミニコーナーくらいの物しかない。

VTRの尺というのは予めキッチリと決められているものもあれば、そうではないものもある。例えば、生放送中に出すVTRはキッチリと予定通りの尺に収めるように作る。一方で、出たとこ勝負のバラエティ番組やドキュメンタリー番組は「行ってみて面白かった、強いVTRを長く使う」のが視聴率至上主義の世界において鉄則となる。

良い加減にヒットを打って、自分の存在を会社にアピールしなければクリエイターとしての未来が危ぶまれると察していた。

「あーーー」

「あーーー、って何ですか」

「映像を作ってるの、なんか想像つくと思って」

それはきっと彼女にとって何気ない相槌だった。だけど、ディレクターとして作品らしい作品をまだ世に出せていないボクを、不意に勇気づけてしまう一言でもあった。

「あなたは何を…?」

「保育士やってるよ。神奈川の保育園勤務。」

彼女は、楽しそうに異業種交流を行う友人たちを見つめながら言った。仕事内容を肩書きで即答できる人間に、ボクも早くなりたいと思った。

「台本通りのショボいVTRしか作れないなら、また雑用に降格だぞ」

台本通りに撮れないとキレて、台本通りに撮ってもそれはそれでキレる上司の怒号が脳内でフラッシュバックした。毎度のことながら正解が分からなくて絶望している。もしかしたら肩書きなんて名乗った者勝ちなのかもしれないけど、ボクはまだ「ディレクター」を名乗る度胸は無かった。

少し遠くにいる女性たちが、炎上した大物女優のツイートを指差してヤバすぎ、ヤバいよね、などとはしゃいでいる。その側で男たちが女性の気を惹こうと、丸焦げになったフランクフルトに大きなリアクションを取っている。目を惹く、面白いコンテンツとは一体何なのだろうか。

そんな風景を眺めるボクの隣で、彼女は囁く。

「ああいうテンポで生きる人たちの方がよっぽど"上手"なんだな」

「上手って、何が?」

ボクの問いを無視して彼女は続ける。

「ねぇキミ、一緒にここを抜け出さない?」

「バレたら面倒だよ」

「気にしなくて良い」

「え?」

「誰も私たちのことなんて見てないよ」

おそるおそるBBQ会場を後にしてみると、本当に誰もそれに気付かなくて笑えた。

もうすぐ7月という梅雨明けの季節、ボクは彼女と、ぬるい風が吹く豊洲の川沿いを日が暮れるまで歩いた。しばらく全壁コンクリートのオフィスに閉じ込められていたからか、開放的な豊洲の夜景があまりに綺麗だ。酒で頬の赤らむ彼女とのコントラストが不思議で、つい見入ってしまう。今目で見ているこの瞬間をスクリーンショットして保存する機能が人間に具わっていたら良かったのに。ボクはそんなことを妄想しなら片手に持つ缶チューハイを一気に流し込んだ。

「ねぇキミ、せっかく"好き"を仕事にしてもさ…」

おもむろに彼女が思い詰めるような顔つきで話し出しす。

「…環境が良くないと、その夢は台無しだと思わないかい?」

「えっと…それってどういうことですか?」

彼女は何も答えないまま歩き続ける。ネオンに照らされる豊洲で、真っ黒な川の向こうを一点に見つめながら。しばらく返事のない彼女の肩が小刻みに震えていた。

彼女もまた、全壁コンクリート状態から解き放たれた人間の一人だったのだと察した。相変わらず汲み取る力の足りない自分に嫌気がさす。

小さな嗚咽と共に、彼女の瞳から一粒、二粒と涙が溢れ出した。

「キミね、こういう時はマジマジと見てはいけないんだよ」

「はい、了解です」

「夜景に見とれるフリとかして、気付かないフリするんだよ、普通」

「はい、失礼しました」

"普通"という言葉が重くのし掛かった。「皆が当たり前のようにできる気遣いリスト」がAmazonで売られていたらきっとボクは買うだろう。1万円くらいまで出すかもしれない。とにかく想定外の事態に耐性が無いのだ。

ボクが慌てて街のネオンに視線を戻すと、彼女は涙を拭きながら笑った。

「本当に言われた通りにやっちゃうんだねぇ」

「え、だってそうしろって…」

「キミは、もう少し、自分で臨機応変に考えた方がいいな」

「え?」

「あの、よかったらウチで飲み直さない?」

彼女は強そうに見えるけど、きっと弱い人だ。

「終電で必ず帰れるなら、大丈夫ですけど…」

「あした日曜日なのに、仕事?」

「ありますよ、普通に」

「それがキミの普通か…まぁいいでしょう。」

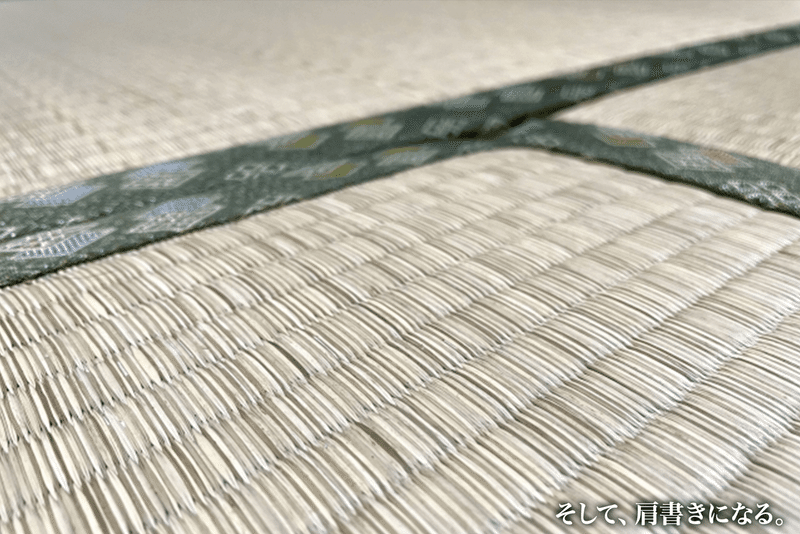

彼女は、新宿と新大久保間にある閑静な住宅街に暮らしているらしい。最寄りのミニストップでレモン味の缶チューハイを4本買うと、ボクは彼女に連れて来られるがまま古びた木造アパートの階段を上った。錆びた扉がギィィと音を立てて開くと、生活感のある和室のリビングルームがボクらを迎えた。

彼女は無造作に床に投げ出された布団や衣服をすぐに畳んで、ボクを中へ通した。畳でくつろぐ経験なんていつぶりだろうか。二人で缶チューハイを開けると、何故かボクの方だけ炭酸が激しく噴射した。彼女はソレを見てしばらく笑い転げていた。

「笑いすぎだろ」

「いやー、色々と抱えてんスよ、私だって」

彼女はお酒が入るとやけに身の上話をしたがるようだ。

「保育士ってまぁ…女の世界じゃん?」

「はい」

「子どもは好きなんだけど、おつぼねさんがねぇ、」

「あぁ〜」

「なんで東京ってイジワルな人ばかりなんだろう」

神奈川は東京じゃないよ…というツッコミを呑みこみつつ話題をズラす。

「休日は何をしているの?」

うーんと前置きしてから、彼女は口を尖らせて答える。

「楽しいと思えることが一つもないのよ」

「趣味が無いってこと?」

「そう…」

「じゃあこれまでの人生で一番楽しかった瞬間は?」

「…母島に旅行に行ったことかなぁ」

「母島?」

母島は日本本州から海を越えてうんと南にある小さな島で、彼女の説明によると「海が綺麗で人が温かい島」だそうだ。大体の島がそうだよ、というツッコむと、彼女はきちんと座り直して話を続けた。

フェリー乗り場を降りてすぐに大きなガジュマルの木が生えていること、その木の下にある岩に座って日向ぼっこをするのが気持ちいいこと、砂浜が白いこと、海面がエメラルド色であること、島内にレストランが2,3軒しかないこと、夕焼けのビーチでフラダンスを踊る女性たちがいること、夜になると海亀の産卵が見られること、だけどライトで亀を照らしては絶対にいけないこと、東京からの物資がなかなか届かず定期的にスーパーの中がすっからかんになること、死ぬ前に思い出すのはきっと母島の景色であること。

スマホで母島の画像を調べると、確かに、同じ日本とは思えない綺麗な海の写真がたくさん検索欄に表示されていた。

母島の思い出を話す彼女は次第に笑顔を取り戻す。豊洲で発揮した気の利かなかさはノーカウントにしてもらえただろうか。ボクが胸をなで下ろしたのも束の間、手に取ったスマホが、もう終電はとっくに無いこと、上司からの着信を2件取り逃がしていたこと、「出ろよ」という超ショートメッセージが届いていることを知らせた。

「電話、大丈夫なのかね?」

酔って上機嫌になった彼女が変な喋り方になっていた。それに関してはちょっと笑えたけれど、着信に関してはきっと何一つ大丈夫ではない。

「本当に言う通りだね、どんな仕事でも、環境が大事かも」

「おっ、キミ、分かってくれるかね?私たち仲良くなれそうだねぇ、乾杯〜!」

彼女の酒を飲むペースはどんどん増した。最終的には、部屋の奥から一升瓶が出てきた気がするし、別にそんなものは出てこなかった気もする。

朝9時。目覚めると折りたたみテーブルの上に茄子の味噌汁とスクランブルエッグが置かれていた。サランラップに貼られた水色の付箋に「母島の写真集をGETしに区営図書館に行ってくる!」と書かれている。頭が痛い。どれだけ飲んだか確かめようと辺りを見渡したけれど、缶やビンの残骸は既に綺麗に片付けられている。下手するとテレビ業界のADよりもガッツがあって、気が利いて、タフだ。

少し味の濃い朝食を食べながら、昨晩彼女がこぼした職場の愚痴が少しだけ心地良かったことを思い出す。軋む扉を開くと、日曜朝の少し閑散とする新大久保が1日を始めていた。あっちこっちにいるカラスがゴミ袋を食いちぎっている。今日もコンクリート打ちっぱなしの部屋で、なるべくアイコスの煙を吸い込まないように息しながら、なるべく上司に怒られないように頭をフル回転させる一日が始まる。

ボクは、HPが0ギリギリになる度に、新大久保のアパートに向かうようになった。ミニストップでレモンサワーを買うのを欠かしたことはない。

「キミしかいないんだよ、こんな話を、できるの…さ」

9月最後の日、泥酔する彼女は呂律の回らない舌でそんなことを言った。もう朝5時だ。とっくに彼女の酒のペースにギブアップしたボクは、胡座をかきながら折りたたみテーブルに突っ伏している。彼女に出会って以来わりと頻繁に、このテーブルがボクが休息の定位置となっていた。

「いつか一緒に、行き、たいなぁ。」

酒に酔った彼女は窓の外に向かって独り言を呟く癖があった。

こうして酒に溺れている間にも、同世代のディレクターは様々な経験を積んでいる。実績も出してしまうかもしれない。彼女との晩酌は精神がパンクしそうな時に無くてはならない時間だけど、ココが決して長居すべき場所ではないことも心のどこかで分かっていた。

「ねぇ、キミにとって、私は何かね?」

「うーん…」

1つ頭に浮かぶ言葉があるけれど、今はそれを伝えるべきではないと思い、ボクは事実を述べるに留めた。

「あなたは…いきなり泣く人です。」

「それはダメ、意味不明、やり直し!」

「え? うーん…」

ボクは言葉を選んでいるうちに本当に眠ってしまった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「ねぇキミ、どうしても空けてほしい日があるんだ」

「ごめん、また今度でもいいかな」

日比谷線は六本木駅を通過していた。季節が夏から秋に変わっても、満員電車の蒸し暑さはどうにも消えない。

送ったLINEにはすぐ既読がつき、4~5分の間隔が空いてから返信が届いた。

「最近、レモンサワーが足りないんだ」

「何だそれ。」

梅雨明けに彼女に出会ってから3ヵ月が経っていた。

2分のミニコーナーしか担当できなかったボクは、この一夏で、

5分のVTRを担当するようになり、

10分のVTRを担当するようになり、

20分のVTRを担当するようになった。

少しずつ任される「放送尺」が増えていった。

たったの三カ月でそんなに変わるものかと思うかもしれないが、これにはカラクリがある。カラクリと呼ぶにはあまりにも原始的な理由だが。

「オマエ、危険な崖とか好き?」

「はい、好きです。大好きです。」

「じゃあ決まりで。」

実は、ベテランディレクターは長期で地方に出張できる人間が少ない。きっと家庭のスケジュールと折り合いが付かなかったり、年齢の割に過酷さとギャラが見合わなかったりと様々な理由があるのだろう。番組がスタッフ操りに困った時は必ず、まずは仕事を選べる立場にないボクに話が回ってきた。

北海道の秘境にある崖を、カメラと三脚を背負いながら登った。

-7℃の雪ふる岩手県で夜通し日の出を待つだけの撮影をした。

沖縄の台風の中、行列のできる名物レストランを探し歩いた。

遠方での取材は撮り直しがきかないプレッシャーこそ凄まじかったけれど、過酷な内容のVTRを1つ仕上げる度にボクは着実に社内から注目されるようになった。

先輩たちほどのスキルがないボクはタフさを自分のウリとして働くほかなかった。そして「タフさという居場所」がまた、着実にボクの経験値を増やしていった。

そんな「何でもやります期」を迎えた時も、彼女はボクに毎日LINEを送り続けた。いつどこで何をしているか分からないボクに、新宿区から「生きてる?」「応答せよ」という生存確認のようなメールから、その日あった職場の出来事の報告まで、他愛のないLINEを送り続けた。

ボクは熊本県の公園にテントを張って眠る写真、高野山から見下ろす和歌山の景色、ナゾの着色料を使用する真っ青なラーメンなど目の前に映るものを写真に納めては彼女に送った。東京に居る時間は減ってしまったけれど、気付いたら送り合う彼女とのメッセージが、ボクの生きる小さな小さな理由になっていた。「この写真は何?」と彼女が聞き、ボクが情報を整理して伝えるまでがワンパッケージの会話だった。

彼女がボクの面白いと感じた所をスルーしたり、ボクのどうでもいいと思った所にやけに食いついたりと毎回新鮮な反応を見せたから、そのやりとりは素材を編集する際にも力になった。初めて絵を見る誰かのリアクションを確認しておくことで、独りよがりなVTRになるリスクを回避できた。

「VTRの客観視が足りない」

そう上司から指摘されることは多かったけれど、彼女のリアクションもなkったらと思うと正直ゾッとする。

撮影が終わり東京に戻る度、新大久保のアパートで缶チューハイを飲んでエネルギーを補充した。そしてそのエネルギーを上司の怒号に耐え忍ぶのに使い切る。この繰り返しで日々のサイクルが回っていた。

しかし、撮影の後には必ず編集という大作業が待っている。彼女の自宅に行く機会は仕事が忙しくなるにつれて露骨に減った。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「ねぇキミ!体が悲鳴をあげているよ!」

彼女がボクのガチガチに固まった肩をもんで、大袈裟に言った。もう10月になる。三日月の綺麗な夜、薄手のパーカーを羽織る彼女の姿が新鮮だった。

「カメラを担いで遠くへ行かせるなんてひどい会社ねぇ」

「でもやっと居場所を見つけたんだよ」

「ダメだよ、働く為に生きてるんじゃないんだから」

「働く為に、生きてるんだよ」

「え?」

「えって何? 今さらそこ?」

「…そんなの病気じゃん」

彼女の手が止まって暫く沈黙が流れた。BGMのつもりで付けたテレビから、偶然ボクが担当した宮崎県のロケの映像が流れていたけれど「ボクが作った」と伝えるタイミングはとっくに逃していた。彼女はテレビ番組の存在にすら気付かない。彼女がLINEの会話でやけに食いついた被写体たちは見る間に流れ去る。どんなに熱意を込めて作った16:9の世界も、視界にすら入らなければ、この世に無かったもの同然と言える。

「ごめん、"病気"は言い過ぎた…」

「ううん。大丈夫。」

「あのね、私さ…」

「うん」

「保育園、辞めようと思うんだ」

その言葉が本心なのか、ボクの注意を引く為のSOSなのか定かではない。だけど最近彼女の愚痴を聞く余裕が無くなっていたボクは、彼女が前向きになれる近道を探してしまった。

「…それもアリなんじゃない?」

「でも保育の仕事は続けたいの」

「そうなんだね」

「どうすればいいと思う?」

「じゃあ、例えば、提案なんだけどさ、」

ボクは半ば投げやりに、出まかせの提案をした。

彼女はうんうんと聞いている。

ボクが作る映像なんて、いとも簡単に流れ去り、すぐに過去になる。

彼女が預かって世話をする子供たちは、やがてこの世の未来を作る。

「今日、泊まっていくよね?」

「明日、愛媛で喧嘩祭りのロケだから帰るわ」

「ねぇキミ!最近付き合い悪いってば」

玄関でスニーカーを履いて夜の新大久保に繰り出した。大通りでタクシーを捕まえて乗車すると、苗字も知らない友人の住所を運転手に伝える。

「ねぇ、ずいぶんと、怖い所に行くんだねぇ」

錆びた扉越しに聞こえた彼女の声に、ボクは答えなかった。

彼女に出会った夏の日、きっとボクは何者かで居たかった。他愛もない愚痴の聞き役だとしても誰かに頼りにされたかった。だけどいつの間にか、上司・労働環境・取材対象者など…1ミリも変わらないモノに文句を言う時間も、そういう文句を聞く時間も惜しいと感じるようになっていた。

苗字も知らないその人はマンションのドアを開くなりボクに言う。

「ねぇ、さっき一瞬テレビに映らなかった?」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

愛媛県までは5時間かかった。瀬戸内海に面する新居浜町と呼ばれる街は、とても穏やかな街だった。

「どえらい祭りの担当になっちゃったねぇ」

中年のローカルカメラマンは汗を拭きながら。

「えぇ、まぁ、最近どんどんエスカレートしていて…」

「エスカレートって、誰が?」

「あ、いや、こちらの話です…」

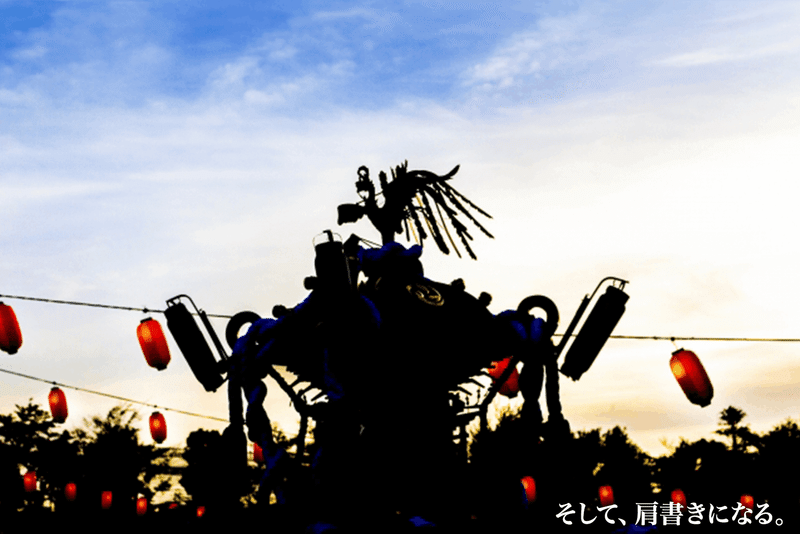

ボクたちは【喧嘩祭り本部】の看板が立つ役場でバッグを開き、撮影機材のセッティングを始めた。町には白装束を身に纏う若い衆たちが200名ほど集まっている。

「それで、このGoProはどう使うつもりなの?」

カメラマンは、上司から持っていくよう指示された、頭部に装着するタイプの小型カメラを指差して問う。ボクは祭りの参加者が着るのと同じ白装束に着替えてから、そのGoProを自分の頭に装着して見せた。カメラマンはニュース素材用にこれまで何度も喧嘩祭りの撮影を行なってきたそうだが、頭にGoProを装着するディレクターは初めて見たという。

「…そこまでするのかい?」

「手持ちカメラだけでは、きっと揉みくちゃにされてブレまくってしまうと思うので…」

「去年の祭りの参考動画、ちゃんとYouTubeで見てきたの?」

実は、役所の人が投稿したと見られるYouTube動画ではカメラワークがお粗末すぎて祭りの全貌がよく見えなかった。

「大体察しはついています。大変危険なので今回は"ヒキ"の画の撮影をお願いします。会場付近の高台から全体を俯瞰で抑えていただいて、随時状況が伝わるようズームして、ヨリの画もお願いします。」

「そうか…了解しました。」

カメラマンが何か言葉を飲み込んだのと同時に、新浜町にけたたましい太鼓の音が鳴り響いた。ボクたちは役場を後にして、それぞれの持ち場へ向かう。

撮影は数分後も経たないうちに、身の毛もよだつような恐怖体験に変わった。あらかじめ市が公開していたイベントスケジュールに基づき、大雑把なVTR構成は立てていたけれど、具体的に誰がどこでどんな動きをするかなど予想できない。

それは、北海道の崖を目指す道中で遭難しかけた時のように、

岩手県の天気予報が大ハズレして氷点下の夜を過ごした時のように、

行列が出来るはずの沖縄のレストランが台風に晒されてお客の一人も並んでいなかった時のように。

出来る限りの情報を集めて撮影地に向かっても、どうしようもない何かに襲われて想定外のことは起こる。想定外のことが起こることを、想定しておかなければならない。そういう意味では、計画通りのパーフェクトなどは虚像で、その都度できるベストこそが理想なのかもしれない。

「そこまでするのかい?」

喧嘩勃発の地へ駆けながらカメラマンの言葉が思い出された。そこまでするに決まっている。かけっこでは一度も一番になれず、成績もオール5など一度も取ったことのない人間がてっとり早く唯一無二になれる手段。それがきっと創作なのだろう。余力など残さない。いつか必ず終わりを迎える制作人生で、ボクにあと何打席が用意されているかなど分からないのだから。

T字路にたどり着くと、二つの集落を分ける境界線で若い衆が睨みをきかせ合っていた。総勢200名はいる。例年どちらの町の方が強いのか、そもそも勝ち負けなどあるのか、どの程度本気で殴り合うのか、何をもって終了となるのか。果てしなく曖昧なこの祭りが始まろうとしていた。この祭りが終わる瞬間、ボクのカメラは何をとらえているだろう。

心拍が早まる。カメラのRecボタンを押す親指が震える。こんな時でさえ彼女の顔が脳裏をよぎるから、これはこれでまた何か違った病気を患っているのかもしれない。ボクには絶対に無事に帰らなければならない理由がある。

甲高い笛の音が響き渡ると、若い衆は一斉に雄叫びをあげてぶつかり合った。取っ組み合ったり、腕を振り回したり、勢いをつけて飛び蹴りしたり、踏みつけたり…何の捻りもない、言葉の意味そのままの「殴り合い」が目の前で始まっていた。カメラを持つ腕が、ぶつかる男たちの体に挟まれて思うように上がらない。気を抜くと転んでしまいそうなので、足はふんばることで精一杯だった。誰かにカメラを向けても違う誰かにぶつかってすぐに対象を見失う。それでも用意した通りの質問を投げかけるのがボクのミッションだ。

「すみません!この殴り合う祭りは何ですか?」

「今、どうして殴り合っているんですか?」

「この祭りの由来をお伺いしたいのですが!」

ケンカに夢中な彼らは何も答えない。というか大衆の怒号に搔き消されてボクの声は彼らに届いてすらいない。

「台本通りのショボいVTR、撮ってくるんじゃねぇぞ」

呪いに聞こえた彼の言葉が、今は少しだけ、喝のようにも思える。

もっと。

もっと。

もっとやってくれ。

何の為に、5年間も雑用をやったのか。

何の為に、働きすぎて病院送りになったのか。

何の為に、病院送りになった事実すら黙したのか。

何の為に、大切な人と疎遠になってまでモノを創るのか。

奥の方で、色のついた法被を身に纏う特に厳つい男たちが吠えていた。彼らは両チームの頭(かしら)だった。比喩ではなく本当に血を流す若い衆らを掻き分けて、全身でカメラをかばいながら二人のもとへ急ぐ。

「ねぇ、ずいぶんと、怖い所に行くんだねぇ」

錆びた扉の奥から聞こえる彼女の声が、激しい衝突の中でほんの一瞬だけ蘇り、フォーカスの合わないカメラの液晶の中で写り込んだ気がした。愛媛の夕空が、あの日の豊洲のそれに少し似ていたからかもしれない。

ボクたちの仕事は、世界を切り刻み、

16:9の画角の中に納めて届けることだ。

だからせめて、この液晶に映る16:9の世界だけは、

誰かが振り向いて手を止めてしまうほど

魅力的であってほしかった。

遠くに居ても、ちゃんと見てもらえるようにー。

喧嘩祭りは太鼓と笛の音と共に、わりと唐突に終わりを告げた。

がらんどうになった愛媛の町の片隅で、若い男がひとり、血だらけで倒れている。ボクは仰向けのまま動かない彼にカメラを向けて近づいた。

「あの…大丈夫ですか?」

暫く返事がないので、ボクはその場に座り込んで、彼が目覚めるまで腕でカメラを支えた。頭部にとりつけたはずのGoProはとっくに頭からはずれてどこに行ったか分からない。想定内の構成など全く通用しない狂乱がここに存在した。彼が目覚めたら何を聞き出そうか考えながら、ボクも民家の塀にもたれながら、少しだけ長い間、瞳を閉じていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「おっかねぇなぁ」

帰りのバスの中、カメラマンが撮れた素材を確認しながら言った。モニターに映し出されていたのは、色付きの法被を着ていた頭(かしら)同士の殴り合いのシーンだった。

「そんなに怖いシーンが撮れたんですか?」

「うーんと、なんて言うか」

ボクは身を乗り出して素材を確認しようとする。

「違うくてさ、ここに映り込んでいるキミが怖いんだよ」

「え?」

「この状況で、キミだけ笑ってるんだよ」

上司からは2日で終わらせろと言われたが、このVTRの編集には4日もかかってしまった。今回ほど手ブレの激しい素材は過去になかったので、現場の激しさが伝わりつつも、視聴者が酔ってしまわないシーンを厳選するのに膨大な時間を使ってしまった。

日比谷線に揺られて恵比寿駅へ向かう。4日間ロクに寝ていないから、立っているだけで精一杯だ。転職エージェントの車内広告は相変わらず絶妙な高さに貼られてあり、ボクの視界にチラチラと入る。

制作会社の事務所には相変わらずアイコスの煙が充満していたけれど、そんなことは全く気にならなかった。今日のこのプレビューの機会こそが、制作マンとしてのボクの今後に大きく関わる一打席なのだ。PCをモニターに淡々と接続するボクの姿を見て、彼はニヤニヤと笑っていた。

「いいもん、撮れたのかよ」

「やれることはやりました」

「そういう顔してるな」

「そうですか?」

「早速、見せてみろよ」

「見る前に一言いいですか」

「言い訳なら聞かねぇぞ」

「来月、一日だけ、お休みをいただきたいのですが」

「このVTRが面白かったら、考えてやるよ」

「ありがとうございます」

ツチノコやネッシーやUFOなどといった未確認生命体なるものを見た、という人の言葉をボクは信じない。だけどこの日、自分のVTRで初めて上司が笑うのを見た。それはボクにとって、どんな未確認生命体を見つけるよりも衝撃的な出来事として心に刻まれた。VTRを見終えると彼は、まだまだ課題は山積みだけどなとボヤきつつ、最後のシーンで停めてボクに言った。

「特に最後のこいつの台詞が良い。常軌を逸した祭りだとよく伝わった」

祭りの後、がらんどうの町で、仰向けに倒れる彼を撮ったインタビューだった。

ポケットのスマホが震える。

「VTRの評判、どうだった?」

「後で話すね。レモンサワー買っていくよ」

新大久保のミニストップでレモン味の缶チューハイを買い、彼女のアパートに到着した。錆びた扉の奥からクリームシチューの匂いがする。彼女が作ると、クリームシチューもちょっと味が濃いのかもしれない。思うように腕が上がらず、肩をこすりつけるようにドアの呼び鈴を押した。ギィィという音を立てて扉が開く。

「おかえり〜」

「お邪魔します」

「ただいまって言ってよ」

「お酒、買ってきた」

「…!」

ボクを出迎えた彼女が笑顔だったのも束の間、ボクの顔を見るなり硬直する。あの日、マジマジと見つめて注意された涙の粒が、見て見ぬふりできないほど勢いよく溢れ、ボタボタと音を立てて地面に落ちていた。

「出会った頃のキミに戻ってよ、バカ」

「だけど今日、アイツに初めて褒めてもらえた」

「それが、バカだって言ってるのよ」

あの日、両チームの頭(かしら)に接近しすぎたボクは彼らの殴り合いに巻き込まれていた。アドレナリンが出ていたおかげでその時は全く痛みを感じなかったけれど、しっかりと右足と左肋骨を骨折していた。

「なんでそんなになるまで…」

「カメラで両手が塞がってなきゃ、やり返せたんだけど…」

「そんなこと言ってるんじゃない!」

松葉杖が邪魔でうまく彼女に近づけなかった。彼女は目に涙を浮かべながら労災がおりるはずだから申請しなきゃダメだと騒いだけれど、いつどこで誰から被害を被ったかを明記しなければならない労災保険申請の仕組み上、不特定多数の参加者がいる喧嘩祭りで起きた今回の怪我は適用外となるらしい。下手に事を荒立てて次のロケが制限されるくらいなら、怪我の件については自己責任ということでこれ以上ネバらない方がいいし、そもそもボクは福利厚生がほしくてこの会社で働いているわけではない。

「痛いでしょ?」

「痛いけど、殴られるより殴る手の方が痛いんだってさ」

「・・・・・・。」

「クリームシチュー、美味しそう」

ボクは話題を逸らしながら入室した。慣れない松葉杖で脇下が擦れて痛いし、背負ったリュックをなるべく早く下ろしたかった。

「ねぇキミ、後悔したくないから、無理を承知で言わせて」

「うん、何?」

なんとなく察しはついていた。

「あのね、もう番組作るの、やめた方がいいと思う」

編集が終わったばかりのVTRを彼女に見せたかったけど、きっとこの映像を見ても彼女は喜ばない。ボクは背中のバッグ下ろすのを辞めた。

「仕方ないだろ、ボクはディレクターなんだから」

狂ったものや逸したものを、撮って撮って撮りまくる。こうして恐怖や刺激にどんどん耐性がついてしまうボクは、誰かの目に、どこか違う星の未確認生命体のように映ってしまうのだろうか。

「ごめん…帰って」

「分かったよ」

新宿と新大久保の丁度中間地点。夜空には薄い雲がまばらに広がっており、月がボヤけていた。苗字を知らない人に電話して、アプリで呼んだ割高のタクシーに乗り込む。PC入りの重たいカバンを枕にして、タクシーの後部座席でドロのように眠った。

苗字も知らないその人は、右手でリンツのチョコレートを口に運び、左手ではたまに友人にLINEを打ちながらそのPC画面を眺めていた。所々で強いシーンが流れる度に、すご、ヤバいね、などと言ってその手を止めて、液晶を覗き込む。

それは本来ディレクターであるボクを勇気づけるはずの光景だった。

だけど、誰かを泣くほど心配させてまで撮った映像が、取るに足らない誰かにインスタントに消費される現実を突きつけられただけだった。

ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー

「こんなに大変な時期に休んでんじゃねぇぞ!」

ブチギレる上司に、1時間だけですからと返信を送り、ボクは浜松町にある竹芝フェリーターミナルへ向かった。喧嘩祭りのVTRが面白ければもらえる約束だった休日は、しれっと1時間休憩へと大幅にグレードダウンされいた。

彼女からの連絡が途絶えてしばらく経つ。それでも、彼女と交わした"約束"が消えたわけではない。もうすぐ怒涛の秋が終わると、肌寒くも澄んだ空気が告げている。

竹芝フェリーターミナルにはチケット売り場と待合スペースがあり、そこに船を待つ人々が密集していた。おそらくその内のほとんどが観光客。何割かの人間が、海の向こうに暮らす現地の島民。そして彼らの見送りに付き添う人たち。待合所のアナウンスが、まもなく船が出発する旨を人々に知らせた。

ターミナルのスタッフは淡々と半券をもぎとり、人々を船内へと促してゆく。まるでディズニーランドにでも入場させるようなノリで、淡々と船客をさばき続けていた。こんなアナログな行程でいとも簡単に人は遠く海の向こうに行けてしまう。

小さなキャリーケースを2つ転がす彼女は、待合スペースで親族や友人に囲まれていた。友人の中には瞳が涙ぐんでいる者もいる。彼女はこちらに気付くと周囲に一言断って、目を伏せながら小走りで駆けつけてきた。出会ってまだ数ヶ月なのに、何度も共に朝が来るのを待った人だった。

「片道26時間かかるんだって」

「そんなに遠いんだ」

「キミが提案したことじゃん」

「普通、あんなの真に受けないでしょう」

「私が普通の人のままだったらね」

「え?どういうこと?」

彼女は今日から、空港も無い人口わずか500人の離島・母島で暮らす。そこは、ブラジルへ行くよりも時間のかかる場所だった。彼女は、いつしかボクがたった数秒で導き出した言葉を真剣に聞いていた。それはアドバイスと呼ぶにはあまりに烏滸がましい、その場凌ぎの提言だったような気がする。

「きっとさ、」

「うん」

「キミの"病気"が移っちゃったんだ」

彼女は生涯で最も楽しかったと語った母島で、保育士になる。

彼女もまた、長居すべきではない場所を離れる。それだけのことだ。

「ねぇ、キミ」

「はい」

「本当に、お元気で」

彼女はちっぽけなキャリーケース2つ分の荷物で海を渡り、何年かかるかも分からない旅に出る。もしかしたらもう戻らないのかもしれない。それはきっと殴り合いの渦の中へ勢いまかせに飛び込むよりも、よほど勇気のいる決断だったはずだ。

「あ、やっぱり、一生後悔しないように、最後にダメ元で言わせてね」

「え?」

「ねぇキミ、」

「はい」

「一緒にここを抜け出さない?」

いつか彼女のように希望に満ちた表情で人生の舵を切れる日がくるだろうか。思い返せばボクは苦痛に耐えることでしか人生を切り拓いたことがない。

「そう出来たらいいのだけど、」

「そうだよね。ありがとう。」

彼女は突然ボクの胸に顔を埋め、火蓋を切ったようにわんわんと泣いた。

ちょっとばかり映像作りが上達しても、笑顔の作り方は今でも分からない。

「私は、キミにとって何だったかな?」

「やっぱり…いきなり泣く人。かな。」

「そっか。それを聞けてよかった。」

彼女は、淡々と流れるアナウンスと、見送りの声をかき消す汽笛と、何てことのないただの秋風にさらわれて海の向こうへと消えていった。

ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー

「今日、怪我人とか出そうっスよね…」

岡山県の赤穂線を走る電車に揺られながら、隣のAD(アシスタント)がうなだれていた。フェリー乗り場で彼女を見送った日から3年が経った。ボクは今も彼女が最後に言った「それを聞けてよかった」の意味を探すように、全国津津浦浦でカメラを回している。

何気なくFacebookを開くと、ふいに、息をのむほど美しい1人の女性の写真が視界を過った。

「ご報告があります」

夕日で真っ赤に染まるオセアニアの海を背に、フラの衣装を身を纏うその人はこちらへ笑いかける。定型的な挨拶で始まる投稿文には、キャリーケース二個には収まり切らないほどの大きな幸せが綴られていた。どうか幸せになってくれたらと、心から思った。

「喧嘩祭りにもいくつかパターンあってね、この場合は…」

今日は男たちがご利益のある"神木"を奪い合う壮絶な祭りが催される。ボクはカメラマンに求めるアングルや段取りの説明をすべく、リュックからPCを取り出して、ある参考動画を流す。カメラマンとADは液晶画面を食い入るように覗き込んでいた。

「そういえばセンパイって、いつからディレクターやってたんスか?」

「うーん、厳密には…」

"次は、西大寺駅、西大寺駅ー。"

もうすぐ目的の駅に着く。ボクはPCの液晶画面を指差す。

「多分、この日から。」

それはちょっとした"闘病生活"とも呼ぶべき日々だったのかもしれない。想定し切れない経験に身を置く度に、大なり小なりケガをしながら適応し続けてきた。脚は速くならなかったし、今更勉強が出来るようにもならなかったけれど、コンクリートの部屋から、或いは、アイコスの煙の中から抜け出そうともがく中で、手に入れられた変化もあった。誰かさんはそんな変化を、望まなかったかもしれないけれど。

「特にこの最後のシーン、ヤバイっすね…」

そう言って終始映像にかじりついている彼も、きっとこれから、彼を支える沢山の人たちに出会うだろう。というか、そういう人がいないとこんな仕事はまともに続けられない。

彼の目の前のPC画面には、血だらけの姿で仰向けに倒れる若い男が映し出されていた。低い位置で構えられたヨレヨレのカメラが、かろうじて被写体を捕らえていた。

「あの…大丈夫ですか?」

カメラを持つ男の息が上がっている。若い衆はこちらに視線をよこすと、その目に映った想定外の事態に、慌てて四つ這いで駆け寄ってきた。

それは、罵倒をすることしか知らないと思われた上司が、初めて指差して褒め称えたシーンであり、きっと誰かさんには見せなくて正解のシーンだった。

「お前さんこそ、大丈夫か!?」

その16:9には、自分よりも遥かに出血量の多い撮影クルーに愕然とし、絶叫する若い衆の姿がおさめられていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?