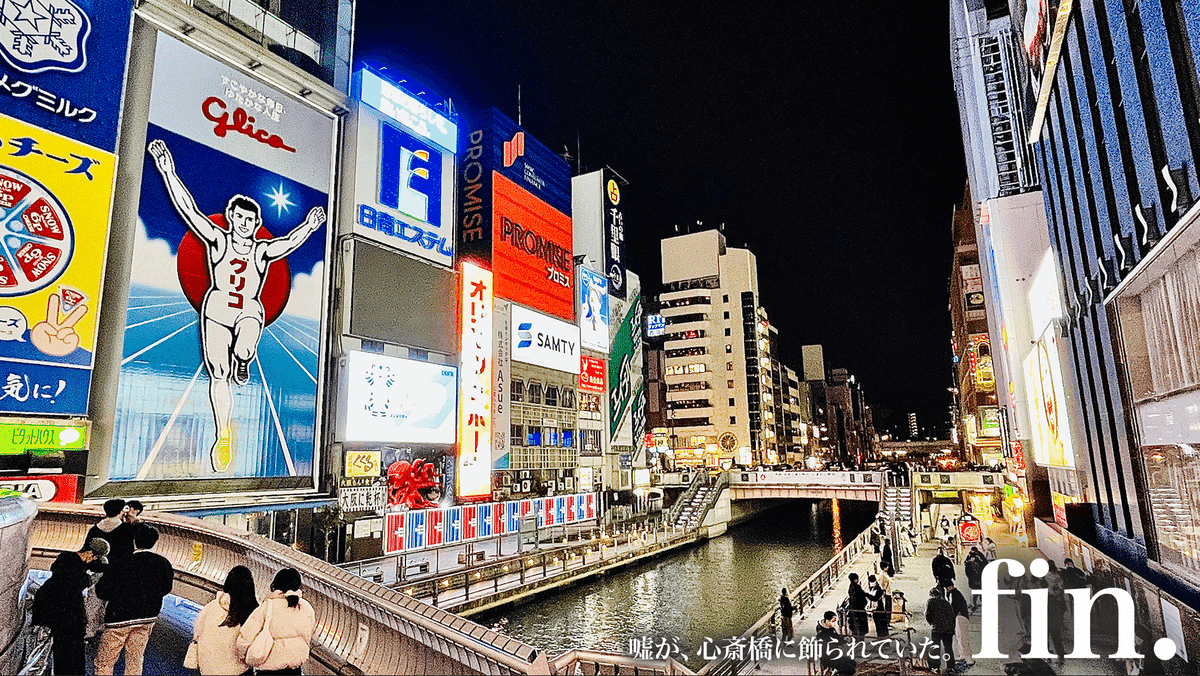

嘘が、心斎橋に飾られていた。

休日を苦痛に感じてしまうのには、ワケがある。

テレビ制作に携わる人間の仕事とプライベートの境界は曖昧だ。香ばしい新作Webマンガを見つければオフィスで堂々と読んだりするし、反対に、友人と過ごしていても放送ギリギリに修正の指示が出たら彼らを置き去りにして編集所へ戻ったりする。

ボクたちに約束された休日はないから、突然上司から休日をもらっても特段やりたいことが思い浮かばず、ボクはそんな自分に落胆するのだ。ちなみになぜ休日が急に決まるかと言うと、上司が「部下を管理している」と役員にアピールする為に、年間で休ませなければならない最低日数が設けられたからだ。

今日も出社した途端に突然部長から休日を言い渡され、結局、高円寺の安い居酒屋でひとり、新企画のブレストに勤しんでいる。結局やることがない。だけど何かが前に進んでいる実感がほしい。やっぱり、休日は苦痛だ。

ギャラクシー賞を獲れば少しくらい自信がつくかと思ったが、結局「ギャラクシー賞を獲っても根本的には自信のない自分」が浮き彫りになるだけだった。何も成し遂げないまま終わる1日が怖い。その感情だけは"あの日"からずっと変わらない。

下積み生活という名の地獄に一筋の光が射した"あの日"のことを思い出す。

「お待たせしました、串の5種盛り合わせです」

何の気なく注文した串カツがやってきた。褐色の衣に包まれた串カツはどれも似たような見た目をしているけれど、忙しそうな店員に1本ずつ具材を解説してもらうのも申し訳なく、ボクは軽く会釈して彼をリリースした。

数年前の"あの日"も大阪で串カツを食べた。

「私、間違えてみたいんです。」

突然フラッシュバックするその声は、時折ボクに降りてきて、今でも小さな勇気をくれる。

その声の主は今や、日本人のおよそ半数が知っている国民的人物だ。本人曰く、あの日ボクが偶然大阪にいなければその人物はこの世に生まれなかった。らしい。

彼女と出会った日、ボクは仕事で重大な嘘をついた。

ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー

「この泉質、他の温泉と何が違うんだ!?」

入社3年目の4月、旅番組に配属されたボクはロケ候補地資料を作成しては先輩の怒号を浴びていた。ロケ場所が確定するにはディレクターのGOサインが必要となる。その為にボク含むアシスタントらが全国津々浦々の旅館へ這いずり回り、資料を作り続ける。

全国を巡る旅番組に配属されたボクのことを、同僚たちは羨ましがった。しかし旅館1000本ノックのような日々は「慢性的な地獄」に他ならない。

隙さえあれば旅館に電話してアポの取り付け。下見が決まったらロケハンスケジュールの作成。電車や新幹線で実際に現地に赴き、チェックインとチェックアウトの間のお客がいない時間を縫って、女将や支配人に館内を案内してもらう。外観・内観・料理・温泉の撮影と担当者への聞き込みを済ませたらすぐに撤収して、次のロケ候補地へ移動する。1日に3-4件旅館をハシゴすることもあるので常に時間はタイトだった。

ロケハンは原則1日にまとめるのがルールだった。シビアすぎる田舎の電車ダイヤをなんとか攻略して、日帰りの東京行き新幹線に飛び乗る。新幹線のガタガタ揺れるテーブルでロケハン資料をまとめていると、先輩からLINEが届いていた。

「面白くなりそうだった?」

「いい感じです!」

本当に素晴らしい旅館であったかどうかと、その魅力を上司につたえられるかどうかは、全く無関係なことだ。

「オマエの感想は聞いてないから」

「すみません」

ボクの機械的な謝罪で先輩とのやりとりが終わるのはよくあることだ。とりあえず先輩の気持ちが納まったようなので資料の作成に戻る。会社に戻ったら今日の資料をもとに先輩にプレゼンを行わなければならない。一向に取材先が決まらなければ「ロケハンの仕方が悪い」と因縁をつけられ昇進が遠のくので、ボク含むADたちは皆この関門を乗り越えるべく必死だった。

山や、川や、海や、桜や、全国の絶景100選に選ばれるような美しい景色は、時間に追われるボクを感動させることなど無く、ただの"素材候補"としてボクの視界から過ぎ去り続けた。

そんな生活を送る中、ボクは深刻な壁にぶち当たっていた。

箱根温泉も、鬼怒川温泉も、不死鳥温泉という大袈裟な名前の温泉も、入浴した時に思い浮かべる感想は「あったけぇ〜」とか「きもちいい〜」とか、そういう感覚的なものだった。わざわざ地方へ出向いて飯や温泉や景色を堪能するも、正直、大きな違いを感じられなかった。しかしロケハン資料に「あったけぇ〜温泉でした」と書くわけにはいかない。

「あの新人、またロケ決めたってよ」

「アイツ今月もう2本目?」

「喋り上手いもんなぁ」

喫煙スペースで、プレゼンに敗れたADが集まって新人の噂話をしていた。

資料作り一つ取っても、要領の良いADは他に沢山いた。旅館のHPなどに掲載されている宣伝文句からの引用だろうけど、「実際にお湯に浸かったら、肌荒れが解消されました」とか「リウマチが楽になりました」とか「冷え性への効果が期待できました」とか躊躇うことなく話せる人を、ある意味尊敬する。「この資料、まだ弱いな」と圧をかけられた20代前半の後輩ADが「五十肩にも効いた」と加筆していた時は流石に引いてしまった。

だけどそういう”優秀な資料"を作ろうとする時、自分の心が「それだけは勘弁を…」と、か細く悲鳴を上げるのを感じる。現場の表札に記載された「効能」のそのままテキストに書き起こした上で「…と看板に書いてありました」と書くような、歯切れの悪い資料で今日もプレゼンを乗り切る。

「ロケ本番を楽しみにしてます。スタッフのシフトも確保済みです。」

急なロケハンに手厚く対応してくれた旅館の支配人から、無邪気なメールが届いていた。ロケをやるかどうかの正式決定はディレクターが決めるのでOAは約束できないと伝えていたが、このような早とちりをしてしまう担当者は時折いた。カメラと三脚よりも重い期待を東京に持ち帰りながら、決して特別ではない場所を特別たらしめようと、あの手この手で考えてみる。

開いたメールのすぐ下に、もう一通のメールが届いていた。就職活動の頃に世話になった、今年50歳になる恩師からだった。まだ彼に胸を張って報告できる事が1つも無いので、そのメールを開くこともできなかった。

ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー

数日後、世間はGW真っ只中となった。しかし、カレンダーの赤色には関係なく、毎週のようにレギュラー番組の放送は迫ってくる。

その年のゴールデンウィーク、兵庫県の有馬温泉で、ボクは初めて宿の女将から怒号を浴びた。甲高い声で捲し立てられて詳細は頭に入っていないが、要約すると「この繁忙期だというのに、下見にこんなに時間がかかるなんて思わなかった。もう取材などしてもらわなくて結構」という内容だった。

広報の担当者からは「女将の虫の居所が悪くてすみません」と深く頭を下げられた。しかしこの旅館でロケを決めないと、ボクは先輩から"1ヵ月間会社の金で旅行し続けたAD"などと最悪なレッテルを貼られてしまう。ボクはしばらく食い下がったが、ヒステリック・スイッチが入った女将を止めることは誰にもできないようで、その場を後にする他なかった。

取り急ぎ、取材先が1つダメになったことを先輩に連絡する。

「ふざけるな。会社の金でバカンスしてる訳じゃねぇんだぞ。」

ボクの予想は概ね当たっていた。

「お前のアプローチの仕方に問題があるんだろ。次のOAのネタ、まだ何も決まってないけどどうすんの?」

「すみません」

ボクは弁解するのを諦めて早々にスマホを閉じた。繁忙期のGW、同エリアでロケハンOKの宿は今日女将のヒステリックを食らったあの宿だけだった。力無く高速バスに乗ってとりあえず新大阪駅へ向かう。窓に映る有馬温泉の自然豊かな景色は、見る見る俗世の世界へと移ろい、やがて梅田の派手なネオンを映し出した。

(次のOAのネタ、まだ何も決まってないのか…)

先週提出したロケハン先がしれっとボツになっていた。撮影が入ると期待していた宿の支配人にロケを見送ることになった旨のメールを丁重に送った。

このまま会社に帰ることはできない。でもロケハンを続けることもできない。正解が見えない。このままでは自分の心が壊れると本能的に察知して、ボクはスマホを開いて検索エンジンを起動した。

繁忙期の中、かろうじて心斎橋に空室のあるホテルを1件見つけた。御堂筋線で心斎橋駅へ移動してホテルにチェックインすると、シングルルームに担いでいた機材と荷物を下ろし、服のままベッドに倒れ込む。シーツが硬い。

ボクはこの日、ロケハンの日帰りルールを始めて無視した。

夜の8時過ぎ、まだ何も食べていなかったことに気づき、コンビニを目指す。グリコの看板がよく見える戎橋でYouTuberと呼ばれる新人類が街でインタビューをしていた。「彼氏からのメールをわざと未読スルーしたことはありますか?」というフリップに正の字を書いてもらうシンプルな調査を行なっているようだった。

"未読スルー"という言葉を見て、恩師からメッセージが届いていたのを思い出した。慌てて内容をチェックすると、彼のメッセージには、ボクの仕事を気にかける言葉と、1つのリクエストが記されていた。

「私の往年のクライアントの娘さんが、この春より就職活動を始めたようです。娘さんはまだ自己分析の段階で躓いているそうなので、是非貴殿にお話の場を設けていただけないかと考えまして。」

彼には恩義があるので力になりたいが、日々地方を這いずり回るボクには「東京でお茶をする」という予定を組むことすらそこそこハードルが高い。

忙しさを理由に断ろうと、スマホに親指を滑らせる。しかし、彼のメッセージを更に下にスクロールすると、続きがあった。

「その娘さんは現在、大阪市内の大学にて勉学に励んでいます。もしも大阪に立ち寄ることがあれば、検討してあげてください。」

文末にはその学生の連絡先が書かれていた。当日予定が合うはずもないが、彼への顔もあるので挨拶のメールだけ送っておく。

とりあえず通りがかりの居酒屋に入り、とりあえずでハイボールを頼む。ボクは今ここにいるはずではない。数時間後には先輩にプレゼンをしているはずだった。心が体から出ていったみたいだ。そう感じたのも束の間、スマホが震えて心がヒュンっと体に戻る。

スマホには案の定、ロケハンの進捗報告を求める先輩からのメールが届いていた。そして、前回下見した宿の支配人からも「撮影に来て頂けるように頑張ったのに…」とロケ見送りを嘆くメールが届く。とにかくスマホが鳴り止まない。でももう今日はHP残り0だ。彼らの怒りや悲しみには、明日の自分が対応してくれるはずだ。

「当店イチオシ!」と書かれた串カツを頼むと、またスマホ画面に通知が表示された。もう電源を切ろう腹をくくりスマホを手に取ると、その画面には例の大学生からの返信が映し出されていた。

「心斎橋でお過ごしなんですね。今、心斎橋まで10分の距離におりますので、ご都合のよろしいタイミングでお話を伺えないでしょうか。」

予定が合ってしまった。もう今夜は特段やることもない。ロケハンの日帰りルールをやぶってみたくせに、それに対して納得のいく言い訳を準備していない。

「下っ端ですし、そんなに期待しないでくださいね」そう学生に返信すると、ボクは嘘を1つ墓場まで持って行くと決め、ハイボールを一気に流し込んだ。

「ボクはこの日の夜、有馬温泉エリアにある他の旅館を手当たり次第に巡り、交渉し続けていた。だからスマホの連絡にも気づかなかったし終電も逃してしまった。その後は寝落ちしてしまい朝まで連絡がつかなかった。」

そんなエピソードをでっちあげて、明日ボクは東京に帰る。会社に対して初めて行う、ささやかな反抗だったのかもしれない。

ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー

「お仕事終わりの貴重なお休み時間やのに、ありがとうございます」

勢いで注文しすぎた串カツがどっさり届くと同時に、彼女はやってきた。21歳になったばかりにしては彼女はやけに大人びており、颯爽とレモンサワーを頼むと、10本は盛られた串カツの皿を指してこちらに微笑んだ。

「すごいです、めっちゃ食べるんですね。」

「えぇ…はい。」

「オトコー!って感じですね。」

「勢いで頼みすぎてしまって…今届いたばかりなので、食べますか?」

「え?」

「無理にとは言いませんが」

「それでは、お言葉に甘えて…」

すらっと細い右腕が伸びて、どれも似たような褐色をした串カツの中から串を1本掴んだ。

「…ほな、牛ヒレからいただきますね。」

「え?」

そのまま手元のソースにつけてくるりと1回転させると、慣れた動作でそれを口へ運ぶ。彼女が予言した通り、衣の中は牛ヒレだった。串カツの具材をどうやって見分けているのか不思議に思い訪ねる。

「そりゃ20年間食べてるものですからねぇ!長年の勘ってやつです」

彼女は初対面の大人に明るく振る舞い話すことが出来る人だった。この様子ならどの企業の面接でも大人ウケしそうだし、就職してからも職場の先輩とうまくコミュニケーションを取れるだろうし、要領良く立ち回るのも上手そうだ。彼女の就職活動に関して、ボクから何か無理にアドバイスを捻り出したりしなくても、きっと彼女は大丈夫だろうと思った。

「すごいなぁ」

つい本音が漏れて、ハッとした。彼女は目の前でポカンとした表情を見せている。

「串カツを当てられるのが、ですか?」

「違うよ。いやそれも凄いけどさ」

神様がいるなら、なぜ同じ人間種にこうも大きな世渡り力の差をつけたのか問いたい。彼女はまだ大学生だけど、社会は彼女のような人をこそ待っている。油断するとみっともない顔になってしまいそうなので、天井のライトを見つめたり、ビールを流し込んで「あー」と言ってみたりして何とか誤魔化した。

彼女はやってきたレモンサワーのジョッキを両手で添えてボクのハイボールにコツンと当てたら、お疲れ様ですと言って良い飲みっぷりを見せた。ボクも飲まなければやっていられず、具材の分からない串カツをギャンブル感覚で楽しみながらハイボールをどんどん飲んだ。思っていた中身と違っても、あたかもそれと知っていたかのような顔で食べてみる。彼女はそれすらも見透かすような顔で微笑んでいた。ボクから本題を切り出してみる。

「キミは全然大丈夫そうだ。」

「え、何がですか?」

「就活の相談に乗ってほしいと先生から頼まれていたから。」

「あ、就活。そうですね…」

彼女はもう一度レモンサワーを大きく一口飲むと観念したようにうなだれて口を開いた。

「自分が何をしたいか、分からへんのですよ…」

ボクは相槌を打ちながらハイボールを動作に入って見せて、彼女の言葉の続きを促す。

「とりあえずで用意した自己PRとか志望動機とか企画とか、そういうのはあるんですね。」

「…"とりあえずで"用意って?」

「企業からしたらこんなん言うてほしいんやろうなって想像して準備した文章です。一回、口頭でお話してみるのでご意見いただいても良いですか?」

「うん」

「まずは、商社バージョンです。」

「バージョン…?」

それは非の打ちどころがない完璧なプレゼンテーションだった。商社を志望するロジックがきちんと成立しているし、学生時代に打ち込んだ活動の実体験に基づくエピソードがわざとらしくなく上手に散りばめられている。組織内で発揮できる自分の長所が説得力を持ってアピールされていた。

「すごいね…」

「次は、地銀バージョンです。」

「あ、あぁ。」

彼女は商社バージョン同様に、地方銀行バージョンと素材メーカーバージョンのそれを饒舌に繰り返してから、ふぅと一息ついた。一般的に学生の採用試験におけるプレゼンは、自分都合の夢を無邪気に語るウェイトが大きすぎたり、自分の話を聞いてもらえて当然というスタンスで話をしてしまうものが多い。しかし、彼女の話には社会にもまれる大人の興味を惹きつける工夫がしっかり施されていた。ほどよい関西弁なまりの話し方も耳に心地よい。ボクは他業界について細かい事は分からないが、ここまで芯を食ったプレゼンをできる学生はなかなか居ないと思う。

「どう思いました?」

「器用だなと…」

「それ、褒めてませんよね?」

「いやいや、褒めてるよ」

「たぶん気持ちが乗ってへんから、こんなにペラペラ話せるんですよ」

「え?」

「例えば、誰かが真剣に悩んでいる時、周りの人が客観的な視点をもってアドバイスするとそれって大体正しいじゃないですか。」

「うん」

「あれって多分、他人のことがある程度どうでもいいからなんですよね」

「なるほど」

「どうでもいいから、正しいこと言えるんですよ。私自身のことなのに、他人事みたいなんです。」

「うーん」

「私、間違えてみたいんです」

「は?」

「貴方は、なんでそんなにしんどい想いをしてまで映像のお仕事を続けているんですか?」

「こんなにしんどくなるはずじゃなかったんだけどね」

「私も、そうなっちゃうくらい夢中なものを探したいなって。」

真ん中に余った最後の串カツを彼女に譲ると、また彼女は「お言葉に甘えて」と言って右腕を伸ばした。下手に遠慮して見せるよりも、すんなりと食べてしまう方が大人が喜ぶと知っているかのようだった。

ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー

お会計を済ませて串カツ店を出ると、ネオン街が目の前に広がっていた。心斎橋の夜は長い。夜9時を回ってもまだ、心斎橋の戎橋は若い男女やサラリーマンやナンパ師や黒服のキャッチらでごった返していた。

心にひっかかるささくれを流し込むように酒を呑んだ夜。ボクは酔ったノリに任せて彼女にスマホを手渡し、グリコの看板の前で観光客がよくやるように同じポーズをとった。彼女は何か言いたげな表情だったが、声にならない言葉を飲みこむようにスマホのシャッターを切る。

「…はい、撮れた!貴方っぽくてええ写真」

「ブレてるじゃん」

「そこ?」

「夜のネオン街で撮影する時は、ここの露光をこうして…」

「わぁ、プロって感じや〜」

「感じじゃないよ、一応これでご飯食べてる。」

写真には、全ての肩の荷が降りたかのように両腕を高く上げて片足で立つボクが写っていた。誰も知り合いがいない心斎橋の雑踏がやけに心地良い。

この戎橋の下を、名前の知らない川が流れていて、そこには定期的に満席の屋形船が通り過ぎていた。

屋形船で宴会をする彼らにも苦手な上司が居たり、資料を見せる度に罵倒されたり、要領ばかり良い後輩に先を越されたり、墓場まで持っていく嘘の1つや2つ抱えながら働いているのだろうか。そういえば、人間が抱く嫉妬心の正体は「本当は自分もそうなりたい」と願う気持ちなのだと、どこかの心理学者が言っていた。

「なぁなぁ、もう少しだけお時間あったりしますか?…そんなん無いか。」

敬語にナチュラルにタメ語が混ざるのは、関西弁特有の現象かもしれない。

「えっと、あるで」

「ハハ、言葉うつってるやん。ほなもう一件付き合ってください。」

油断すると彼女のペースにハマってしまいそうだ。ボクはブンブンと首を横に降り、飲みかけのミネラルウォーターのペットボトルを取り出したがそれも彼女に取り上げられてしまった。

「あんな…私のオカン、そこで働いてるんです。」

「え?」

彼女が指差した先には「宗右衛門町通り」看板近くの雑居ビルがあった。

「あそこで飲み直しません?」

先輩からの電話着信でスマホが震えている。ボクはそれに気づかないフリをして、こっちこっち、と手招きをする彼女に言われるまま歩き出す。

コンクリートビルは少し埃っぽく、おそらく築40年ほどは経っている老舗のビルだった。やけにフローラルな香水の染みついたエレベーターがガコガコと揺れる。4階でドアが開くと分厚い木目調の扉が目に飛び込んだ。そこには「Snack April Fool -会員制-」というお手製の表札が張り付いていた。

「どうぞ入って!」

彼女が重そうな扉をグイッと引くと、紫色を基調にした10畳くらいの空間が広がっていた。コの字型でカウンター席が12席ほどあり、40代くらいのサラリーマン、50代くらいのスカジャンを着たおじさん、70代くらいのハンチング帽が似合うお爺さんの計3名が各々で酒を嗜んでいた。

カウンターの中のタイトな服を着たママがこちらに気づき、マロンブラウンの長髪をかき上げて彼女に声をかけた。

「何?アンタ、手伝いにきてくれたん?」

「ちゃうわ、今日はお客としてや。こちらは、色々就活の相談に乗って下さったお方やねん。めっちゃサービスしたってな。」

「ほんま、ウチの子が就職やなんて冗談もええところですよね。さぁお兄さん、お掛けになってくださいね。どうせ娘が失礼したでしょう?」

「いや、そんなことは…」

その場に居た男性客全員と一斉に目が合った。常連のおじさんたちで盛り上がる店でよそ者のボクはあまり歓迎されていないと察した。連れてきてくれた彼女のメンツもあるので、ボクはママに注文をして、とりあえず1杯いただくことにした。おしぼりをくれるママに、娘は慣れた様子で「ヘンドリックス頂戴、いつもの飲み方で」と注文した。聞いたことない名前のお酒に少し戸惑う。

「ヘンドリックスって何?」

「ジンの一種やね。トニックで割るとサッパリしてて美味しいんです」

「そうなんだ」

「東京にも普通にヘンドリックスはあるはずやけどなぁ…」

スナックのママのもとで育つ彼女は、ボクの知らないフツウを沢山知っている。ボクにも"他の人から見たらフシギなフツウ"がいくつかあるのかもしれないけれど、それを自分で認識するのは難しい。人間は生まれてから死ぬまで、一度たりとも自分の顔をその肉眼で直視することはできない。

「ちょっとアンタ、」

ママがハイボールとヘンドリックスを持ってやってきた。

「お世話になった方やねんから、もっと丁寧な言葉を使い!」

「いえ、いいんです。慣れてますし。」

「え、慣れてるんですか?」

母娘が一斉にボクの顔を見る。

「えっと…下に弟と妹がいますので。」

「あ〜!長男さんなんですね」

嘘ではなく違和感もないギリギリの返答で乗り切った。ハイボールは二件目で飲むには気合いを入れなければならないアルコールの濃さで作られていた。

「お兄さん、このまま娘もらってやってくれません?」

「あほ、オカン!何言うてんねん、失礼やんか」

口に含んでいたハイボールがちょっと出た。

「すみません、オカンの冗談です、無視したってください」

「映像の仕事かぁ、お兄さんガッツあるんやなぁ。それだけで男としてはハナマルなんやで!」

「ちょっとオカン、酔ってる? もうやめて。」

「誰かさんみたいに尻尾巻いて逃げる男は一番アカンから。アンタ、どうせどこにも就職できへんから今のうちからお兄さんにツバつけときや。…ってちゃうか!ハハハ!」

「もうええから、あっち行って」

彼女はと母親を男性客の席の方へ追い返し、ヘンドリックスをグイと飲み干した。そして「オカンが来たらややこしいから」と、カウンターの中からヘンドリックスと氷のセットを調達して席に戻ってきた。

「どこも就職できへんかったら、ここ手伝ってくれって言われてるんです」

彼女は自ら、慣れた手つきでお酒を作り出す。

ママがリモコンをいじると、カラオケモニターは選曲画面から関西ローカルのテレビ番組に切り替わった。音声は出ていないが、「達人ワザは一発で出るのか!?」と分かりやすいテロップが飛び込んできたので、番組の主旨は大まかに理解できた。ママを囲む男性客同士での会話が始まる。

「なんか凄そうなことやってるで」

「ホンマやなぁ」

「なんやこれ」

寿司職人が寿司を握り続け、ハカリの上の大皿にどんどん寿司を乗せていく。寿司職人は秤の目盛りを見ずに、寿司の重さがちょうど10kgになったところで作業ピッタリ止めてみせる。そんな職人芸を披露する企画だっだ。男性客3名ともテレビ画面に釘つけになっている。ボクは嫌な予感がした。

そのVTRでは、寿司職人が数貫握るシーンを見せた後はしばらく早回しの映像が続いた。重さを測る計測器はカメラ側に向けられ、職人には見えていない。秤の数値が7kg…8kg…と近付くにつれてスタジオが盛り上がる。スナックのお客たちも「すごいすごい」と呟きながらモニターを見ている。

そして最後の一貫を握る手が迫力のあるUPの映像になり、そのシャリを置くと計測器の表記は10.0kgピッタリを指した。寿司職人が「どんなもんだい」と不自然に言い放つとVTRは終わった。

「ホンマに10.0kg丁度やないか!?」

「めっちゃ正確やん!」

「きっと頭ん中で計算しながら握っとんねん!なぁ、ママ!?」

盛り上がるお客たちに、ママはタバコに火をつけながら「すごいねー」とボヤいている。隣の彼女はなかなかのスピードでヘンドリックスを飲み続けていたが、その手を止めてこちらに視線を戻した。まるでとるに足らない何かに時間を費やしてしまったかのような後悔の表情で、ボクにしか聞こえないくらいの小さな声で彼女は話した。

「こんな都合よくピッタリ止められる訳ないやんなぁ?」

ボクはギクっとして、彼女に聞き返す。

「なんでそう思ったの?」

彼女はヘンドリックスを継ぎ足しながら答えた。

「勘です。こういうのって、なんか裏があるはず。例えばカメラの手前にスタッフが10.0kgになったところで合図を出してるんちゃうかな?とか思う」

なかなか鋭い考察だった。同じ映像に関わる人間としては返答に困る。

「私には、"どうやったか"までは分からへんけど、」

「うん」

「テレビの前であんな大技に挑戦するはずの寿司職人が緊張してへんかったことは分かったので、」

「…。」

「裏があることだけは確かなんです。」

こういう人を"ストリート・スマート"と呼ぶのだろうか。世の中をほどほどに疑って、人の表情や社会の仕組みにアンテナを張って、小さな違和感を見逃さずに"急所"としてインプットする。だから人の痛みに気づくことが出来る。大人と距離を詰めることが出来る。業界別の志望動機を作らせればどれもほどほどにツボを突くことができる。

「貴方は、どう思う?同じ映像に関わる人として。今のお寿司のやつ。」

「あー、どうだろうね。」

「絶対分かってるやん、教えてくださいよ。誰にも言わんから。」

ボクはハイボールを飲み干してから、そのグラスにヘンドリックスを入れてみた。トニックウォーターで割ると経験したことのない爽やかな香りが漂ってきた。

「…完全に、割ってたね。」

「え?」

彼女はツチノコでも見つけたような瞳でボクの目を見て、身を乗り出す。

「割るって何?お酒の話?ちゃうやんな?」

「えっと、カットを割ってたねって話。」

「どういうことですか?」

「この番組は、彼がインチキしていないことを証明する為にずーっと早回しで見せていた。」

「うんうん」

「でも、最後の一貫というところで、手元のアップになったでしょ?」

「あ、そういえば」

「あそこでカットを割ると、その前後の編集はどうにでもなるんだ。」

「え、そんなん嘘やん!」

「でも確かに、最後の一貫を置いた時に秤はピッタリ10.0kgで止まったし、」

「え?」

「一連の流れでミッションを達成するとは、一言も言っていない」

「つまり…どういうこと?」

「一連の流れでやってのけたことだと"視聴者が勝手に勘違いした"ことになる」

「そんな理屈アリかいな?」

「"余計な部分を全て隠した"だけで、嘘は一言も言っていないんだ」

自分で言って耳が痛い。それが出来ればロケハン資料はもっと評価されているはずだ。彼女はガタリを音を立てて頭を抱える。

「やられたー!」

店内に響く声でそう叫んだ彼女は、なぜか爽快そうな顔で笑っていた。

「でもなんか、凄いことですね」

「え?」

「このテレビに協力した寿司職人さんは皆から"凄い!"と思ってもらえるし、テレビを見ていたオッチャンたちは盛り上がってるし、実は誰も損してへんもんな」

YouTubeなどリアリティさの際立つWebコンテンツが流行り始め、メディアリテラシーのついた国民の中にはテレビのやり方の揚げ足取りに躍起になる者もいた。「よく見たらこれは編集している、これはヤラセだ、これは過剰演出だ…」実際にヤラセに手を染めたコンテンツも紛れ込んでいたかもしれないが、それは先人たちが地上波で大衆に提供した夢であり、非現実であり、エンターテインメントとして確率された1つのジャンルだった。コンプライアンス審査やBPOチェックが厳しくなるまでは、それで成立していた媒体だと言えた。

男性客らが、カウンターの向こう岸からこちらに声をかけてきた。

「お兄ちゃん、テレビ関係の人なんやってなぁ?」

「ママから聞いたで、あの番組、よぉ見とるわ。大阪でも映るねん」

ボクはロケ場所候補を探す下っ端に過ぎない、とは言えなかった。

「ガス欠のトラブルの中、山梨県でたまたま見つかった絶景の露天風呂付き旅館!あの回、よかったなぁ。」

「見てくださり、ありがとうございます」

「別府で偶然お宿の女将さんに遭遇して、そのまま温泉に入った回もあったやんな。あれめっちゃ覚えてる」

「覚えててくださって、嬉しいです。」

あれはボクが作っていますと言ってみたかった。表情が引き攣ってうまく笑えない。ママはボクと目が合うと、まだ22時40分だというのに、突然店じまいを始めた。

「ほら、もう今日は閉めるで〜!みんなおおきにな!」

「え〜、もう終わりかいな〜。」

ママによく躾けられたお客たちはごねながらも荷物をまとめ出す。急いでボクも会計の準備をするとママは首を横に振り「お兄ちゃんはもうちょい居てええから」と右手を出してボクの動きを制した。

「これからも見るで、頑張ってな〜」男性客らはボクにそう言い残し、ゾロゾロと店を後にした。彼らが知る番組のスタッフというだけで、最初に感じたアウェイ感が嘘みたいに消え去った。番組はコンテンツの良し悪し以前に、まずは「届いて、見てもらう」ことが何より大事だ。

ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー

彼女は飲みすぎたらしく、知らぬ間に隣の席のカウンターに突っ伏していた。

締め作業をするママが「堪忍な、今起こすから」と言うので、ボクは「良いんです」と伝えながらその姿を見ていた。その作業がひと段落したタイミングでお酒を勧めてみると、ママはテーブルクロスを畳みながらこちらにやったきた。

「ほな、お言葉に甘えて。」

ママは彼女のボトルに余ったヘンドリックスで自分の飲み物を作り、ボクのグラスに両手でコツンとぶつけた。ママがグラスを置いていたオリジナルコースターには店名の"April Fool"の文字が刻まれている。

「4月1日に開いたお店なんですか?」

「あ、店名でそう思ったんかな」

「はい」

あのお客が出てから、ママはしれっとボクにタメ口になっていた。ママはいびきをかき始めた娘に視線を向けて、眠っているのを改めて確認してから話し始めた。

「もう12年くらい前やったかなぁ」

「はい」

「この子が小学三年生やった時にな、この子のお父ちゃん、つまり私の元旦那やな、…それがな、帰ってこんくなってん」

ヘンドリックスの氷が溶けてカランと音がした。

「帰ってこない…というのはどういう?」

ママはタバコに火をつけながら続けた。

「言葉の通り、ある日突然どっか行った。それが4月1日でな」

「はい」

「その日がエイプリルフールやったこともあってな、なんかの冗談やろ、と思って、ずっと待っててん。」

「はい、娘さんは…」

「ホンマのこと言えるわけないやん。だいぶ長い間、エイプリルフールの嘘やってことで押し通した。でも、この子、勘が良くてな。」

「それ、分かる気がします」

「その翌年のエイプリルフールになって、この子、何て言うたと思う?」

考えてみたけれど想像がつかなかった。

「エイプリルフールに嘘をつく奴は何でも鵜呑みにするアホや。"エイプリルフールは嘘をついてもええ"という言葉自体が嘘である可能性を疑ってへんもん。…とか、なんか難しいこと言い出してん。どう思う?」

「なんとも哲学的というか、メタ的というか。」

「メタテキ?なんやそれ、私にも分かる言語で喋ってや」

「すみません」

彼女の勘の良さと世渡りのセンスは、先天的なものではなかったのかもしれない。

彼女はボクの「恩師のクライアントの娘」。つまり、蒸発したその男性が恩師のクライアントだ。今日ボクは、その元父親の頼みで、彼女の進路相談に乗っていたことになる。

「ちなみに、元旦那様が居なくなった理由というのは…?」

「知らん、女作って逃げよった。多分な」

「娘さんはお父様に会ったりしてるんですかね?」

「さぁ、それは娘が自分で決めることやし、私は気づいても気づかんフリしとる。娘は気づかんフリしとる私に気づいて気づかんフリしとる。なんかややこしい事になっとるけどなぁ。ハハハ!」

ママはしれっと2杯目となるヘンドリックスを作りながら、カウンターに少し身を乗り出して、ボクの目を覗き込むように見つめた。

「キミはええ子やね。でも世渡りは苦手やろ。」

「え?」

ママは「ほれ」と言って、先ほどテレビで見た、シャリを握る達人の動きを真似て見せた。

「テレビの種明かし、娘に話してくれとったな。」

「はい」

「あんなん、聞かれてもテキトーに誤魔化しといたらええねん」

「はぁ」

「手品師がネタ教えてたら商売にならんやろ」

「確かにそうですね」

「平気な顔で嘘をつくとか、誤魔化し誤魔化しやるとか、そういうことをできる人の方が、良い大学を出てる人より大きな成果を上げられることもあるねんで」

ボクの急所を的確に突くママは、やはりサービス業のエキスパートだ。

「でもありがとうなぁ、きっと小細工抜きの本音で、娘と向き合ってくれたんやろ?」

「いや…そうなんですかね」

「私には分かる。この子が誰かを店に連れてきたの、初めてやし。」

「そうだったんですか?」

彼女はかなり慣れた様子でお店に案内してくれたけど、ボクの思い過ごしだったのだろうか。その答えは分からない。この母娘はとりあえずの表現に長けすぎている。

「だからこそ」

「はい」

「キミ、テレビ向いてへんかもね」

「え?」

「キミが変わるか、テレビが変わらない限り、キミが心を病むのは時間の問題やと思う」

「ボクは大丈夫ですよ」

「大丈夫かどうかは、他人が判断することなんやで」

「そうなんですか」

そういえばボクも、さっき居酒屋で「大丈夫」なんて言葉を彼女かけた気がする。本人がどう思っているかとは無関係に。

「娘、よろしくしたってな。」

「いいえ、あ、はい、こちらこそ」

「上の階が住居になってるから、よかったら泊まっていって。元クソ旦那の部屋が今もそのままになってて空いてるねん。」

「でも、すぐそこにビジネスホテルも取ってあるんで…」

「人の好意は気持ちよく受け取るのもテクニックやで。」

ママは壁にかかった時計を見て、ボクたちのお酒も片付けを始めた。

「では、お言葉に甘えて。」

「うん、そうし、そうし!私はこれから付き合いで友達のバーに飲みにいくから、娘の介抱を頼みます〜。」

「今から?大変ですね」

「それはお互い様やろ!ほな、元気でやりや〜!」

「あ、ありがとうございました」

カランコロンと音が響き渡り、ボクと彼女は閉店後の店内に取り残された。カラオケの選曲画面のBGMがうっすらと流れている。それが、やけに勘の鋭い女子大学生のスースーといういびきと、心斎橋の人通りのノイズと混じり合い、どんなロケハン先でも見られなかった異色の景色をより一層ビビッドに彩っていた。

ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー

お酒で千鳥足の彼女に肩を貸しながら、慎重に階段を上る。するとそこには本当に普通の住居が存在していた。彼女の名札がかかるドアを開くと、薄い桃色の部屋がボクらを出迎えた。

無事に彼女をベッドに寝かせ、一息つく。部屋の中にはだいぶ古びたぬいぐるみや人形が並んだままだ。最初に彼女を見た時に感じた大人っぽさとは裏腹な幼い雰囲気が部屋には残っていた。

部屋を出る前にペットボトルの水をテーブルの上の空白に置いた。そこには、幼い頃の彼女の写真が白いプラスチックの額縁に入れて立てかけられていた。今よりも12年若くて妖艶な雰囲気のママと、父親と思われるハンサムな男に挟まれて、少女は満面の笑みで両手でピースをしていた。まさかこの数ヶ月後のエイプリルフールに、この中の1人が突然姿を消す未来など想像がつくわけがない。

「それ、8歳の時のです」

「ごめん、起こしちゃった?」

「大丈夫です、少し前から意識はありました」

「…大変だったんだね。」

「ほどほどに、です。」

ボクはテーブルに置いた水を手に取り彼女に差し出した。彼女はそれを受け取ろうとはせず、「まぁそんなことより座ってよ」と言うように片手を上下にひらひらさせている。

「やっぱり今日はすぐそこのホテルに泊まるよ」

「そうなんですか」

「肝心の進路相談っぽい話があまりできなくて申し訳なかったね」

「とんでもないです、めっちゃ有り難かったです」

随分前にブームが過ぎたキャラクターの置き時計がチッチと音を立てて、二人の沈黙を埋めていた。

「もしかしたら私のやりたいこと、見つかったかもしれません」

「本当?」

「はい、東京で嘘つきのオトンに会ったら『見とけよアホんだらって娘が言ってましたよ』って伝えてほしいです。」

「ボクはお父さんと直接の知り合いちゃうからなぁ…」

また関西弁が少し移ってしまった。それを見た彼女は満足げな表情をしながら体の下のかけ布団をゴソゴソと引っ張り、芋虫のように器用にその中に身を包めた。

「ホンマに行っちゃうんですね?」

「うん。明日の準備がしたくなった。」

「今日は自分のことを話しすぎました。お化粧も取れちゃって最悪。」

ボクは彼女にお礼と別れの挨拶をして、ギィと音がする扉を閉めた。古びれたコンクリートビルを出ると、二匹のネズミが足元を駆け抜けた。心斎橋のネオンはわざとらしいくらい眩しく輝いて、必死に何かを誤魔化そうとしているみたいだった。

ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー

日本最古湯・有馬温泉。

その存在は飛鳥時代から知られ、以来、有馬の湯は高僧をはじめ将軍など多くの人々に愛されたという。特に豊臣秀吉公は何度もこの地を訪れ、その後の有馬の発展に大きな影響を与えたとされる。

泉質は、含鉄・ナトリウム-塩化物強塩高温泉。

神経痛、筋肉痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、 痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進、切り傷、やけど、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病に効能があるとされる。

「そうそう、こういうのが欲しいんだよ!」

「ありがとうございます。」

「なんだよオマエ、最初からこういうの持ってこいよ!」

「はい、遅くなりすみません。」

ボクは先輩のデスクにロケハン資料を持ちこみ、プレゼンを行っていた。

「実際に温泉入ってきた?どんな感じだった?」

ヘンドリックスを作るあの人の顔が脳裏をかすめた。

「ずっとカメラ担ぎっぱなしだったので肩がかなり張ってたんですけど、しばらく入浴してから上がると、体がすごく軽くなる感覚がありました。含鉄・ナトリウム泉の効能も影響しているのかもしれません。」

「なるほどね」

「例えば、温泉にたどり着くまでは、敢えてタレントに重い荷物を運んでもらうような展開を作ると、温泉に浸かった瞬間、更に良いリアクションが撮れると思います。」

それは、ギリギリ嘘ではない説明。だけどやけに真実からかけ離れた説明でもあった。メディアを変えるのか、ボクが変わるのか。どちらかを選択するかという話ではなくて、ボクが変わった先に、メディアを少しだけ変えられるような未来がくると信じてみることにした。

「で、そのヒステリックな女将、ロケ当日は大丈夫なのかよ?」

「はい、ボクがどうにかしますので。」

プレゼン資料の多少の粗なんて、実はどうでも良かったりするのかもしれない。大切なことは、きっと大阪の夜に落っこちていた。

「いいね、次のOAは、有馬温泉で決定。」

「ありがとうございます!」

「まさか一度断られた宿に翌日菓子折り持って行くなんてな。」

ボクはうまく出来ているだろうか。平気な顔で嘘をつけるようになるには、もう少し時間がかかりそうだ。それでも、素直さだけでは渡り歩けないこの世を、今日もどうにか生きていく。

ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー

「やぁ、大変お待たせしました。」

高円寺の居酒屋に、”恩師”は駆けつけた。

「おぉ、串カツですか。たまにはいいですねぇ」

「先生は、串カツの中身、どれがどれか分かりますか?」

「これが分かる人は相当な串カツ好きでしょうね」

「ですよね。フツウ、分かりませんよね。」

彼のホッピーが届くタイミングで、店内のテレビがGWの忙しなさを知らせる映像を映し出した。

「なんと和歌山県の白良浜は、もう海開きなのだそう。それでは中継がつながっていますのでお繋ぎしましょうか」

スタジオのMCが現地のリポーターの名前を呼び、中継画面に切り替わる。何でも小器用にこなしそうな女性リポーターがマイクを片手にハツラツと現地の様子を伝えている。彼女はポジティブな内容ばかりを喋っているが、本心では「暑過ぎや、肌焼けてまうわ、早よ帰りたい」などと思っていそうな気がする。

店内の若い男たちはテレビ画面に釘つけで「可愛いよな〜」「俺大ファンなんだよね」「めっちゃ純粋そうだもんな」「いいとこのお嬢様なんだろうな」などと話して盛り上がっている。

「先生、数年前に、ボクが大阪でOB訪問を引き受けた方がいたの、覚えてますか?」

「ええ、その節は私のクライアントも大変感謝しておりました。ありがとうございました」

「そのクライアントさんは、どうして娘さんと離れて暮らしていたのでしょうか」

「そう言えば話していませんでしたね」

恩師は串カツに伸ばした手を止めて、こちらの目を覗き込むように話す。

「彼、一度、大阪の事業が失敗して多額の借金を背負ったみたいです。結構危ない業者からもお金を借りてしまっていたそうで、当時の彼は家族を守る為にああするしかなかったのではないでしょうかね。」

唖然とするボクに、恩師は釘を刺す。

「今の話はご家族には他言しないでくださいね」

「はい、大丈夫です。もう連絡は取っていないので。」

彼女もまた、その父のように、ある日突然前触れなく音信が途絶えていた。

秘密も

勘違いも

愛も

誤魔化しも

嘘も

真実も

正解も

間違いも。

ぜんぶ曖昧な世の中だとしても、それが誰かの幸せに繋がっているのなら。

「現場からは、以上でぇ〜す!」

ピンマイクが音割れしてしまうほど元気な声で中継を締めくくる彼女は、綺麗にヘアメイクをしていたけれど、いつか大阪で会った人のように野望に満ちた表情で「見とけよ」と叫んでいるようにも見えた。今は元父親ではなく、全国のお茶の間に向けて。

彼女は言った。

「私も間違えてみたいんです」。

帰りに立ち寄った高円寺の雑貨屋で、綺麗な金色の額縁の写真立てを見つけた。きっと心斎橋のコンクリートビルで見つけた家族写真には、これくらい立派な写真立ての方が似合うだろう。

あの日に撮った写真は一枚だけ。

「…はい、撮れた!貴方っぽくてええ写真」

「ブレてるじゃん」

「そこ?」

それは、グリコの前で両手を高々と上げているが、上げる足が左右逆になっているマヌケな自分の写真。撮ったのは、それを言わないでいてくれた彼女だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?