【雑記】ゲームの絵の話がしたい――要はゲームのいきものを博物画として扱いたいという話

はじめに:図鑑の絵が好きという話

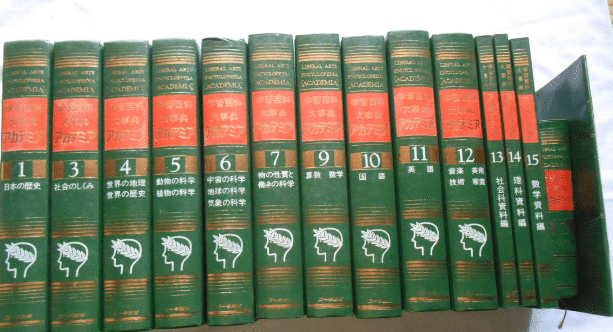

ゲームいきもの研究所に誘われたとき、なんとなく本棚から図鑑を取り出した。いや、0それは正しくは図鑑ではなく百科事典のとある一冊(学習百科アカデミアの5巻)だ。

いきものについて詳しいわけでも、ゲームがものすごく得意というわけでもないが、この活動に惹かれたのは自分が「いきものの絵を見ることが好き」な人間だからに他ならない。小学生のときから、この百科事典を開いては、そこに描かれているいきものの絵を眺めたり模写したりして過ごしていた。年齢のわりにリアルなニワトリの絵を描けたのは、この百科事典のおかげだ。

ゲームをする人にとっては当たり前の話だが、ゲームで使われる絵にはいくつかの種類がある(ゲーム世界の水彩画や油絵みたいな絵画の種類の違いと言ってもいいかもしれない)。イラスト、ドット絵、3Dモデル、ローポリゴン(かくかくしているもの)から現実にいるものと見間違うくらいそっくりなものまでいろいろある。さらに表現として、リアルに描写したものからイラストでキャラクターチックになっているものまでさまざまだ。

今回はゲームにでてくる実在するいきものたちを、表現の仕方ごとに見ていきたいと思う。

リアルないきものはすごい

ものすごく当たり前の話だが、リアルな3Dモデルはすごい。現実に存在しているものが、画面の中に存在しているというだけで、誰もがすごいと言うだろう。人間の3Dモデルがリアルになっている中、いきものもリアルにならないなんてことはない。これが絵ではなく、動き回りエサを食べたり走ったりするのだからすごい。

アフリカに過ごすいきものをテレビで見ることがあるが、ゲームの世界もそのような感じで、日常で見れないものを見せてくれる。この画面の奥が実在するかどうか、実際に見てないからわからないものであると考えれば、ゲームの中の世界もあながち非現実と否定できないかもしれない。

最新のゲームではけっこうリアルに表現されるというのは頷けるが、昔のゲーム、それこそ初代Playstationなどでもリアルな3Dモデルは存在する。携帯ゲームであっても、ニンテンドーDSの時代ではもう3Dモデルを採用したいきものゲームが存在している。描写の問題でやや粗く見えるが、それでもリアルな動きを楽しむことができる。

ポリゴンも良さがある

ポリゴンというのは、3D モデルの一種だ。3Dのモデルというのは、点と点で線をつくり、線と線で面を作るようにできている。その点を減らすと、上記のような少しかくかくした3Dモデルができあがる。まるでペーパークラフトのように。

リアルな3Dモデルのゲームが多くなった最近では、あまりこのローポリゴンな見た目のいきものを見ることがない。時代的には初代Playstationで多いだろうか。それくらい前なのだ。

このローポリゴンが好きな人がモデルを作ることがあるが、なかなか見られないので、見つけると少しうれしくなる。こういうゲームも増えてほしい。

ドット絵は素晴らしい

ドット絵はすごい。ドット絵とはなにか。ドット絵とは、平面の方眼紙みたいなところに、点だけで描かれた絵のことだ。上のドット絵をよーく見ると、小さな四角が見えるのではないだろうか。その小さな点が、限られた色が、この立体感のあるヨツコブツノゼミを作っていると考えると、心に熱いものがじんわりと伝わっていくような感じがする。

このドット絵は今でもその表現方法を愛している人が多いので、最近のゲームでも見ることができる。カイロソフトで作られたゲームはまさに最近でも愛されるドット絵のゲームだ。

当たり前だけどイラストを見るのも楽しい

最後に、イラスト。ゲームの中にわざわざイラストを用意する。例で出しているのは『DAVE THE DIVER』で、ゲーム内で魚は3Dモデルのような姿をしていることが多い。しかし、料理パートの食材画面で、上記のような墨絵を見ることができる。日本リスペクトなゲームであるため、墨絵でいきものが表現されている。

絵が動くこと(アニメーション)を使っているゲームは昔から多くある。それこそ、90年代くらいのPCゲームの時代からあるらしい。イラストはリアルさとはまた別で、いきものの特徴をどうとらえるか、どうゲームの世界観を作るかという面で重要である。めちゃくちゃリアルな海の中にチープないきものの絵、またはチープな背景にめちゃくちゃリアルないきもの。そのミスマッチはわざとじゃなければ違和感がある。しかし、ストレートにいきものを表現できるので、この表現は昔も今も愛されている。

おわりに:いろいろなゲームのいきものを集めるということ

博物画(はくぶつが、英: natural history illustration)もしくは図鑑絵・図譜・画譜とは、動物・植物および鉱物などの観察対象の姿を詳細に記録するために描かれる絵である。

最近は図鑑も写真が使われることが多くなって、今でも絵で表現しているのは恐竜図鑑くらいではないだろうか。図鑑はリアルであればあるほどいい。それこそ、恐竜図鑑のレビューに「絵でがっかりしました」みたいなことを書かれるくらいに。図鑑としてはリアルであるほうがいい。しかし、見て楽しむという面では、絵であっても楽しさがある。

ゲームのグラフィックを担当している人は、実在するいきものを動画や写真、もしくは本物を見ながら絵を描いているだろうと思う。それは昔の人がいきものの図鑑を作ろうと絵を描いた、博物画と同じような活動なのではないだろうか。

ゲームいきもの研究所では、ゲームで出会ったいきもののスクショを撮って保存している。そのスクショが記事に使われている。このスクショはある意味で標本であり、ある意味で博物画だ。この研究所が誰かにとって図鑑や博物館みたいな存在になればいい。そう思いながらゲームをしている。

E

余談①:図鑑をだれも持ってない

https://note.com/penpedia/n/n691f7dabe626 「図鑑集めーー肩にのるための巨人選び」

この記事に書かれている『アカデミア百科事典の5巻』を持って行ったのは自分だ。所長が「こういうことするから、これから図鑑を集めるよ!」と言っていたが、当時はだれもいきものに関する図鑑を持っていなくて驚いた。びっくりだよね。

その数か月後に、研究員と所長が荒俣宏さんの『世界大博物図鑑』シリーズを新品で買ってきたので、さらに驚いた。楽しんで読んでいます。

余談②:ドット絵で紹介した『昆虫博士2』について

GBC対応で完成度の高い図鑑のグラフィック。

現実の昆虫の色彩を反映しており品質は高い。

ただしあくまでGBソフトの範疇での質の高さなので、純粋に図鑑として質の高さを求めるならば書籍を買い求めた方が良いだろう。

本来はレビューで言いたいが、だいぶ先になりそうなので、ここでもらす。

このレビューについては文句を言いたい。特に「純粋に図鑑として質の高さを求めるならば書籍を買い求めた方が良いだろう」。

いやいや、どこにこれだけの海外の虫を取り上げている図鑑があるんだよ。図鑑で探してもWikipediaで探しても見つからなくて海外Wikipediaを探してようやく見つかるんだぞ。これのために『世界一美しい昆虫図鑑』とか『世界甲虫大図鑑』とか図書館で借りて調べたんだぞ、載ってねえよ。

こんな普通に生活していても、図鑑を見るのが好きな子でも見ることができない虫を見ることができるんだぞ。めちゃくちゃ質高いだろ。虫の表現に関してもめちゃくちゃ出来が良いだろ。

いつか『昆虫博士2』のレビューを書く順番がまわってきたら、このあたりの話もまた書くかもしれない。取り急ぎ、「ドット絵すごい」ということを言いたいときにこのゲームのことを触れずにはいられなかった。「いきものを知りたいならゲームより書籍を読んだのほうがいいよ」なんて言わせない。絶対に。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?