『Still Wakes the Deep』 ウォーキングシミュレーターとの断絶と接合点

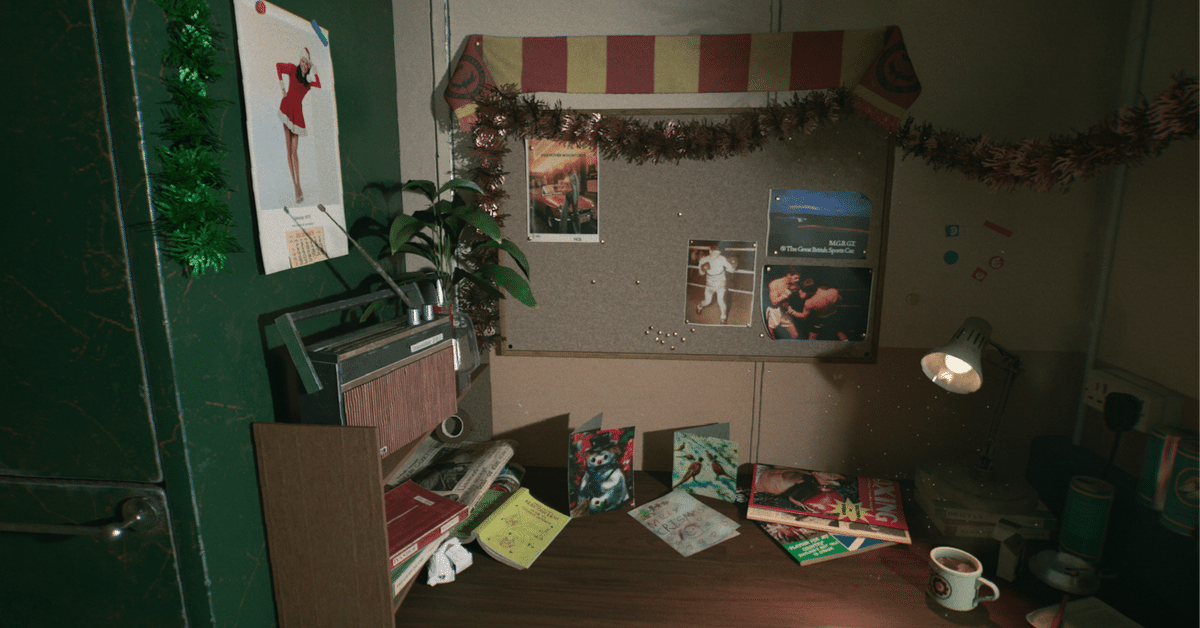

『Still Wakes the Deep』は1970年代スコットランドのオイルリグを舞台とした作品。『Dear Esther』をもってウォーキングシミュレーターの始祖とされるThe Chinese Roomが手掛けるホラーゲームだ。

本稿では『Still Wakes the Deep』をウォーキングシミュレーターの系譜にあるものと捉えることを試みる。The Chinese Roomは(その意図の有無とは関係なしに)ウォーキングシミュレータの性質を「人のいない場所を歩き、そこにかつて存在した人間の痕跡をたどること」と規定した。

以上のゲームプレイを動作に限定して並べると「歩くこと」のみになる。「見ること」と「聞くこと」は「歩くこと」に付随して受動的に、ただ知覚されるものであり¹、残されるのは歩くプレイヤーのみだ。

しかし、『Still Wakes the Deep』は「歩くこと」から明確に逸脱する。走る、ジャンプする、這う、鍵を壊す、振り返る、という多彩なアクションが本作には含まれている。それにもかかわらず私はこの作品をウォーキングシミュレーターの系譜にあると捉えた。その理由を私自身も今一度考え、論じていく。

¹ これは動作という能動性に着目した場合に限った話であり、「歩くこと」が「見ること」と「聞くこと」に能動性を付与することは可能だし、「見ること」と「聞くこと」単体を能動性の内に見出すことももちろんできる。知覚に意味を付与することで受動が能動へ移り行くことは十分に考え得る。

※「歩くこと」と必然性の項目に『Still Wakes the Deep』のネタバレあり

「歩くこと」による目的の解消

現実の常識では歩くことが自然だが、ゲームの常識では走るほうが自然な動きである。なぜならゲームには常に目的があり、魔王を倒してもお使いやレベル上げという目的が用意されており、そこに至るには走った方が当然都合が良い。(中略)走れず、目的地に移動できないとき、我々の視線は目的への精力を損ない、世界の捉え方からも、目的や意味が剥がれ落ちていく。そして残るのは、何の意味もなしに美しい、誰もいない世界のなかでの散歩だ。

The Chinese Roomが手掛ける『Everybody’s gone to the rapture』の批評において「歩くこと」は目的の存在と達成を必要とするゲームという媒体の論理を、その遅延によって再考させるものとして捉えられる。

ゲームにおける目的の達成とは単に用意されているものであり、唯一のものでも、急ぐべきものでもない。目的の過程にある風景をただ楽しむこともできるし、目的を達成せずにコントローラーを置いてしまってもいい。「歩くこと」の強制はゲームの目的性を決定的に損なう。

そして必然的と考えられていた目的の再考に伴う一種の「立ち止まり」は目的に向かって邁進するプレイヤーが見てみぬふりをしていた「目的」と「プレイヤー」の距離の遠さをも意識させる。『Everybody’s gone to the rapture』において「歩くこと」がゲーム世界の美しさに目を向けることに繋がるのは、目的と私の距離の遠さを認識したことによる、ある種の諦念によるものでもある。

以上のように「歩くこと」の強制は諦念によってゲームにおける目的と私(プレイヤー)の関係を再考させるものであった。

目的の復権

一方で『Still Wakes the Deep』には「走る」「ジャンプする」「物を投げる」など、「歩くこと」から明確に逸脱したアクションが存在する。さらにそれらのアクションが必要となる場所には「黄色」が不自然な形で塗られている。黄色の板があればそこでジャンプし、黄色の金属があればそこを掴めばいいとプレイヤーは瞬間的に理解することができる。

以上のようなアクションと場所との対応は、これまでThe Chinese Roomが「歩くこと」によって再考してきた、ゲームの目的至上主義を蘇らせる行為そのものではないだろうか。

『Everybody’s gone to the rapture』における風景には、対応するアクションなどなく、ただ眺められるものだった。しかし、『Still Wakes the Deep』の視界に広がる風景は目的に満ちている。目の前にはいつでも小さな目的が広がっており、プレイヤーは「ゲームをクリアする」という目的と私(プレイヤー)との間に広がる距離の遠さを意識から手放す。辿ってきた過程の風景は目に定着する前に通り過ぎ、記憶からも忘れ去られていく。

眼前にあるものを夢中に消費しながら進み、最後には何も残らない。『Still Wakes the Deep』はこんな大量生産・大量消費の悪しき典型なのだろうか?

それは違う。確かに『Still Wakes the Deep』の風景には目的があり、『Everybody’s gone to the rapture』の風景には目的がない。しかし、両者の風景には異なる必然性がある。そしてこの必然性は「歩くこと」に媒介される。

「歩くこと」と必然性

ここで「必然性」という要素を導入したい。「目指すもの」としての「目的」と「ただあるもの」としての「必然性」を区別するためだ。

それでは「歩くこと」が示す必然性とは何なのか。それは「私」と「ゲーム」という二つの存在がそろって初めてゲーム世界が成立する、という事実だ。

先の『Everybody’s gone to the rapture』の批評において、「歩くこと」による「目的や意味の剥がれ落ち」はただ目の前の風景を、認識する人間の存在の有無にかかわらず「美しいもの」とするポストアポカリプスの風景として提示することを可能にした、と結論付ける。

しかし、ここには逃れられない矛盾が存在する。そもそも認識する存在がいなければ「美しい」という意味は成立せず、もっと具体的に言ってしまえば『Everybody’s gone to the rapture』を起動し、プレイするプレイヤーがいなければその「美しさ」は成立し得ない。

プレイヤーのゲームをプレイするという行為、『Everybody’s gone to the rapture』という作品に限って言えば「歩く」というゲームプレイが無いことには「美しさ」が『Everybody’s gone to the rapture』の中に成立することはあり得ない。

「歩くこと」は目的からプレイヤーを解放するのと同時に、「美しさ」を成立させる必然性を持つ。『Everybody’s gone to the rapture』にジャンプやファストトラベルがあれば、風景はクリアまでの過程としての目的を持ち、「美しさ」は成立せず、ゲームをクリアするという従来の目的が復権してくる。

『Everybody’s gone to the rapture』は「歩くこと」を強制されているからこそ、私(プレイヤー)とゲームの間に必然的な「美しさ」が現れていた。

それでは『Still Wakes the Deep』における必然性はどうだろうか?

この作品の風景に目的が満ちていることは前段で確認したとおりだ。しかし、だからといってそこに空しい消費を見て「必然性など何処にも無い」という事はできない。

ここでようやく『Still Wakes the Deep』のストーリーに触れることとなる。本作は海上で原因不明の事故が起きることから始まり、怪物が出現したオイルリグで生き延びることがプレイヤーの表面上の目的となる。

しかし、歩みを進めるごとにプレイヤー以外のキャラクターは死に、舞台から降りていく。最後にプレイヤーと怪物だけが残り、私的な悟りが怪物の破滅へと繋がるとき、プレイヤーは確信する。「私はここに導かれていた」のだと。

随所に記された黄色は「プレイしやすさ」というメタ的なアクセシビリティであるだけではなく、ここに私が至るというストーリー上の必然性の徴でもあった。通り過ぎられ忘れられるものでしかなかったこれまでの道程は、黄色の「導き」によって必然性を持ってくる。

そしてこの導きを媒介にプレイヤーをここまで運んできたのは、ほかでもない「歩くこと」ことだった。

「ジャンプする」「物を投げる」といった「歩くこと」から一見逸脱するアクションは、結果に着目すれば「前に進むこと」に終始する。それは単なる前進であり、レベルが上がったり何か具体的に状況が好転するものでもなかった。それらはいわば「歩くため」に道を舗装する行為であり、表面上の逸脱に過ぎない。

以上のように「導き」への悟りというゲームの終着点から遡って『Still Wakes the Deep』という作品を捉えるとき、そこには「歩くこと」に媒介される必然性があると考えることができた。

ウォーキングシミュレーターというジャンルを決定的づけた「歩く」という動作の重要性は『Still Wakes the Deep』にも深く息づいていると結論する。

結論

以上これまでのThe Chinese Roomの作品と比較することでゲームにおける「歩くこと」の性質を考え、その先にある『Still Wakes the Deep』について論じた。

私自身『Still Wakes the Deep』をクリアした直後は「よくできた普通のホラーゲーム」と捉えていたが、時間が経つにつれて「象徴的な黄色の徴」を中心にウォーキングシミュレーターとしてのプレイ感覚がジワジワと印象づき、以上のように考えるのに至った。

「目的」「必然性」「導き」「歩くこと」「美しさ」

本稿には執筆した当人から見ても、数々の概念上の混乱が存在する。しかし、書くこと、書ききること、そしてそれを読むこと、誤読することもまた発展の一部であると考え、現時点の成果としてこれを提出する。

あとがき

既に過ぎ去った存在の痕跡を辿る、というウォーキングシミュレーターの様式に、私は既に作られ変わることのないヴァーチャルな存在の普遍性を見い出している。『Still Wakes the Deep』はそこに、今まさに襲い来る脅威という有機的なものを導入した。

しかし、今ではその有機性は表面上のものであり、ヴァーチャルの普遍性は揺るがないことを確信している。

文章を書いていて惜しく感じたのはThe Chinese Roomが開発した『Amnesia: A Machine for Pigs』という2013年のホラーゲームをプレイしていないことだった。開発とジャンルが被っているので『Still Wakes the Deep』と比較するのも面白いと思う。

また本稿を書くにあたった多少ネガティブな要素として、本作の翻訳にまつわる状況がある。本作の翻訳はかなり物議をかもしており実際私自身も耐えられずに、ほとんど英語でプレイしてしまった。

日本語でしかプレイできない人間が翻訳に耐えられなかった場合、それは本当に悲劇で開発やパブリッシャーに冷静に意見を送ることは全く正当なことであると思う。しかし、「これはThe Chinese Roomの新作だぞ!?いつまで翻訳の話をしている?」という憤りの方が私には大きかった。本稿が翻訳がらみの不毛な議論から『Still Wakes the Deep』を引き離す一助となれば幸いすぎっス。

この記事を構築した一冊 『科学革命の構造』

・科学革命の構造(著:トーマス・クーン 訳:中山 茂)

ここから先は

¥ 300

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?