アートレビューVol.1:「ふたつの信仰」への絶対的服従ーー権力のアナーキー

galleryMainにて開催された展示、『ダンスを生活空間に接続する11人の試み‐いかにしてパフォーマンスは展示可能か?‐』(2021年3月23日〜3月28日)にて出展者の1人、堀内恵。

今回は堀内の『鴨川で42 日間、鏡の前に座った事について』に注目し、ロシアの反革命作家エヴゲーニイ・ザミャーチンの著書を通して「ふたつの身体(公と私)」という視点から Plot Art School主任講師である山崎裕貴が批評する。

【1】

私という犯罪者、毒された人間は、ここにはいられないのだ。精密な機械のリズムに溶け合うことも、鏡のように穏やかな海で泳ぐことも、もう決してできないのだ。私は永遠に悩み、のたうちまわり、身を隠す場所を探さねばならない。※1

権力に抑圧されたひとびとは、公の場において仮面をかぶり、その下に本当の素顔を隠すという世間知がある。政治学者のジェームズ・スコットは『支配と抵抗の技法』(1990)のなかで、そのような権力への主体の抵抗モデルをそれぞれ「公の言語」と「隠れた言語」と呼んだ。ふたつの相反する二極から成る主体である。つまり、スコットはこの考え方によって、ひとびとを国家権力に従う「ふりをする」主体として分析した。けれども、本当にそのような抵抗が権力批判として今日でも有効なのだろうか。本稿は、ふたつの芸術作品から主体の抵抗モデルを再考する。

まず作品へと話を進めるまえに、スコットによる抵抗モデルの主体がもつ公の言語と隠れた言語を、上り/下り方面に向かって走る「ふたつの列車」として捉え直したい。つまり、ひとりの人間を「ひとつの路線」として考えてみたい。そこには「公の身体」方面と、「私の身体」方面へと向かうふたつの列車が、互いに独立したまま逆方面へと走り抜けている。パブリックにおける身体と、プライヴェートにおける身体が、それぞれ独立した線路の上を走るひとつの路線。いいかえれば、ひとは権力の支配下にあっても、「ふたつの身体」が互いを排除することで、自由意思を持った人間足り得るということである。そのような、二極をもつひとりの人間の身体を本稿では「ふたつの身体」と呼ぶ。

本題に入るまえに、日常の例に引きつけ、ふたつの身体という抵抗モデルが孕む問題についてかんたんに考えてみたい。たとえば、とある飲食店で働く店員の友人が、その店舗に訪れたとする。そして、店員は友人に対し、「店員の独断で商品の割引をしてはいけない」というマニュアルを自覚しながら違反し、利益を無視した割引サービスを行ったとする。ここにおいて、飲食店のマニュアルは店員の身体を、「仮面をかぶった公的な身体」と、「その下に隠された私的な身体」に分割する。つまり、ひとつの身体を路線の終点と起点へと分割する。店舗側が定めたマニュアルとしての振る舞いではなく、店員の内的衝動に由来する独断の判断。その抵抗は、ひとりの人間を 「ふたつの身体」へと分割する。

それでは、「お客様を心から歓待する」というマニュアルに徹底的に従い、屈託のない笑みを浮かべる店員の表情が、本当にわたしたちお客様を歓待するべく浮かべられているようにしか見えないとしたら、どうだろうか。接客がプロフェッショナルであればあるほど戸惑うだろう。その身振りは、「公の身体」に由来するのか、あるいは、「私の身体」に由来するのか見分けがつけられない。

つまり、その表情にはたしかに「ふたつの身体」が同居しており、一本のおなじ線路の上を正対して駆け抜けようとしている。目的地がつねにふたつの列車のちょうど中心にあり、そこへ目掛け、互いが速度を上げていく。ふたつの列車が正面衝突し、ひしゃげた青空へと砕けちった。たったいま、そこで何が起こったのかわからず、かすれた鈍い残響音だけが聞こえてくる。

【2】

太陽は......鏡のような舗装道路の表面に均等に配分されたわれらの太陽ではなかった。この太陽は何かの生きもののかけらであり、絶え間なく跳ねまわる斑点であり、私の目をくらませ頭をぐらぐらさせる存在である。そして樹木は空にむかって突き立った蝋燭のようであり、ふしくれだった足で地面にしゃがみこんだ蜘蛛のようであり、音を立てない緑の噴水のようである......そしてこれらすべてが四つん這いになって揺れ動き、さらさらと音を発し、足元からは何かざらざらした球のようなものが飛び出し、私は釘付けになったように一歩も動けない。なぜなら私の足の下は平面ではない——お分りだろうか、平面ではなくて、いやらしいほど柔らかい、可塑性のある、生きた、緑色の、しなやかな何かなのだから。※2

ロシアの反革命作家とよばれるエヴゲーニイ・ザミャーチンは、1884年に生まれる。彼の代表作に、1920年から翌年にかけて執筆された『われら』という長編小説がある。この物語は一般的に、スターリンによる独裁体制を3年ほど早く予見した、アンチ・ユートピア(=反革命)小説として受容されている。「スターリンの世界(=独裁的ユートピア)というディストピア」を予見的に告発した作品として読まれているのだ。

1905年、ザミャーチンは、いまだ王朝による帝政支配がつづくなか、ボリシェビキ党員となり、政治犯として首都ペテルブルクから追放される。ところ が、彼はペテルブルグへと戻り、変装をしながらの潜伏生活を送っていたという。その後、1917年にはロシアで10月革命(左翼のレーニン率いるボリシェヴィキの武装蜂起)が起こり、帝政支配が崩壊する。

一方、彼は『われら』執筆後の1922年、レーニンによる反体制派知識人への 弾圧キャンペーンにより、またしても逮捕されてしまう(友人の助けにより釈 放)。最終的に出版活動を禁じられたザミャーチンは、1932年にパリへと亡命し、その5年後に同地で亡くなっている。

帝政支配から、さらには共産党による一党独裁からも「敵」として排除されたザミャーチン。彼の一生は、まさに権力が変遷していく時期と重なっており、そのふたつのイデオロギーのエアポケットにはまっていたといえるだろう。

そして、ロシア国内で『われら』が出版されたのは、執筆からようやく67年の時が流れたあと、1988年のことである。一党独裁の改革運動(ペレストロイカ)のただなか、ソ連崩壊まであと3年という時の出来事だった。今年、2021年、執筆からちょうど100年を迎える。

【3】

ダンサーの堀内恵は《鴨川で42日間、鏡の前に座ったことについて》という 作品において、「公の身体」と「私の身体」のあいだに走る不分明な違和感について応答を試みている。

鴨川の土手で椅子に座り、正対した矩形の鏡面に映る彼女を記録した本作は、2021年にgallery Mainで行われた「ダンスを生活空間に接続する11人の試み - いかにしてパフォーマンスは展示可能か? - 」という展覧会に出品されていた。本作は100日間で完成を迎えるため、展示終了後の現在は《鴨川で100日間、鏡の前に座ったことについて》とタイトルを変更している。

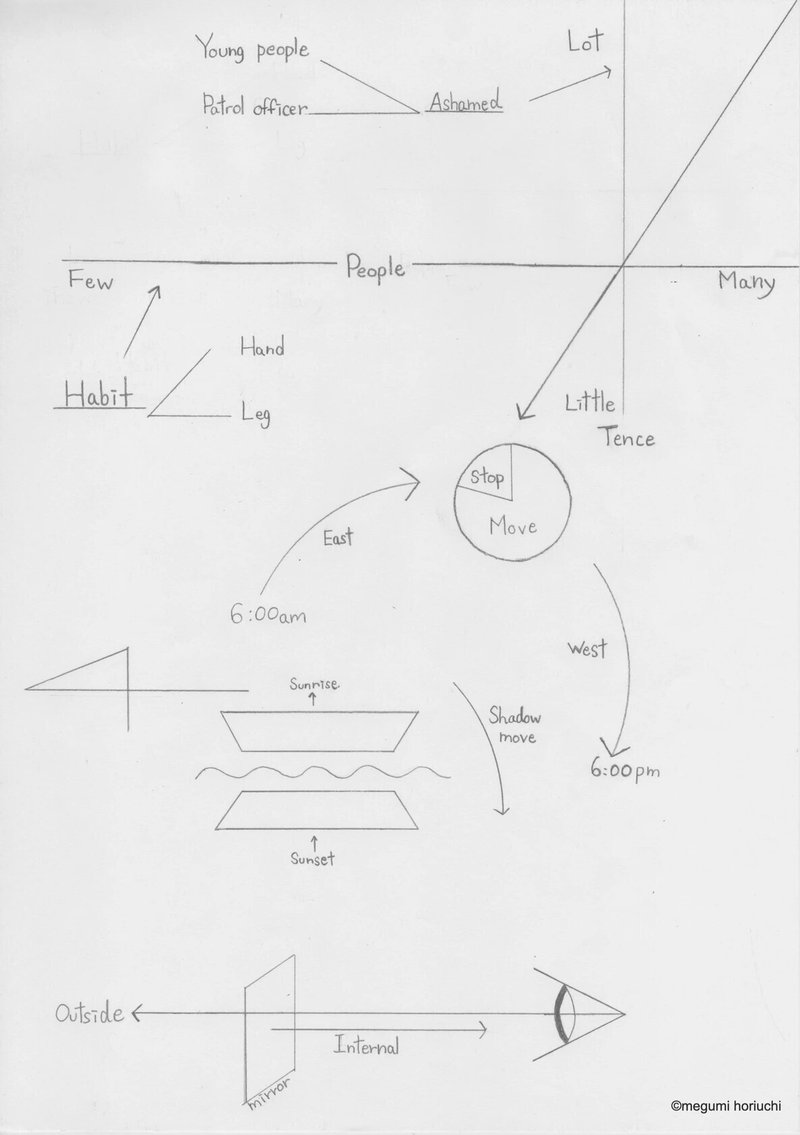

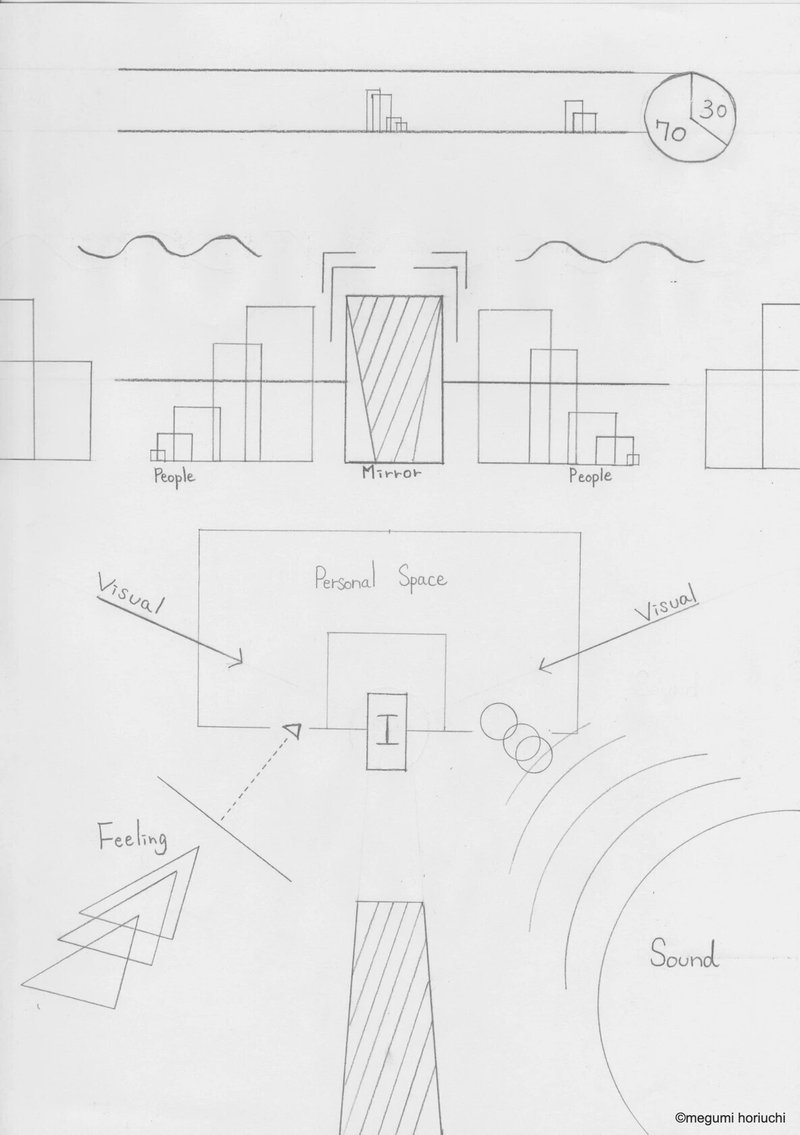

まず、彼女の展示を前にすると、作品とおなじ強度で目を引くのが、制作の きっかけをまとめたプレゼンテーションだ。彼女は作品構想の着火剤となった、「権力/排除的空間/パブリック・アート /監視」などの用語が、あらゆる表現手法のなかで作品と共に展示されている。その手法は、ネット記事のスクリーンショットをプリントしたもの、思考をまとめたノートやダイアグラムなどさまざまだ。「公の身体」と「私の身体」の関係を問う新聞記事のコピーや、「座り込み」とGoogle画像検索されたスクリーンショット、円山公園で凍死したホームレス「河原町のジュリー」の訃報を伝える記事が互いに重なりながら並べられている。

おそらく彼女は、それらのメディアを介して、はじめて反省的に件の用語に触れたのだろう。さらには、その鏡(=件の用語)を通して、自身の思考や経験 を、不意に照らし返されたのではないか。そのことが彼女に、鏡という文字にアンダーラインを引かせ、ついにはノートへと自身の思考を物質化させることで、二重のアンダーラインを引かせるに至った。

けれども、彼女はこのまま線を重ねていく密度を嫌ったのだろう。そして、 ノートに構成された文字群は、幾何学的なモチーフとキーワードで構成されたゆるやかな平面空間へと飛び去っていく。それは前後へと揺れ動く空間ではなく、ダイアグラムとして継承された鏡面である。

彼女自身の違和感を写しだすダイアグラム的鏡は「私の身体」と共に、鴨川という「公の身体」へと密輸入される。鴨川での様子は、映像と写真により記録される。会場に訪れた観客は、iPadで映像を再生し、映像の一コマを画像へと変換した複数枚の写真プリントを見ることができる。どちらのメディアも同じ画角であり、鏡は正対する彼女だけでなく、椅子の背後に三脚とカメラがあることを知らせている。

【4】

「あなたは病気なのよ。私のせいで罪を犯した。よっぽど辛かったでしょうね。でももう手術があるから、私から逃げられる。だから、さようなら」※3

『われら』は、「慈愛の人」と呼ばれる支配者に独裁された「単一国家」を背景に物語が進んでいく。主人公は、国家要員D五〇三号という名の男性である。単一国家が宇宙支配に向けて製作するロケット「積分号」の技師(数学者)として働いている彼は、理性が生みだした機械の精密な労働、つまり、「絶対服従と完璧な非自由」と酷似した誠実な国家要員であることに、自身の幸福のありかを見出している。

単一国家では、ひとびとの仕事や睡眠などの24時間のスケジュール、食事に おける咀嚼の回数までもが法律で決められ、その規範から外れた者の行きつく先には死刑か、想像力を摘出する「偉大な手術」が待ち構えている。単一国家においては、国家への絶対服従こそが、人類史上、過去最高の人間の幸福だとされているのだ。些細な身体的身振りにまで法が介入するそのような世界では、今日のわたしたちが無意識に行っている行動が犯罪と結びつく。たとえば、動画配信サービスを手がける大手ネットフリックスが、「5秒以上見つめることを禁止」する社内ルールを取り入れたのは2018年のことである。「#MeToo」運動の高まりを受けて、セクハラ防止のために設定された規律だという。目が合うことを理由にセクハラとして訴えられ、裁かれる50歳のサラリーマン男性が存在してもおかしくない世界なのだ。

D五〇三号は法的に規定されたわずかな休憩時間に、日々の生活の様子を書き留めており、『われら』は1~40までの数字が与えられた手記の形式によって構成されている。

そんな誠実な国家要員の彼が、あるとき、革命家の女性と出会い、物語(=手記)は急展開していく。このとき、彼女への「叶わぬ恋」が火蓋を切った。それまで単一国家による人間機械の制御に幸福を見出していた彼が、単一国家からの解放を謳う彼女に恋をしたのだ。

彼は「単一国家への忠誠心」と「革命家の女性への恋心」とのあいだで、ふたつに信仰心を引き裂かれていく。「理性」を掲げる単一国家に対して、革命家の女性は「魂」を掲げる。そのような状況下においては、彼がふたつの対立した信仰のなかで分裂してしまうようにも思える。けれども、彼は分裂しなかった。結論からいえば、どちらへの信仰も、彼が孤絶された存在であることを忘れさせてくれる点において、つなぎ止められていた。「われら/わたしたち」というその一点で、ともにアイデンティティーを溶解してくれる。それが一本のレールの上で——ひとりの主体のなかで——向かい合った、ふたつの列車の同じひとつの目的地なのだ。だからこそ、彼はどちらにおいても幸福を手にすることができる。つまり、ふたつの相反する信仰が、同じひとりの主体のなかで同時に成立してしまうという逆説を、ザミャーチンは見抜いていた。物語の終わりで、ふたつの列車は正面から衝突し、砕けちってしまう。それについては論を追って触れたい。

革命家の女性に傾倒するなか、彼は少しずつ単一国家が規定する法を犯すことになり、健康は蝕まれ、医者から「不治の魂」という病を患ったと診断される。その後も、いくどとなく、彼はふたつのユートピア/ディストピアを往来しながら、交互にそれぞれへの信仰心が描写され、その弊害が描かれていく。単一国家にとってのユートピアは、革命家にとってのディストピアであり、革命家にとってのユートピアは、単一国にとってのディストピアであった。彼は「理性によって偉大な国家要員」になったかと思えば、次の瞬間「魂によって革命勢力」となるのだ。そして、その相反する理念に彼が同時に服従することを、徹底的に突き詰めるとき、物語は大団円を迎える。

物語の終盤、双方のユートピア実現の命運をかけたある計画の責任を、彼が一挙に担うことになる。単一国家による宇宙征服へ向けたロケット打ち上げ計画と、革命勢力によるロケット奪取計画を、同時に引き受けたのだ。ふたつの計画は、積分号が宇宙へと打ち上げられる日にピークを迎える。相反する計画を引き受けるのは、単一国家のなかでただひとり、彼だけだった。最終的に彼は、積分号の奪取に失敗する。つまり、積分号の奪取を防ぐことに成功する。その代償/補償として——彼が魂によって「自殺と同じこと」だと判断する——単一国家による「偉大な手術」の執行を受け入れる。その手術は、市民の脳神経節の一部を焼くことで「想像力」を摘出し、誠実で健康な人間機械を生産することを目的としたものだ。

物語は、魂を掲げる相当数の国家要員と、理性を掲げる単一国家のあいだで戦いがつづくなか、「想像力なしのD五〇三号」が「われら」の勝利を固く信仰する場面で幕を下ろす。

主人公は革命に失敗した。物語はD五〇三号が、最終的に単一国家に絶対的服従を誓う場面で幕を下ろす。これが、ザミャーチンの代表作である本作が、反革命作家の書いたアンチ・ユートピア小説とされる所以である。

けれども、この物語は反革命(=アンチ・ユートピア)を主題としているので はない。D五〇三号が命がけで記した手記(『われら』)が、現在も日本で読めるという事実を考慮するべきだろう。なにより、手記から立ち上がるD五〇三号は想像上の存在ではなく、本というマテリアルに染み渡ったインクから作られた具体的な身体を持っている。そして、いまここに100年の時を経て、国家による封殺から逃れ、「D五〇三号」と読者が対峙できるという事実を忘れてはならない。文字通りの意味で「D五〇三号」は手記にだけ存在しているのだ。その身体は、ザミャーチンの著作の出版や普及に尽力するひとびとの恩恵——複製技術以上に——を受けて命脈を保っている。そのような物語のみへの深い没入からは決して見えない活動があるからこそ、この作品を読むことができるのであり、物語には物語とは全く関係ないひとびとの仕事上の信念やあらゆるマテリアルが直接介入しているのだ。この物語は虚構の世界だけで成立しているわけではない。だからこそ、わたしたちは今日も「D五〇三号」が記した、「相反する理念の双方に徹底的に服従」した記録を読むことができる。たしかに、物語のなかのD五〇三号は、積分号を奪取しなかった。けれども、具体的な身体をもった「D五〇三号」は、積分号を奪取しないのではないことができた。

物語的権力と国家権力への服従か、あるいは抵抗か。ふたつの対峙するイデオロギーのあいだで、ザミャーチンと「D五〇三号」はそのどちらをも選ばなかった。相反するはずのふたつの信仰も、同じひとりの人間のなかで逆説的に成立してしまうという「抵抗と服従に潜むアナーキー」を彼は見逃さなかった。つまり、『われら』は、アンチ・ユートピア(=服従)小説でもなければ、それに反旗を翻すユートピア(=抵抗)小説でもない。そこには抵抗もなければ服従もない。権力が生み出すと同時に禁じる「ふたつの信仰」への絶対的服従だけがある。そのどちらも起源としての独立性を保つことはできない。彼らは、相反する理念の双方に徹底的に服従したのだ。

ネットフリックスの社員のあいだでは、5秒以上見つめることを禁止する社内ルールが規定されたことにより、「5秒数えてから視線をそらす」というジョークが流行ったという。このジョークは、ただルールに従うだけでは生まれないことに注意したい。それは規定されたルールの条件の細部に、あまりにも忠実に従うことで、ルールの目的を失わせ、その身振りを別の使用へと開く。あくまでも「公の身体」と「私の身体」を敵対させるルールを徹底的に守ることで、一本のレールの上で「ふたつの身体」を正面から衝突させること。それは永久革命という、抵抗と服従の絶え間ない交換を停止させるだろう。

【5】

プロセス資料に目を戻す。神奈川県相模原市緑区の歩行者専用通路にダンス用ミラーが設置されたことを知らせる、ローカルなネット記事がプリントアウトされている。その記事は、ダンス用ミラーの通常の機能、つまり、公共の場でのダンスについてのみ言及されている。けれども、壁一面に設置された大きなミラーは例外の機能として、他人の歩行する身体を意識させるものでもあるだろう。端的にいえば、痴漢対策としても機能するはずなのだ。この鏡は、ダンスにおける公共性の問題を象徴すると同時に、より大きな「公の身体」までを象徴する鏡だということがわかる。鏡はダンスの練習に欠かせない。そして、公共における身体の相互監視にも欠かせない。まさに環境管理型権力である。単一国家を統治する慈愛の人がひとびとの身体を独裁するのとは異なり、ここではインフラ(=環境)が身体を管理している。

つづいて、映像と写真に目を向ける。椅子に腰掛ける彼女が、転がるように流れていく子供に囲まれている。ラジコン内部で規則的な叫びをあげて芝の緑を切り裂くモーター音、ゆっくりと無重力内を水平に移動する老人に包まれている。それとは対照的に、プロセス資料にある「座り込み」の画像のように、彼女はじっと椅子に座ったまま、ほとんどなにもしていない。彼女はまるで人物写真を長時間露光で撮影するかのように、じっと椅子に腰掛けている。「公」と「私」のあいだに摩擦係数がみえてくる。

彼女自身の違和感を写しだすダイアグラム的鏡は、「私の身体」と共に、鴨川に座り込む自身の「公の身体」へと密輸入された。ここで、ひとつの疑問が浮かぶ。彼女の展示を見ていく過程でそのように書いたが、はたして、「公」と「私」を単純に分割することなどできるのだろうか。京都の街を徘徊しつづけ、凍死により無縁仏となった「河原町のジュリー」は、どこからが「公の身体」で、どこまでが「私の身体」なのだろうか。

ダンサーである彼女は公共的な負荷を帯びた鏡のまえで、「踊らないこと」を選んだ。そして同時に、政治的意味の負荷を帯びた「座り込み」を選んだ。それは公の場で、私の身体を設置する「公の身体」なのだろうか。けれども、彼女が意図的に作り出したカメラの画角は、自身のパーソナルな視点でもあり、ダイアグラムには「Personal space」として記載されている。遊びまわる子供や、ランニングをして鏡の後ろを駆け抜けていく人もいる。その気ままな運動や滴り落ちる汗の一滴は、彼らが「私の身体」を持っているように見えるのだが、鴨川は「公の身体」を要求する場所でもある。

本作においては、このように「公の身体」と「私の身体」の位置がいくども入れ変わる。公共の身体は「公共の身体ではないかのように」、私の身体は「私の身体ではないかのように」提示されている。本作は「公」と「私」の見分けがつかなくなる境界線上に止まり、「公の身体」と「私の身体」というふたつの列車を、一本の線路の上で正面衝突させる。それはとても静かな衝突だ。無音の空に、硬直した身体と、弛緩した身体の破片が咲き乱れる。

つまり、映像に記録されたひとや物の動きが、彼女のダイアグラムに制御されているのか、あるいは、そのことに関係なく解放された動きなのか、という問いを前にして、本作はそのどちらでもないという態度を提示する。

「公の身体」と「私の身体」は互いが互いを基礎付けながら、ふたつの身体のあいだの運動だけがそこにある。「公」が「私」へと反転し、「私」が「公」へと反転する。この双方向への越境を可能にする境界線は、本作においては鏡面上の堀内恵の姿である。

彼女は権力への服従でも、抵抗でもない形で、一歩も引かずに境界を見極めることにこだわる。そこから生まれるものはなにか。もしかすると、それは本展において作品として展示された——鴨川での撮影中の雑感をまとめた——「手記」なのかもしれない。そこには無数の身体の破片が舞い上がっている。

2020年7月27日10:00 自転車に乗った役所のおじさんに「何かやってんやね?何かやってんやったらええわ。」と言われた。※4

今日、後期資本主義社会のなかで、目的もなくその身体を公共の場に置くことは許されない。鴨川に鏡を持ち込み、座り込むという非日常的な身振りなら尚更のことである。けれども、彼女は許された。それが何故なのかは筆者には確かめられないが、とにかく彼女は「役所のおじさん」に許されたのだ。ただ、推測することはできる。鴨川という場所は、長らくさまざまな作家にとって、制作場所として親しまれてきたある種の屋外アトリエなのである。たとえば、作家の野村仁《dryice》(1969)において鴨川でドライアイスの変化を定点観測しているが、その記録写真の固定されたアングルは、堀内恵の記録写真のアングルとほとんど一致している。両者の記録写真には、対岸にある全くおなじ建物がほとんど同一の位置に写っている。彼女は51年前の野村の作品を認知していたわけではないが、ほぼ数メートルの誤差の範囲内、同一箇所といえる公の場制作を行っていたことになる。

つまり、鴨川が今日においても未だに、「公の身体」と「私の身体」がある程度まで同居可能な稀有な公共の場なのだという仮説を立てられる。彼女は無意識にその一本の河川の上に、ふたつの身体についての違和感を持ち込み、100日間にわたり観察しつづけたのだった。

【6】

「わたしたちについては何も残らない」のだが、むしろそのことだけが、幸福について残る何かを保証している。幸福とは、ある意味で、そこでわたしたちが自己を無にすることと区別できないものであり、このわたしたちの消滅を記す印章やアラベスクのみで幸福は生きている。だからわたしたちは、自分から離れることも自分を捨てることもできないでいるのだ。「わたし」とは誰なのか。「われわれ」とは誰なのか。※5

筆者の2019年5月4日付のメモアプリ(手記)には、同日に起きた20代女性の 「飛び降り自殺」を撮影した映像を閲覧したことが書かれている。暖かな快晴のゴールデンウィーク、ビルが林立する大阪駅。駅と直結している商業ビルのテラスに彼女はいた。ビルの16階、空が大きく開けた「太陽の広場」の淵に立っていた彼女は、まるでこれから真夏のプールに背中から飛び込むかのように、潔の良い姿勢のまま20秒ほど、私の手のひらのなかで光っていた。スピーカーが鈍い音と悲鳴を上げる。地上から撮影された映像には落下地点が写っていない。そのため、彼女というひとりの人間がいたことのリアリティーが妙に奪い去られている——。筆者は、彼女がそうするしかなかった状況を想像し、その顛末として映像が拡散されることの違和感に引き込まれた。おそらく彼女自身も、映像のなかに死後も身体を得る、ということは理解していただろう。けれども、筆者は映像に身体があるのではなく、ウェブ上の拡散の仕方と運動にこそ、彼女の身体が宿るのではないかと考えていた。再生ボタンの上で記録された時間が駆け抜ける。そのレールの上でくりかえし指をスライドさせ、時間を操っていた。

件の飛び降り自殺では、50分にわたる警察官からの説得が行われたという。 「理性」と「魂」、「公の身体」と「私の身体」の帷で揺れながら、彼女は空を仰ぐ。その両手は天を支え、左右に翼のように広げられている。天には無数の身体の破片が舞い上がっていたことだろう。ダンスにも似た彼女のそんな姿が、砕けちった身体のアイデンティティー、その破片の数々を不安のなかで歓待している。同じように、彼女が落下することで、スマートフォンを掲げたまま悲鳴をあげる地上の野次馬たちは、「理性」と「魂」が正面衝突したのではないか。地上で破片が舞い上がった。鈍い音の正体は、野次馬の身体が衝突した音のようにも聞こえる。

Google画像検索で「大阪駅、太陽の広場、飛び降り」と検索をかけてみる。すると、そこにはあらゆる角度の彼女の身体の一部分だけが、有機ELディスプレイの平面上で無数に光っている。同じ被写体の最後を、複数のカメラが同時に捉えた写真だ。それは「ふたつの身体」の破片でもある。死後も映像ファイルやデバイス、ウェブ上にその生の活動場所をみつけた彼女の身体。映像を検索さえすれば、彼女はいまだに一本のレールの上で、コンクリートとガラスの森から垣間見える空に浮かんでいる。彼女が飛び降りたことは、間違いなく悲劇である。そして、その身体をスマートフォンで撮影することには倫理的に問題があるだろう。けれども、民主主義国 家のなかで情報社会と生活空間を絶え間なく往復するわたしたちが、同じことを 繰り返さないことなどあり得ない。「彼女がそうするしかなかった状況」に服従 するのでも「興味本位でそれを記録する状況」に抵抗するのでもない、より深い 反省はどこにあるのだろうか。それは、絶えずあちこちで舞い上がる身体の破片 を見極めることだろう。

「わたしとはなにか」という問いは、ひとりの人間を「ふたつの身体」へと分割し、敵対させる。永遠にどちらが本当のわたしなのかを決めることはできない。しかし、「なぜこれがわたしなのか」という問いであれば、権力が生み出し利用するひとびとの「ふたつの身体」の敵対が、実はいかなる根源的な起源もないことを明らかにすることができる。今日のわたしたちが暮らす社会には、日常のあらゆるところでその破片が散見されるはずだ。

ザミャーチンの文学と堀内のダンスは読者や観客へ、「なぜこれがあなたなのか」という問いを突きつける。両者は「公の身体」への抵抗も、「私の身体」への服従も存在できないことを示した。権力が生み出すと同時に禁じる「ふたつの信仰」への絶対的服従。それだけが、権力への服従と抵抗、それぞれの依拠する独立性の無根拠さを明らかにするだろう。

<参考・引用>

1 〔エヴゲーニイ・ザミャーチン『われら』小笠原豊樹訳(集英社文庫、2018年)110項〕

2 〔エヴゲーニイ・ザミャーチン『われら』小笠原豊樹訳(集英社文庫、2018年)204項〕

3 〔エヴゲーニイ・ザミャーチン『われら』小笠原豊樹訳(集英社文庫、2018年)239項〕

4 〔エヴゲーニイ・ザミャーチン『われら』小笠原豊樹訳(集英社文庫、2018年)11項〕

5 〔エヴゲーニイ・ザミャーチン『われら』小笠原豊樹訳(集英社文庫、2018年)290項〕

6 〔堀内恵《鴨川で42日間、鏡の前に座ったことについて》(2021年)展示された日記より抜粋〕

7 〔ジョルジョ・アガンベン『書斎の自画像』岡田温司訳(月曜社、2019年)48項〕

▼展示情報

「ダンスを生活空間に接続する11人の試み -いかにしてパフォーマンスは展示可能か?」2021年3月23日〜3月28日|終了

会場:galleryMain(プロセス展示) / LumenGallery(映像作品)

▼webサイト

https://j1j1o1ch1.wixsite.com/my-site

山崎 裕貴

美術家 / 批評家 / Plot主任講師

神学の歴史や哲学、情報技術から前衛芸術などの幅広い考察に基づいて制作や執筆、講義活動を行う。主な展覧会に“ヘテロゲニウス・マルチコア” 〔Heterogenius Multi-core〕(2021/galleryMain)など。

JASON SHIN | Gallery 所属。

https://www.galleryonefour.com

Plot Art School by galleryMain

https://plot.photo/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?