ルーイシュアンの宝石~8

15 満ちゆく月

ジーとリュウはボーボーラの家で、心づくしのもてなしを受けた。

素晴らしい勢いでごちそうを平らげているジーの横で、リュウは静かに酒を飲んでいた。

「美味しいわよ。少し食べてみたら?」

ジーは頬張りながら、リュウに言う。

「残念だが、俺は食べ物には興味はない。」

「酒には興味あるのにね。」

「これは薬だ。」

リュウはニヤリと笑う。

「やはり聖獣だの。」

ボーボーラは皴だらけの顔を震わせて笑った。

「そうなの?聖獣になるのちょっと考えちゃうわ。食べる楽しみがなくなっちゃうなんて…」

ジーは残念そうに言った。

リュウは本気で顔をしかめて残念がるジーの様子に、思わず飲みかけた酒を噴き出しかけた。

二人は寝床を用意してもらい、早々に眠りにつくことにした。

深夜、気配を感じたリュウは目を覚ました。

暗闇の中でも見ることができるリュウの瞳は、ジーの寝床が空であることを見て取った。

リュウは起き上がり、そっと鼻を動かした。そして外に出た。

真っ暗な夜空に、満月に程近い月が浮かび、辺りを柔らかな光で照らしていた。サラサラと遠く砂の流れる音の他は、何一つ聞こえないほど静かだった。

リュウは泉の畔で一人腰を下ろすジーの姿を見つけると、ゆっくりと近づいた。

「ごめん、起こさないように出てきたつもりだったんだけど…」

ジーは振り向きもせずに言った。

「どうした…眠れないのか?」

リュウは穏やかに言うと、隣に同じように腰を下ろした。

ジーは黙って泉の水面を見つめていた。

「怖いのよ…」

ジーはぽつりと言った。

「怖いものなんて何もないと思っていたこの私が、今とても恐怖を感じているの。」

「ジー…」

「私の一族全てを滅ぼしたモルバブジは、倒すべき仇でもある。でも、あいつの底知れぬ闇の力の前に、私の力がどの程度通用するのか、私には分からない。もちろん、全力でぶつかるわ。でも、あいつの闇の臭いを嗅ぐだけで、自分の無力さが私の心を苛む。闇に堕ちていくような恐怖を覚えるの…」

ジーは唇を噛みしめた。

「心の隙間を、邪は見逃さないぜ。」

リュウは呟いた。

「俺は昔、聖獣になりたての頃、虚栄心という心の隙間ができた。その隙間に狡賢く入り込んだ邪の影に、俺はいいように操られてしまったんだ。」

ジーは顔を上げ、リュウの横顔を見つめた。

「俺は、重心の時より遥かに性能が良い素晴らしい、聖獣になることにより得られた力に酔いしれた。天狗になってしまったんだ。

そんな時、聖獣が行くべき”本当の世界”に行かず、この世界に留まり、己の力をこの世界のために役立てようとしているという、聖獣チャントの噂を聞いた。チャントが持つ”セアナの雫”を飲むと、天と地の力を得られるという話もな。

俺はどうしてもその”セアナの雫”を飲みたくて、必死にチャントを探した。そしてようやくチャントを探し当てた俺は、すぐに”セアナの雫”を要求した。が、軽く流されてしまった。俺は頭に血が上り、俺の聖獣の力を見せつけてやろうと、チャントに襲い掛かった。こんな甘ちゃん、俺の一撃で仕留めてやると…

だが、チャントの聖なる境地の前に、俺の見せかけの力は砕け散った。いくら襲い掛かろうとしてもことごとく弾き飛ばされた。

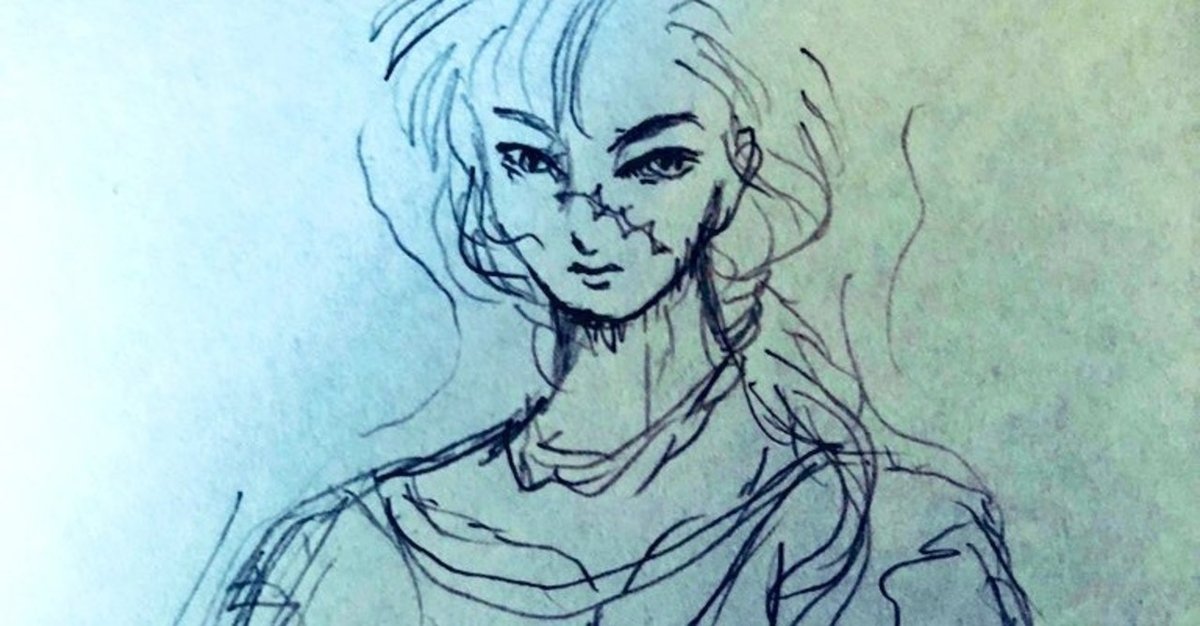

チャントの手から発せられた光が俺の横顔を切り裂いた。そして、彼の剣が俺に振りかざされ、恐ろしいほどの光と衝撃が俺を貫いた。

俺は生まれて初めて感じる、本当の死の恐怖を味わった。そして、一瞬で自分の中の弱さ、驕りを悟った。その瞬間、俺の心を支配していた邪の影が消え去っていくのを感じた。

チャントは、俺の中に憑依する邪の影を見抜き、祓ってくれたんだ。俺が気づかないのに、チャントは分かっていた。

俺は泣いて詫びた。恥ずかしさのあまり、そのまま消えてしまいたかった。

チャントは俺を許してくれた。いや、許すというよりも、最初から俺の魂を信じていてくれてたんだ。

彼は俺の身体のあちこちにできた傷を癒してくれた。顔の裂傷も直そうとしてくれたが、俺は断った。俺は、この時の驕りを悟った気持ちを忘れぬよう、彼の浄化の光が作った顔の傷をわざと残してくれと頼んだ。

俺はそのあと暫くチャントと共に過ごした。その時”この世の闇を祓う聖なる風”のことを知った。良くわからないが、聖なる風を起こす古の遺品のようなものらしい。その風とチャントの力で、この星の穢れを祓い平和を守る力になるということらしい。」

「それが、シュアの風というものなのね。」

「そうだ。俺はチャントに報いたい、感謝の気持ちを表すために、なんとしてもシュアの風を手に入れたかった。

で、今はそれを探す旅を続けているところに、あんたたちと出会ったということだ。

俺に驕りという恥をかかせた邪の影、その司祭のモルバブジ、やつらにはお礼をたっぷりするつもりだ。

リュウはジーの瞳を見た。

「暗闇は光が当たっていないから暗いだけなんだ。恐れることはない。恐れにとらわれ、飲み込まれるこそ、邪の影の思うつぼだぜ。自分の弱さを受け入れられる、そのジーの素直な心があれば、必ず闇に光を当てられる。モルバブジはそれを一番恐れるだろう。」

「でも…」

「鍵がお前を選んだんだから大丈夫だ。それにイシュを護れるのはお前だけだ。イシュはお前を信頼し、お前とここまでやって来た。鍵とイシュにどういうつながりがあるのかは分からないが、イシュも鍵もお前を信頼し、頼りにしている。」

リュウは励ますように言った。

ジーは無言で泉を見つめていた。

「私もイシュが好きよ。」

ジーは何か思い出すように呟いた。

「あの子を見ていると、こう、不思議な感情が湧いてくるの。ただガムシャラに生きてきた私が、初めて感じる、母性というか保護欲というか、人に対する愛情というか…」

ジーは唇をかんだ。

「私を頼り切って、必死についてきた小さなイシュ。何度も怖い思いをさせて、挙句守ってあげられなかった。

私は今あの子がどんなに恐ろしい思いをしているのかと思うと、悔しいし、怖いし、自分が情けないし、私…」

ジーの瞳から、ポロリと涙が落ちる。

リュウは、そっとジーの肩に手をかけた。

ジーの瞳から、また一つ涙がこぼれる。

二人の間を、時が静かに流れていった。

「私、犬系は嫌な奴ばかりだと思っていたけど、考えを改めるわ。」

ジーは鼻をすすりながら言った。

「俺も猫系はいけ好かないやつが多いと思っていたけど、考え直すよ。」

リュウもボソッと言った。

ジーは、自然にリュウの厚い肩に頭を乗せた。

満ちて行く月の明かりが、静かに二人を包み込んでいった。

16 砂の中の少女

翌朝、ジーとリュウはボーボーラに別れを告げるとリョッカを後にした。

獣身に変化した二人は、リュウの聖獣の輝きの輪に守られながら、砂漠を駆け抜けた。

ボーボーラの話によると砂漠の遥か北東、その先西方に進むと、その辺りにスギライ・ロー神殿があるということだった。

二人は、神殿目指してひたすら走り続けた。

軽快に走っていたリュウが突然立ち止まった。ジーも慌てて急ブレーキをかける。

「どうしたのさ?」

ジーは訝し気にリュウの横顔に目を向ける。

「この先から人のような匂いがする…」

リュウは首を傾げながら答えた。

「人?」

ジーは目を丸くした。

「ああ。不思議だな。用心しながら行こう。」

リュウは、耳を動かしながら言った。

しばらく進むと、砂の中に黒い影が見えた。

二人は少し離れたところで立ち止まり、その黒い影の様子を伺った。

ジーは耳をそばだてた。

「何か、救いを求めているようだわ…」

ジーは驚いたようにひげを動かした。

「おい、待てよ。危ないぞ!」

リュウが止める間もなく、ジーは黒い影に向かい走り出していた。

黒い人影は、近づくにつれ、少女の姿と見ることができた。

ジーは、砂の中に半ば埋もれかかっていた幼い幼女を咥えだした。

淡い茶色の柔らかな髪が、蒼ざめた顔にかかっている。小さな口からは、小さな声で救いを乞う言葉を呟き続けていた。

ジーは、人間の姿をとると、その少女を抱え起こした。細い体を包む麻色の服は、ボロボロで、その身体の重さは軽く、頼り無げだった。

「ちょっと、しっかりしなさい。」

ジーは、少女の和やらかな頬を、軽く叩いた。

少女の長い睫毛が震え、ゆっくりと瞼を開き、灰色の瞳がジー見つめた。

「助けて…」

「あんた、どうしてこんなところに…」

「盗まれたものを探しに…」

少女はか細い声で答える。

「それがないと困るの。長の命を受けたの。だから見つけない限りは戻れないの…」

少女はシクシク泣き出した。

「地図を頼りに旅してきたの。地図を無くし迷ってたの。」

「いいから、泣くのは止めな。」

ジーは、少女の涙を自分の指で拭った。

その時、ようやくリュウが追いついた。

「おい、ジー!」

「何か良くわからないんだけどさ。この子一人でここまで旅をしてきたらしいのよ。」

「ええ?こんな子供が一人で砂漠をか?」

リュウは訝し気に金色の瞳で少女を見つめた。

少女は、ジーの腕のでその細い身を震わせた。

「この狼は怖くないから。」

ジーはなだめるように少女の髪をなでた。

「怪しいじゃないか。こんな子供がたった一人で砂漠を旅するなんてあり得ない。しかも、獣身の姿さえとっていないなんておかしいだろう。」

リュウは厳しい視線を少女に送る。

「お前、連れはいないのか?」

「前に死んだの。」

「お前の名前は?部族は?村の名前は?獣身は何だ?」

リュウは鋭く言葉を投げかける。

少女はまたシクシク泣き出した。

「ちょっと、相手は子供なんだから、手かげんしなさいよ。」

ジーは苦笑した。

「怪しいと思わないのか?」

「あんたがさっき言っていた、人のような匂いって、この子の匂いなんでしょ?」

「うーん。そうとも言えない。どこかいつも嗅ぐ人の匂いとどこか違う気がするんだ。」

「どう違うのよ?」

「うーん…」

リュウは苦笑した。

「でも確かに不思議といえば不思議ね。」

ジーは小首を傾げると、少女を見つめた。

「あんた、名前は?」

少女は不安げに瞬きをした。

「私はミアっていうの。」

「じゃあ、住んでいた村の名前は?」

「……」

「獣身は何?」

「獣身…」

ミアは押し黙る。

「この子もイシュと同じで記憶を失っているのかしら…」

ジーの呟きに、ミアは顔を上げた。

「イシュおにいちゃん…」

ジーは思わず聞き返した。

「あんた、イシュを知っているの?」

ミアは俯くとシクシク泣き出した。

「お兄ちゃんが…」

「お兄ちゃん?あんた、イシュの妹かなんかなの?」

ミアは否定するように首を横に振った。

「お兄ちゃんが盗んだの…」

「はぁ?イシュが盗み?」

ジーは目を丸くした。

「お兄ちゃんは宝石を盗んだの…」

「宝石って…」

「宝石は大事な鍵なの…」

「ちょっと、ミア。」

ジーは厳しい瞳で腕の中の小さな顔を見た。

「お兄ちゃんのせいで、私の仲間みんな困っているの…」

ミアは、灰色の瞳で、ジーのとび色の瞳を見返した。

「ジー、そいつは人間じゃない!離れろ。」

リュウが大声で怒鳴った。

ジーははっとしたようにミアを見た。

ミアの影はなかった。

「お姉ちゃん。返してちょうだい鍵。邪様のために…」

ミアはジーの腕の中でニヤリと笑った。

ジーはミアを放り出そうとしたが、ミアの細い腕がジーの手首をしっかりつかんでいた。不思議なことに、その小さな手を振りほどこうともがいても、振りほどくことはできなかった。

「ほうら、変化してごらん…」

ミアはぞっとするようなしわがれ声で行った。

ジーは必死で獣身の姿をとろうとしたが、変化することはできなかった。

「モルバブジ様から変化封印の魔術を教わったのさ。変化できるものならしてごらんな。

クックッック…人間の姿では虫けら同然だからねえ。」

ミアの表情は激しく変化し、今は全く別のものになっていた。

骨ばったざらざらのうろこ模様の顔半分に、嘲るように開いた口の中に、紫色の歯茎が見える。澄んだ灰色の瞳は、白濁した灰色に。

「お前は邪の欠片だね!」

ジーは鋭く睨みつける。

「鍵をよこせば、命だけはとらないでやってもいいんだよ…」

「死んでもお前なんかに渡すもんか。」

ジーは叫ぶと、ミアの邪悪な顔に唾を吐きかけた。

「じゃあ、死んでもらおうかねえ…」

ミアは、顔にかかった唾を拭きもせず、ニヤニヤしていた。

リュウは即座に光狼の発光を強めると、ミア目掛けて光を放った。ミアはジーを盾にすると、可笑しそうに笑い狂った。光はジーを避けて四方に散った。

「リュウ!私に構わずこいつを攻撃して!」

ジーは叫んだ。

「聖なる獣様に仲間を殺すことができるかねえ…」

ミアは黒ずんだ下細い舌を突き出し、嘲笑った。

「お前、何で人の匂いがしたんだ。」

リュウは厳しく問いかけた。

邪の欠片のミアは、ニヤニヤした。

「これの匂いだろうねぇ…」

ミアは何かの塊をリュウに投げつけた。

一枚の肌色の皮だった。

「内部からその心に憑依してやった人間の皮だえ。面白いように欲に振り回された最期は、そりゃあ面白い見ものだったねえ。

獣身に変わられると面倒だから、変わる前に内部で遊んでやった方が、なかなか面白いんだえ。こいつが私の影に振り回され、欲望に潰されて自死した記念に、その皮をいただいたのさえ。」

ミアは、紫色の歯茎を剥きだした。

「てめぇ…」

「あんたって…」

リュウとジーは同時に叫んだ。

ジーは目を怒らせ、必死で体をよじり、ミアに向かって蹴りを放った。

「危ないねえ…」

際どいタイミングでミアは避けると、ジーの手首をさらに強くつかんだ。

苦痛に顔を歪めるジー。

「さあ、鍵を寄越しな…」

「お前を許さない!」

ジーは叫んだ。

「さて、黒豹が大人しくなるまでに、目障りな聖獣様を片付けるかねえ。そのあと、お前を八つ裂きにして、ゆっくり鍵を頂くことにするよ。ついでにお前らの毛皮を剥いでモルバブジ様に献上したら、さぞかしお喜びになるだろうねえ。楽しみだねえ…」

ミアはそう言うと含み笑いをした。

ミアは口をすぼめ、甲高い口笛を吹いた。

ジーとリュウの足元に、突如激しい振動が起きる。

砂を巻き上げて、何か巨大なものが轟音と共に現れ出でた。

自分の力を試したいと 試行錯誤しています もし 少しでも良いなと思って頂けたのなら 本当に嬉しいです 励みになります🍀 サポートして頂いたご縁に感謝 幸運のお裾分けが届くように…