学歴とは何か・なぜ使われるか(学歴の意味・理由) 【教育学】

学歴(=学業上の経歴)はよく使われる言葉です。大切だとも意味がないとも言われますが、社会において影響力があることは確かです。

しかし、「学歴」が指す意味は人によって微妙に違います。話者間の認識の違いにより話が噛み合わないことが多々あります。「ある国は学歴社会だ(学歴が社会的立場を決定する社会だ)」という話は、学歴の見方によってそうだともそうでないとも言えるものです。学歴とは何か、なぜ使われているのかを知らずに学歴の是非を考えても仕方ありません。

今回は学歴について、主に使われる2つの意味と、学歴が使われる理由である2つの考え方を解説します。

1.学歴の定義

学歴(educational background)は「学業上の履歴」ですが、一般に家庭や趣味の学びは含みません。社会的に認められるかが重要であり、法律で定められた教育機関である学校の履歴となります。

がく‐れき【学歴】

学業に関する経歴。どんな学校で学び卒業したかという経歴。

近代国家は学校制度を整備し、官僚・公務員の採用に学歴を要求することで、学歴は社会的地位を得るために必要なものとなりました。学校の価値が認められるようになると、民間企業も学歴を利用するようになり、学歴という考え方が人々に浸透しました(※1)。

2.学歴の比較され方:量と質 ~タテの学歴・ヨコの学歴~

高学歴とよく言われるように、学歴は高い・低いという表現で比較されます。しかし、その基準は話者によって大きく2つに分かれます。

一つは高卒(高校卒業)・大卒(大学卒業)などと言われる教育段階の違いです。教育学上で学歴と言えば主にこちらを指します。学校教育を経験した年数(教育年数)の違いであり、年数という「量」が多いほど高い学歴になります。年数を縦に積むイメージで「タテの学歴」とも言われます。

学校制度は国によって違いますが、教育年数を基準としてある程度別の国の学歴も進学や就職の際に認められます。国際的に比較しやすいように、1976年にユネスコが開発した「国際標準教育分類」という指標があり、現行の2011年改訂版では教育段階レベルを0から8まで分けています(文献①)。

もう一つは、同一教育段階での学校の違いです。現在、日本ではほとんど大学の違いを指します。同じ大卒でも、卒業した学校の「質」が高いほど高学歴ということです。年数は横並びなので「ヨコの学歴」とも言われます(※2)。

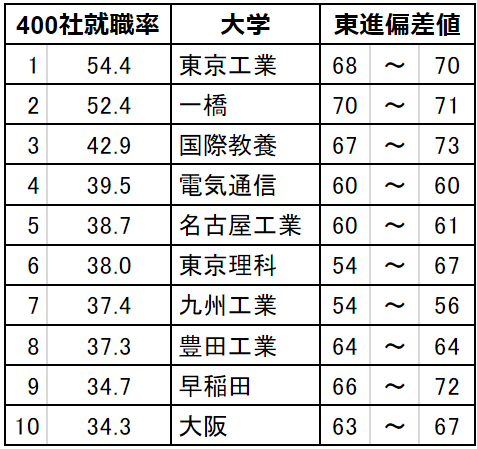

何を基準に質が高いとするかは人によって異なります。受験者の学力テスト分布から見た入学試験の難易度「偏差値」は一つの指標ではありますが、決定的な要因ではありません。人々の持つ主観的なイメージの方が重要です。例えば、同じ早稲田大学や慶応大学でも学部学科で様々な入試があり難易度も様々ですが、ほとんどの人は入試の細かいことは気にしません。もちろん、ブランドがあれば人気もあがるので偏差値も高くなりやすいですが、「質」の明確な基準はありません。以下は全国549大学の有名企業400社への就職率の上位大学ですが、必ずしも偏差値順に並んでいるわけではありません。なお、(大手への)就職率もまた一指標に過ぎず単純に大学の優劣を示すわけではありません。

表:がくまるい データ出典:川端(2020)(文献②)

学校教育制度・法律上は、「タテの学歴」の差はありますが、「ヨコの学歴」の差は存在しません。実際、公的な採用制度である公務員試験においては、高卒や大卒などの区分はありますが、大学の違いは採用に加味されません。しかし、民間企業においては募集要項に明記されないものの、大卒就職において大学の違いは大きな影響力があり、俗に「学歴フィルター」と呼ばれるふるい分けがよく行われます(文献③)。

3.学歴が使われる理由 人的資本理論とスクリーニング理論

量にせよ質にせよ、学歴が企業の採用に用いられる理由は大きく2つあります。

1つは人的資本理論、教育は個人の能力を高める、より上級の学校で学ぶほど能力が高まるという考え方です。

もう1つはスクリーニング理論、仮に教育が個人の能力を高めないとしても元々持つ能力を社会に示す、能力が高くないと入試は越えられず学歴は得られないという考え方です。入試は能力が高い人のみを通すスクリーニング(ふるい分け)として機能しているとみます。この理論では、学校で何を学んだかや成績は関係なく、入試を突破したことが大事となります。

なお、上記2つの理論は、教育年数が高いほど賃金所得が高いことを説明する仮説として1970年代から検証されていますが、人的資本理論を支持する研究もスクリーニング理論を支持する研究、どちらも支持する研究もあり確定的ではありません(文献④)。また、教育年数という数値にしやすいものに比べ、学校の「質」は基準が難しく変数として扱いづらいためか、実証研究において「ヨコの学歴」はあまり扱われていません。

どちらにしても(両方でも)各企業で個別に人間の能力を測定するのは難しくコストもかかるので、採用のふるい分けで学歴を利用するのは経済的合理性が高い、とみなされ利用されています。

ただ、人的資本理論にしても学校で育成される能力と職業に求められる能力は一致するとは限らず、スクリーニング理論にしても入試で必要な能力と職業に求められる能力は一致するとは限りません。経験によって学歴は当てにならないと思う人も出てきます。また、学歴は家庭の経済事情など能力以外の多くの社会的要因に左右され、能力があっても競争に参加できない者も多数いるなど、学歴利用に対する批判は様々なされてきました。

4.おわりに 学歴に対する価値観は個人・境遇により異なる

学歴に対する価値観は学歴についてどう思うかだけでなく、何を高学歴と見るかも個人により異なります。同じ学歴という語でも「タテの学歴」を指す人もいれば「ヨコの学歴」を指す人もいます。私見ですが、大卒者が多い環境では学歴といえば「ヨコの学歴」を指し、タテに関しては「大卒も高卒も働けば変わらないよ」と考える人が多い気がします。対して、そうでない環境、特に大卒と同一の仕事をしながら賃金に差がある立場の人は、学歴といえば「タテの学歴」を指す人が多い気がします。大学以外は「ヨコの学歴」があまり使われないことや、不利な方が差を意識しやすいことがその要因と考えられます。

学歴を利用することの是非や功罪は今回は扱いませんが、どのような意見を持つにせよ、「学歴」という語には今回述べたような複数の見方があり、認識の齟齬が生まれやすいことは知っておくべきです。

学校と就職の関係は変化しつづけており、単純ではありません。高専・短大・高校専攻科・専門学校・大学院など、多様な進路がある現実を社会全体で知り、認める必要があります。こうした多様な現実を知れば、高卒と大卒だけで考えたり、大学を偏差値で序列化したりする見方の狭さが浮き彫りになるでしょう。私も今後も皆様の教育に対する認識を広げられるような解説をしていきたいと思います。

注釈

※1 学校制度成立当初から学歴の重要性が社会に認められていたわけではなく、徐々に浸透していった。日本では、明治初めに近代学校制度が整備されたが、明治30年代でも義務教育を卒業していない者が多く、主要工場の職工では56%(明治35年)が義務教育を卒業していない者であった(文献⑤ p.188)。

※2 「タテの学歴」と区別する意味で「ヨコの学歴」が「学校歴」とよばれる場合もある(文献⑥)。しかし、高校と大学の差もまた「学校の履歴の違い」と呼べるため、適切に区別できている語とはいえず、本文では用いていない。

参考文献

①UNESCO Institute for Statistics "International Standard Classification of Education (ISCED) 2011"2012年

②川畑翔太郎「『高学歴は就職に有利』は本当か?『就職偏差値ランキング』から徹底分析する」現代ビジネス、講談社、2020年:

https://gendai.media/articles/-/75894 (参照 2023年11月29日).

③福島直樹『学歴フィルター』小学館、2018年

④村田治『人的資本理論とスクリーニング仮説:実証研究のサーベイ」『経済学論究』74(3)、pp.1-45、2020年

⑤天野郁夫『学歴の社会史 教育と日本の近代』平凡社、2005年

⑥渡辺良智「学歴社会における学歴」『青山学院女子短期大学紀要』60、pp.87-106、2006年

★過去の教育学解説記事一覧

いいなと思ったら応援しよう!