遺言書の書き方や見本のご紹介

前回は、遺言書を書く際に気を付けるべきポイントを解説しました。今回は「遺言書を確実に有効なものとするための要件」をご説明いたします♪

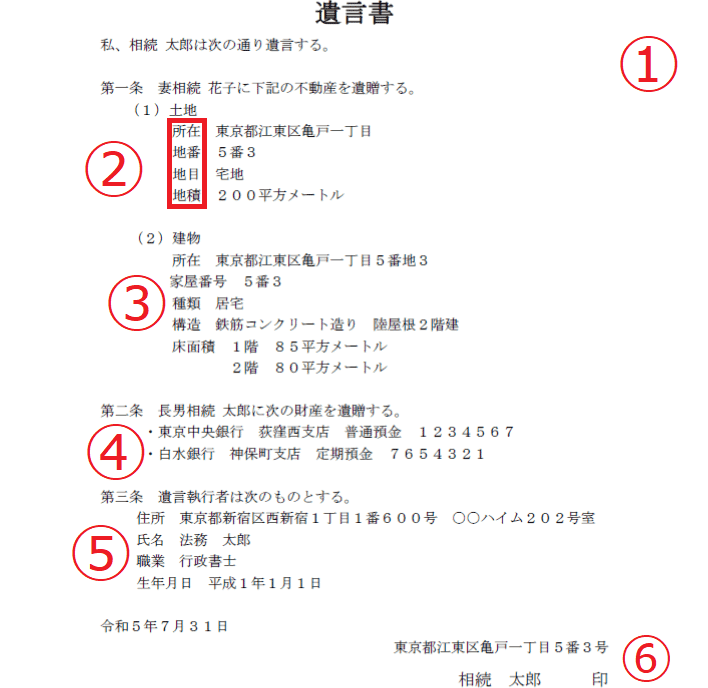

遺言書の見本

①様式、遺言書の枚数

大原則、すべて手書きで書かなければなりません。例外については、前回の記事をご覧くださいませ。

遺言書の枚数は、2枚以上になってもOKです。

遺言書の続きも手書きして、末尾にお名前を書いてハンコを押していただければ問題ありません。一通の遺言書として作成したことを明らかにするために、ホッチキスなどでセットにしてください。

②土地の遺贈(ご本人がお亡くなりになったことを契機にする贈与)をする場合

下記の事項を調べるには、不動産登記簿の謄本を法務局で取得する必要があります。

土地を特定するための4つの記載事項

土地の所在

地番

地目

地積

③建物を遺贈する場合

土地と同様、法務局で登記簿謄本を取得する必要があります。

建物を特定するための5つの記載事項

建物の所在

家屋番号

種類

構造

床面積

土地、建物の謄本を取得した場合、その書類を遺言を入れる封筒に同封するとよいでしょう。

④預金も遺贈可能

どの銀行のどの預金かを特定しなければいけませんから、上記のサンプル④のように記載しておくのがよいでしょう。

⑤遺言の内容を確実に実現するために

遺言執行者を定めない場合、誰も遺言の内容を実現してくれない可能性があります・・・。そのため、遺言執行者を決めておくことが望ましいです。

遺言執行者に最も望ましい人

親族の中でご本人より若い方で、その遺言によって利益を受ける人

遺言書を残す方より若い、相続に精通した専門家

遺言執行者は2人以上選任することができるため、上記に当てはまる人を選任することをお勧めします。

遺言執行者になることができない人

未成年者

遺言執行を適切に行うことを期待することができないため破産者

財産管理をする能力を期待することができないため

遺言執行者として望ましくない人

遺言によって不利益を受ける人

遺言執行者に遺言を預けることとするケースが多いため、遺言執行者が遺言の存在を言わず、その存在が発覚しない可能性があるためご本人と同じくらいの年齢、高齢な方

遺言を残したご本人より先になくなってしまう可能性が十分に考えられるため

⑥遺言を書いたら、最後は押印

認印でもよいですが、実印を押すことをお勧めします。

理由は、前回の記事をご覧くださいませ。

実印で押印したら、印鑑証明書も取得しておきましょう。後々の紛争を防止するためです。

遺言の作成サポートのご紹介

GAKU綜合法務事務所では、遺言の作成サポートをしております。

できるだけトラブルになりにくい遺言を書きたい…

ある方に財産をできるだけ多く渡したいけど、どうしたら…

事情が変わって遺言を違う内容にしたい…

この書き方で本当に有効な遺言なのか心配…

など、遺言に関する様々なお悩みを解決し、お客様の自己実現のお手伝いをさせて頂いております。

投稿者のプロフィール情報

代表行政書士 中田 丞哉

Nakata Shoya

札幌市出身。日本大学法学部卒業。塾講師、大手行政書士事務所での勤務を経て事務所を開設。建設業許可申請、契約書作成、遺言・相続関係業務を独自の人脈でサポートする。