太田三郎の画集『ひこばえ』の美本が届いた!

2009年頃からテレビを見ることはなくなったが、配信で流れる番組が目に入ることはある。

戦前をあつかったドラマで、本棚が映るとたいていは、茶色っぽい本が収められていることが多い。

待て、待て、それは間違ってはいないか。

戦前は,今から見て昔、だから本棚の本は古本のような昔の本っておかしくないか。

本棚の本はドラマの時代の新刊である場合が多いのだから、それは新しい美本でないとおかしいのではないかと思うのである。

どうやら世間では、昔の本というのは茶色っぽい古本だという固定観念があるようだ。その固定観念の作用で、戦前を時代設定にしたドラマの中の本が古本のようになるのだろう。

さて、今日は何の話かというと、110年以上前の本だが、昨日、出版されたばかりであるような、きれいな古本を紹介したいのである。

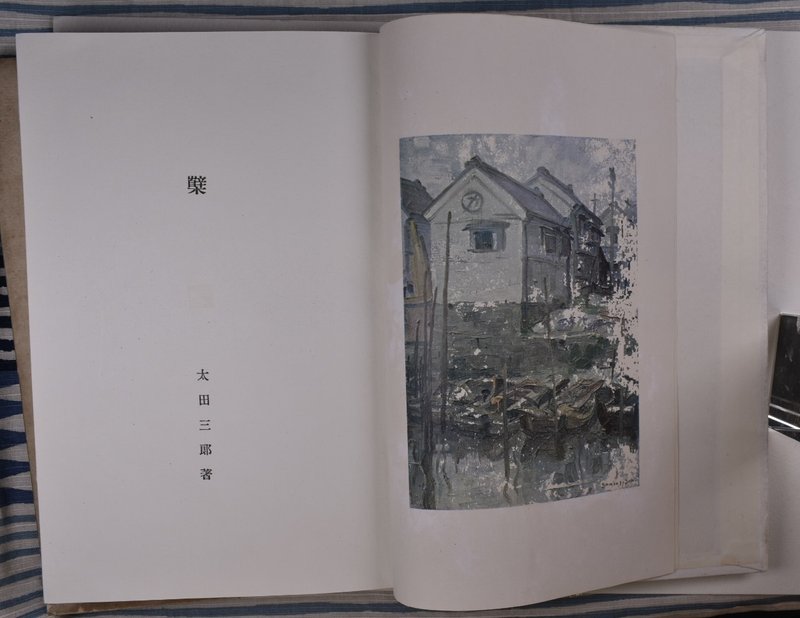

1 太田三郎『ひこばえ』

太田三郎の単著としてのスケッチ画集は2冊ある。

『蛇の殻』(明治44年3月、精美堂・博文館)

『ひこばえ』(明治44年6月、精美堂・博文館 *中扉の書名は「蘖」)

なかなか美本が手に入らないと嘆いていたが、今回、『ひこばえ』の美本を入手することが出来た。

箔押しの金も残っているし、背もきれいである。

これまで架蔵していたものとならべてみた。

右の旧蔵本は、やけや傷みがひどいことがよくわかる。

2 旧蔵者は洗竹亭

この本は、拵え帙に包まれていた。拵え帙とは、愛書家が本を保護するために作成したカバーのことである。

そこに「洗竹亭」の印があった。

調べてみると、洗竹亭は、愛書家として知られる生田敦夫の号である。

ウィキペディアに立項されていた。

生田 敦夫(いくた あつお、1960年(昭和35年)- )は、京都市生まれの新古美術・文化財保存修復師、装幀製本家・近代文学研究・著述家。アトリエ・サバト館代表。雅号に「洗竹亭」「裏山鹿楼」「花折鎮鯰居士」他。

生田の父は、異能のフランス文学者生田耕作である。

ウィキペディアの経歴のところで次のような気になる記述があった。

1994年、経師大入工房にて、修復・製本技術を学ぶ。

1997年、独立。新技術の開発・保存修復並びに装幀製本、数千点。

書籍収集家としても知られる。

書物の製本および保存修復の技術を身につけた人ということになる。

『ひこばえ』は目が覚めるような美本であるが、気になる点もある。

ひとつは、三色版の口絵があるが、今回入手した美本の方には保護の薄紙がなく、はがれが生じている点である。わが旧蔵本には、薄紙があり、はがれはない。

もうひとつは、旧蔵本は、背と用紙が密着しているが、美本は背と用紙の間にわずかな隙間があるのである。

わからないことだが、もしかしたら綴じ直しが行われたのかもしれない。

また、背と用紙の隙間は、開きがよいようにするための処置かもしれない。

用紙の丈も、旧蔵本より美本の方が若干低くなっている。やすりをかけたのだろうか。

*左を揃えると、右に高さの違いが出ることがわかる。

改装があったかどうかは、わたしの知識経験では、明確に判断しがたい。

ともあれ、いまは名のある蔵書家旧蔵の美本を入手できたことを素直に喜びたい。

3 ボイラー

『ひこばえ』や『蛇の殻』という書名は、スケッチ画(コマ絵)が、太田にとって第一義のものではなかったことを示している。

ひこばえは、切り株から生えるが、もとの樹木の大きさに育つことはないし、蛇の殻は文字通りの抜け殻である。

太田は、『ハガキ文学』にかかわり、絵葉書作者としても活躍し、雑誌に掲載されたスケッチ画や口絵を多く残している。文展入賞をめざしていた時期の太田にとって、印刷された絵画の領域での活躍は、生活を支えるための手段ではあったが、画家としての表現の欲求を十分に満たすものではなかったということになる。

当時、印刷された絵画の領域での〈王〉は竹久夢二であった。

太田のスケッチ画の特徴は客観性を重んじる点にあるが、それは竹久夢二のコマ絵の抒情性とは同調しないという選択を示しているようだ。

太田は、油彩画《カツフエの女》で、大正2年の第7回文展の三等賞を得た。それ以降、雑誌の口絵や挿絵の寄稿を停止したわけではないが、印刷された絵画の領域での活動は少なくなっていく。

竹久夢二は、一時、本格的な油彩画の勉強をめざしたこともあるが、コマ絵や装飾美術の領域で唯一無二の存在となった。

竹久と並称されることもあった太田の活動は、竹久の影に隠れることになった。

『ひこばえ』のスケッチ画の分析については機会を改めることとするが、一番終わりに掲載されているボイラーの絵(多色石版)を紹介しておこう。

浜辺に遺棄されたこわれたボイラーだろうか。

ボイラーは、密閉した鉄の大きな容器の中で蒸気を発生させる湯沸かし装置である。

おもしろいことに、竹久夢二にも、ボイラーの絵がある。

『夢二画集 夏の巻』の中扉の絵である。

左に添えられた歌は「夏の日は赤くぬりたるボイラアと/爛れし彼が傷口に照る」というもの。

太田も竹久も、海辺のボイラーを描いているが、おそらく船舶に使用されていたものが遺棄されているという風景がよくあったのだろう。

【参考】

竹久と太田の並称問題については下記記事参照。

第7回文展受賞作《カツフエの女》については下記記事参照。

【編集履歴】

訂正2024/06/30 図版キャプション2ヶ所 筆写旧蔵本→筆者旧蔵本

*ご一読くださりありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?