1月に読み終えた本

年明け早々緊急事態ということで、おとなしくしていた。とはいえ前回のときと違ってもうこの生活にもだいぶ慣れてしまっているし、チェロのレッスンもふつうにあったし、冬アニメもあったしで、読書がめっちゃ捗ったという感じでもなかった(これは言い訳です)。

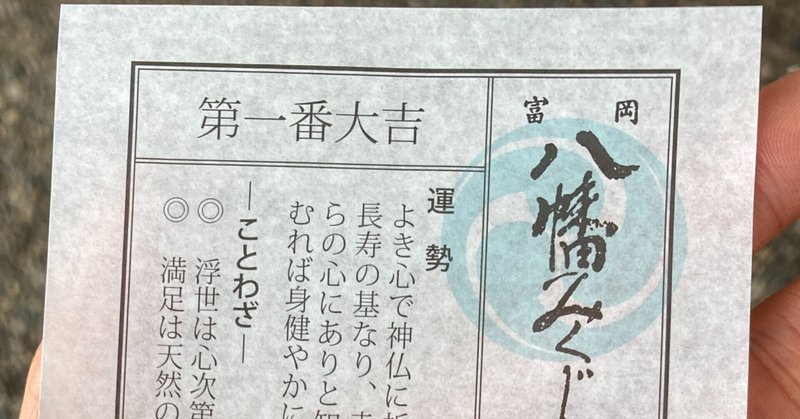

見出し画像は初詣で引いたおみくじ。まず大吉がひさしぶりだったのに加えて、「第一番」というのはさすがに人生ではじめて引いたので、内心めっちゃ興奮してしまった。巫女さんも「アッ、一番ですね……!」みたいな感じになってた気がする。希望は「すべて叶う」とのことなので、ガンガン希望していこうと思う。今年は歳男だし、やっていくぞ。

宮澤伊織『裏世界ピクニック5 八尺様リバイバル』(ハヤカワ文庫JA)

アニメも始まった裏世界ピクニックの新刊。1年ぶりだったのでわりと忘れてしまっていた。

このシリーズは百合文脈で語られることも多いけど、この巻はだいぶそれが大きかった。ネタバレなのでぼやかして書くが(誰への配慮なのか)(ぼやかしたらネタバレではないのでは)、シリーズを読んできた者にとってはついに、という感じの大事な章があった。その章は、主人公/語り手である空魚の、鳥子に対するあれこれ(正確にいうと鳥子の空魚に対するあれこれに対する空魚のあれこれ、かな)が実にうまく書かれていて、素直に感動してしまった。ここからさかのぼって考えるならば、シリーズを通して空魚がある意味「信頼できない語り手」だったのだと気付かされる。その書き方が本当に良くて、ため息が出た。これ、文章でもやばいのに、花守ゆみりさんと茅野愛衣さんの声でやられたら大変なことだなと思ってワクワクする(アニメでそこまでやるかわからんけど)と同時に、どうやって映像で表現するのかすごく気になる。

W・G・ゼーバルト『アウステルリッツ』(白水社)

正月は普段は読めないような本(気合のいる本)を読もうということでゼーバルトの『アウステルリッツ』に挑んだ。この「小説」は、一度図書館で借りてみたものの挫折した経験があり、しかし読み通してみたいと思っていたのであらためて購入していたのだった。

この作品は建築史家のアウステルリッツという人物が、語り手の「私」に語りかける体裁で進む。アウステルリッツは建築物はもちろんのこと、それ以外のことにも博識で、「私」に対してひたすらに語り続ける。この語りの書き方が特徴的で、カッコに入れて話を表現するというのでもなく、ひたすらに地の文と同じような形で進む。時折「と、アウステルリッツは語った」というようなことが挟まって、ここはアウステルリッツの話だったんだなと気づくことが最初の方では多かった。解説や訳者のあとがきを読むと、ドイツ語(ゼーバルトはドイツ人)には人から聞いた話を伝えるときに使う独特の時制があるらしく、アウステルリッツはその時制で喋っているようだ(アウステルリッツの話はですます調になる)。さらに、アウステルリッツが別の誰かの話を語り、その別の誰かがまた他の誰かの話をするというような重層化した語りが語られて、その往復運動がすごく、気を抜くと置いていかれそうになる。文章の切れ目も全体を通して数えるほどしかない。

これらはさらに、さまざまな歴史(時間)や言語、地理を超えて語られることになる。それはとりもなおさずヨーロッパの歴史(特に近代の)でありながら、またアウステルリッツ自身の出生の秘密とも関わって、ミクロのレベルとマクロのレベルが何層にも折りたたまれる。恐ろしく緻密な小説で、読みきるのに本当に力を使ったなという感じがあった。

ゼーバルトのこの作品以外も含めた散文作品は、文章の中に写真が挟まれていることも特徴的で、その写真は実際にゼーバルトが取材して撮られたものだったり、手に入れたものらしい。上で「小説」とかっこにいれ、また「散文作品」といったのはこの手法のためでもある。この写真の不思議な力があって、実際にある風景が写真で示され、また文章でそのことに触れられることにより、これが本当にフィクションなのかそれとも別のなにかなのかというこれまた独特の感覚を読み手に味合わせる。

正直読了したいまも「読み終わった……」という感じはあれどカタルシスのようなものはなく、一体自分は何を読んだのだろうという気持ちがある。しかし、個人の歴史と都市、国家、ヨーロッパの歴史、言語、文化、地理という複雑で絡み合ったテーマを、一つの作品として精緻に構築したゼーバルトのものすごい文章に圧倒されたという感覚はある。果たして正月から読むようなものだったのかよくわからないが、他の作品にもがぜん興味はわいたのだった。

葦原大介『ワールドトリガー』(ジャンプコミックス)

この「n月に読み終えた本」で漫画を取り上げたことはなかったと思うが、これは漫画を本だと思っていないとかではもちろんない。「読み終えた」というのが各巻なのか全巻なのかというのをいちいち考えてしまって、書けないだけである。「いや、上で『裏世界ピクニック』(完結してない)書いてるやん……」と思ったりしてぐちゃぐちゃなのだが。

というわけで、『ワールドトリガー』を全巻買って読んだ。これはまだ続いているんだけど、なかなかにおもしろかったのでサークルの方でバッと感想を書いた(余談だが、記事とサークルの書き分けは、ちょっとプライベート寄りなのがサークル、ぐらいであとは直感である)。せっかくなのでこちらにも転載して供養しようと思う。一応ネタバレがあります。

ワールドトリガーのメモ 2021/01/12

三連休は『ワールドトリガー』をKindleで全巻買って読んでいた。

この作品はアニメ化したときに最初の数話見たのだが、当時はあまり引っかかるものがなく、視聴をやめてしまった。その後に評判を聞き、とくにチーム戦を描いているのがおもしろいという話で興味を持って、そのうち全巻買おうと思っていた。この三連休中にアニメ版の2ndシーズンが始まったので、これに原作から追いつこうと思ってめでたくポチった。以下なんか書くけど、ネタバレとか雑です。

興味を持ったチーム戦のところだが、10巻ぐらいまではあまりピンとこなかった(個人的に漫画を全巻買いするとまず2周するので、1周目をざっと読みすぎたというところもある)。

10巻ぐらいまでは「ネイバー」というこの漫画の敵との戦いが大きくクローズアップされるので、主人公側の「ボーダー」がチームでアレコレしているという描写がそこまで多くない。遊真(黒トリガー)対三輪隊の話と、迅・嵐山隊対A級遠征組のところで、チームでの戦い方というのが印象付けられるけれども、遊真つえー迅つえーで終わっちゃってる感もある。

主人公たちもチーム(玉狛第二)を組むわけだが、それがチームとして機能しはじめる(「機能」というのは、対ネイバーとして、という意味ではない。少なくとも既刊では)のが10巻以降で、ここで「ランク戦」の話になる。ボーダーの所属のチームは例外を除いてA~C級とランク付け(A級3位、のように)されていて、B級以上はチームごとの模擬戦を勝ち抜くことによってランクが上がっていく。これがランク戦である。

このランク戦がおもしろくて、チーム同士が自身の能力、相手(だいたい3から4チームで戦う)の能力を分析し、戦術を考えて戦う描写がしっかり描かれているのが楽しい。どのチームも戦術を練り、訓練をし、地形や天候をどう活かし殺すかを考える。そしてそれらがランク戦という実戦(実戦?)でどう生かされるかということが答え合わせのように描かれる。

あと、このランク戦は作中ではスポーツの試合のように描かれているのも特徴的かもしれない。必ず実況と解説がついていて、いまどういう状況なのかが言葉で解説される。自分はたまに漫画でバトルシーンがあると、これ何が起きてんだ?と思ってしまうことがあるのだが、読んでいるだけでふつうにわかるというのは意外といい体験だと思った(終了後の振り返りもある)。

3~4人のチーム単位だとキャラクターもたくさんいて、細かく特徴とか性格が設定されいるのもすごいなあと思う。なので、ひと通り読んだあとに2周目を読むと、ランク戦までのチーム描写がよりおもしろく見える。例えば東隊というチームがある。対ネイバー戦ではこのチームの隊長以外の隊員の未熟さが少し描かれているのだが、ランク戦では戦術家である隊長・東が隊員に考えさせて、成長を促そうというシーンが出てくる。隊員もそれに応えてランク戦を通して成長していく。今後またネイバーと戦うシーンが出てきたら、その成長が実戦で見れるのだろうなというのが予想できて楽しい。

あまり考えずに長々と書いてしまった。強引にまとめると、チームとしての戦術と個人の成長が連続したものとしてちゃんと描かれているのが良いところかなと思う。主人公チームがそう描かれるのは、まあ主人公なので当たり前っちゃ当たり前だけど、それが別のチームに波及し、また主人公たちにも……というポジティブで健全で清々しいところ(ある意味部活ものだ)が、ランク戦を下敷きにした丁寧な舞台の上で描かれているのが気に入ったところだ。

長え、尺稼ぎか? 2月には新刊(23巻)が出る。楽しみ。

引用にも書いたが、アニメも見始めた。1期はオリジナル要素もあったらしいが、2期はいまのところは原作に沿っていると思う(アニオリがダメとかいう話ではない)。作画もすごくいい。キャラがたくさん出てくる作品なのだが、演者もそれぞれのキャラに合っているなと感じるし、全体的に丁寧に作られている。アニメで生駒と弓場の声優が誰になるかがすごく気になります。

エリック・シブリン『「無伴奏チェロ組曲」を求めて――バッハ、カザルス、そして現代』(白水社)

バッハの無伴奏チェロ組曲といえば、チェリストにとっては聖典のような楽曲で、古今東西のチェリストが演奏・録音している。そのはじめがパブロ・カザルスで、この20世紀最大のチェリストによって再発見されたことによって、チェリストにとっては最も重要なレパートリーとなった。

自分がチェロを習い始めたのも、第一組曲を弾いてみたいと思ってのことで、憧れの楽曲である。この本の著者も、この曲に偶然に出会って魅了されてしまい、バッハのことを調べ上げ、カザルスの生涯を辿り、一冊の本を書いてしまう。自分のようにいきなりチェロを習い始める人はまあいそうだが、いきなり本を書いてしまうのはすごい(ちなみに彼も、チェロを習ってみてもいる)。六つの曲と六つの楽章になぞらえて36の章で構成されており、副題にあるようにバッハ、カザルス、現代(現代のチェリストや自分が経験したり取材した話)の話と交互に話が進んでいって興味深い。

ジャーナリストである著者をここまでかき立てる理由の一つに、この無伴奏チェロ組曲のバッハ自筆譜が存在していないということがある。それを追うように楽曲の謎(たとえば、実はこれはリュートのための楽曲なのではないか、とか)や、大バッハ亡き後の妻や子孫たちの人生がそれなりの分量で書かれているのも読み物としておもしろい。

カザルスの人生についても、バッハのそれに劣らず書かれている。チェリストとしてだけでなく音楽家としても超偉大、平和運動でも一貫して反ファシズムの闘士であり、故郷カタルーニャのことを常に愛する魅力的な人物であったことがよく伝わってくる。録音を聴きながら読むと味わいがあっていいと思うのでおすすめしたい。

無伴奏チェロ組曲だけでここまで書けるのはすごいと思いつつも、それだけ魅力のある楽曲なのだなあと再認識した。自分も、なんとかチェロを続けて、第一組曲の第一楽章(プレリュード)だけでも弾けたらいいなと思っている。

江永泉・木澤佐登志・ひでシス・役所暁『闇の自己啓発』(早川書房)

noteに掲載されていた読書会の記事をまとめて書籍になった。自分は木澤佐登志経由で知って、何本か読んだ記憶がある。

『親密性』の回はわりと最近noteでも話題になっていたので読んで、今回本でも読んだが、だいぶ頭に入ってきたなと言う感覚があった。補筆したり注が入ったりしているというのもあるし、都合二回目なので当然といえば当然だが、個人的にはこういう文章(批評とか)は縦書きのほうが読みやすいなと思う。

全体的にけっこう難しいところもあり、毎回のお題の本が前提になっているので、それを読んでないとわかりにくいところもありそうだ(読書会なので当然ではある)。一方で、例えば反出生主義なんかは、議論の前提から話していて、よくわかった(論者のべネターが、「死」への忌避とか、論理パズル的な考えから反出生主義を導き出しているというのは興味深いと思った)。にしても、みんなそれなりに自分のフィールドがありつつ、縦横無尽に語っているのが単純にすごいなあと思った。

「闇」というだけあって、なかなか刺激的な話が多い。特に反出生主義やアンチソーシャルに関する章がわかりやすいかもしれないが、「常識的」な議論をかなり飛び越えている感じがあるので、ある意味では「頭の体操」になるような気もする。いろんな章で出てくるリバタリアニズムの話なんかもそういうところがあって、自明の前提となっている立場を踏み抜いて考えることによって、世界や可能性についての視座・視野を高くする、広げる面白さがある。まあ自分はそういうのを読んでしまうとすぐ感化されるところがあるので、気をつける必要はあるなあと常々思ってはいる。

そんなことを考えつつ、もっといろいろ読まなきゃと思ったり、読書会というのも良さそうだという、(光の)自己啓発っぽいことをベタベタに思ってしまった。それは多分、この本から、4人が本を読んで語り合う愉しさがよく伝わってくるからだろう。

小野正嗣『100分 de 名著 フランツ・ファノン『黒い皮膚・白い仮面』 2021年2月 』(NHK出版)

ファノンを読んでみたいなと思っていたところ、『ディスタンクシオン』に続いて『黒い皮膚・白い仮面』が100分 de 名著で取り上げられると知った。『ディスタンクシオン』のテキストも良かったし、また買ってみた。著者は小野正嗣。

ファノンの中には、黒人への差別に抗おうとする部分と、一方で「白人」になろうとし、他の非白人に差別的なまなざしを向けてしまう部分があったという話があり(『黒い皮膚・白い仮面』の中に葛藤が書かれている)、その引き裂かれるような状態を書いてるのが凄まじいと思う。詩が引用されたり、詩的に書くということは、そのような状態を書くことが、詩的な言語でないと難しいということなのかなと思った。

言語の話で、フランス語とクレオール語の話もされていたが、フランス語で書くのは、(クレオール語の書き言葉がなかったということもあるが)フランス語を内破させるような試みで、詩はそのために必要だったのだろうと思う。セゼールも同じような試みをしていたのかもしれない。

最後に「ニグロは存在しない。白人も同様に存在しない」という有名な一文が紹介されている。著者(小野正嗣)も「目の前に存在する人をまっすぐに見ることは本当にむずかしい。他者をどう見るかによって僕たちの現実そのものが変わる」(p76)と書いているが、引き裂かれたファノンの目が、それでもなお「理想」を見ることで「現実」を変えようとしていたのだと思うと、非常に重たい言葉として響く。