「コミュニティとは、自らの専門領域そのもの」

昨日のお題は「アイスブレイク②ー流れ星・月・木ー」。

アイスブレイクとは、人と人のわだかまりを解いたり、話し合うきっかけをつくるためのちょっとしたゲームやクイズ、運動などのこと。

「流れ星・月・木」は、そのお題通り。1分以内で、紙に「流れ星」と「月」と「木」の絵を書く、というもの。

3つにつながりがあるとかないとか、どのくらいの大きさにするとか、などなどの諸条件は各自で決めていただいて、OKです。

せーの!で、書いたものをみんなの前に出してみます。すると…アレレ、みんな違う!解ったつもりでいるけれど、それぞれ頭に浮かべるイメージが違う。ゆえに、どんなことでも表現(=言語化)し、何度も確認する必要があります。

今日のお題は、「コミュニティとは、自らの専門領域そのもの」。

これは20年前の2000年に発刊されたピーター・F・ドラッカーの「プロフェッショナルの条件」の「はじめに」に書かれている一節。

ちょっと長い前置きの後に、この考え方を整理します。

ピーター・F・ドラッカー

ピーター・ファーディナンド・ドラッカー。

1909年、オーストリア・ウィーン生まれ。フランクフルト大学卒業後、経済記者、論説委員をつとめる。33年ナチス・ドイツの不興を買うことを承知の論文を発表して、ロンドンへ移住。マーチャントバンクでアナリストをつとめた後、37年渡米。ニューヨーク大学教授などを経て、71年、ロサンゼルス近郊のクレアモント大学院大学教授に就任、以降この地で執筆と教育、コンサルティング活動を続けました(【出所】ドラッカー日本公式サイト)。

日本では2009年に発売された「もしドラ」で、一躍有名になりましたね。

【前置き①】そしてどう記憶されたいか

僕が初めてドラッカーに接したのは1993年の大学2年生の夏。

アイセックというサークル(非営利団体)で活動していた時に悩んで手に取った「非営利組織の経営」という本でした。

営利組織も非営利組織も「成果」に焦点を当てることの大切とそのための考え方をこの本から学び、その後のアイセックライフで実践しました。

アイセックライフを通じて、限られた時間と予算の中で香港の学生を招いた国際会議を成功させたり、後世に残るタイと香港の大学との交流の仕組みを作ったり、といった「経験」や「つながり」を通じた「人の変化」という成果を挙げられたのは、皆さんのご協力とこの本のおかげです。

その中で、今ではすっかり有名になった、この一説に出会います。

私が十三歳のとき、宗教の先生が『何によって憶えられたいかね』と聞いた。誰も答えられなかった。すると、『今答えられると思って聞いたわけではない。でも五〇になっても答えられなければ、人生を無駄に過ごしたことになるよ』といった

これは、他人にどう見られたいか、などという浅い問いではありません。自分が他者との関係でどうありたいか、すなわち「ああ、あの人はこのような人だった」と後世振り返られた時に、どのように記憶される存在でありたいかを考えて行動せよ、ということを意味している、と理解しました。

今日でも私は、いつもこの問い、『何をもって憶えられたいか』を自らに問いかけている。これは、自己刷新を促す問いである。自分自身を若干違う人間として、しかし、なりうる人間として見るよう仕向けてくれる問いである。運のよい人は、フリーグラー牧師のような導き手に、若いころそう問いかけられ、一生を通じて自らに問いかけて続けていくことになる。

あれから気づけば27年。日々、問い続けています。僕は「ヒトとヒト、ヒトとコトを結びつけ、ポジティブな変化を生み出す交差点=辻となる機会の幹事」として記憶されたいと考え、日々、生きています。

そんな中で最近、ご縁があって、キャリアを考えるコミュニティのメンターをさせていただいています。

今、メンバーがキャリアに関する「10個の質問」に答えるというワークに取り組んでいます。その質問の一つに「社会人経験で、一番成長したのはいつですか?なぜですか?」というものがありました。そこでふと思いました。

【前置き②】「成長とは?」

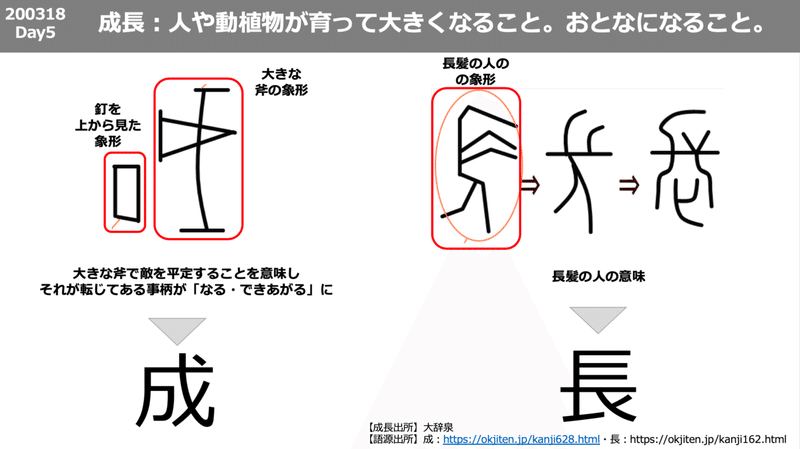

自分にとって成長とは何か、と問われたら、どのようにお答えになりますか?辞書には「人や動植物が育って大きくなること」(出所:大辞泉)と書かれています。「成長」という字の語源はこんな感じです。

「大きな斧で敵を平定すること」が転じてある事柄が「なる・出来上がる」の意味になった「成」が、主に意味を作っています。

ちなみに僕にとっての成長の定義は「自分の持っているものと、相手の求めているものとを交換して(≒期待に応えて)、より成果をあげられるようになること」。

よって、自分が成長を実感できるのは、次の3つのうちのどれかです。

①今までになかった「期待」に応えられるか

②今までになかった方法で成果を挙げるか

③今まで以上の質・量・スピードで成果を挙げるか

若い時は「③質・量・スピード」で勝負でしたが、最近は①に象徴されるような(役に立つというより)意味のある成果を挙げたり、今までもたらせなかった場で成果をあげた時などに成長を感じます。そのために、引き続き学習が必要です。

ここでドラッカーです。

「私を変えた7つの経験」のなかで、成長についてこのように書いています。

成果を挙げ続け、成長と自己変革を続けるには、自らの啓発と配属に自ら責任を持つ、ということがある

成長に関する定義ではありませんが、成長のためには「自らの啓発と配属」に責任を持つことが必要、と述べています。学習を継続し、自らが身を置く場を自ら獲得せよ、という趣旨です。

「コミュニティとは、自らの専門領域そのもの」

ドラッカーはマネジメントの定義を「人をして何かを産み出させること」とし、それをなす人を「知識労働者」としています。「知識労働者」とは肉体労働ではなく、自らの知識によって企業や社会に貢献する労働者のことです。

そして、今後の社会は「知識を基盤とする組織」が中心となり、「知識や理論を使うよう学校で教育を受けた人たち」のますます多くが「組織」で働くようになる、とも述べています。よって、知識労働者は「組織に貢献して初めて成果を挙げる」ことができるのです。

しかし、知識労働者の帰属先は、組織ではありません。その組織に貢献するために自らが持つ「専門性」です。

知識労働者の帰属先は、雇用主たる組織ではなく、自らの専門領域にならざるを得なくなる。彼らにとって、コミュニティとは自らの専門領域そのものとなっていく。

あなたは何をしている人ですか?

と問われたら、何と答えますか?

「○○会社で働いています」ですか?もしくは「○○会社で営業しています」といった感じでしょうか?この答えに正解も不正解もありません。

ちなみにドラッカーは、こう述べています。

今日のアメリカは「夜勤学者です」「ソフトウェアの設計です」…ともはや自らのアイデンティティを雇用主たる組織に求めなくなっており、専門領域への帰属意識をますます強めている

これからの時代の流れを考えると、冒頭の問いへの答え方としては、どこに勤めているか、よりも、どんな知識を持っているか、そしてその知識を用いてどのような成果を挙げられるか、を示すことができるようになることが求められるようになる気がします。

知識労働者には二つの特徴がある、とドラッカーは言います。

一つは、生産手段である「知識」は持ち運び可能で、その人に付属していること。肉体労働に必要な工場や工具と知識は、その点が違います。もう一つは、知識労働者は組織(企業)よりも長生きすることです。さらに知識は「高度に専門分化」して、初めて意味を持ちます。

さいごに

このように、知識労働者は、自らが持つもの(知識)がポータブルであるがゆえに、相手(組織)を変えることができます。

そして、他の人が持っておらず、かつ求められるもの(知識)を持っている必要がある、と言えます。それこそが、自分にとっての「コミュニティ」となるのです(また、同じ専門領域の者同士でコミュニティを形成することにもつながります)。

そのためにもドラッカーが述べているように、(自己)啓発を続け、自らの専門性を発揮する場の獲得、すなわち配属に責任を持つ必要があるのです。そして啓発と、配属を変えていくことで、成長するのだと思います。

ありがとうございます!頂いたサポートで、コミュニティ活動&幹事で知見を得て、また、共有します!