八ヶ岳(赤岳)県界尾根〜真教寺尾根ルート

八ヶ岳の最高峰、赤岳に行ってきました。

山域:八ヶ岳連峰

都道府県:長野県 山梨県

標高:2,899m

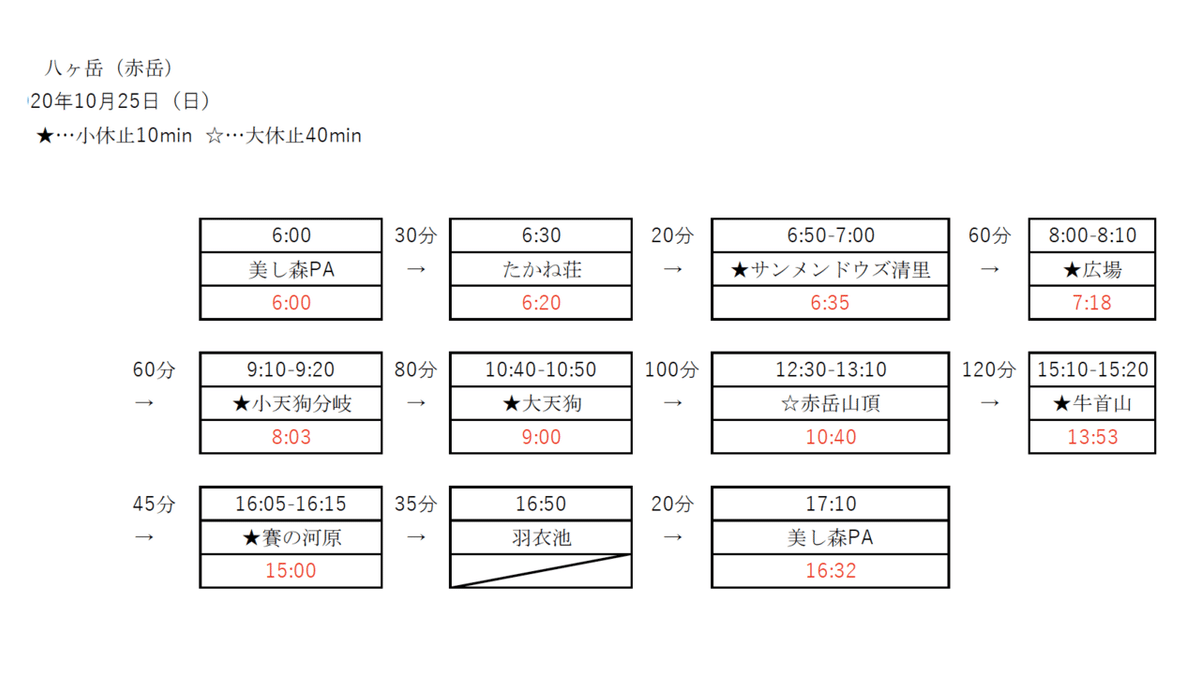

山行計画

以前、大学生のTくんが教えてくれたように、装備をし、山行計画を作成しました。

こんな感じです。これを印刷して1枚を自分の記入用にザックに入れ、もう1枚を入山届用に携帯し、さらに1枚を自宅に置いてきました。さらに、私が山に登ることについて、よく理解してくれている友人に山行計画をLINEで送りつけました。

前日入り

山行計画にもあるように、6:00から登山開始なので、前日に現地に入ります。清里をふらふら。ちょうどカントリーフェスタというイベントが萌木の村で行われていました。

八ヶ岳 清里萌木の村ROCK カレー&クラフトビールのベーコンカレー。そしてクラフトビールは買って、その日宿泊したペンションで飲みました。美味しかったです。

萌木の村は葉っぱが色づき、まるで絵本の中のようでした。

アタック前日に現地入りし、特にプランなしで観光地をふらふらリラックスするのが好きです。

6:00〜 美し森観光案内所PA

運転が好きなので、車で現地入りし、駐車場に停めてそこから登り始め、ぐるっと輪を書くように駐車場に戻ってくるというのが好きです。好みの問題だと思いますが、ピストン(登った道を戻ってくる)のは今後もあまりやらないと思います。

6:00前にはすでに何台か車が停まっていましたが、服装から見ても、美し森展望台から日の出を見るために来た観光客でした。

だんだんと日が昇り、山が燃えるように赤くなるのが美しすぎて、私も美し森で足を止めたくなるほどでした。

赤岳を目指すのは私だけのようです。

サンメドウズ清里を超えるまで、普通の車道も歩きます。

登山口に入ると、しばらくこういう山道が続きます。

赤岳が見えます。登山あるあるですけれど、「私あれに登るの?ここから?本当に?」って本気で思ってしまうくらい、目指す山頂が遠く感じます。

時間を見つつ、行動食を摂りながら、水分補給をしながら歩きます。今回は1人で来ているので、自分が立ち止まると植物が風に揺れる音だけがあたりを包みます。森の匂いと合間って幸福を感じる一方、自分以外いないと思うと少し怖いので、熊よけの鈴をりんりん鳴らしながら先へ進みます。

ちなみに、今回の行動食はこちらです。練乳?!と思われるかもしれませんが、ゴミが出ない上、糖分を素早く摂取することができる優れものです。オーバードーズには注意です。チョコレートは食べませんでした。

山頂が少しでも近くづくと嬉しいです。

ポイントの一つである大天狗までくると、視界が開けてくるので景色が良く、とても気持ちいいです。しかし写真を見ての通り、雪が。。。この辺りは特に問題もなく、雪を踏みしめる音に癒されていたほどですが、この雪のおかげで後々上の方で苦しむことになります。

かなり登って来ました。

そして、私にとって、初めての関門と対峙します。

鎖場です。(足場…)

ゴムの手袋をして、私はこの時点でヘルメットを着用します。ここは特に高度感もなく、特段緊張はなく、そして雪もないのですが、この先の鎖のある岩壁がガチガチに凍っていました。

つらら…

写真だと全然傾斜が伝わらないと思うのですが、鎖の扱いに慣れていない上、本来足を引っ掛けたい場所が雪や氷で滑る仕様になっています。恐怖。ちらほらアイゼンを履いている人を見かけます。完全に現地の情報収集が不足していました。他の登山客から「アイゼンないの?僕もです」と話しかけられ、2人で詰んでいました。

振り返ると、雪と稜線の美しさに目を奪われ、一瞬疲労を忘れます。一瞬。

鎖と、雪で失われた足場に大苦戦しながら、山頂手前の赤岳頂上山荘に到着。登って来た側を見下ろします。

※赤岳頂上山荘は新型コロナウイルスの影響で、2020年度は全期閉館となっています。

山頂にはどっさり雪があって、すれ違う登山客も口々に「こんなに雪があるとは思わなかったな」と言っていました。私もです。

山頂へ行きます。

山頂から見下ろす景色はこんな感じです。遠くの方に壁のようなアルプスや富士山を確認できます。天気も最高に良く、パノラマを欲しいままに。

登頂です。天気は最高なのですが、山頂は風が強く、思わずネックウォーマーを鼻まで引き上げました。

元々登りが得意なので、ペースも順調でした。意識して焦っているつもりもなかったのですが、日没までに下山したいという気持ちもあり、なるべくいそいそと歩いたのもあってか、11時には登頂していました。山行計画では12:30に登頂としていたので、1時間半巻いていることになります。

山頂はそこそこ混んでいたので、大休止をとらず、軽く食事を摂って下山します。

降りが苦手なので、ちょっと憂鬱になります。先ほどまで登って来たような崖を、今度は降りないといけないと思うと…

見下ろしている構図なのですが、傾斜は伝わらないだろうな…

ガレているポイントに雪が積もり、足場が安定していません。何回か滑って転んでいます。

それと、撮影する余裕などなかったのですが、鎖を使って降る、傾斜70度の岩壁にはクラクラしました。

しかし。

顔を上げれば壮大で美しい景色が広がります。深く刻まれた山肌に興奮してしまいます。

富士山とはしごです。

写真からは超高度感を感じますが(というかそうなるように撮影したのですが)、実際にはそうでもありません。鎖同様、私ははしごも今回初めて使用しました。

きつい場面はたくさんありましたが、やはり何と言っても降りが苦手なので、山頂から牛首山まで予定より長く時間がかかりました。長かった…

完全な紅葉はもう少し先かな?というところでしたが、ところどころ深く染まった木があり、その下は絨毯のようでした。

賽の河原という、なんだか縁起でもないネーミングのポイント。異様に拓けています。

ここからさらに降るのですが、親指が登山靴に当たって痛みをこらえながら降ります。

ぐるっと回って、美し森に帰ってきます。秋の感じが素敵です。(素敵とか言っていますが、ここに来る頃には足の負傷で相当参っています)

ギリギリ日没に間に合いました。下山前に日没が予想される場合はヘルメットにつけるライトを持参する必要があります。持っていなかったので、正直不安でした。

へとへとですし、食事や行動食を摂っていても、この山行で4000kcalは消費しているのでお腹は空いているし、即ソフトクリームを買います。清里のソフトクリームは有名ですね。

お疲れ様でした。

(ソフトクリームを食べたあと、さあこれから165km、2時間30分運転だ〜と思っていたのですが、中央道が激混みしており、結果的に5時間運転しっぱなしでした。眠気を吹き飛ばすために、車内で延々と1人5役で無限にミュージカルをしていました)

山行の振り返り

最初に載せた山行計画と実際のタイムです。実は最後の工程が少々変わってしまっています。

赤い字は基本的に到着した時刻を表しています。(スタート地点の美し森PA以外)

小休止を設けていましたが、前半(登頂まで)はあまり休憩をとりませんでした。それを鑑みても、登りは得意なのだなと実感します。それに引き比べて、降りは本当に苦手なようです。山頂では大休止(60分)を予定していましたが、山頂には30分程度しか滞在しませんでした。なので、山頂から牛首山までは150分ほどかかっていることになります。牛首山では10分ほど休憩したので、57分かかっています。両足の親指の爪が限界でした。帰宅後に確認したら爪の下が真っ黒に膨れあがっていたので、自分で血を抜きました…

そうした負傷も原因で、最後のルートが多少変わっています。羽衣池を通らず、美し森に一番近いルートで、行きと同じ道を帰りました。

反省としては、現地の状態の調査が甘かったことです。とにかく雪や凍った壁には大苦戦しました。

山行計画の時間設定はあまり悪くなかったと思っていますが、やはりいつも頭に日没の心配がありましたので、同行者がいる場合はこの設定ですとかなり急ぐことになりそうなので要注意です。そもそも単独登山自体、あまり宜しくないのですが。

それに、鎖場についてはトレーニングが必要だなと切に思いました。上級者のコースになると、テクニカルなトレーニングと適切な指導を受ける必要があることに気づかされましたので、今後に生かしたいと思います。

前回の日光白根山もそうですが、登れば登るほど課題にぶち当たり、そして反省することが増えそうだなと…

安全第一で、そしてトレーニングを積みながら、また次の山行を楽しみたいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?