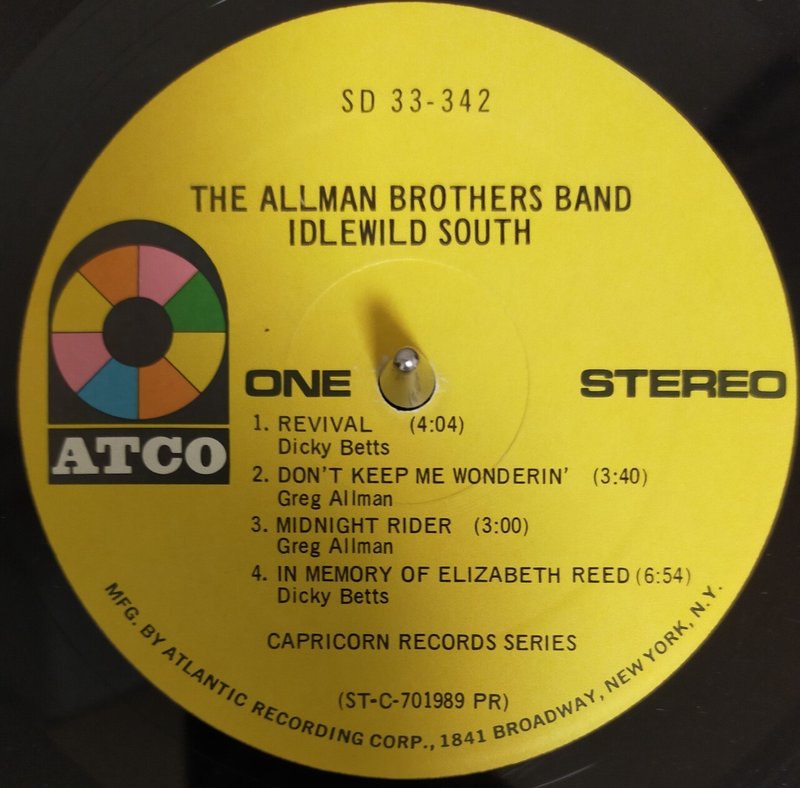

The Allman Brothers Band『Idlewild South』 (1970)

デュアン・オールマン在籍時の純粋なスタジオ・アルバムってファーストとセカンドの2作品しかないんですよね。このあとリリースされるライブ盤『At Fillmore East』の存在があまりに大きすぎて、特にこのセカンドは陰の薄いアルバムになってしまっているような気がします。もしそういうイメージがあるとしたら本当にもったいない話ですね。彼らのライブでのあのドライヴ感とインプロビゼーションは、こういったスタジオ・ワークでの緻密なバンド・サウンドの追求の上に成り立っているのですから。

デュアン在籍時のスタジオ録音のアルバムは、前述したようにとても貴重ですので、ここはやはりじっくりと耳を傾けたいですね。ディッキー・ベッツとのツインリード・ギターは素晴らしいですし、大半の曲がグレッグまたはディッキーのオリジナル曲というのも、彼らのアルバム制作への意気込みを感じることができます。

SIDE 1

1. Revival

軽快なアコギのストロークから始まり、ツインリード・ギターのハーモニーを中心にインスト・ナンバーさながらの展開を見せてくれます。ブレイクのところで聞けるカントリー・タッチのギター・フレーズは作者ディッキー・ベッツならではのフレイバーで、ファーストではなかなか聞けなかった路線のものです。インスト・ナンバーとして展開を楽しんいると、1分30秒のあたりで演奏が落ち着いてきて、グレッグ・オールマンが歌い出します。これもファーストにはなかなかなかったキャッチーな雰囲気のメロディーで、作曲者ディッキーのカラーがよく出ている感じです。後半はコーラスのリピートや2小節ずつのソロまわしなど、ライブ感覚で楽しめる充実した内容となっていますね。一曲の中でこれだけ様々な要素を盛り込んで、かつ自然な流れで聞かせてくれるのは本当にすごいなぁと思います。

2. Don't Keep Me Wonderin'

これもイントロからツインリードを生かしたフレーズを聞かせてくれるナンバーですが、デュアン・オールマンのスライド・ギターがここで登場し、一挙に耳を奪われます。間奏のスライド・ソロもめちゃめちゃカッコいいのですが、バンド全体で叩き出すうねりとの相性がまたいいんですよね。スーパーギタリストを中心に据えながらも、やはり彼らの魅力はなんと言ってもバンドとしての一体感なのでしょう。ボーカルのグレッグ自身の作品ですが、彼の書く曲はブルージーなものが多く、ソングライティング面でのディッキーとの個性の対比も面白いですね。

3. Midnight Rider

これは純粋に歌ものとして名曲。この手のナンバーがメロウになり過ぎないのも、やはりグレッグならではの持ち味、魅力なのでしょう。アコースティック・ギターとパーカッションが効いた静かめなアレンジで楽曲が始まりますが、間奏はツインリード・ギターによるアンサンブルなどで盛り上げていきます。人気の高いナンバーのようで、サブスクでは彼らの全楽曲の中でも「Ramblin' Man」と並んで再生回数がトップクラスでした。

4. In Memory Of Elizabeth Reed

『At Fillmore East』に収録されたライブ・バージョンが有名な、ディッキー作のインスト・ナンバー。スリリングな展開が素晴らしい、個人的にも大好きなナンバーです。ソロまわしは、ディッキー、グレッグ(ハモンド・オルガン)、デュアン、そしてブッチ・トラックス&ジェイモ(ドラム&パーカッション)。そしてテーマに戻りエンディング。やはりこの曲はライブ盤がすご過ぎるので、あくまでもフィルモア盤をメインで聴いて、時々この原曲に立ち返るという聴き方になっています。

SIDE 2

1. Hoochie Coochie Man

B面トップはこのアルバム唯一のカバー曲。ウィリー・ディクソン作のマディ・ウォーターズの名曲「フーチー・クーチー・マン」のカバーで、歌うはベーシストのベリー・オークリー。オールマンズらしいダイナミックなアレンジで、ユニゾン・フレーズも印象的なブルース・ロック・ナンバーに仕上がっています。間奏のギター・ソロは1つめがディッキーで、2つめがデュアン。その他、歌のバックでもリード・ギター弾きまくりのナンバーです。

2. Please Call Home

ピアノ・イントロで始まるグレッグ作のメロディアスなバラード。もちろん彼自身によるボーカルで、お兄ちゃんのデュアン・オールマンがリード・ギターで優しく寄り添う感じがいいですね。グレッグのソロ・ナンバーに近い雰囲気の楽曲で、73年の彼のソロ・アルバム『Laid Back』でもセルフ・カバーしています(ちなみに『Laid Back』では「Midnight Rider」も再録しています)。

3. Leave My Blues At Home

B面は4分台の曲が3曲収録されているのみで、ややあっけなく終わってしまう感じがありますが、ラストを飾るのは独特な雰囲気を持ったこのナンバー。前曲同様ピアノから始まるイントロで、すぐにギターが絡んでくるのですが、どこか不穏な空気が終始漂っています。ブルース・ロックなんだけどブルース・ロックでない、真似できそうでなかなか真似できない、彼らの音楽性の幅広さを示す一例だと思います。ラストはリード・ギターのバトルの真っ最中でのフェイド・アウト。楽曲の雰囲気とあいまって、余韻を残すアルバム・エンディングとなっていますね。

全体的にブルース色が強かったファーストに比べて、ディッキー・ベッツが作曲に関わるようになり音楽性の幅が広がったセカンド。次作以降「Blue Sky」「Ramblin' Man」などでディッキー自身もリード・ボーカルを担当するようになりますが、まだこの段階では彼のリードVo.があえて封印されている感じがして、それが初期のオールマンズらしさにも繋がっていると思いました。ボーカリストはあくまでもグレッグ・オールマンで、ディッキーはデュアンとともにツインリード・ギターを徹底的に追求する、これが初期の彼らの揺るぎない演奏スタイルだったのでしょうね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?