展覧会スタッフコラム②:部外者の真ん中にたつワタシ

なかなか、書くことも出てこないものですよね。

実は、どういうわけか事前に開催されていたワークショップに参加している間も、正直言って心は着いていけていないところがありました。

これを人は「気後れしていた」というのでしょうか、自分では足りないと思ってしまう、そしてそんなときに集団の中の他の対象と比較をしてしまうからこそ生まれるあの感情。

そしてそれは企画の開催を目前にした日々の中でも同じくしていました。

特に目前の日々においてはさらに自分に求められているもの、自分が求めるものが定まらない無念さがありました。

その無念は筋肉が弛緩するように熱を奪っていきました。否、最初から何も自分の中にはなかったのかもしれない。

そんなこともあって、おそらく他のスタッフよりもっと書くことなんて出てこなくておかしくないようでした。

けれども、English speech contestで入選できず悔いをしたためたワタシに誰かがかけた言葉「参加したことに意味がある」のその通りのことも起こりました。

頭の中で記憶に残ってはときにそのことを考えるということがあったもので。

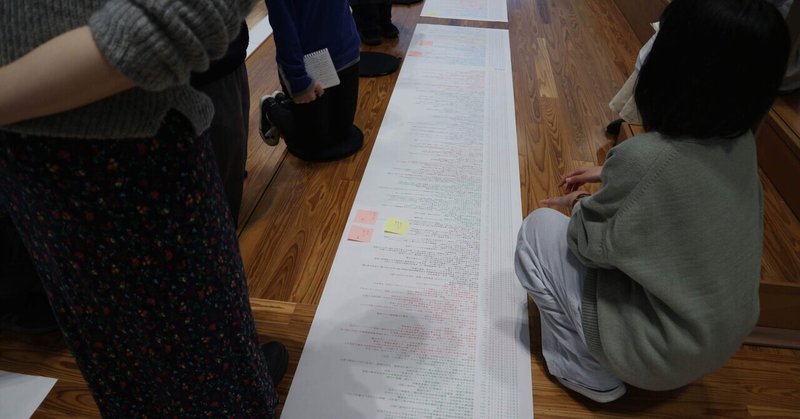

瀬尾さんが言っていた「話す場をあえて設ける」ことは、「その場で考える時間」が生まれるだけでなくて、「その後の見方が変わる」のだなと思われました。

そして、これは蛇足ですが、企画とはそういうものであってほしいですね。

さて、ブログならあり得ないほど大きなカタマリになった上二つを置いて。考えていたことを記していきます。

そもそも、10年前くらいのあの、足元が揺れた日、思えばあの日から始まっていたわけだ。

あの日感じたものは何だったか?

正直わからない。

では、今はどうか。

あの日から変わっていない場所があることを知っている。だのに、変わったものは知らない。

3.11で被災地となった場所のありのままに目を向けることはずっとなかった。

とあるベーシストが「震災が自分の書く音楽に影響を与えたとは思っていない」と言っていたあれくらい、吹っ切れたように、自分とは関係ない・・・ああ、ふと今思い出したのが、瀬尾さんのトークです。

「当事者とは誰なのか」といった話だったでしょうか。

そこでは、部外者というのは誰なんだろう、どこに位置する人は被災者に当たらないのだろう、災害の痛手を負った人の家族は当事者なのだろうか、といった話を土台にして段階分けを行っていました。

そう、ワタシは端から若干の揺れを感じただけの部外者の域のど真ん中に突っ立っていたのだなと思いました。

けれど、悼むときは精いっぱいに悼んでいた。

被災地が別の世界だなんて思ったわけはない。

この二つは、自分の人としての立ち位置をはっきりさせるために明記しておきました。

部外者の域に明らかにいるという前提でも、10年という月日の中で自然な流れではあるけれど考えたこともありました。

特に、原発関連の話については、父が電力会社に勤務していることもあって、翌々年小6のときの討論の場では、賛成の立場でパネルとして話しました。

小学生当時は無知に飲み込んでいただけだったけれど、徐々に「大きな感情」が折り合いをつけるべきものと知っていきました。

そして、今回の船/橋わたすを受けて、向き合い方、眼差しの向け方は、より当事者に「近い角度」に向いたと思われます。

テキスト:三宅啓暉(展覧会スタッフ)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?