ヨーロッパの紋章(西洋紋章 Coat of Arms / Heraldry)について

一時期ヨーロッパの紋章、いわゆる西洋紋章(紋章学 heraldry)に興味を持って調べまくったことがあります。以下、得られた知見をちょびっとだけ紹介します。ここですべてを述べるには情報量があまりにも多すぎるので、書籍をあたった方が確実ですが、参考文献についても文末に述べます。

成り立ち

鎧兜で身を覆っていると戦場で誰が誰やらさっぱり判らん、ということで盾に識別証として特有の図柄を描いた、というのが始まりです。のちに組織や町などが紋章を持つに至りましたが、基本的に人が持つもので、王族、貴族、騎士のみが持てます。一般庶民は持てません。

ヨーロッパ全土で用いられてましたが、現在ちゃんとした制度として紋章が残っているのは英国のみです。なんと登録制で、ダブリは一切許されていません。スコットランドでは Court of the Lord Lyon が、それ以外の英国全土は College of Arms という所が管理しています。

日本の家紋と違うのは、「家」ではなく「個人(というか地位・立場)」用だということです。同じ家の者でもみんな紋章は違います。ただ継承はされ、家長はこれ、その長男(第一継承者)はこれ、その次男はこれ、みたいに引き継がれます。基本的に男子のみですが、何らかの理由で継承者が女性となる場合もあり、その継承者同士が結婚したりすると、紋章も合体してデザインし直されます。

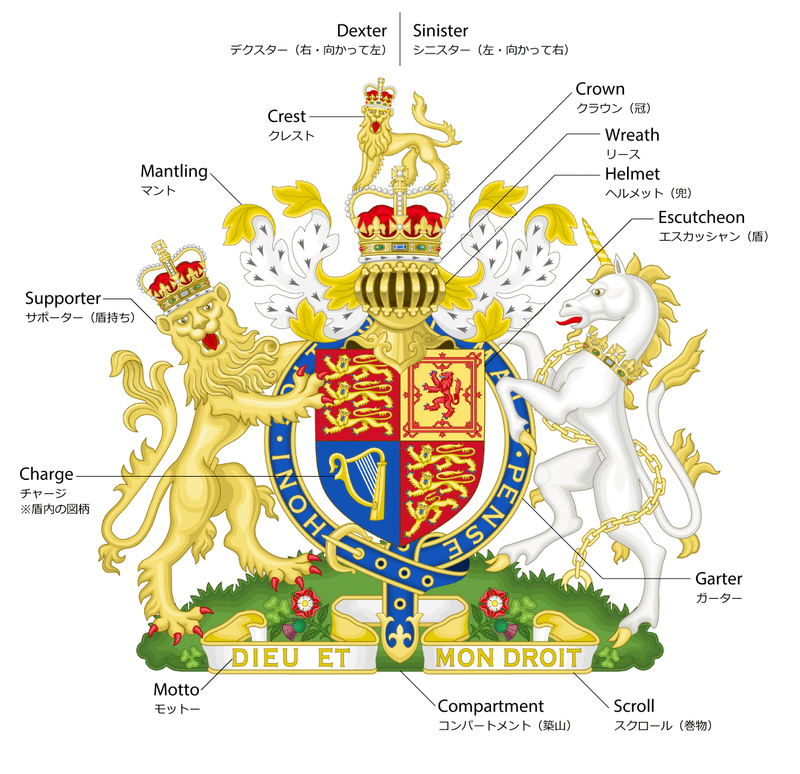

各部名称

紋章はよくエンブレム emblem やクレスト crest などと呼ばれることがありますが、正式にはコート・オブ・アームズ coat of arms と呼びます(単に arms と略されることもあります)。各パーツの名称は以下のとおり。

時代により各部の形が変わる事がありますが、

構成要素はすべて同じです。

以下ちょっと解説。

Escutcheon エスカッシャン

(※Escucheon とも綴ります)

防具としての盾は shield ですが、紋章の盾はこう呼びます。一番重要で、本来紋章とはこれだけです。盾に描いていたものが起源なので、これだけで誰のもの、というのが判るようになっています。後になってエスカッシャンの周囲にいろいろゴタゴタとアクセサリーが付くようになりましたが、これらは身分によって使えるものが制限されています。例えば正面向き金色のヘルメットやライオンとユニコーンのサポーターは王家のみ、とかです。ちなみにこの英国王の紋章はほぼフル装備で、通常はこんなにアクセサリーは付きません。

Mantling マント

不思議な形をしていますが、これは戦闘によりズタボロになったものを図案化しているのだそうです。実際に鎧の上からマントを羽織っていましたが、これは格好つけてるワケではなく、鎧が陽にあたっているとクルマのボンネットの如くかなり熱くなってしまうので、それを防いでいたそうです。また相手の武器にバサバサ絡まって威力を弱らせる防具としての効果もあったようですが、その代わり一回の戦闘で結構ズタボロになったらしいです。

Motto モットー

スクロールに書かれる「座右の銘」で、ラテン語か古フランス語が用いられることが多いです(理由は不明)。英国王のモットーは古フランス語で「神と我が権利」と書かれています。

Wreath リース

ヘルメットの上に乗ってるのでただの棒に見えますが、実際は「輪っか」です。クリスマスの輪飾りもリースと呼びますが、それのことです。ヘルメットの上にクレストを乗せる時は必ず間にリースが入りますが、図のリースは文様からすると素材は毛皮のようです。

Crest クレスト

日本の兜でいう「前立て」にあたるもので、一族で共通のものを使ったりすることがあるようです。

Dexter デクスター / Sinister シニスター

向かって左が紋章にとっての「右」です。盾を持っている者の視点から見ればそうなるのでそうなっています。ただややこしいので、右をデクスター、左をシニスターと呼んでいます(ちなみにラテン語で右・左と言ってるだけです)。そしてデクスターが常に上座となります。先に紋章が合体する場合がある、と説明しましたが、その時は基本はエスカッシャンを縦に2つに割り、デクスターに身分が高い方の紋章が描かれます。

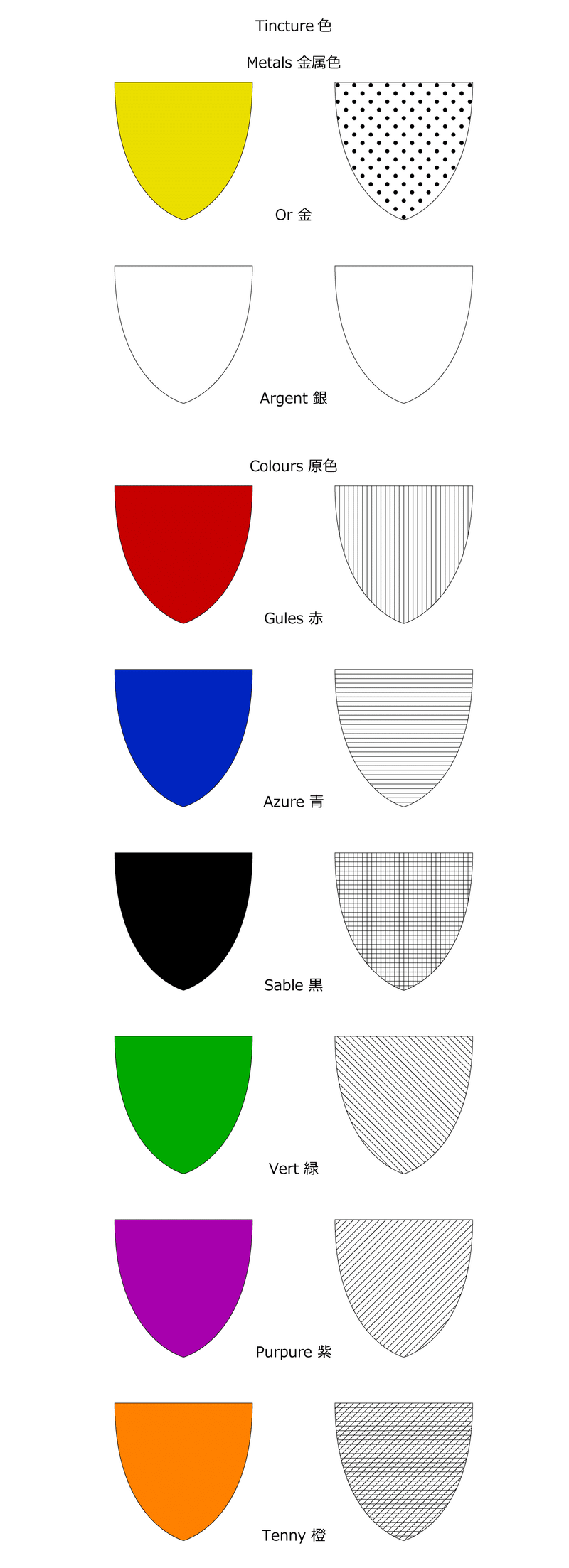

色

紋章は使える色が決まっています。名称は古フランス語。

基本はこの8色で、多少の色味の違いは考慮されません。どんな赤でも大多数の人が「赤」と認識したらそれは Gules で、紅や朱など細かい色味は無視で「赤」とします。「ウチの赤は DIC-N725 でそっちとは違う」などの主張は無効です(笑)。これは、まったく同じ色を伝えたり作ったりできなかった時代の名残です。右側のモノクロパターンは17世紀にペトラ・サンクタ Petra Sancta という人が考案したもので、色が使えない、例えばコインなどに紋章を刻印する場合、このパターンで色を表現します。

金属色の2色は本来は金と銀なのですが、絵の具等で表現ができなかったので黄と白で代用しています。つまり紋章に「黄」「白」は存在しないことになります。

あと、金属色同士・原色同士を重ねることはできません。例えば地が原色なら、上に乗るチャージは金属色でなければいけません。英国王の紋章のエスカッシャン、右上(第一クォーター)は地が赤 Gules でチャージの三頭のライオンが金 Or で描かれていますが、これはルールに合致しています。これがライオンが青 Azure だったりしたらルール違反となります。

ちなみにヨーロッパ各国の国旗は、このルールに則って彩色されています。興味があれば調べてみてください。

その他のルール

ほか毛皮模様のパターンがあったり、エスカッシャンの文様パターンや分割方法、チャージの絵柄、特に動物には決まった姿勢があったりと、解説すると分厚い本が一冊書けてしまう量のルールがありますので、これ以上は以下に紹介する文献をあたってください。

既存の紋章をロゴに使えるか

これ絶対やめてください。『西洋の紋章とデザイン』によれば、昔ある日本の会社がオランダ国王の紋章を模してロゴにし、クレームを付けられて変更になったそうです。どんなに古く、また継承が途絶えてしまったものだとしてもやめた方が懸命です。どこでどんな風に発覚するか分かりませんし、またその紋章の持ち主が関わってると勘違いを招きます。

ただ、許可さえ得られれば問題はありません(当たり前だ)。これも昔ですが、正式に許可をとっていろんな紋章を使ってグッズを作ったことがあるようです。

オリジナルで作る分にはもちろんまったく問題ありません。ルールにしっかり則る必要もないです(あくまでも紋章「風」なので)。サッカーチームのFC琉球のエンブレムは、ベージュや弁柄色が使われててルールから外れてますが、紋章風でよくできてて結構好きです。ただサポーターのシーサーが、盾ではなくチャージのボールを持ってしまってるところが物理的にヘンでちょっと惜しいですね。後ろ足も片足上げてる方がカッコいいと思います。

参考文献

2020年現在、一番入手しやすく詳しいのがこれだと思います。本場の英国人による著書の邦訳版で、紋章のデザインルールなどがかなり詳しく書かれています。

こちらはオーストリアの方による著書。紋章にまつわる逸話や歴史などに多くページを割いており、デザインルールについてはそこまで詳しく書かれていません。

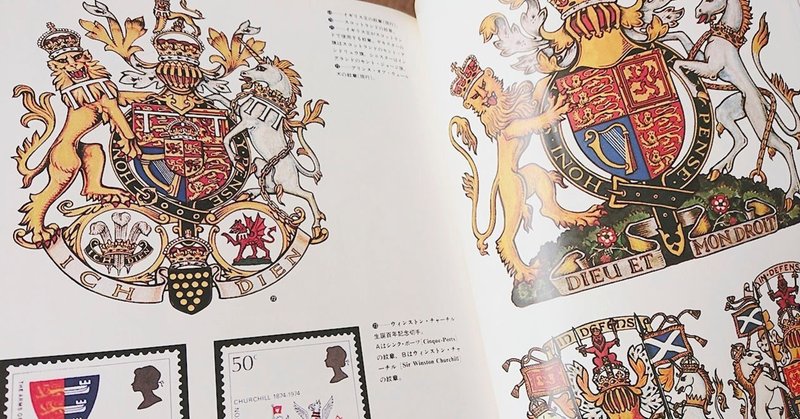

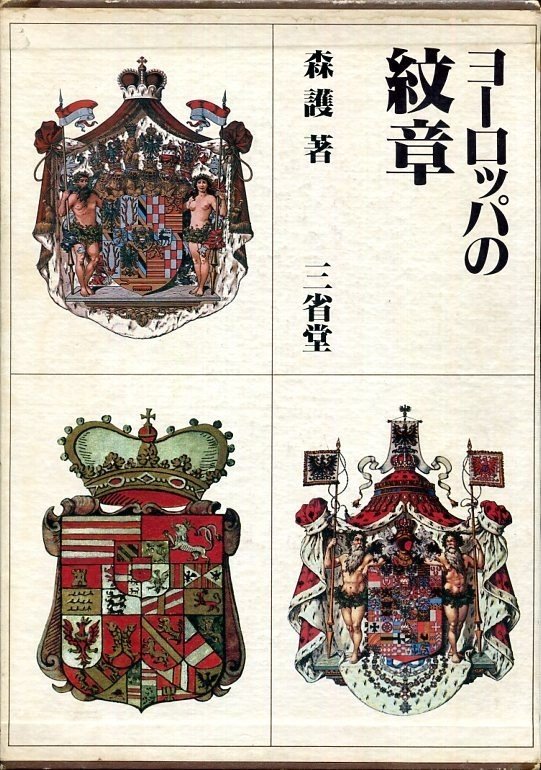

森護氏(1923~2000)の著書

実は日本にも紋章学の研究者はいました。元 NHK 職員の森護(もり・まもる)という方で、日本においては紛れもなく第一人者でした。この方が三省堂より出版した初著『ヨーロッパの紋章』は、本邦初の日本人による西洋紋章に関する本格的な著書で、かつ決定版でした。何冊か関連図書を読んでいますが、これ以上のものはないです(断言)。いきなり決定版を出してしまったので、日本でこの分野の本を書いてる人がいないぐらいです(笑)。

ただこれは初版が1979年で、現在は古書でしか入手できません。図版が少なくなり、サイズも縮小された廉価版が1996年に河出書房新社より出版され、

さらに2013年に以下のタイトルで日本図書センターより復刻されましたが、これら両書ともすでに絶版です。

三省堂版は古書市場では5,000円ぐらい(2020年現在)ですので、紋章に興味のある方はぜひこちらを入手してもらいたいです。洋書の邦訳版はちょっと難解なものが多いですが、森氏の著書は平易に書かれており、かなりお勧めです。

※追加情報

2022年8月、ちくま学芸文庫より『ヨーロッパの紋章』河出書房新社版を『紋章学入門』と改題した文庫版が出版されました!パチパチパチ!

森氏は他にも多数の紋章に関する著書を発表しています。切手に使われている紋章、ウイスキーラベルの紋章、シェイクスピアの劇中に出てくる紋章などなど、テーマ別にいろんな著書があります。古くて入手しづらいのが残念なのですが、古書市場を探るなり、図書館をあたるなりしてみてください。紋章の奥深い世界を楽しめると思います。

大阪港の紋章

ちなみに森氏は、1980年に大阪港の紋章作成の監修もしています。これはしっかりとした紋章のルールに基づいているため、日本で作成されたものとしてはかなり完成度の高いものとして評価されています。

紋章を描く

東京・青山のミュリエル・ガチーニ西洋書道スクール(通称MGスクール)では、紋章学講座を開講しています。日本で本格的に学べる数少ない講座ですので、興味のある方はぜひどうぞ。

ちなみに紋章には、独特の口上でそのデザインを述べるブレーゾン Blazon という方法があります。この説明の通りに描けば、直接図柄を見ていなくても紋章を再現できる、というものです。上図のMGスクールの紋章のページにはブレーゾンが書かれていますので、そちらも参照してみてください。専門用語だらけでなんのこっちゃかもしれませんが(笑)、結構おもしろいものです。

オンラインで紋章を作る

CoaMaker (Coat of Arms Maker) という紋章を自作できるサイトがあります。無償では機能に制限がありますが、一応デザインが可能です。おもしろいので一度お試しあれ。

カフェラテおごってください。