noteマガジンの始め方 【やさしく解説】

"今更聞けないオンラインツールシリーズ"で何本も書いてますが、肝心のnoteマガジンについて書くのを忘れてました。noteに書いているので灯台下暗しw

今回は、noteマガジン始め方をスクショを多用して解説します。手順解説になりますので、知らないところだけ目次をクリックして移動していだければと思います。やってみれば、簡単かつ便利なんですが。「noteマガジンってなんぞや?」「記事を追加ってどういうこと?」ということもありますので、優しく解説を心がけたいと思います。

◯noteマガジンの作り方

まずはnoteのマガジンの作り方。手順は3つ。

手順①:アイコンをクリックし、マガジンをクリック

手順②:マガジンを作るをポチ

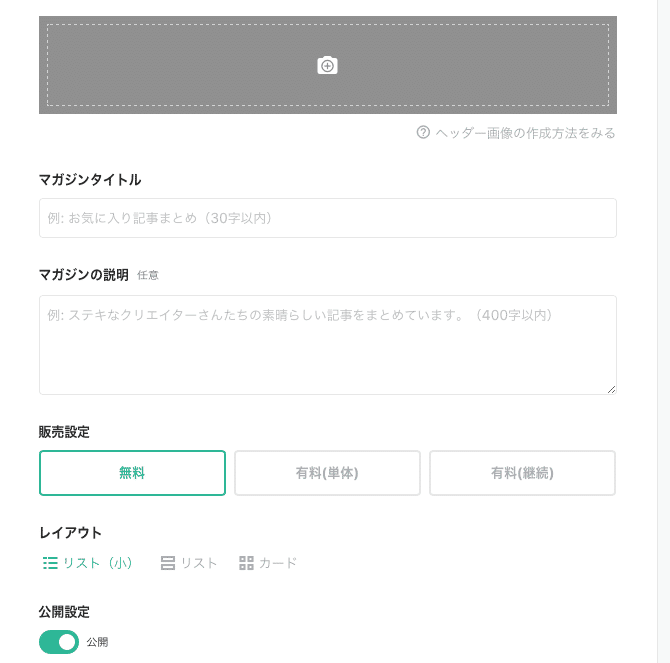

手順③:ヘッダー画像、タイトル、説明、販売設定(有料継続はプレミアムのみ)、レイアウト、公開or非公開 です。

既に、書くことや下書きが明確にあればすぐ公開までいけそうなぐらいシンプルです。

手順①:アイコンをクリックし、マガジンをクリック

手順②:マガジンを作るをポチ

手順③:ヘッダー画像、タイトル、説明、販売設定(有料継続はプレミアムのみ)、レイアウト、公開or非公開

まずは、お試しで非公開で作ってみるといいかもしれません。非公開で保存しておいて、どういう記事をいれたマガジンにするのか?を考えたりとすることもできるので手順を覚えるためにも作ってみることをオススメします。

◯マガジンは、書いた記事を、テーマ毎にまとめるのに便利

例えば、「あるテーマについて投稿した記事が10本溜まった」とかであれば、記事10本をまとめるとか。合本にして販売とか可能です。

好きな組み合わせを試してみると、「このテーマの情報がほしかった」いう人が読んでくれるかもしれません。

例えば私だったら、オンラインツール、メンタルヘルス、まちづくりとかでしょうか?書いていくと、同じテーマの記事がアップされていくと思うので。たまったら、作るといいでしょう。テーマを決めて、逆に記事を投入していくというパターンでも大いにありです。正解はありませんので、好きなようにやってみるといいと思います。

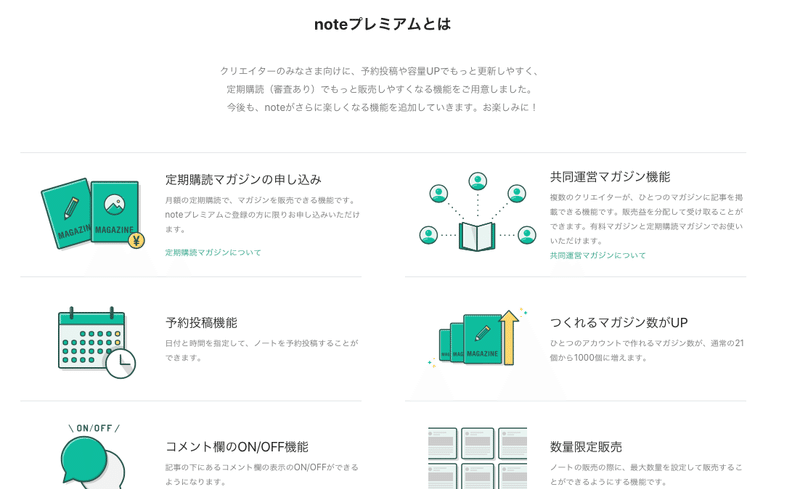

プレミアムの機能について

少しプレミアム機能についても紹介だけしておきます。

noteのプレミアム月額500円で機能が追加されます。

個人的には、予約投稿ができるのは魅力的ですね。やはり、読者が読みやすい時間に定期投下するってのは地味に大事ですよね。他にも色々あるんですで、チェックしてみるといいかもです。

あとは、やはり有料継続の定期購読マガジンでしょうか。例えば木下さんの「狂犬の本音」もその機能を使ってると思います。

◯既存のマガジンに加わるには

マガジンには、オーナー、管理者、メンバーと権限があります

オーナーもしくは管理者が運営メンバーの招待の権利を持っているということです。なので記事の投稿がやりたい場合は、管理人以上の人に”マガジンのメンバー”になりたい旨を連絡し、招待してもらいましょう。

招待時に気をつけてること

今度は、管理人側の意見としてはメンバーの追加を間違えないようにするというものがあります。w 加えようとする画面が、意外に確認しにくいので、ミスしやすそうなので、①noteで表示される名前 ②note ID の2点のどちらも共有すようにしましょう。

◯マガジンに投稿してみよう

メンバーに加わりさえすれば、投稿は簡単4ステップ!!

ステップ①:画像右上の公開設定をクリック

ステップ②:公開設定の画面になるので、タグなど追加

ステップ③:詳細設定をクリック

ステップ④:追加をクリック!!投稿!!

こんだけです。簡単でしょ? とりあえず、やってみるのが一番覚えます。どうぞやってみてください。

【この記事は、こちらのメンバーと刺激しあって作成しています】

私は「Locally Driven LABs(LDL)」のプロジェクトの1つ“地方のオンラインの普及と価値の創造“にも所属しています。ここでは、参加者同士でオンラインツールの情報共有を記事にしています。地方で実践しているメンバーがオンラインツールの使用感、参考事例などを話しており、資料としても活用できるよう整理しています。

Locally Driven LABs への加入については

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?