日本の横糸、日本の筋書き〜能の装束と物語展、ヴェネツィアにて

まず、タイトルがいい。

“Trame giapponesi. Costume e storie del teatro No”、の、“Trame”(トラーメ) は織物の横糸のこと(複数形)。と同時に、お芝居などの筋書きを意味する。”Trame giapponesi"はつまり、「日本の横糸」とも「日本の筋書き」とも読める。装束とストーリーを軸に、日本の能楽を紹介する企画展にピッタリで、思わずニヤリとさせられる。

ヴェネツィアのカナル・グランデ(大運河)に面した、カ・ペーザロ館最上階にある東洋美術館は、1887年から89年にかけて世界一周旅行したパルマ公エンリコ・ディ・ボルボーネが、アジアで収集し持ち帰った約3万点の美術工芸品を収蔵している。そのうちの7割が日本で集めたもので、陶磁器から漆器、蒔絵、絵画や書籍、楽器に武具や馬具、彫像とその種類も多岐にわたる。日本の鎧兜やずらりと並んだ刀剣類に迎えられる入り口にはちょっとびっくりしてしまうのだが、日本美術史上重要な作品も多く、イタリアはもちろんヨーロッパの中でも、貴重なコレクションと言える。

この展覧会では、その豊富な自らのコレクションを生かし、日本の能楽を多角的に見せている。

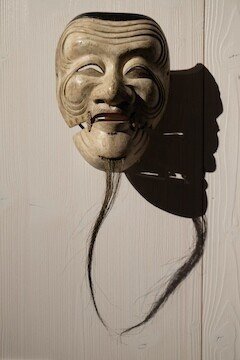

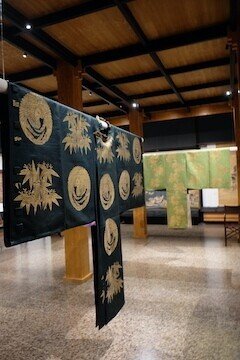

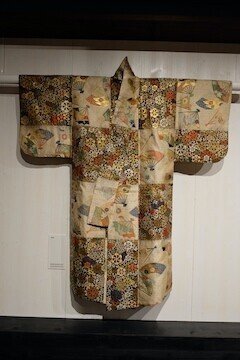

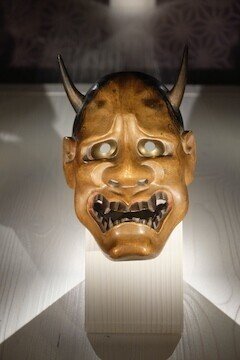

能楽とは何か?その由来と歴史。まずは能の代名詞とも言える装束と面。それらがなぜ重要なのか。そして、能で語られる物語や、能の中の女性たち。これは浮世絵や合戦図を示すことで、その視覚的イメージが与えられる。

実はこの東洋美術館は、本来こうした企画展を行うスペースがない。今回は、常設展示の陶磁器や軸もの、屏風や駕籠などを一時的に撤去することで、唐織をはじめとする豪華な装束などの複数展示を実現した。これらの装束はガラスケースにも入っておらず、美しい織りや刺繍、染めをじっくり、手に触れんばかりに間近で楽しむことができる。(いつもはあまりたくさん展示することのできない)日本の「着物」を披露したいという思いが、タイトルにも込められているのかと思う。

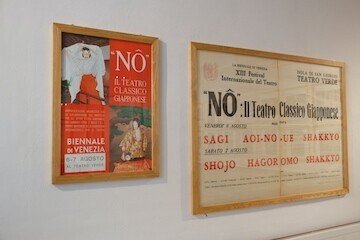

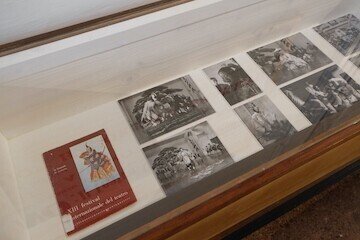

ところで、ヨーロッパで初めて能楽が上演されたのは、ここヴェネツィアだったという。1954年8月6、7日、ヴェネツィアの国際演劇展、ビエンナーレ・テアトロの目玉として、サン・ジョルジョ・マッジョーレ島の屋外劇場テアトロ・ヴェルデで上演された。その時のポスターや写真、契約書なども展示されている。

同じ部屋に、能楽の公演で使われる楽器も紹介されている。もちろん同館の所蔵品から。作品保護のため、人が近づいた時だけ照明が点灯するようになっているので、見逃さないようにしたい。

多角的かつ深みのある展示は、長年、能楽や日本の文化を学び研究してきた、ヴェネツィア大学のルペルティ教授ほかイタリア内外の研究者たち、繊細で取扱の難しい大量の所蔵品を大切に管理し、調査を続けてきた同美術館のボスコロ館長ら、そして能に魅せられた多くの人々の、多大な努力と、何よりも「愛」により実現した。

一朝一夕にはできない、そしてここでしかあり得なかった貴重な展覧会を、イタリアのみなさんはもちろん、機会があればぜひ、日本のみなさんにも見ていただきたいと思う。

日本の横糸 能楽の装束と物語

ヴェネツィア国立東洋美術館

7月3日まで

Trame giapponesi.

Costume e storie del teatro No

al museo d’arte orientale di Venezia

26 mar - 3 lug 2022

https://www.beniculturali.it/evento/museo-darte-orientale-di-venezia-trame-giapponesi-costumi-e-storie-del-teatro-no-26-marzo-3-luglio-2022

#ヴェネツィア #エッセイ #ヴェネツィア国立東洋美術館 #イタリア #能楽 #展覧会めぐり

04.02.2022

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?