認知症については以前から記事にしてきました。

これらの記事の中にも書いていますが、「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」の推計では、65歳以上の認知症患者数は2020年に約602万人、2025年には約675万人(有病率18.5%)と5.4人に1人程度が認知症になると予測されています。

それくらい認知症は身近であり、誰もが発症する可能性があるということです。

これまで認知症の病態や予防するための対策、栄養などについて書いてきましたが、今回は認知症の方のケアについて勉強していきたいと思います。

認知症の原因は大きく分けて4つあります。

・アルツハイマー型認知症

・レビー小体型認知症

・血管性認知症

・前頭側頭型認知症

原因や障害を受ける脳の領域、症状などの違いはありますが、日常生活に支障を来すという部分においては共通しています。

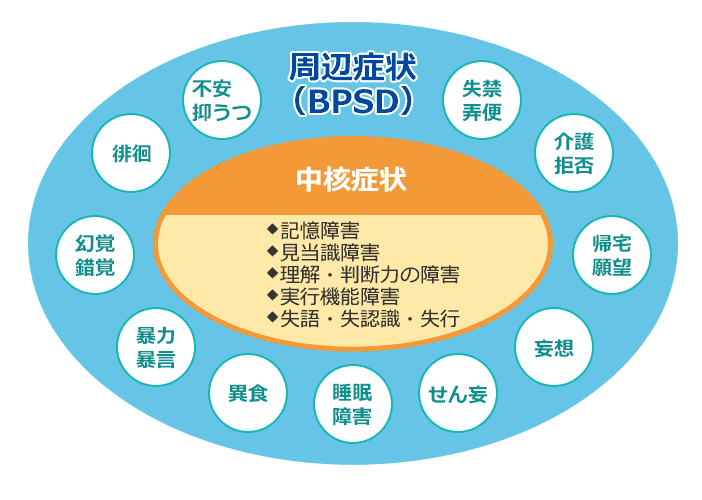

認知症では中核症状と周辺症状(BPSD)に分けられます。

生活や介護をする際に難しくするのは、中核症状よりも、周辺症状であることが多いです。

もちろん記憶力が低下したり、理解ができないことも日常生活において介護が必要ではあります。しかし人や物で支えたり、補うことができます。

一方周辺症状では、暴力、妄想、徘徊など介助者の精神的なストレスや事故、他人への危害などのリスクがあり、介助する場合に注意が必要です。

これは病院や施設などでも同じことが言えます。

記憶力や理解力が低下していても、介護に対する拒否や暴言、徘徊などがなければ、基本的に問題になることはほとんどありません。

脱走や転倒事故などが起こる場合はほとんど周辺症状が強い方です。

そして今回のテーマでもある、『認知症のケア』ですが、この周辺症状が強い方に対して、どのようなケアをするべきかということになります。

その点についてヒントになる記事がありましたので紹介したいと思います。

この記事では、認知症の方に必要なのは生活支援であること、そして周辺症状に対しては、薬物療法でのコントロールではなく、対象者との接し方によって対応することを挙げています。

認知症の方に対して、医療や介護従事者でもよくやってしまうのが、上から目線で物を言ったり、タメ口で話したり、言葉は悪いですが、雑に扱ってしまうことがあります。もちろん医療介護従事者も人間ですので、認知症の方とわかっていても、ついイライラしてしまったり、怒ってしまうときはあると思います。

しかしそこはプロとして、冷静に相手の気持ちを読んで対応するべきです。

その際に忘れがちなことが、『認知症の方の立場に立って、気持ちを知る』ということです。

認知症がどのレベルであっても、完全に理解力が無くなってしまっている訳ではありません。むしろ理解できることもたくさんあります。

この方は何も理解できていないと決めつけるのではなく、敬う気持ちをしっかり持って接することで、今まで伝わらなかったことが伝わることは大いにあります。

この記事では具体的に2つのポイントを紹介しています。

1つは目線を下げること。

多くの方は椅子や車椅子、ベッド上で過ごしている方が多いので、しゃがんで目線を合わせる。これだけでも警戒心や敵対心という感情は抑えられます。対象者の目線を意識した配慮をすることが大切です。

もう1つは、敬語を使うこと。

先ほども書きましたが、理解できないという思いがあると、上から目線でしゃべってしまいます。そうなると目上の人であってもタメ口を使ってしまうことがあります。もちろんコミュニケーションの方法として、すべて敬語で行うことが必ずしも正しいとは限りませんし、私も使い分けをしています。

大切なのは相手に誠意や気持ちが伝わるかどうかだと思います。

この2つの対応をするだけで、周辺症状がゼロになる訳ではありませんが、確実に減少または変化すると思います。

またこの2つ以外にも対策はありますが、大切なことは、医療、介護従事者または家族の心と体に『余裕』があるか?ということです。

余裕が無ければ、相手の気持ちも考えにくいですし、やさしい言葉もなかなか出てきません。

そのためには、仕事であれば休息の取り方、家族さんであれば、ショートステイやデイサービスなどのレスパイトケアをしっかり行うことが重要です。

認知症にはさまざまな症状があるため、今回紹介した内容だけでは対応できないこともあると思います。

ただ介助する側が疲弊してしまうことは一番避けなければなりません。

社会サービスや知恵を使い、認知症に対する社会の在り方や援助、正しい知識などを今後も発信していきたいと思います。