【桜花拾】おもかげに色のみのこる桜花

自分自身がどう体験し、どう思考したか。それをどう表現したか。

これはおそらくとても大事なことなんだろう。郁田はるきさんのことが好きで、彼女の道程を追っている人ならば、よく理解してることだと思う。

だからこそ、この文章を書くことが良いことなのかどうか、自分にはよく分からない。なぜならこの文章は、これを読む人にとっては、誰かの体験で、誰かの思考で、誰かの表現だからだ。

人生にネタバレがあったら楽を出来るかもしれないが、それはとてもつまらないだろう。どうせ直面したときに知るであろうことを、わざわざ今知る必要はないし、ましてや他人から伝えられるなんてもってのほかである。

そもそもどこまでが正しくてどこまでが間違っているのかも分からない。

「言語化」という単語を最近よく目にするが、これは「分かりづらいことを文章にして分かりやすく説明する行為」を意味する。言語化の良くないところは、正しかろうが間違っていようが、納得感があればそれが真実だと思い込んでしまうし、何より誰かの考えに、自分の考えを書き換えられてしまう。

大事なのは感情だ。理屈はあくまでその手段でしかない。学校のテストじゃないんだから、分かることそれ自体には重大な価値はない。解像度が低かろうが、陳腐な表現をしようが、間違っていようが、その時感じた自分のエモや感動の方が、よっぽど本質に近いと思う。

これだけ読むべきでない材料を提示しておいてそれでも書くのは、この文章が自分にとっては自分の体験だし、自分の思考だし、自分の表現だからである。

この文章をきっかけに興味を持って貰えるのなら、とても嬉しいことだ。

だから読むのであれば、【桜花拾】に、郁田はるきに、そしてCoMETIKに近づく主体的な活動の、あくまで補助として読んでほしい。

郁田はるきの原点から

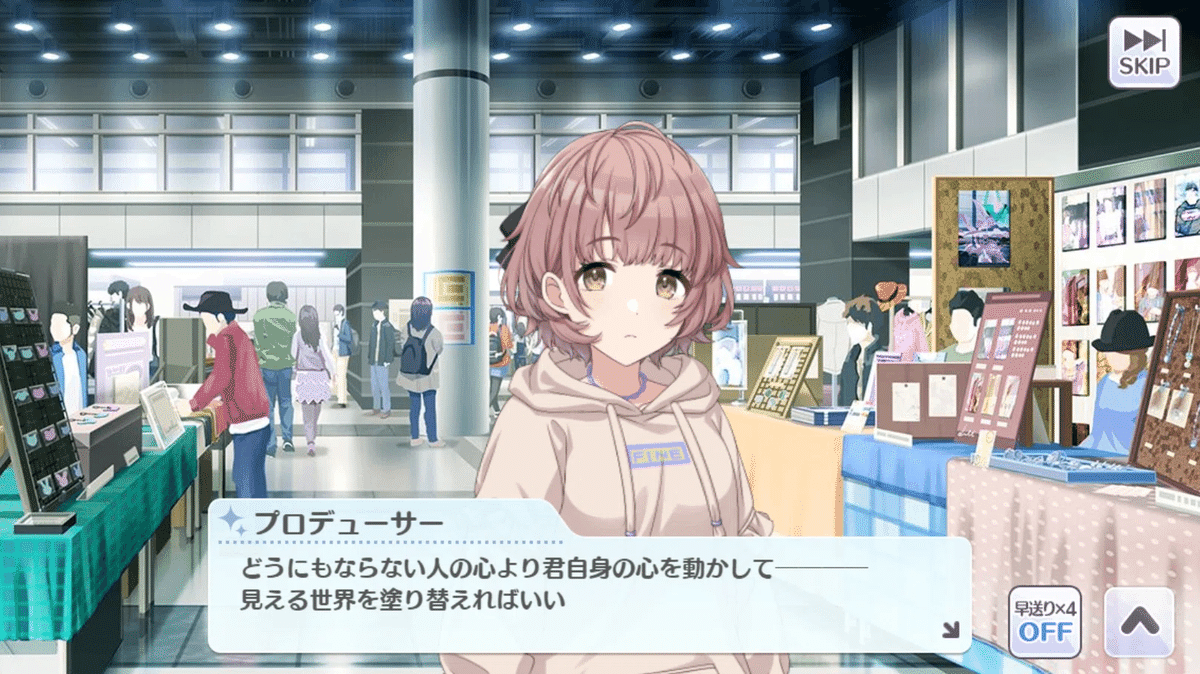

郁田はるきのクリエイターとしての原点は、プロデューサーとの出会いでの以下の会話から始まっているとも言える。

自分と他人、私と世界、内面と外面、作家と読者、創作者と消費者。いろんな言葉があるものの、言っていることの根本は同じだ。

辞書的な定義で言えば、創作・表現とは突き詰めれば「自分の主観的なものから生じた何かを、客観的な形で残す」ことを意味する。「主観→客観」の順序である。

自分の心が動いたことは分かっても、他人の心を動いたかどうかは結局のところ分からない。だからこそ創作をするとき、そもそも「自分は何が好きなのか、どんなものを作りたいのか」というところから始めるべきであり、迷いが生じたときも、自分の心という原点に立ち戻るべきだとされる。

プロデューサーと出会うまでの郁田はるきは、自分自身の心についてはっきりと意識を向けていなかったのだと自分は考えている。

これは彼女の長所でもあるが、人のことを気にしがちな所がある。誰かの心を動かしたいと思うところも、気配り上手なところも、自分を客観視しがちなところも、しっかりしていると思われたがるところも、SNSでの立ち回りがやけに慎重なところも、斑鳩ルカのことが気にかかり、心情を汲み取ろうとして、ユニットが組みたいと言った部分もそこに通じている。

プロデューサーと出会ってからの郁田はるきは、自分の心という原点に意識を向け始めた。それは、全てが変わったと言えるほどの気づきなのである。

あらゆるクリエイターにも言えるが、特にイラストレーターであれば、主観と客観というものを意識させられることがとても多い。

イラストレーターの場合、より魅力的な絵を描こうとしたとき、光と色の理論について学ぶことにもなる。すると一番最初に教えられるのが、色というものの主観性である。

私たちは皆、自分の目はありのままの世界を客観的に見ていると思い込みがちです。目は視覚的な事実をとらえ、それをキャンバスに移し替えれば、目の前にあるものをそのまま描写できると想像します。けれども、実際にはそうではありません。視覚とはあらゆる意味において主観的で、その人だけに見えている世界です。

この観点で言えば、郁田はるきが発した「世界が色づいていく」という言葉は、世界とその色を客観ではなく主観として捉え始めたこと、他人の心ではなく自分の心を意識し始めたことを表現しているのだと思う。

それぞれの人間の視覚特性によって、同じものを見ても別の色が見えている場合がある。大多数の人と異なる色が見えていたとしても、それは異常ではなく個性だと言える。だからこそ、色は主観的な感覚だと言われる。

そうすると気になることがある。郁田はるきにとって見えた世界はどんな色か、そして郁田はるきはどんな色となるのか?

光と色の理論の話だが、全ての物体はそれぞれが特定の光の波長を吸収する。そして吸収出来ずに反射した光が目に入ることで、人間の視覚が色を認識していると説明される。

このとき、物体が光を吸収すればするほど、その色はより黒く見える。

だから絵具は混ぜれば混ぜるほどに吸収できる波長が増えて、どんどん黒に近づくのである。色の三原色のうち、CMYKカラーはこれを表現している。

自分自身の心に目を向けていなかった頃の郁田はるきは、美術で使う、イーゼルに乗ったキャンバスの白だけがある状態だった。そしてアイドルの活動を通じて、世界の様々な色を認識し、吸収して、最終的には黒になる。それはCMYKカラーに基づく、減法混色の黒だと言えるだろう。

主観・客観とクリエイター

少し話が外れたが、【桜花拾】と絡めて主観と客観の話を進める。

主観と客観の折り合いをどう付けるか、バランスをどうするかというのは、おそらく職業としてクリエイターをやっている人にとっては、難しい問題だと思う。

「自分は何が好きなのか、どんなものを作りたいのか」は創作における全ての始まりであると同時に、「人に見てもらいたい、評価されたい、仕事にしたい」ということもまた、無視できない要素でもある。そうなると、主観と客観の両方が重なる部分を見つけて、創作していく必要が出てくる。

こうしたことを考えたとき、【桜花拾】はそれまでの話のなかでも、クリエイターと主観・客観という観点が、最もよく表れた話だと思う。

あらすじを述べておくと、郁田はるきが家具メーカーのショートムービーを制作・出演する仕事を依頼され、「永遠」というテーマを与えられて、どんなものを作ろうかと思い悩み考える話だ。

一番最初に直面するのが、テーマの考察についてである。自分にとっての永遠を表現すればいいのか?みんなにとっての永遠を表現すればいいのか?

イラストを描くときに、テーマを置くのはとても大事であるとされる。テーマがあれば、場面、背景、人物、表情、ポーズ、塗りといったそれぞれの要素の方針が決まって一貫性を持たせやすいし、それによって見る人にとってもイラストからストーリーを感じ取ってもらいやすくなる。

しかし創作・表現に込めるテーマには、絶対的な正解が存在しない。郁田はるきとプロデューサーの間で交わされた全てが誰かの正解にもなり得たし、誰かの不正解にもなり得たと思う。

だからどんな意味で「永遠」を捉えて作品に込めたのだとしても、あるいはどんな作品に「永遠」というタイトルを付けたのだとしても、「それはそうだ」と言えてしまうのである。

だからこそ「納得は全てに優先する」という格言の通り、自分はそれで満足だと言えるか、自分にとって最善を尽くしたかという、本質的には他人から確認の出来ないものこそが一番大事である。

そして人によっては、自分の納得のうちに、他人からも納得してもらえると思うかどうかを計算に入れる人もいると思う。

郁田はるきはこの意味で、創作・表現という行為に対してとても真摯だと思う。納得のいっていないものは押さえとして扱うし、アイデアを得るために出来る限りのことをする。根を詰めすぎてプロデューサーに心配されることもある。

同時に、客観的な視点を忘れない。プロデューサーの案を否定せず、それもありうると判断するし、創作・表現のことで人に褒められても「出来るうちに入らない」と謙遜することが多い。

個人的に好きな漫画で、「何かをする時はいつも早すぎて準備不足で 準備が整うまで待てば遅すぎる」という台詞がある。クリエイターの端くれの端くれである自分でも分かるのは、創作における過程ではこうした悩みばかりである。実力不足、努力不足、調査不足、時間不足、睡眠不足、体力不足。足りているものなどほとんどない。そうした中で、出来る限りのことをやらなければならない。

それに、頑張って取り組んだとしても、望んだような結果が得られる事ばかりではない。だからこそ、途中で諦めや妥協を選んでしまうことは多い。

しかし、頑張りたい、出来ることをやりたい、ちゃんとしたいという気持ちこそがあらゆる創作においてより良いものを作る源泉である。悩みながらも妥協を決してしないからこそ、郁田はるきはクリエイターを体現するように感じるのだと思う。

主観・客観に分けられないもの

また少し話がズレたので、話を戻す。これまで主観・客観という言葉を用いてきたが、この言葉は西洋哲学に端を発するものだ。

「無自覚アプリオリ」もそうだし「平行線の美学」もそうだが、CoMETIKというユニットと哲学は関係が深い。

四コマにおいて「永遠」というテーマについて述べていることも、オルダス・ハクスレー『永遠の哲学』の解説、もっと遡ればプラトンの哲学におけるイデア論に行き着く。ちなみにアイドルと言う言葉も、遡れば哲学が由来だ。

こうした主観・客観という分け方や、物質的側面と究極的側面という分け方は、二元論と呼ばれる哲学の分析手法である。しかし【桜花拾】はむしろ、二元論には分けられない存在に光を当てた話だと思う。

「永遠」というテーマは壮大で抽象的だ。自由に考えてもいいとはいえ、ある程度は家具という具体的なものと結びつけられるように考えないといけない。実際に、郁田はるき自身も結論を得るのには結構苦心していた。

創作の過程は悩みの連続。上手くいかないことばかりである。そもそも一人では出来ないことも多い。だからこそ、誰かが手伝ってくれることは、ほんの少しでも大きな助けになる。

友人、プロデューサー、企画進行の人達、それぞれの力を借りて完成したのがあのショートムービーである。自分の考えの意図を汲んでくれたり、気づきを与えてくれる存在の助けであれば、なおさら絶大なものだろう。

これはつまり、客観を飛び越えた主観、主観とも客観とも言える存在なのではないかと思う。

郁田はるきは「わたしにとっての『永遠』はなんなのか」という所で躓いていると言っていた。そしてそれは、自分から出さないといけないとも言っている。そのため、友人からの案出しの提案には断っていた。

しかし【桜花拾】の最初では、プロデューサーに対して「永遠」について思いつくことを聞いていた。対応が異なっている。

友人が、よっぽど感性が合う人でもないと変にかき回されてしまうという話をしたとき、思い出したのは、プロデューサーの言葉である。

主観・客観の二元論でいけば自分は自分自身でしかありえない。しかし郁田はるきにとってのプロデューサーは、自分自身にとても近しい存在なんだろう。

個人的に、斑鳩ルカと鈴木羽那もまた、郁田はるきと近い部分があるのではないかと思っている。というよりは、主観・客観という観点において、三人ともが共通の課題のようなものを抱えている。

郁田はるきについては既に述べた通り、他人を気にしすぎること、そしてそのせいで自分の心に目を向けていなかったことだ。しかしこれはプロデューサーとの出会いで、ほとんど解消されている。

この点は、鈴木羽那にも言えることだと思う。『W.I.N.G.』という舞台に対してどこか当事者性が薄いというか、自分がやりたいこと、感じたことにフォーカスを合わせることがあまりない。プロデューサーが大事だと言っているから「頑張ろう」という姿勢のように思える。

W.I.N.G.という舞台について説明されたときも「優勝したいね」と言い、優勝した後ですら、プロデューサーが凄いことで次に繋がることだと言ったから「嬉しいね」と言う。相手に問いかけるように話すことが多い。

スカウトもそうだしお仕事での話もそうだが、他人から評価されたり、求められることが多い。彼女を見ただけで誰もが美しさを認める。そうした矢印を向けられること自体が、鈴木羽那にとってうれしいことなのかもしれない。この点は「客観→主観」の方向ともいえる。

光と色の理論で考えると鈴木羽那は「スペキュラー」な性質を持つと思う。要するに鏡である。鏡は光を正反射して周囲の環境を像として映し出す。

W.I.N.G.編の途中では、鈴木羽那の印象に近い素直で純粋なアイドルが、引退した話が挟まっている。そしてそれは、ファンが増えて美しいままではいられなくなった結果起こったことだという推測がなされていた。

純粋無垢な心というものは一般的には白に例えられることが多いが、周囲の目に耐えきれず、黒に染まってしまうのではないか?

誰かから求められ続けて、ファンが増えていった先にどうなるのか?

郁田はるきのW.I.N.G.編は、プロデューサーと出会い、自分の心に目を向け始めて、これからのアイドル活動に希望が持てるような話だった。

対して鈴木羽那のW.I.N.G.編は、プロデューサーが「本当にアイドルを選ばせてよかったのか?」と自問する、自分の心が曖昧なままで、先の見えないような、少し影を落とすような話のように思う。

ただし優勝後に見せた、夜中にプロデューサーを呼び出すという、一度はやらないと言ったはずの「わがまま」と、三人でユニットを組みたいという希望は、それまでの受動的な反応ではなく主体的なものであったとも言える。

それに、誰かに導かれたことによるものだったとしても、結果としてそれが本人にとっても良いと思えるものならば、ダメではないのかもしれない。

というよりも、「一緒に頑張って、一緒に喜びあえること」なのであれば、主観と客観を掛け合わせた望ましいことだと言えるし、鈴木羽那の本質的な部分に根差しているのは、そちらの方かもしれない。

郁田はるきと鈴木羽那の二人は相性がいい。単純に仲が良いだけではなく、他者のことをよく意識している視座の近さもあるので、気づきも多いだろう。ユニットこそ「一緒に頑張って、一緒に喜びあえる」場所だと言えるし、お互いを意識し合うことで、良い変化が起きると思う。

さて、CoMETIKにおいて明確な問題を抱えているのが、斑鳩ルカである。アイドルとしての活動はほとんど自傷行為に近い。他者から接触を拒むように暴言を吐き、自分自身の心を見失っているように見える。

斑鳩ルカは「カミサマ」と呼ばれ、ダークで傷や影が垣間見えるキャラクターで人気となっている。しかし、それらはファンや業界人から求められた結果作られたものであり、本来の斑鳩ルカではない。

彼女が直面しているのは、「斑鳩ルカのパラドックス」とでも言うべきものだ。自分じゃない自分が求められている。本来の自分は求められていない。

【no/ode】では、CoMETIK結成時のエピソードが描かれている。

郁田はるきは斑鳩ルカのライブ動画を見て、一瞬で「奥底からの『声』を感じて」、それが引力のようで引き寄せられたと言った。

その後現地でのライブを見て、「暗い水の中で歌っているみたい」で苦しそうなのに、「『いきたい』って言ってるみたい」だと表現している。

日本語の語源を辿れば「怒るような鳴き声」から付けられた「斑鳩」という鳥は、ラテン語では「仮面をかぶった」を意味する言葉だ。

郁田はるきの感じた「奥底からの『声』」は、カミサマとして歌い上げる「不満、恨み、怒り、悲しみの感情」の声ではなく、それらにかき消されてしまっている「本当に自分がやりたいこと」の声だと思う。

しかし、斑鳩ルカは本来の色が黒に塗りつぶされてしまっていて、自分の心を見ようとしても見れない状態になっている。客観に主観が乗っ取られてしまっているのである。

これはおそらく斑鳩ルカの母親である、八雲なみにも起こったことなのだと思う。アイドルとしての八雲なみは、天井社長が「作り上げたモノ」だった。そしてそうしなければ、誰にも注目して貰えない。

「足に合わせるんじゃない、靴に合わせるんだ」という言葉は、「本当に自分がやりたいこと」に対する気持ちを抑え込んで「人に見てもらい、評価されて、仕事にする」ために行動するということだ。

それが「本当に自分がやりたいこと」に繋げるためだったとしても、主観を否定して客観に準じる行為なのには変わりない。

CoMETIKというユニットは、主観を取り戻す過程であり、黒に塗りつぶされた白と、本来の色を取り戻す過程である。

三人ともが客観というものに課題を抱えていて、それをユニットとして活動する中で、お互いに影響し合いながら「自分が好きで、やりたいこと」を見つけていく。

郁田はるきはこのなかでも、一番自分の心に向き合って前に進んでいる位置にあると思う。だからこそ誰かの目線に縛られた斑鳩ルカと鈴木羽那の二人にとっては自分の心に向き合い始めるためには大きな助けとなる。

それは色相環の反対側に位置する「補色」に例えられるかもしれないし、

あるいは黒に対する白にも例えることが出来ると思う。

これは様々な色を持つ光の波長を重ね合わせて出来る、加法混色の白だ。

永遠というテーマに込められたもの

郁田はるきは「永遠」というテーマについて考えて、それを作品に込めた。

少なくとも、そこには郁田はるきにとっての答えがある。

プロデューサーと郁田はるきの感性はとても近い。だからこそ「永遠」というテーマについてプロデューサーが考えたそれぞれの捉え方は、郁田はるきにとっても思いつくもの、思い当たるものであると同時に、完全にはしっくりきたわけではないものとして提示されていると思う。

作品にテーマを込めるとき、ボツ案の要素が部分的に取り入れられているということも、結果として採用案に繋がるということも創作ではよくあることだ。

だから二人が思索していた過程で採用に至らなかった案は、間違いやミスリードの類として扱うよりは、何か意味があったのだと考える方が妥当だと思う。採用された案に対して何を残したのか。

選択肢によってプロデューサーが発する「命はいつか終わるもの」という言葉。終わりを意味する以上は永遠というテーマに合わないともいえる。あの映像のなかには、少なくとも本来であれば誰も人がいない。というよりも、誰も人がいなくなった世界である。

しかし、「もうここにはいない人の存在を示す」ということは、「元々は誰かが居たが、居なくなってしまった」ということにもなる。これは命の終わりにおいて起きることでもある。

天井社長と八雲なみ、斑鳩ルカと緋田美琴、七草父と七草にちか・七草はづき。283プロダクションにとっても、別れてしまった過去と残されたものには思い当たることが多い。

選択肢によってプロデューサーが発する「想い」という言葉。ショートムービーに配置されたのは椅子、花瓶、窓、ビル、太陽などで、本来であれば人はそこにはおらず、想いを巡らす誰かがいない。

しかし、創作・表現とは「自分の主観的なものから生じた何かを、客観的な形で残す」こと。それらは定義的にはアートなどの作品に限らない。だから、人間の手によって作られた全てのモノには何らかの想いが込められているとも言える。

だから、もしそのモノを作った人間が居なくても、モノがある限りは、その人間の存在が残り続けている。カラオケで歌う曲も、古代の哲学者が考えた思想も、「ここにはいない人の存在を示す」ものだ。

これは作ることに限らず、人間が何らかの形でモノに関与すれば起きることだと思う。

永遠というテーマからどんな作品を作るかが決まったのは、プロデューサーの使っている椅子を見たとき。つまり、椅子にはプロデューサーの痕跡が残されている。モノを見たときに、誰かの存在が思い浮かぶのである。

人間がモノに関与すると、そこには想い出が残る。そのモノは誰かのための場所となって、「ここにはいない人の存在を示す」ものになる。

古代ギリシャの格言で「Ars longa, vita brevis」というものがある。日本語では「芸術は長し、人生は短し」と訳される。

これは「人生は短いのだから時間を無駄にしてはいけない」というのが元の意味だが、今日では「人生は短いけれど芸術は長く残り続ける」という意味でも解釈されている。

終わらない命なんてないし、人と人との関係にはいつか別れが来る。

それでもモノが残り続けることで、いない人の存在もまた想い出として残り続けていく。

これはあくまで部分点でしかないとは思うが、「永遠」に込められた意味の一つだと思う。

おそらくここからの話の方が、より郁田はるきが「永遠」というテーマの作品に込めたものに近く、そして郁田はるきの原点に近い話だろう。

郁田はるきはプロデューサーと出会い、「今までの自分が全部変わってしまう」ような変化があったときに、「すべての扉が開いた」と表現している。

これはショートムービーの世界における、「いろんな場所に繋がっている部屋」と関係がありそうだと思う。

人間は、世界を主観的に認識している。誰かによって作られたり、使われたりしたモノには、想い出として関わった人の主観的な世界が残される。

だから、客観的に世界に存在するモノから「ここにはいない人の存在」を想起することは、いない人の主観的な世界の扉を開けるようなことで、見た人の主観的な世界とそのモノに関与した人の主観的な世界が重なり合うことなんじゃないかと、個人的には思っている。

それはある意味「出会い」ようなもので、その影響は相互に発生する。

イデアとは「見られるもの、知られるもの」を意味する言葉である。あらゆるモノには基準、本質、真理、理想の姿形のイデアがあり、それらは永遠不変のものとされる。

誰かのために作るということは創作・表現の側面の一つである。郁田はるきのショートムービーは、それを見てくれる人のために作られたものだ。

人はモノを見ることで、不可逆の変化が起きる。誰かの創作・表現を見ることが、その人の人生に、どんな規模と形であれ影響を及ぼすことになる。

この変化が起きたという事実は、世界にとって永遠に変わらない出来事となる。仮にモノに関わった人が居なくなろうが、そのモノ自体が無くなろうが変わることはない。

SF的に言えば世界線の移動である。それを見なかった世界線から、それを見た世界線に移動することになる。

斑鳩ルカの283プロダクションへの加入が、事務所の存続する世界線への移動を起こしたのと同じ話だ。

郁田はるきは、当て字をするなら「春」と「樹」であり、それは桜を連想させる。

桜が咲いては散るように、人も出会っては別れるを繰り返す。この比喩は、春が入学と卒業の時期であるためによく用いられるし、大昔の時代から短歌などの形で残っている。

郁田はるきとプロデューサー、CoMETIK、そして283プロダクションとの出会いと別れは、この先の未来ではどのようなものになるのだろうか。

永遠というテーマの不可解性

私がこの文章を書こうと思った本当の理由はここからの話で、読んでもらうのを躊躇しているのもここからの話である。

郁田はるきが「永遠」をテーマにすると知ったとき、とても奇妙だと思った。

CoMETIKとは「彗星」を意味する造語だ。彗星は地球の近くまで接近してきたとしても、それは一時的な現象ですぐに離れる。彗星の核は「汚れた雪玉」に例えられるというが、雪もまた降ってもいつか消える。

これは郁田はるきが「桜」をモチーフとするのに近い話だと思う。桜も春になると一時的に咲いて、時期を過ぎればすぐに散る。

そして鈴木羽那の「那」は、極めて短い時間を意味する「刹那」の字である。

どれも「永遠」とは程遠いどころか、「一瞬」の煌きのようなものだ。

そして【桜花拾】では、「誰かが居なくなった後」の話と、「居なくなった誰かに関係するモノからその人の存在を想起する」という話が展開される。

素直に考えれば、別れに類するものがCoMETIKに起きるのかなと思った。

CoMETIKはCMYKカラーになぞらえたユニットである。

Cyanが鈴木羽那、Yellowが斑鳩ルカ、Magendaが郁田はるきに対応している。そしてそれらの色の組み合わせがKey Plate、つまり黒を作るように出来ている。

しかしCoMETIKにはYの文字が抜けている。つまり、斑鳩ルカがこのユニットの中で浮いた存在となっているという話で、これはCoMETIKの現状に近い話だと思う。

283プロダクションの過去は別れというものに関係が深い。そしてそれが、未来においても起きないとは言い切れないんじゃないかなと思った。

メタ的には起きないと考えるのが普通ではあるんだけど、シャニマスならありそうだとも思う。

何よりシャニマスという大きな物語のなかにおいては、主観と客観の折り合いを付けずにアイドルを続けていると、最終的には悪い終わりを迎えてしまう。

現状のCoMETIKの三人は課題を抱えたまま進んでいる。それが解消されてしまえば続くと思うが、もしその折り合いがつかなくなったとき、起きるべきことが起きるんだと思う。

CoMETIKはそもそも仮結成のユニットで正式なものじゃない。だから変化が起きてもおかしくはない。しかし、万が一それが起こるとしてどのような形で起こるのかは分からない。

誰かがCoMETIKを抜けてソロに戻るのか、283プロダクションから離れるのか、アイドルを辞めるのか。あるいは再結成という形もある。

そしてその変化があったとき、鈴木羽那、斑鳩ルカ、郁田はるきの三人がいるCoMETIKのユニットで起きた一瞬のような出来事は、不可逆の変化を起こし、「永遠」になるんだろう。

ファン感謝祭編 黒から白へ

この記事を書いている間にファン感謝祭のCoMETIK編が始まってしまい、そしてある程度進展が見られたので、これについても書いておく。

キービジュアルを見ればどうなっているかは明確で、黒から白に向かっている。黒をイメージカラーとしているCoMETIKにとっては、大きな変化だ。

CoMETIKというユニットは、主観を取り戻す過程であり、黒に塗りつぶされた白と、本来の色を取り戻す過程であると例えた。今回のファン感謝祭の話のなかでも、その過程に進みが見られたと思う。

光と色の理論で言えば、黒に染まった世界に対して、様々な色を持つ光の波長を重ねて白で照らすようなイラストだと思う。

最も白に近いのが郁田はるき、中間が斑鳩ルカで、最も黒に近いのが鈴木羽那である。白が主観、黒が客観を意味するのであれば、それぞれの立ち位置が明確だと思う。

実際にファン感謝祭では、郁田はるきが最も主体的かつ積極的にやりたいことを主張し続けている立場だった。アイデアを出したり、ユニットでの会話を求めたり、「自分が見たいCoMETIKというユニット」に向けて努力している。

キービジュアルにもそれが表れていて、郁田はるきの目線は、斑鳩ルカと鈴木羽那の二人にある。

いまだに人の目を気にして自信がなさそうにするところもあって、スタッフさん達の目線を、アイドルだからこそ贔屓目に見てくれているんだろうな、と感じ取っていたように思うし、やりたくても現実的に出来ないことに直面して苦心していた。

そしてそれは客観的にも明確で、斑鳩ルカとスタッフさん達の会話と、本番後の姿を見ても、実力不足が否めないようだった。

それでも臆することのない姿を見て、斑鳩ルカは、いつも通りの悪態をつきながらも、昔の自分の本当にやりたいことを求めていた時期を思い出していた。

それに「斑鳩ルカのパラドックス」は解消されつつあるように思う。ダークなイメージである斑鳩ルカでなくとも、ファンやスタッフから受け入れられ始めた。斑鳩ルカ自身が本当にやりたいことをやろうとしても、世間は受け入れてくれるようになった。

後はいろんな世界に繋がる扉の先へ、斑鳩ルカ自身の意思で進んでいけるかどうかである。

鈴木羽那に関しては、大きく変わったところはないように思う。郁田はるきに手を引かれるように一緒に努力を重ねるところはある。

しかし、自分はアイドルとして何をしたいのか、CoMETIKというユニットで何をしていきたいのかということに対して、自分から主張することがない。

本人にとってそれがやりたいことであるのならば問題ないのだと思うが、郁田はるきと斑鳩ルカの二人が「自分が好きなこと、やりたいこと」に向かって進んでいるなかで、鈴木羽那だけが客観的なものに留まり続けていることは、良いのか、悪いのかの確信が持てない。

ただ、それは客観的な目線からそう見えるというだけで、もしかしたら明確な意思を持って行動しているのかもしれないとも思い始めた。

「私を見て」という言葉は、「私はあなたに見てほしい」という自分の気持ち目線だとも捉えられるが、「あなたからは私はどう見える?」という誰かの気持ち目線だとも捉えられる。これが主観なのか、客観なのかが分からない。

残念ながら、自分は鈴木羽那の考えていることがはっきりとは分かっていない。個人的には、自分の気持ちが垣間見える部分もあるが、基本的には誰かの目線に立って行動しているままのように思える。

三人の現状を足し合わせて混ぜたように、ファン感謝祭での衣装は灰色となっている。

白ほど眩しくもなければ、黒ほど染まりきってもいない。灰色のこの衣装は、色鮮やかな衣装と比べるとやや地味で、綺麗でも、豪華でもないように見える。それでもこれがCoMETIKというユニットの変化の証である。

郁田はるきと鈴木羽那は個人的に「どうしてもアイドルにならないといけないわけではなかった」のだと思っている。

郁田はるきはなぜアイドルを選んだのかという話題になったとき、「勘」や「思いつき」という言葉を選んでいる。アイドルにはいろんな形があり、広い世界を見られるから比較的好ましいだけで、彼女のやりたい創作・表現自体は絵、音楽、文章などの形でもある程度可能なのだと思う。

そして、自分が変わるきっかけとなったプロデューサーに勧められたからという理由もあるだろう。

鈴木羽那に関しても、いろんな人に自分を見てもらうのであれば、タレントやモデル、女優などの形でも可能だった。これが「鈴木羽那をアイドルにしてよかったのか?」とプロデューサーが悩んだ理由の一つであり、それは同時に、自分が導いてしまっただけで彼女に選ばせたわけではないことを意味するからだと思う。

どんな始まりにせよ、郁田はるきと鈴木羽那がアイドルになったことは世界に不可逆の変化を起こし、二人の人生にとっても重大な影響を及ぼした。

そしてアイドルになって様々なことを経験していく過程で、彼女たちにとってかけがえのないものになっていくのだろう。

それでどんな別れを迎えるとしても、そこで起きた出来事と、その出来事がもたらした変化は「永遠」に変わることがない。

郁田はるきを、そしてCoMETIKというユニットを見ていると、自分自身に関しても創作についての気づきを得られることが多いし、上手くいかないことばかりでも頑張っていきたいなと思えてくる。

だから、彼女たちがどんな道程を辿ることになるのか、これからも見続けていきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?