「ことばと思考 シップ」05 自然(じねん)と自然(ナチュラル)と私

誰かが言ってたぜ

おれは人間として 自然に生きてるのサ

自然に生きてるって

自分でわかるなんて

何て不自然なんだろう

(よしだたくろう「イメージの詩」)

私たちが何かを「自然」だと形容するとき、そこには例えば「天然の素材のものを着たり食べたりする」「心のままに、飾らない態度でいる」「山奥で原始的な暮らしを営む」といった、多様なイメージが含まれます。

しかし、いつから「自然」はこんなに多義的になったのでしょうか。私たちはこれまで、「自然」をどんな風に受容してきたのでしょうか。近代以前から現代に至るまでの自然観の変遷を追いながら、考えてみたいと思います。

◆

日本仏教における自然観

「自然」は、もとは「自ずから然る」つまり「もともとそうなっている」という状態を指す言葉で、その始祖は老子だといわれている。日本では、今から一千年ほど前、平安時代後期に根付いた仏教の教えに「自然」は多用されていたが、その読み方は「しぜん」ではなく「じねん」であった。「しぜん」は、明治時代に「nature」の訳語として「自然」があてられたときに生まれた読み方で、そこから現在のように、海や空、山や川などの外的な事象を指して「自然」と呼ぶようになったのである。

内山節「日本の伝統的な自然観について」(『内山節著作集8 戦後思想の旅から』農文協)によれば、明治以前に現在のような意味での「自然」を指していたのは、仏教用語の「山川草木」で、これはもともと「草木国土 悉皆成仏」(自然界のすべての生き物は成仏できる、の意)だったのが、人々に広まる中で「山川草木 悉皆成仏」に変わり、意味も「自然の対極にある人間は成仏できず、そのために悩み苦しんでいる」というものに変わっていったという。

では、仏教において「自然(じねん)」が意味するものは何だったかというと、やはり「おのずから」である。「自分」という意識や欲望にとらわれず、草木や虫のように「おのずから」の姿で生きることが人間の理想とされた。単に草や木を崇めるのではなく「いかにして自然に還るか」を模索しながら生きる。それが、仏教信仰のもとでの日本人の自然観だったのである。

内山はさらに、その発想の根本には日本人の死生観があると説く。生の過程でむごたらしく汚れた魂が、死によって清められ、何十年もかけて自然に還っていく。自然こそが清浄であり、また神であり、仏でもある。そして、そこに還っていくことが人間の解放、つまり「悟りを開く」ということだ。

しかし自然は清浄であると同時に、ときに災害をもたらすという矛盾もはらんでいる。そこで、その矛盾をなくしてしまうのではなく、どう折り合いをつけて生きていくか、という発想が生まれたのだと内山はいう。そこには、人間と自然とを明確に区別したり、人間を優位もしくは中心に立たせたりするような発想は、皆無である。

近代化と「自然」のゆがみ

こうした「折り合い」の自然観は、しかし明治に入ると一変する。明治元年の「神仏分離令」と同5年の「修験道廃止令」は、「自然」の思想においては明確に区別されていなかった神と仏とを分け、さらに「自然」への土着的な信仰を排除しようとするものだった。日本を近代的な強国とするため、国民の信仰を国家神道に統一させようとしたのである。

その方向性のもと、日本は侵略、戦争、そして敗戦を経験し、戦後もなお近代化への歩みを止めなかった。便利で快適な暮らしを手に入れるためなら、人間にとって都合の悪い矛盾は強引に消し去るという、かつての「折り合い」とは正反対の態度が、社会的に容認されたといえる。

さらに内山は別稿において、近代化が人間と自然との間に「不平等」という新たな課題をもたらしたことを指摘している(「自然の不平等」前掲書)。近代社会においては、誰もが同じ権利を有する「平等」の思想が基本とされる。しかし自然環境には地域差があり、誰もがその恩恵を同じく享受することはできない。「自然は平等につくられていない」。この不平等を乗り越え、全ての人が平等に発展できる、という理念を実現するために提起されたのが近代的経済であり、ビルや自動車、電気製品であった、ということだ。

近代化を推し進めることで、自然との間に生じた矛盾を解消しようとする。その構造の「ゆがみ」が日本において顕著に表れ、人々の意識にのぼり始めたのは、各地で公害が相次いだ1960年前後ではないか。公害のあまりの理不尽さが、急激な工業化に対する警戒心、根本的な疑問を喚起し、自然・環境保護活動の興隆へとつながっていく。

しかし、そうした活動においては、自然の美しさ・純粋さ・やさしさが極度に強調されたり、情感的に語られすぎたりする風潮もあり、それに対する違和感を露わにする声もある。

例えば、アメリカの社会哲学者エリック・ホッファーは、移動労働者として自然と触れ合う中で「すり傷、咬み傷、やぶれた服」といった目に遭い続け、「自然がいかにわれわれを助け導くか」という類のことを聞かされるたび反撥を覚えた、と書いている(『現代という時代の気質』ちくま文庫)。

また哲学者の中沢新一と國分功一郎の共著『哲学の自然』(太田出版)の中で、國分は「人間が自然の中に溶け込んで生きるというナチュラリズム」は「ロマン主義的な思い込み」にすぎないと述べる。中沢も、そもそも「自然」というものはそれ自体としては存在せず「人間の頭の中で抽象化してそう言っているだけ」であり、「『自然』という概念が最初からあって、これを大事にしましょうという話ではない」と指摘する。

実際、彼らがいう「ロマン主義的ナチュラリズム」や「抽象化」と思しき現象をあちこちで目にする。そして、そこには多くの場合、「ナチュラル」という言葉が、ごく自然にくっついている。

ナチュラルの系譜 ―反体制から「憧れ」へ―

「ナチュラル」という言葉からイメージされるものを思いつくままに挙げ、大まかにジャンル分けしたものが下表である。

発祥、社会に対する働きかけの強さなど、その背景はさまざまだが、現代の消費・経済至上型の生活様式や西洋的な考え方に対するカウンター的要素を持つという点では、ある程度共通している。

これらの原型といえるのが、1960年代のアメリカで発生したヒッピーである。ラブ&ピース、コミューン、ドラッグといった独特の思想と行動で、反体制的・自然回帰的な主張を強烈に示した。

評論家の速水健朗によれば、ヒッピーはムーブメントとしては一時的だったが、その後一般に普及したヨガ、菜食主義、瞑想、環境保護、ジョギングなどはヒッピーを発端とするものだという。さらに、それらを受け継いだのは、アメリカの「健康志向の強い都市部、もしくは整備された郊外に家を持つようなアッパーミドル層」であり、彼らはヒッピーたちの「反文明、反消費社会的な精神」を受け入れるというより、それらの文化を「健康的でファッショナブルなもの」として消費したと指摘する(『フード左翼とフード右翼』、朝日新書)。カウンターカルチャーとして発生した自然志向が、ヒッピー去りし後、富裕層の手に渡ったことで「ファッション」と化し、一種の憧れをもって広く大衆に受容されるようになっていった、ということだ。

このファッション化は日本でもみられ、特にオーガニック、ロハス、エシカルといった言葉は、いわゆる草の根的な自然保護活動というよりも、女性誌やライフスタイル誌、都市部の飲食店・雑貨店などの「おしゃれスポット」でよく目にする印象だ。

もちろん、それらは「地球にも体にも良いものを使いたい」という意思の表明、あるいは働き方や生活習慣を含む生き方全般を心地良くデザインし直そう、という能動的な動きの一端でもあり、決してすべてがファッション化にあたるわけではない。

とはいえ、とりあえず「ナチュラル」が付いていれば、何となく良い商品・サービスに見える、という「軽さ」が、今の社会に蔓延しているということはいえそうだ。また登山やキャンプの流行も、自然回帰の一端であると同時に、自然と人間との乖離が進んだことによる、自然の「エンタメ化」ともいえる。

「わたし」次第のナチュラル

こうした「ナチュラル・ムーブメント」の中心にいるのは、やはり、これまで衣食住を主に担ってきた女性たちである。書店で、女性向けの(と書かれていなくても、明らかにそう意識された)美容・健康、食、、暮らし、生き方といったジャンルの棚に行くと、「ナチュラル」とそれに類する語で溢れている。

その分野の草分け的存在が、雑誌『murmur magazine』の編集長を務め、「冷えとり」など体や心、自然を大切にするための思考・健康法を提唱する文筆家・服部みれいである。服部はエッセイ集『わたしの中の自然に目覚めて生きるのです』(筑摩書房)の中で、「自然」とは「愛、神、神性、聖性」といった言葉とも置き換えられ、人生の中で選択を迷ったら「自然かどうか」で判断するとよい、と述べている。

しかし、服部のいう「自然かどうか」の判断というのは、結局のところ「わたし」次第ではないか、と思えてくる。例えば「脱毛について」の章では、脱毛というのは「決して自然ではない気が」するけれど、本人に「毛はないほうがいい」という願望があるのなら、その心に従うのが「自然」だと結論づける。その考え方でいけば、例えば添加物だらけの食品や化粧品を愛用するのも、本人が望みさえすれば「自然」な選択、ということになってしまう。

また、「アンチエイジングの鬼」というブログを運営するカイロプラクターの勝田小百合は、食べ物や化粧品、油、繊維、洗剤から電磁波、住宅の施工、メンタルまで、実践的な美容・健康法に関する著書を数多く出版している。その中で、勝田の哲学を総括する語彙として頻出するのが「ナチュラルアンチエイジング」である。加齢という究極の「自然」に抗う行為に「ナチュラル」を冠してしまう感性に、服部と同じ「わたし」の強い発露を感じた。

ヘリクツのようになったが、ともあれ、このような「わたし」次第でいかようにもなるという恣意性、言い方が悪ければ「カスタマイズ性」こそが、現代の「自然(ナチュラル)」の特徴といえるかもしれない。

さいごに ―自然(じねん)、カムバック―

一千年前の「自然(じねん)」と、現代の「自然(ナチュラル)」とでは、そこに「自分(わたし)」がどのように表れているかという点においては、相違を通り越して対照的ともいえる。しかし、自然のうちに「人間としての理想」を見出しているという点は、どちらも同じだろう。

そのうえで、今、もし私が「自然に生きたい」と願ったら、「自然」へのゆるやかな回帰を目指すだろう。今の暮らしは手放せないまでも、「これ以上」は求めない。そして「わたし」を少しひっこめて、他人とも自然とも折り合って生きる。環境に負担をかけない無農薬の野菜やオーガニックコットンの服を買い、瞑想で無心になり、そんな暮らしを誰かと「シェア」するためにSNSにアップする……あれ、途中から何かおかしくなってきた。 (了)

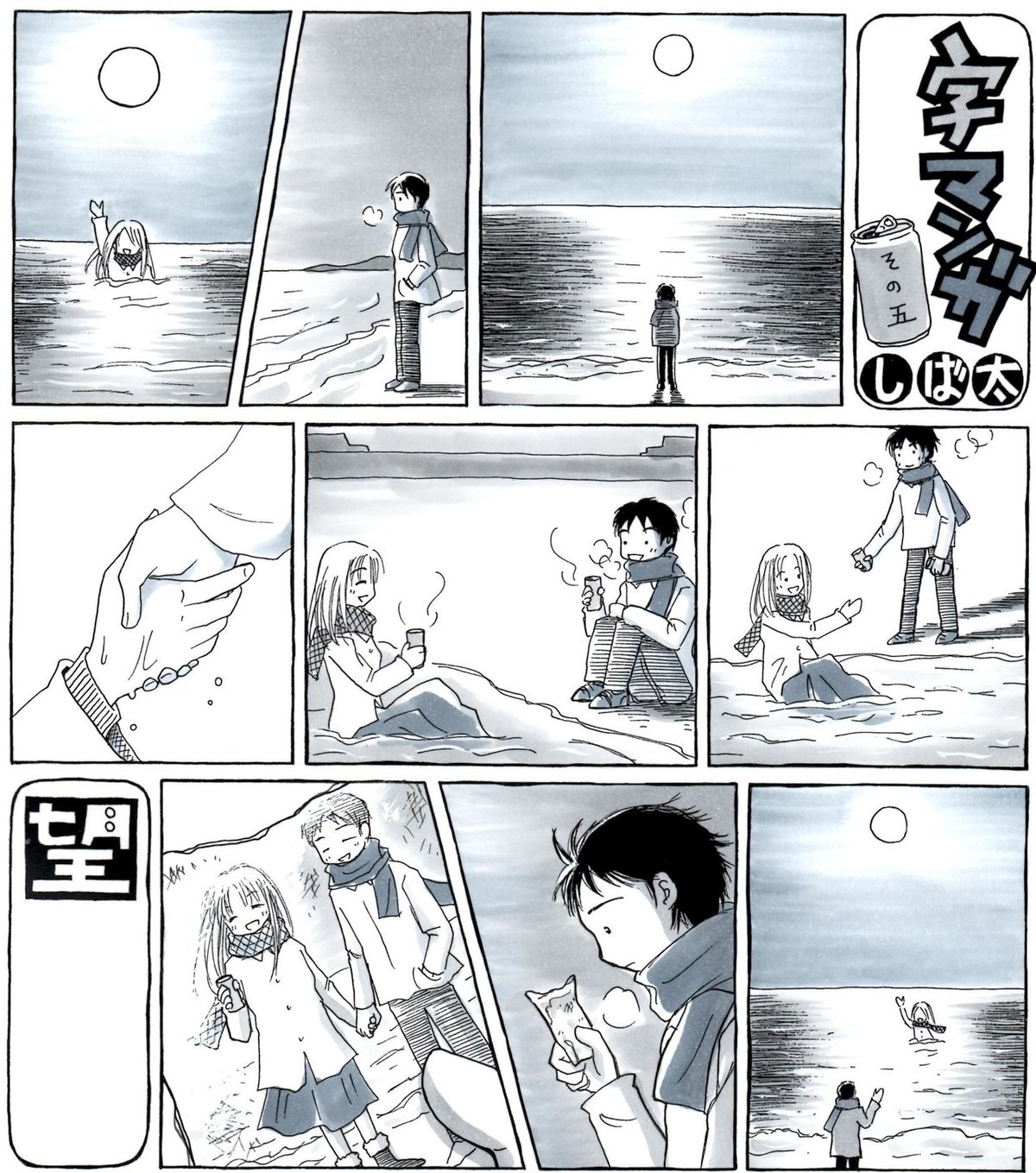

■連載「字マンガ」その5(作:しば太)

1つの文字からインスピレーションを得たサイレント漫画「字マンガ」です。今回の文字は「望」。

望【ボウ・モウ のぞ‐む】見えないものを見ようと探り求めて眺める。ないものを求め待ちわびる。字形は、見えない月を見ようと背伸びする人を表している。

※「シップ」05 PDF版はこちらから

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?