福祉と土木と3Kと

地元でゆるーく始めた話し合い、kakogawa G'z

日本を代表するロックグループをパクってるわけではなく、2030年までに達成する世界的な取り組みSDGsをもじっている。

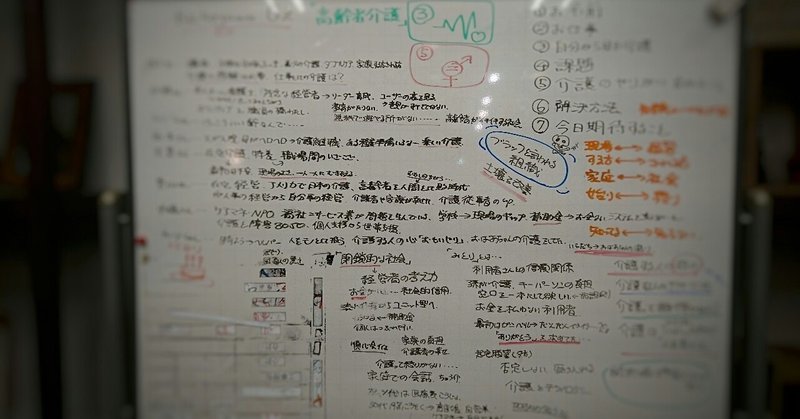

今回のテーマは"高齢者介護"

福祉関係の人もそうじゃない人も集まって話をした。僕は土木の人間なんで福祉はわかんない。でも、繋がってるなーと感じた。

//////////

1.共通する課題

キツい、汚い、危険

3kといわれる分野はいろんな課題を抱えている。なぜそうなのか?話をしているなかで共通するものが見えてきた。

①あることが当然と思われている。

これは、公共サービス全般に言えることだが、そのサービスは社会的に重要で、だからこそ国や自治体からお金が出てて、いろんな人が支えている。でも、社会として最低限必要なサービスは、あることが当然とされ、社会から評価されにくい傾向にある。

例えば、豪雨時にダムは水を貯水することで下流の浸水を防止しているが、ダムが決壊するほどの雨量になると放流せざるを得ない。放流の手順で問題があったりするが、そもそもダムがあったことによる治水効果は評価されず、被災したときのマイナス面ばかり取り上げられる。

先生、福祉、行政、土木……社会的に必要とされる人たちはどちらかと言うと、高い志をもってその職についたが、あまりにも社会から評価されないので、いつの間にか心が満たされなくなる。その空っぽの心が埋められず、エンドユーザーに当たったり、エンドユーザーを見なかったり、ちっぽけなポジション争いをしてしまうんだろう。

②補助金という麻薬

社会的に必要なサービスは税金で賄われている。いまの税制は基本的に国が集めて、自治体にばらまく補助金に依存している部分が大きい。補助金は補助要綱に合えばお金がもらえる。努力しようがしまいが同じだけ岡根がもらえる。だからお金をもらう努力はするけど、サービスを向上させようとする努力をしなくなる。

補助を出すには基準がいる。基準は分かりやすさが必要だ。だから、基準は手段(アウトプット)を主体として作られる。でも、その手段は本当に課題を解決する手段とは限らない。そうやって、本当は何がしたいのかわからなくなり、見るべきユーザーを見なくなり、スポンサーである国や自治体ばかり見るようになる。

③閉鎖的な環境

補助に乗っ取って作業をするとルーティンワークになる。要綱どおりにしないとダメだからだ。そうすると、組織が硬直的になる。硬直的になると組織が閉鎖的になる。閉鎖的な環境は思考が沈殿し、考える葦であるはずの人が人らしく生きていけなくなる。そんな閉鎖的な環境が人の弱い部分を救う福祉を全うできる訳がない。

//////////

2.じゃあどうすればいいの?

話をするなかで、参加者の方々の声が僕の中ですごく響いてきた。その響きが「これから」の手がかりになるように思え、これからについて思うままに書いて見ようと思う。

【響いた言葉】

①子供の頃周りとのギャップに悩みながら祖母の介護をしている中で、ふとした祖母の笑顔に温もりを感じた時。

②義父の介護を終えたあと、もっと出来たことがあったんじゃないかと思った時。

③思い通りにならない認知症の利用者さんにあの手この手で対処するのを考えているときの面白さ

④閉鎖的な組織は土壌が悪くなっているので土壌を改善する必要がある

【僕が思うこれから】

介護についても、土木についても「評価されよう」と思うと苦しくなる。評価は後からついてくるものだし、祖母の笑顔のようなふとした評価が大きなやりがいになることもある。また、無いものは無いんだから無いものねだりするんじゃなくて、自分から探求していけばいい。人間はこれまでだって、無いものからアイデアを振り絞って何かを作ってきた。車、飛行機、ネット、スマホなど。何かを生み出すから人間だし、無い状況はより人間らしく生きていけるチャンスなのかもしれない。無いとあきらめ、どうやって改善していくか?そんな姿勢が大事なんだと思う。

そして、土壌改良。腐った土は改良してやらないと新しい芽は育たない。腐った土壌には空気を送り込んであげ、肥料を入れてあげ、水を差してあげる。それは組織で言うと外部との交流だと思う。自分は自分だけでは評価できない。氷は人の体温より低いから冷たいと感じることができ、お湯は人の体温より高いから温かいと感じることが出来る。組織以外の人との交流は違う価値観と触れることが出来る。違う価値観に触れると自分との比較が出来る。そうやって、違うものに触れ自分の価値観を確認し違う価値観を取り入れる土壌を育てる。そうすれば、土壌が改良され新しい芽が育っていく。

土木にしても、福祉にしても

閉鎖的で評価されにくい環境だからこそ、他者と交流し自分を見つめなおすことで、3Kから新しい価値が生まれるように思う。決して、目先の賃金を上げる話ではない。長い目で自分たちがやっている仕事に誇りを持ち、誰かにその楽しさを伝えていけるようになると、きっと誰からも評価される素敵な職業になると思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?