不穏で不安な世界の中から

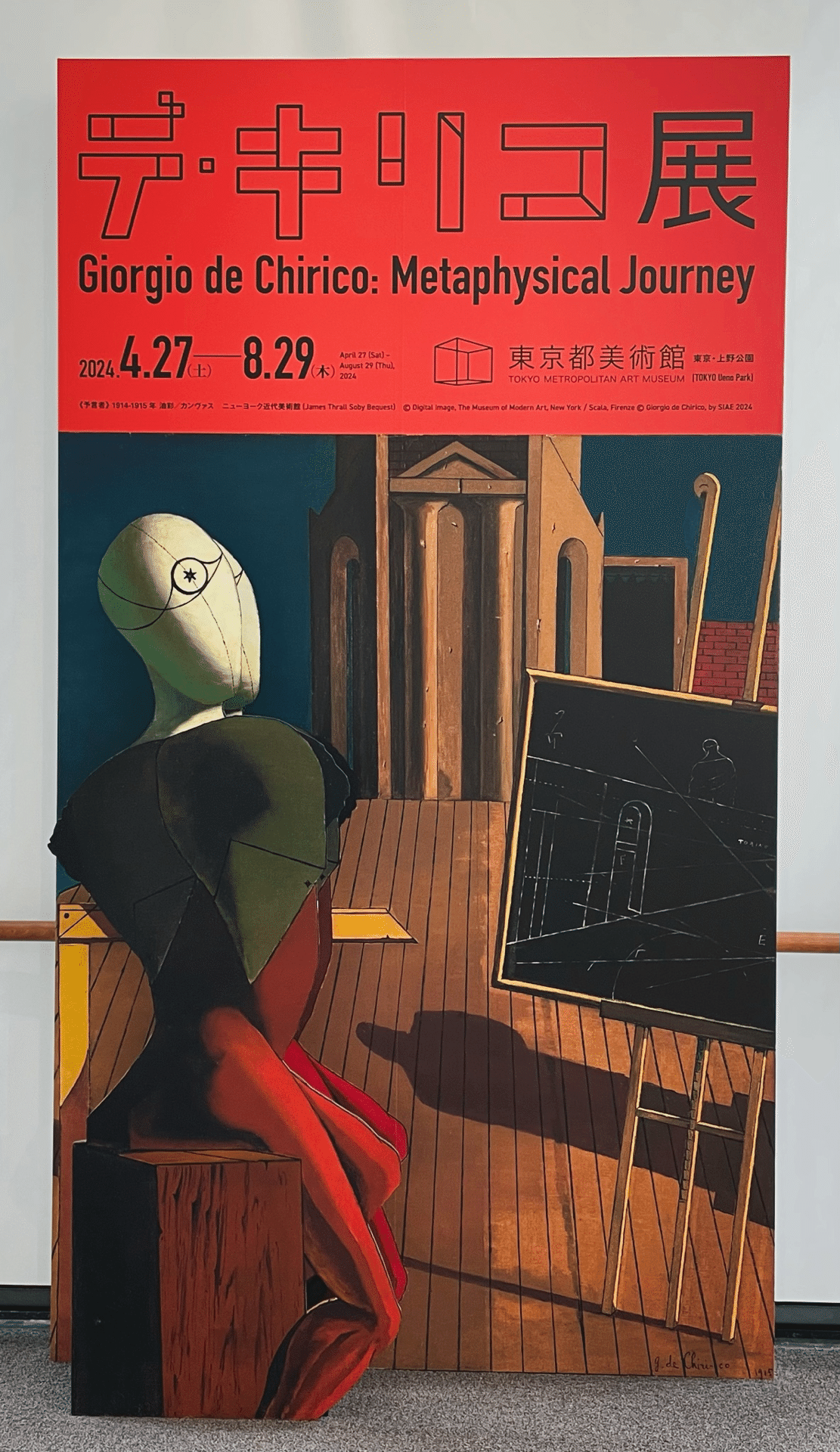

東京都美術館で開催されている、「デ・キリコ展」へ行ってきた。ジョルジョ・デ・キリコを私は全く知らない。フルネームを今、初めて知ったくらい。告知フライヤーに掲載されている絵を見て、その不穏さがとても気になっていた。

見たことのない絵を見ると、その世界へ連れて行ってもらったような気分になれる。現実世界は自分の解釈でしか見ることができないけれど、絵を通すとその作者の目で見ることができる。私にとって絵を見ることは、旅行のようなものかもしれない。だから、気になったら見に行ってみること、前情報を何も持たないことは、自分の世界を広げ続ける工夫でもある。

キリコの作品で感じた不穏さの正体は、すぐに分かった。ダークな色使い、表情がないマネキン、焦点がずれた遠近法、閉鎖的な小さな空間。そのどれもが不安を煽り、元の整った位置に戻したがる自分がいる。それは第一次世界大戦中という時代背景が、キリコの心を閉塞的にさせていったのだろうか。

アートは病んでいる心に生まれると私は思っている。自問自答の逃避先は人それぞれにあって、その中でもアートは自己を投影しやすい。思うままに世界を広げ、作り変えることができる。都合よく世界を見たいように見ることだってできる。だから絵は絵なのではなく、その人が見ている世界であり、目なのだ。

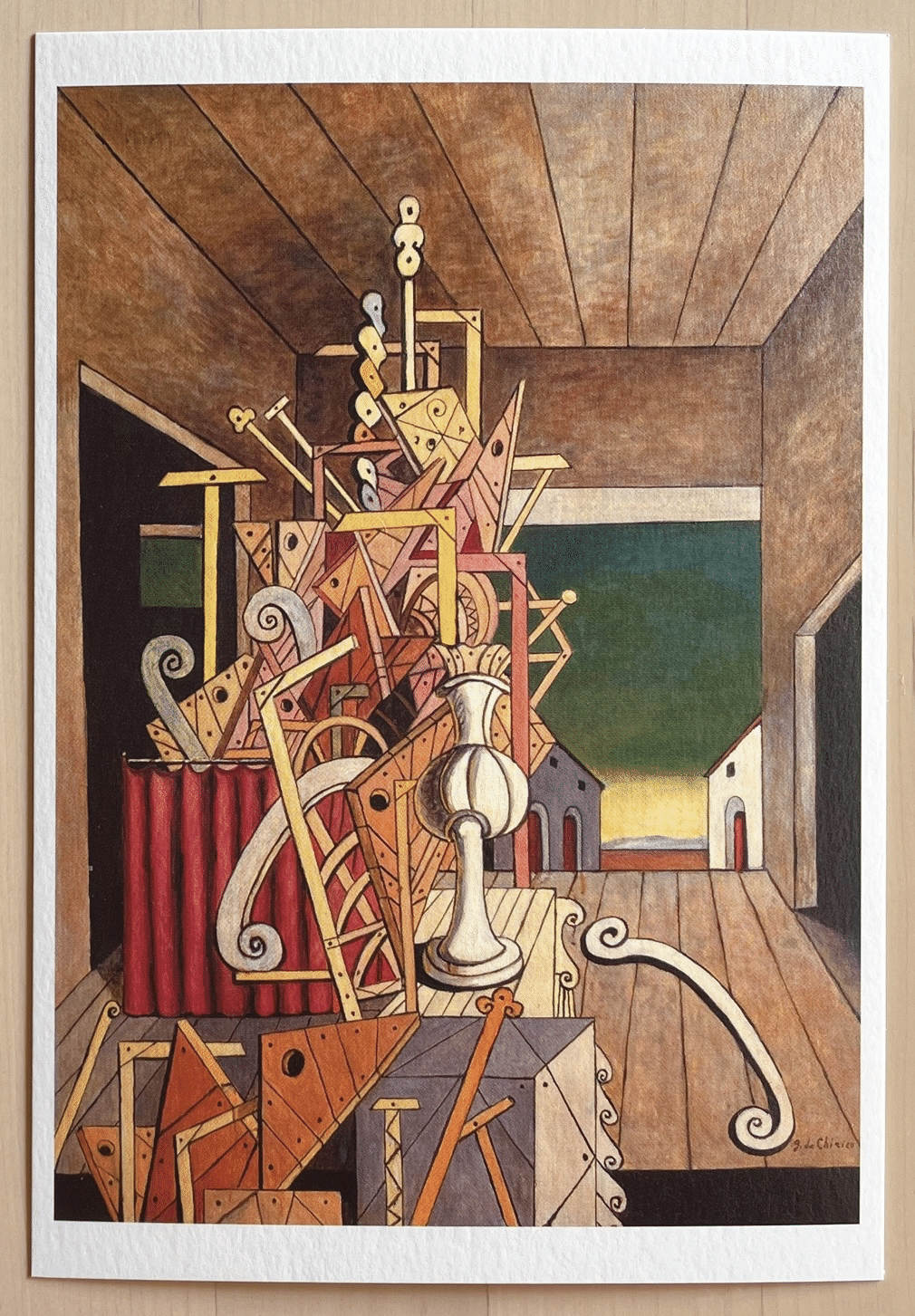

そう思いながら見るキリコの形而上絵画はとても不安定で、あえて崩されている閉鎖的な空間は、現実世界からの脱出を試みているようにも感じた。中でも印象的だったのが影だ。異世界にも関わらず影がしっかりと描かれていて、どこか現実味を帯びている。影はその世界での存在を示す、重要なパーツだ。異世界でも描くことによって、強い自己の主張のようにも見える。究極の自己との対話でもある自画像を、何枚も描き残したりもしている。晩年、形而上絵画へ回帰した際に影がなくなったり、窓の外の空の色が明るくなったりしたのは、何かから解放されたような心境の変化が伺えた。自分がこんなにも不安定な世界へ没入していたら、気が狂っていたのではないかと思う。

スタイルを移行しても、20代~30代の形而上絵画ばかりが評価されることについてキリコは怒っていたらしい。過去を評価されるのはアーティストの性だ。あの頃のようにと言われるのは嬉しい反面、新しいものを生み出すのを生きがいとしているアーティストとしては複雑なものがある。評価には時差があって、ほとんどが自分にとっては当たり前で、飽きた頃にされることが多い。評価されても、自分は興味がないほどに遠ざかってしまっていたりする。それに答えて回帰するのか、塗り替えていくのか。キリコもそんな時期を経て、形而上絵画へ回帰した際の「オデュッセウスの帰還」はとても心に響いた。

併設されていた、上田薫さんの作品もとても素敵だった。94歳になっても作品を作り続けているのは私の理想の姿であり、憧れる。

キリコも晩年まで多作だったそう。私も「オデュッセウスの帰還」のように風景画を経て、また非現実的な絵を描き出す時が来るのだろうか。晩年に描く自分の作品が楽しみになった。

頂いたサポートは活動のために大切に使わせていただきます。そしてまた新しい何かをお届けします!