人の言葉を預かる仕事

インタビューというのは、人の言葉を預かる仕事だ。

これまで培ってきた知識や経験、思考などを言葉として預かり、編集して、世に出す。

それが世の中にも、本人にもどのような影響を及ぼすかわからないから、書き手の責任は極めて大きい。

だからこそ、預かった言葉はもちろん、そこに至るまでの経緯や、それを語ってくれた心意気なども含め、すべて大切に扱わなければいけないと思っている。

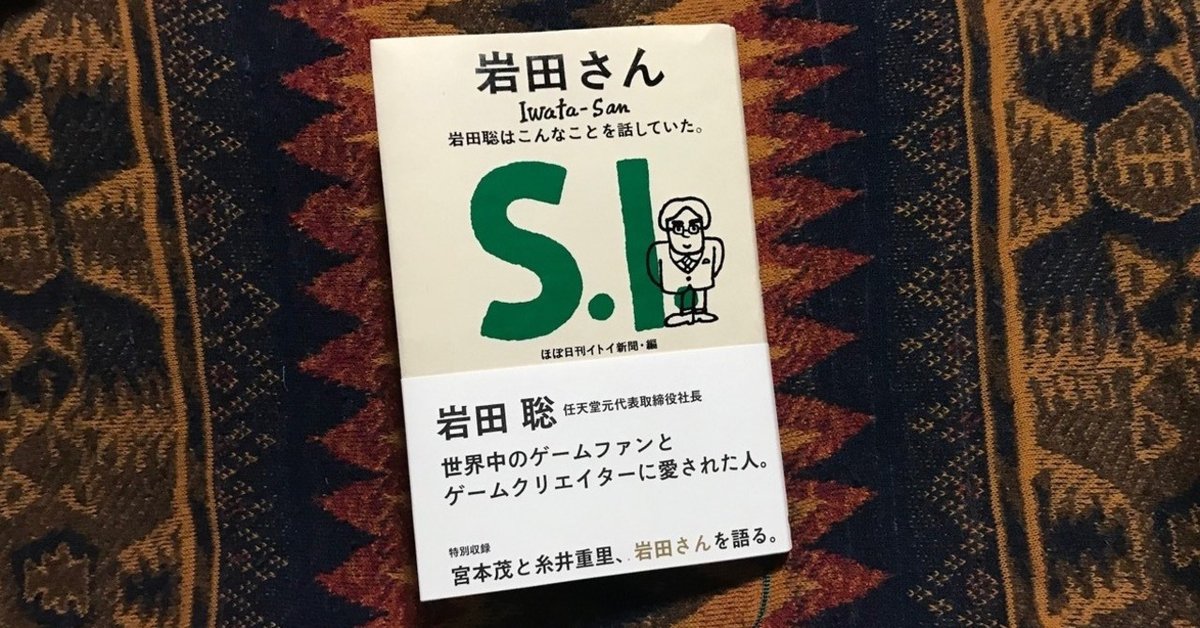

昨年の秋頃、『岩田さん』という本を読んだ。

任天堂の元社長・岩田聡さんと糸井重里さんが何年かに渡って行ってきた対談を、ほぼ日の永田泰大さんが1冊にまとめた本だ。

この本の「はじめに」のページに、次のような一節があった。

「岩田さんご自身は、生前、求められても著書を出す意思はなかったとうかがっています。わたしたちは、いま、そして未来に、岩田さんのことばをまとめた本が求められていると強く感じたのですが、いってみればそれは勝手なことです」

この文章の前後を読めば、岩田さんと糸井さんの間に確固たる信頼関係があったことはよくわかる。

だから、「いってみればそれは勝手なことです」という表現に違和感はなかった。

だけど、亡くなった方の言葉を預かることには、通常のインタビューとは異なる重責があるような気がした。

※

年末に「古賀史健が永田泰大に訊く『岩田さん』のこと」というイベントがあって、ほぼ日の塾で知り合ったメンバー数人と一緒に参加することにした。

(勝手に師と仰いでいる)永田さんが、岩田さんの言葉を編集して本を作ったことについて、どんな話をするのか聞いてみたかったのだ。

ここでも最初の話題は、生前の岩田さんには著書を出す意思はなかったという話だった。

イベントの冒頭、古賀さんは「この本って、かなり特殊で、語るのが難しい本だなという気がするんですけど」と前置きした上で、「その難しさっていうのはやっぱり今現在、岩田さんがいらっしゃらないっていうことで」と語った。

亡くなった方の言葉を編集するという経験を、僕は今までしたことがない。

だけど、想像する限り、それは大きなプレッシャーが伴う作業だと思う。

例えば、文章を書きながら疑問が生じた際、本人がいれば確認できるが、亡くなった方に話を聞くことはできない。

そうした状況では、相手が賛同も否定もできないため、言葉がひとり歩きしてしまう可能性もある。

当然ながら、その重圧と責任は書き手の肩にのしかかってくる。

本の中で岩田さんのことをどのように伝えるのか、永田さんのスタンスが垣間見えるような一幕があった。

それは、本の装丁の話になったときのこと。

表紙のデザインについて訊かれた永田さんは、「なんか岩田さんは自分の顔が出てる本って、イヤなんじゃないかなっていう気がして」と答えたのだ。

その言葉には、なんというか、とても親密で、優しい感触があった。

「こうしたら喜んでくれるだろう」という行動は自分本位になりがちだけど、「こうされたら嫌だろうな」という配慮には相手に対する確かな優しさがある。

思えば永田さんはイベントの最初から最後まで一貫して、そういうスタンスだった。

※

この本を作るにあたり、永田さんは岩田さんの葬儀に出席した日のことを振り返っている。

「たぶん、ぼくは、岩田さんについて、なにかしたくてたまらなかったのだと思う。なんでもいいからなにかしたくて、そうでないと全部がすっと通り過ぎていきそうで、追悼の一文をどこかに書いても半端に当事者を気取ったごまかしになりそうで、なにかできないかとずっと思っていた」

きっと、この日から永田さんは、岩田さんの言葉やイメージをどのようにして伝えるかを幾度となく考えてきたのだろう。

それは利害関係を考慮した忖度ではなく、純粋な敬意と親愛の表れのように感じた。

岩田さんの言葉を借りるならば、永田さんの姿勢は「疑問を感じたら、きっとこういうことなんじゃないか、という仮説を立てる。そして、思いつく限りのパターンを検証して、『どういう角度から考えても、これだったら全部説明がつく』というときに考えるのをやめるんです。『これが答えだ』と」というものだったのではないだろうか。

だからこそ、「いってみればそれは勝手なことです」という文章の後には、「それでも岩田さんはこの本を認めてくださると信じています」という確信めいた言葉が続いていたのだと思う。

いなくなってしまった人の言葉を預かり、その意図を考え抜き、誤解なく伝わるように編集する。

そこまでしてようやく、本を出す意味を信じることができる。

作り手の想いを直に聞いて、人の言葉を預かる責任の大きさを改めて感じた。

イベントの終盤には、永田さん古賀さんに糸井さんも加わって、岩田さんの思い出が語られた。

全員に聞いたわけではないけど、あの場所にいた人の多くは、もう会うことができない岩田さんに強く想いを寄せていたのではないだろうか。

質疑応答の際、「明るいお通夜みたいでしたね」と言った方がいた。

僕も同じことを感じていた。

岩田さんの存在が、残された人たちを繋いでいるという実感が確かにあった。

※

イベントが終わった後、どうしてもこのまま帰る気になれない僕たちは、誰からともなく連れ立って飲みに行くことにした。

みんな口数は多くないけど、火照った頭と心を落ち着かせながら、それぞれに岩田さんのことと自分のことを照らし合わせているのがよくわかった。

誰かが「岩田さん、会ってみたかったね」と言うと、全員が頷いた。

岩田さんの言葉は、「この先の人生で何度も自分を救ってくれるんだろうな」という予感に満ちている。

永田さんの言葉には、人から預かった言葉に責任を持つ書き手としての姿勢が詰まっているような気がした。

インタビューというのは、人の言葉を預かる仕事だ。

そして、それは読んだ人の血肉となって、新たに何かを生み出すきっかけになっていく。

岩田さんの言葉も、永田さんの言葉も、自分の血肉にして、これからもインタビューの仕事を続けていきたいなと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?