アニメ「チェンソーマン」 1話の覚え書き-轟音と眼差し、そして蘇ってしまう私たち-

1972年、クリスマス商戦に沸くテキサス州オースティンのある日、トビー・フーパーはひらめいた。彼は、モンゴメリー・ワードの混雑した金物売り場に立ち、クリスマスムードを警戒しながらも、出口を必死に探していた。陳列されたチェーンソーの列に目を留めた彼は、消費者の群れの中を切り裂くことを空想した。しかし、その閉塞感を脱し、家に帰ると、チェーンソーの幻影が頭の中でグルグルと回り、連鎖的にストーリーのアイディアが湧いてきたのである。

はじめに

10月11日よりMAPPA制作、アニメ『チェンソーマン』の放送が始まった。原作の圧倒的人気を受けての映像化ともあって期待値の高さは相当なものとなっていたが、結果として素晴らしい内容だったと思う。

しかし、映像を見た感想の中に「原作のポップさが無い、映像のテンポがもったりしている」という指摘が多く見受けられ、自分自身も良し悪しとは別に今作のタイム感には独特のものを感じていた。

この映像の「もったり感」とは何なのか。また、OPや本編演出、「チェンソー」と「ゾンビ」の関係性なども同時に振り返ることで、自分なりのアニメ「チェンソーマン」の感想をまとめておこうと思う。

OPについて -誰が撮影した映像なのか?-

映像尺に触れる前に、まず最初にOPについて見ていこう。OPに使われた楽曲は米津玄師の「KICK BACK」、そして演出を手掛けたのはアニメ「呪術廻戦」のOPも手掛ける山下清悟によるものだ。(余談だが呪術廻戦のOPに山下清悟が抜擢されたのは芥見下々から制作スタッフへ直接の希望だったらしい、呪術で繋がった縁がチェンソーマンにも影響されているのは面白い点だ)

さて、このOPは短いながらも複雑な構成を持っている。大きく前半を「マキマによる監督パート」、後半を「デンジによる演技パート」とし、さらに終盤に行くにつれて互いのパートがカオティックに混ざり合うという流れで解釈していくことにする。

まずは前半の「マキマによる監督パート」を見ていこう。冒頭、ギュスターヴ・ドレによる『失楽園』をバックにチェンソーのエンジンをふかすデンジの手元。その後の展開を象徴するかのようなカットだが、注目したいのは次の空撮カットだ。

無人の都市の中を行くアキ、パワー、マキマ、デンジの4人。その4人をまるで箱庭を覗き込むように、上空からカメラが回り込み、キャラクターへと近づいていく。しかし、ここであることに気づく。4人全員がその場から一歩も動かない—つまり停止した時間の中にいるのだ。その不可思議さに気づいた瞬間、今度は映像の時間はほんの数秒前にスクラッチするかのように逆戻る。違和感を覚えたのも束の間、また何事もなかったかのように再びカメラは前方に動き出す。

カットが切り替わり、静止した時の中で固まったままのパワー、アキをピン送りで写していく。なおも時間は止まっている。そしてマキマがカメラにインした瞬間、まるでアクションの一声をかけるように彼女が瞬きすると、映像内の時間は何事もなかったかのように動き出すのだ。

冒頭のシークエンスにおいて時間は一定方向に進むのではなく、何者かが異なる方向へ操作を行なっているように演出されている。それはまるで映画を編集するかのように。

その違和感を引きずったまま、今度は登場人物たちが織りなす数々の映画のパロディシーンへと切り替わっていく。

『悪魔のいけにえ』、『パルプフィクション』、『貞子VS伽倻子』などなど……SNSでは既に多くの元ネタが特定されているが、そうした名作映画のキャストがチェンソーマンのキャラに入れ替わったような映像が、「努力 未来 A BEAUTIFUL STAR」というモーニング娘。 「そうだ! We're ALIVE」からサンプリングしたフレーズと共に次々と流れていく。

パロディシーンが終了すると、今度はスクリーン側にカメラを設置し、映画館の座席に座るキャラクターたちが映像を見つめるカットに切り替わる。

さて、ここで彼らは一体何の映像を見ているのだろう?

もちろん当たり前に考えればみんなで楽しく映画を観にきた、それだけのシーンだと言えるだろう。

また先ほどのパロディシーンも映画好きで有名な藤本タツキへのリスペクトだと。

しかし、そのパロディシーンの中に、なぜかマキマは演者として登場していない。

また、映像をよく見ると、パロディのカットには全て通常シーンでは存在しない上下の黒帯—シネマスコープの帯が入っていることがわかる。

つまり先ほどまでのパロディ映像は「まるで有名映画かのような日常の風景」を映したものというだけではなく、わざわざ映画のアスペクト比に合わせた、まさに「映画そのもの」として撮影されていた映像として解釈することが出来るのだ。

そうなると映画を楽しく見ていたはずのキャラクターたちの風景は、自分自身が何者かの指示で演技している滑稽なパロディをただ呆然と眺めているだけの恐ろしいカットとして同時に解釈することが出来るようになる。

さらにカットが切り替わり、デンジたちがボウリングに興じるシーン。これはコーエン兄弟監督作品『ビッグ・リボウスキ』(この映画に登場するウォルターというキャラクターはパワーのモデルになっている)のパロディにもなっているが、ここでアキは金色のボーリング玉を投げる。いくつかのカットの後、眠るデンジを優しく膝枕するマキマのカット。夢現を行き来するデンジに、ロイコクロリディウムに寄生され、視界を奪われたカタツムリを食べさせるマキマ。

と、そこにスクリーンが投射される暗室に、映画監督のように指でフレームを作るマキマがカットバックする。

そう、ここでようやくOP冒頭における時間の編集を行い、パロディの演技を行わせ、映像をメタ的に作り上げてきた者の正体が明かされる、という構成になっているのだ。

マキマがカラスやネズミなど、都市に住む生物の目を通してあらゆる者、場所を監視しているという設定は原作で何度も語られている。しかし、このOPにおいてマキマの目は監視者ではなく監督者として、まるで「さよなら絵梨」の絵梨やファイヤパンチのトガタなどの藤本タツキが作品内で繰り返し描いてきた者たちに通ずる「見る/観る者」という存在として定義しているのだ。

そして「観られる/見られるもの」であるデンジは、先ほどまでの映画館の中でのカットも丸ごと含め、まるでカメラの前のキャストのように書き割りの世界を生きているだけだと視聴者に明かされる。そしてカットの声がかかるようにマキマが頭を傾げると、彼女の背後で映像を写していたスクリーンは暗転し、無感情な血飛沫が舞うのだ。

だがここで映像は一転し、観る、観られるの関係は反転する。そう、ここから「デンジによる演技パート」が始まるのだ。チェンソーマンに変身したデンジは廃ビルの窓「枠」を打ち破って、爆煙の中颯爽と現れ、そして鎖をモチーフにしたような悪魔を一閃する。縦横無尽に動き回るデンジの動きを追いきれず、彼はカメラから度々「フレームアウト」する。それはマキマの筋書き、カメラの中の世界を吹き飛ばす、無法で投げやりな生命力に溢れている。

しかし映像は単なるデンジの破壊に終わらず、ここから主観と客観が入り乱れ始めるカオティックなパートへと向かっていく。

突如街中に転がる金色の球体のオブジェを見つけ、あるアイデアを閃くデンジ。それはボーリング場で見たボールのようにこの球を転がし、悪魔を撃退するという作戦だ。(これは映画『ファイト・クラブ』のオマージュにもなっている)

しかしここでデンジの表情がどこか虚をつかれたようなものであることに注目したい。良いアイデアだ、という楽天的な表情ではなく、何かその記憶が現実ではない、デジャヴュのような表情をしていることを。

事実、ボーリングのシーンはどこか奇妙だ。その周囲の風景を歪んで映り込ませながらギラギラと光るボーリングの色や、パワーとマキマが楽しく並んでいるショットも、ストライクの瞬間に現れるパワーの水着シーンやマキマに犬のように散歩されるデンジも。

あのボーリングシーンもまたマキマの演出した夢の風景なのかもしれない…リアルとフィクションの間が揺らぐ瞬間、「努力 未来 A BEAUTIFUL STAR/なんか忘れちゃってんだ」の歌詞と共に、卵の殻を割ると金色のボーリングの玉とよく似た黄身が流れ落ち、穏やかな家のキッチンにたたずむデンジは首を傾げる。

そして映像は「さよなら絵梨」のラストを思わせる爆発シーンを挟み、サムライソードや姫野の残した幽霊の悪魔といった「向き合うべき現実」が重なり合い、ラストに自分たちを映すカメラの存在に気づいたアキが画面を破壊して終了する。

映像はカメラの存在を通して現実と作り物の間を行き来しながら、マキマとデンジたちの「観る/観られる」の単純な主従関係をかき混ぜ、乱反射する複雑な様相へと変貌させるのだ。

アウトロではもう一度「努力 未来 A BEAUTIFUL STAR」のフレーズが現れる。まるで縋るように繰り返されるこの言葉は、もはやイントロの夢物語を信じるような美しい響きの面影は無く、悪い冗談と暴力と嘘が蔓延する、荒廃した現実の生を映し出していく。

もったりした映像の謎

さて、次にSNS上でも度々語られていた映像の長尺感についてだ。

そもそも、アニメ「チェンソーマン」の映像尺は25分24秒と、通常のアニメ映像尺平均である24分と比べて1分半近く長い。たった1分半、と感じるかもしれないがTVアニメにおいてこの尺は非常に重要だ。

通常TVアニメにおいてはコンテ段階では必要な長さよりもほんの少し長尺にして作成し、編集段階(カッティング段階)で実際の映像として鑑賞した際、編集を行いながら規定の尺につまんでいくのだ。しかしチェンソーマンはMAPPAの自社出資作品ということもありCM枠を入れずに映像を流し続けることが可能だ。通常のアニメ作品に発生する何コマ単位の間詰めをほぼ行わず、コンテ尺とほぼ変わらない、贅沢な尺感で映像化出来ていると予想される。(と同時にそれがTVアニメのテンポに慣れた視聴者のもどかしさを生んでいる可能性もある)

また、原作自体の尺の短さについてもここで同時に触れておきたい。

「チェンソーマン」1話は56Pで、数えたところ全ページ合わせて約220コマ。他の近年のジャンプ作品と比べるとこのコマ数の少なさがわかる。例えば「鬼滅の刃」1話は55Pで、全ページ合わせて約260コマ。「呪術廻戦」は同じく55Pで、何と全ページ合わせて約290コマもある。

もちろんコマ数と読書時の体感時間は必ずしも比例するわけでない。しかし3作品どれもほぼ同じページ量でこれだけのコマ数の違いがあるのだ。1話を読んだ時のテンポ感に影響しないことは考えづらい。

さて、コマ数が多い方がテンポが早いと思われるだろうが、しかしこれは多くの場合逆だ。ページ数が同じ時にコマ数が少ないということは、その漫画は大ゴマの使用量が多い、ということを意味する。大体の漫画が1コマあたりにつき一つの出来事が書かれているとすれば、大ゴマぶんページを読むスピードが速くなる。つまり単純に言って、1話の中で起きている出来事が鬼滅や呪術と比べてチェンソーマンは少ないのだ。

なお、これは作中のイベントが少ないという意味ではなく、単純に話数内で動かすキャラクターの数の問題に過ぎない。

例えば「鬼滅の刃」は1話で炭治郎と禰豆子に加え、鬼殺隊側である冨岡義勇のキャラも描かれる。あるいは「呪術廻戦」では虎杖悠仁と並行して伏黒恵の活躍、さらに電話口で五条悟の存在もほのめかされる。対してチェンソーマンは冨岡義勇や伏黒恵にあたる、実際に主人公を導くサブキャラである早川アキの登場は2話目以降だ。

1話では物語のラストにマキマが現れるのみで、それ以外は基本的に物語はデンジの行動だけを追っていく。そうした内容のミニマルさも相まって、チェンソーマンは近年の同ジャンプ作品と比べて余裕のあるコマ数の使い方ができたのだろうし、アニメにおいても全体的に詰め込み過ぎない演出が可能になっているのだろう。

だが、ここからがアニメと原作の違いだ。原作においてこの広々としたコマの多くはヴァイオレンスに当てられている。

(チェンソーマンが変身しゾンビから飛び出てくるシーンで1ページぶち抜き一コマ、ゾンビを切り裂くシーンで見開き一コマなど)

対してアニメではアクションシーンに尺やカットを当てるのではなく、むしろ別の要素を描くことに時間を当てている。

その要素とは、「キャラクターの視線」というものだ。

交差しない視線たち-デンジの眼帯-

アニメと原作の最も大きな演出上の違いは、冒頭のデンジが仕事に行くまでの道のりを丹念に描いていることだろう。

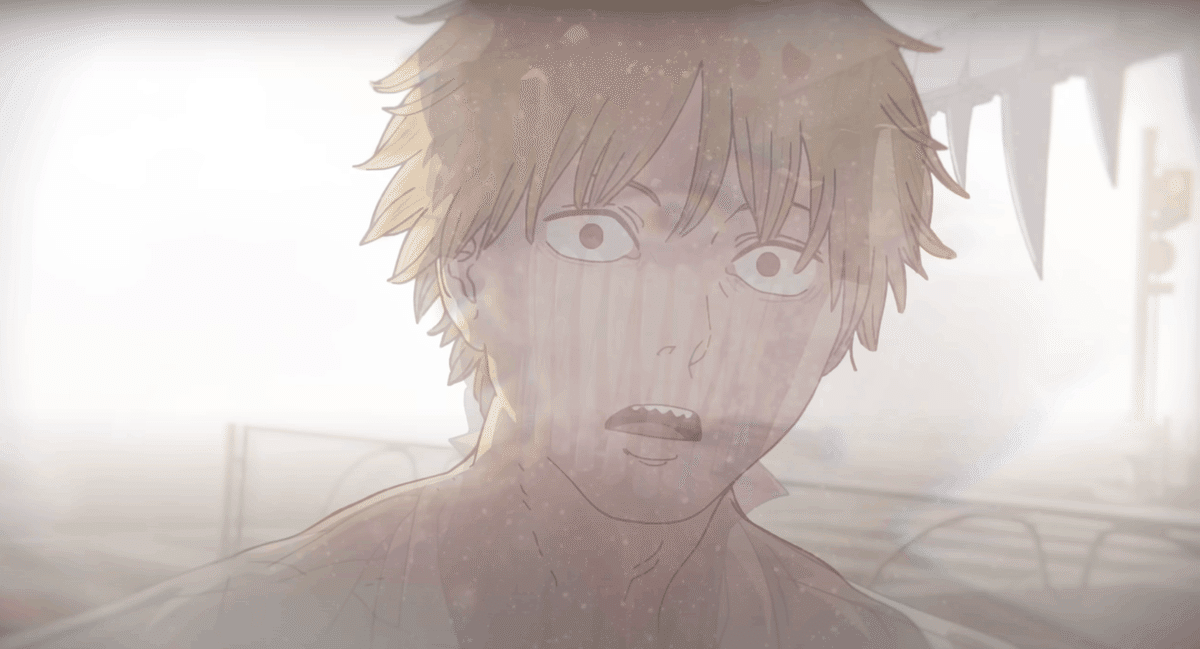

住処であるボロ小屋の中で目覚めたデンジは、最初のカットで机の縁が重なってカメラから顔が見えないようになっている。カットが切り替わって、窓の外から写すシーンも同様だ。さらにデンジが外へ出て森の中を歩くシーン、ここでもデンジの顔は画面からクロップされ、執拗にそのカメラはデンジの顔を映さないまま進む。最初にデンジの顔のアップを映すのは右目の眼帯だ。デンジの素顔—生身の眼がある左側が初めて映るのは、背後からポチタに吠えられた時だ。後ろを振り向いて、優しげな瞳でポチタを見返すデンジのシーンで、ようやく彼の素顔が見える。

そう、冒頭の映像においてデンジは徹底して顔の見えない、誰でもない匿名の存在として描かれ、唯一ポチタだけがその瞳を、つまり一人の人間であることを見つめてくれている。この眼帯の右側と生身の左側、という光と闇の二面性は映像において一貫して描かれ、トマトの悪魔を殺した後、街中をポチタと仲良く話す時は生身の側、それを車窓から見つめる借金取りは眼帯の側からデンジを見ている。また、カメラも同時に生身の側を映す時は必然的にデンジを右から映すため安定を示す上手→下手の動きに、あべこべに眼帯の右側を映すと、カメラは左側に設置されるため、不安を示す下手→上手の動きに変化する。

こうした視点の演出が最も美しく機能しているのはデンジが廃屋に連れられる車内のシーンだろう。車窓の向こうを過ぎるのはナ・ホンジン監督などの韓国ノワール映画を思わせる、埃っぽく気怠げなオレンジの明かりに包まれる街並み。カメラは最初、窓ガラスに映る生身のデンジの瞳をアップで撮影する。

しかしカメラは車内の側に引いていき、望遠レンズの圧縮効果により鏡にうつるデンジの顔は、眼帯をつけている側のデンジの頭にだんだん隠れてしまうのだ。「夢くらい見させてほしいよな」というセリフとともに匿名の中に消えるデンジの素顔。鏡のないボロ小屋に住むデンジは、ポチタの瞳の中に映り込む瞬間にしか等身大の自分を見ることはできない。

例え車窓に写ろうとも、それは過ぎゆく背景に紛れ込む、虚で曖昧な鏡像でしかないのだ。

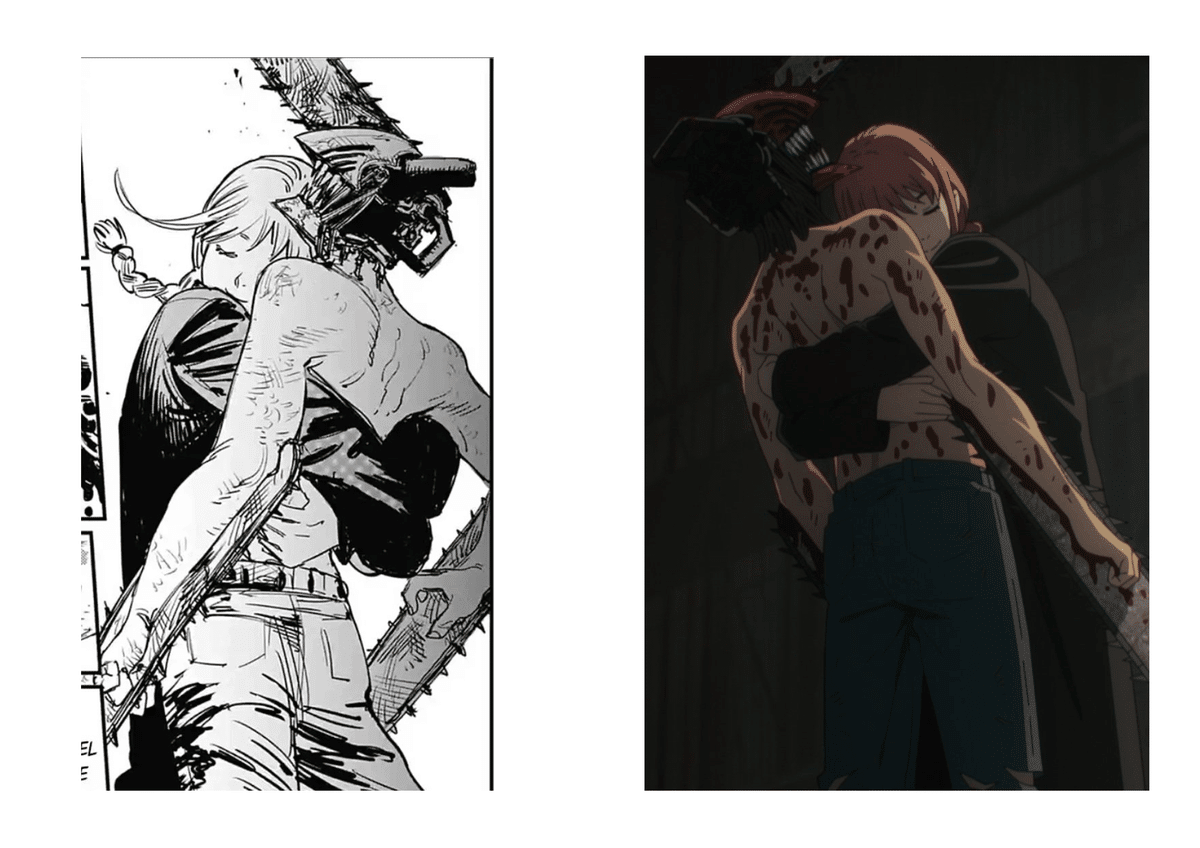

また、ラストのマキマがデンジを抱きしめるシーンにおいても、原作と逆の方向にカメラを設置することで別の意義を追加している。

原作ではマキマがデンジを抱きしめるシーンはデンジの左側—生身の目がある側からカメラを置いて映している。対してアニメの抱擁シーンは右側—元々眼帯をしていた方の目の側から映されるのだ。

これによって、チェンソーの頭が涙のように流れ落ちた後に見える目がまた別の意味を帯びてくる。マキマが見る右側のデンジの目は、ポチタと融合したことによって復活したものだ。それはデンジ自身の目のようでいて、実のところその奥にあるチェンソーマンの影を見ているに過ぎない。

そう、アニメにおいて、デンジを匿名の誰でもない人間から救い出してくれるのは徹底してポチタでしかないのである。

匿名性について -支配的システムとホラー映画-

この「匿名性」というテーマはチェンソーマン1話に登場するゾンビやチェンソーの元ネタとなる映画とも共通する。

ゾンビの悪魔の元ネタとなっているゾンビが登場するのは1968年にジョージ・A・ロメロが監督した『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド』だが、ここにおけるゾンビは当時の冷戦政治やベトナム戦争下での人々の不安、暴力性を表象した存在であるというのは有名な話だ。また、チェンソーの元ネタである1974年のトビー・フーパー監督作「悪魔のいけにえ」のレザーフェイスもまた、ウォーターゲート事件を代表とする政治スキャンダルやベトナム戦争の報道を見たトビー・フーパーが、その人間の残虐性に「人間の皮を被った別の生き物」というイメージからそのキャラ造形を思いついたという。

両作品のどちらもが、システムが人間の人間らしさを失わせ、そして一個の暴力装置としての—人間を誰でもない匿名のモンスターにしてしまう力について警鐘を鳴らしている。

まさにチェンソーマンの世界における「悪魔」が人々の集合的恐怖によって力を蓄えるように、ベトナム戦争や政治不和による蔓延する恐怖がホラー映画に力を与えていったのだ。

だが奇妙なことに、そうしたモンスターたちは必ずしも悪と言えるかというとそうではないのが不思議な所だ。

例えば『荒木飛呂彦の奇妙なホラー映画論』で荒木飛呂彦が語ったように、自意識を失ったゾンビの生き方にはある種の心地よさ、憧れを覚える人間がいる。

またレザーフェイスが躊躇いもなく振るうチェンソーの暴力に、グロテスクな痛快さをどこか感じるように、心の闇から生まれたモンスターたちは、想像力を介せば現実をやり過ごす武器として所有することもできる。

チェンソーマン本編においても、多くのデビルハンターが忌むべき相手である悪魔たちを逆に使役して戦闘に使用するように、「ホラー」を想像することで、逆説的にこの世界の見えないが確かに存在する圧力と戦う一種の武器ともたりえる。

それは文章の冒頭で引用したトビー・フーパー監督が映画内でチェンソーを武器に扱うことを思いついた瞬間のように、言いようのない現実の圧力をぶち抜く、そんな力と可能性があるのだ。

また、そうしたホラーの両義性は、チェンソーという機械そのものの構造ともよく似ている。

エンジンの駆動部分と回転ノコギリの切断部分を同時に持つ機械であるため、チェンソーは刃によって破壊しながら、同時にそれがエンジンの動力にもなる、という奇妙な円環構造を持つ。

チェンソーの爆音 -円環性、とここにいるということ-

こうした円環と両義性は、チェンソーマンの作中で明示的に「音」として表現されている。悪魔たちは生き返る時に、一様に同じ音を耳にするという。それはブウン、という紐を引っ張って心臓—エンジンを再び動かす時の音だ。

しかし同時に悪魔たちはチェンソーマンに無残にも斬殺される。ギャギャギャギャ、というノコギリの鮮烈な回転音と共に、血飛沫の中彼らはバラバラに壊されていくのだ。

アニメにおいてエンジン音は非常に重要なファクターとなっており、デンジはエンジンをふかし、何度もノコギリを回転させる。それだけでなくOPの「KICK BACK」や1話EDの「CHAINSAW BLOOD」においてもイントロにてエンジン音がサンプリングされている。

その音は暴力的でありながらも同時にどこか絶対的な孤独を感じさせる音だ。

誰でもない自分を誰かにしてくれるのは名誉でも富でも名声でもなく、隣にいて見つめ返してくれる同じような誰かだ。デンジにとってそれは紛れもなくポチタだったが、映像終盤、ポチタは消え、デンジの魂の内側にだけ在る存在となる。

ここにおいて、デンジは肉体的には蘇りつつも、本質的には消えてしまったのだと感じる。ポチタという見つめ返してくれる存在が消え、誰でも無い存在としての自分だけが残っているのだ。

誰かになることが不可能な人間に残された唯一の道は、「ただ、誰でもない私がここにいると知らしめる」ことだけだ。

ゾンビの悪魔に殺されそうになったデンジは自分で自分のエンジンの紐を引く。耳をつんざくようなノコギリの回転音は一度鳴り始めると、例えどれだけ中心から遠く離れた闇夜の中でも、確かにそこに人が居ることを周囲に気づかせる。

それが例え血塗れの暴力と自傷であったとしても、デンジはエンジン音をかき鳴らし、高級で馬鹿げた猿芝居のような映画を、台無しの糞映画に変えていく。

破壊と再生、その両方の音を同時に鳴らすチェンソー。

デンジはここに確かに自分が居ることを証明するために、轟音の心臓と共に何度も蘇る—いや、蘇ってしまう。

そしてそんな彼を見る私たちもまた、ある時は悪魔と蔑み、またある時はヒーローと呼ぶ、皮肉な円環の中にいる。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?