「地下室の手記」あらすじ解説【ドストエフスキー】

「こんにちは! ボクはミトコンドリア!」とか、「俺は集合無意識だ」みたいな、奇抜な主人公の小説って読みにくくて嫌ですよねえ。「地下室の手記」の主人公はキリスト教です。奇抜な主人公です。読みにくいです。

構成

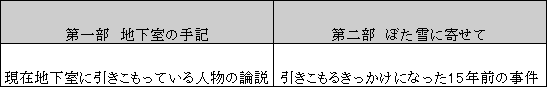

第一部と第二部に分かれます。

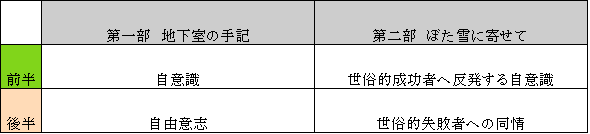

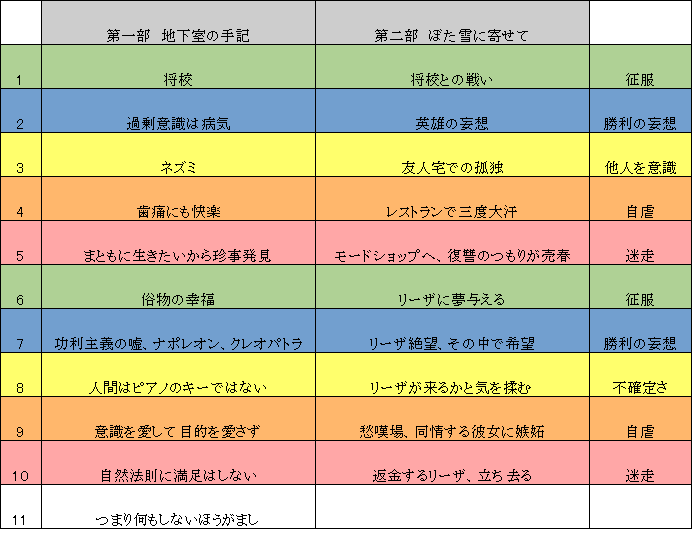

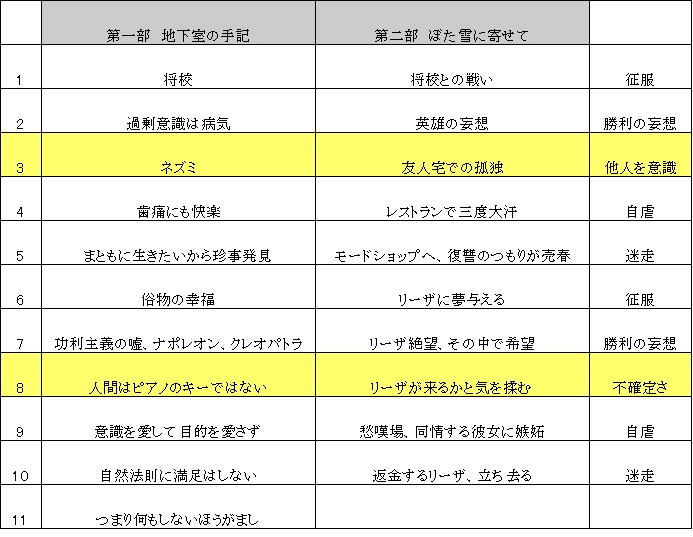

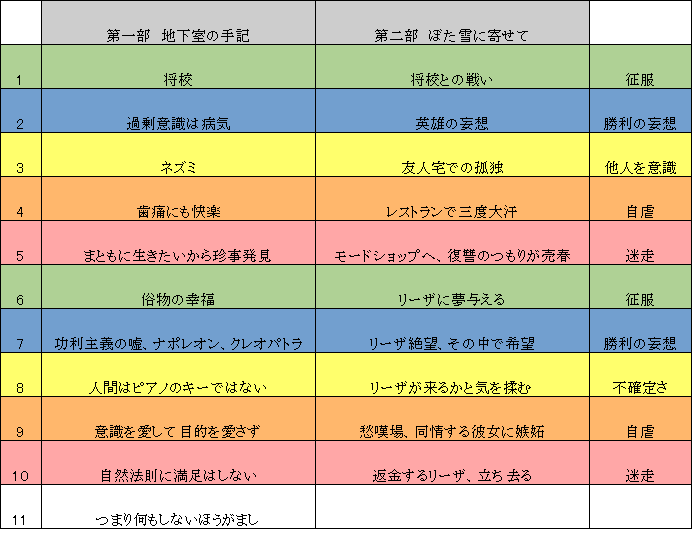

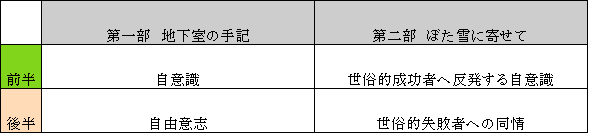

それぞれ前半と後半に分かれます。内容は前半が「自意識」の存在について、後半が「自由意志」についてです。この分け方に到達するまでが一苦労です。納得のゆく分割ができれば後は普通の作品です。第二部の前半は将校や同級生など、世俗的に成功している人との時間、後半は売春婦との時間です。

前半11節、後半10節あります。節ごとに内容まとめてみますと、こんな感じになります。第一部第11節のみ浮きます。中間的なつなぎです。

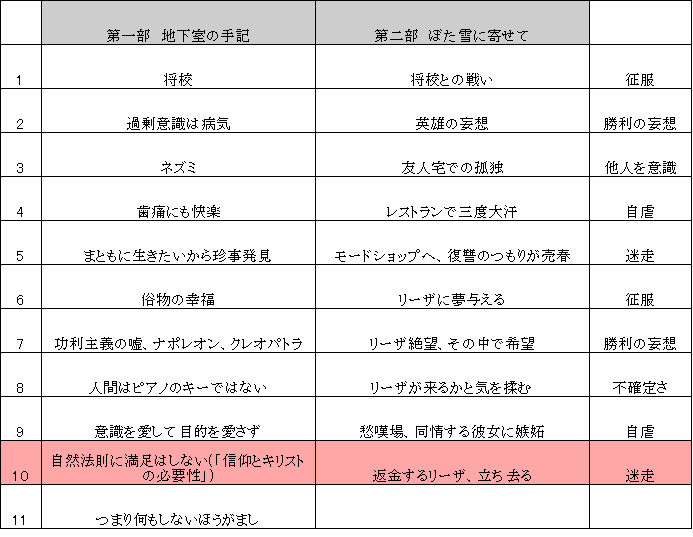

話し戻って、分かりやすく第一部と第二部で、前半後半の中心部分だけ黄色にしてみます。

ここだけ第一部と第二部、それぞれの前半と後半で異なります。つまり、ここが話題の中心です。もう一度全体を見てみましょう。

第一部では似たような流れで二回反復、その反復を第二部でも繰り返しています。つまり反復構造の二重になっています。

あらすじ

第一部・地下室の手記

前半

主人公は地下室の住人です。人工都市ペテルブルクの地下室に引きこもって生活しています。過剰な自意識という病気を持っています。

後半

文明が進歩すれば自意識なんてものはなくなるという説があるが、人間が最も愛するのは利益ではなく自由意志だと主人公は思います。自由意志が一番大事だから、勝手に馬鹿なことをしでかす。だからなにもしないほうがましなんだ。自分がそういう考えにいたった15年前の事件を第二部で述べます。

第二部・ぼた雪に寄せて

前半

むかつく将校を屈服させるために服装で大騒ぎ。出世した同級生の送別会に望まれない出席をしては嫌がられ、のけものにされます。

後半

なだれ込んだ売春宿で相手のリーザ相手に、このままでは今後君は悲惨なことになると説教します。数日後リーザは自宅に来ますが、実は君を救うどころか僕も悲惨なんだと吐露します。リーザは主人公に同情します。ここで主人公はなんと、自分を同情する売春婦リーザに嫉妬を覚えます。

その後同衾しますが、困ったことにリーザが帰りません。それを困ったことと考えるのだから薄情な主人公です。リーザの手にお金を握らせて追い払います。やれやれ。と、テーブルを見ると握らせたはずのお金が置いてあります。慌てて外に駆け出す主人公。しかしもうリーザの姿はどこにもありません。空からはぼた雪がふりしきっていました。(あらすじ終わり)

キリスト教史

なぜ主人公に同情するリーザに主人公は嫉妬するのか。作品の中のクライマックスなのですが、説明はありませんので読者が考えなければいけません。主人公は「キリスト教」なのです。世の中のすべての苦しむ人々を愛し、導くべき存在です。しかし実際には売春婦のほうが主人公より愛が深いのです。自分の本分を取られたから主人公はリーザに嫉妬します。

第一部の今現在では主人公の召使は老女ですが、第二部の15年前では「アポロン」という男です。偉そうな召使です。「その自尊心たるや、マケドニアのアレクサンダー大王にも匹敵するほどなのだ」と書かれています。当然主人公と仲が悪いです。召使アポロンはヘレニズムを擬人化した存在です。

西洋文化はヘブライズムとヘレニズム、つまりキリスト教とギリシャ文化で成り立っていますが、15年前の状況はまさにそれです。このヘブライズム・ヘレニズムの対立はのちに「カラマーゾフの兄弟」で大きく展開されます。

本作が書かれたのは1863年、明治維新の5年前です。第一部は1863年と考えてよいでしょう。では15年前の第二部はいつでしょう。1848年ではありません。1500年前、311年のミラノ勅令か、380年のキリスト教国教化だと思われます。キリスト教が国教化して、つまり国家公認のものになって、その結果主人公は地下室の住人になった。

キリスト教徒たちは国教化する前はどうしていたのでしょうか。カタコンベに住んでいました。

というのは間違いで、カタコンベはただの墓地で、住んでいたのではないのですが、私が若いころは迫害を避けてカタコンベで生活していたと説明されていました。おそらくドストエフスキーもその理解だったはずです。ここで作者はひっくり返った表現をしています。国教化され地下のカタコンベを出て世俗と交わり、逆にキリスト教は精神のカタコンベに逼塞するようになったのだと。それが1500年前の事件なのだと。

第二部では冒頭主人公は将校と張り合います。軍事力と戦う。その後出世した同級生と張り合います。政府と戦う。最後にリーザ、売春婦と(愛し合うのですが)戦います。

将校には勝ちます(本人談)。同級生には少し負けます。リーザには大負けします。自分の一番大事な、愛情で負けたからです。宗教団体という性格上、致命的な敗北です。国教化されたキリスト教は世俗的には成功しますが、内面的にはダメになるのです

リーザの正体

リーザは形骸化したキリスト教以上の愛を主人公に示し、もらったお金をそっと机の上に置いて立ち去ります。主人公はお金に気づいて追いかけますが、見失います。主人公の敗北です。第二部第十節です。

対応する第一部第十章には、特に人物の描写はありません。ここには「信仰とキリストの必要性」が最初書かれていましたが、検閲により削除されました。つまりリーザの正体はキリストなのです。本作の主人公は「キリスト教」です。カタコンベから脱出したと思ったら、精神のカタコンベに引きこもっています。そうなったのはキリストに出会ったから。キリスト教がキリストに出会って敗北したからです。

前出「カラマーゾフの兄弟」の「大審問官物語」と同じ構図ですね。本作で検閲くらいましたので、カラマーゾフで再度挑戦したのでしょう。「地下室の手記」が後期作品全体を先取りしているとは思いません。「悪霊」なんかとはあんまり関係ないと思います。しかしヘブライズム・ヘレニズム問題と、立ち去るキリストのイメージは、「カラマーゾフ」とは完全に共通しています。主人公にお金を置いて立ち去るリーザ、大審問官にキスして立ち去るキリスト。

なんとなくですが、ワーグナーの「ローエングリーン」を連想します。騎士はラストで静かに立ち去ります。ドイツ滞在中に作者はワーグナーを鑑賞しますが、番組名はわかりません。ローエングリーンだったのかもしれません。もしそうだとしても、本作で立ち去るのはかっこいい騎士ではありません。真逆です。ボタ雪の中を立ち去るのは、みじめな失意の売春婦リーザです。境遇的には社会の最下層です。

しかし彼女こそキリストであり、彼女の心の中に人類の救済があるのです。

自意識と自由意志

もっとも現代日本の私たちには、キリスト教教会がどんなものだろうとあんまり関係ありません。だいたい日本のクリスチャンの方もそんなに教義は気にしていないのではないか。どうせ日本人ですから、「イエス様が好き」という好き嫌い一本勝負で信仰しているだけなんじゃないかと思っています。逆に言えば、本作読まなくても同じ結論に既に到達している。

しかし「自意識」「自由意志」の設問は今日でも極めて重要な価値があります。ある程度知力が発達した人間は自意識を持つ。自意識を持った人間は、なによりも自由意志を愛する。合理性や利益よりも最終的には自由意志を選ぶ。設計された理想の環境よりも、それをぶちこわしてでも心の自由を求める。

当時ニコライ・チェルヌイシェフスキーという社会活動家が居ました。

https://ja.wikipedia.org/wiki/ニコライ・チェルヌイシェフスキー

ドストエフスキーとも知り合いで、同じように反政府活動をして投獄されます。獄中で小説を書きます。「何をなすべきか」というタイトルです。本作はそれへの反論としての意味合いが強いらしいです。仕方がないので私も中古本買って読みました。死にそうになりました。出来が悪いのです。くだらなさ過ぎて読み進められない。5分読むと気絶しそうになります。読了に4ケ月かかりました。「地下室の手記」読解のエネルギーの98%程度は「何をなすべきか」の読了に使いました。腹が立って仕方がありませんのでここに文句を書いておきます。

作品の内容は、「各人が欲望を持つのは良い。合理的に欲望を追求してゆけば、社会はやがてよくなり、人類は理想的な状態に到達できる」という内容です。レーニンが愛読していたそうです。社会主義者の考えそうなことです。合理的経済人を設定したがる今日のエコノミストも同様に考えそうです。同じ穴のムジナですね。無論間違いです。

例えば植松聖という人物について見てみましょう。

相模原市に知的障害者施設がありました。会話が十分できない障害があっても、最高かどうかは知りませんが、まず十分な待遇で生活できる施設でした。チェルヌイシェフスキーが遠い将来に達成できるであろうと考えた理想郷そのままです。

ところが殺傷願望という自分の欲望に忠実な人物、植松聖がそれを破壊しました。障碍者たちを片っ端から刺し殺してゆきました。欲望に忠実だから理想郷が出来るのではなく、欲望に忠実な人物が理想郷を壊す。どうにもならない非合理性を持っているのが人間です。老人の集団自決をすすめるエコノミストが最近居ましたが、彼も殺傷願望、抹消願望という己の欲望に忠実に発言しているわけで、欲望追及の最終地点は、理想郷の裏返しになってしまうのです。

「文明が人間の中に育むものは、ただ感覚の多面性のみだ。それ以外には、まったく何一つない。そしてこの多面性の発達ゆえに、人間はおそらくは、血の中に快楽を見出すなどということにまで立ち至るのだろう(1-7)」

「いったいどこから、賢人先生方は、人間には正常で高潔な欲求とやらが必要だなどどいう考え方を引き出したものか?何故人間には、よりによって合理的な有利な欲求がぜひとも必要であるなどと、思い込んだのか?人間に必要なものは、ただ一つ、自発的な欲求のみである。その自発性がいかに高くつこうと、その結果、どこに行き着くことになろうと、かまやしない(同)」

ドストエフスキーがシベリアの監獄で出会ったのは、幼児を刺し殺すことにのみ快楽を見出す殺人犯などでした。それはヘヴィーすぎる変態の極みですが、その殺傷本能のプチなものは、私自身の中にもあり、読者様の中にもあり、全人類の中にもあるのです。ただ欲求が小さく、普段は顕在化していないだけです。欲望を合理的に追及する、というその欲望の中には、殺傷本能という欲望も含まれます。殺傷本能を発露させてしまう人は昔も居ましたし、今も居ますし、人類が存続するかぎり永遠に存在し続けるでしょう。それを追求してよいのか。

「よって欲望を合理的に追及すれば理想が達成されるであろうという考えは拒否する」、それが本作の主人公であるキリスト教さんの言い分です。地下に引きこもってブツブツ言っているだけのキリスト教さんですが、本当の解決策、本当の理想は知っています。その理想は1500年前にボタ雪の中に見失ったのですが、今でも忘れずにはっきり記憶しています。だからこの手記を書くのです。

本作も時系列倒置作品です。別ページにて検討します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?