ワックスの種類と特徴【キャンドル作り】

YouTubeを見ていただいた方からの質問で

コメント欄への返信ではちょっと全部伝えられないな、

というものに答えていこうというシリーズになります。

見出しを細かめに付けたので

興味のある項目にジャンプしてご覧ください。

はじめに

今回書いていく内容は「ワックスの種類」についてです。

質問の中でもよくいただく

「ワックスは何を使っていますか?」

という質問には

「このキャンドルはこのワックスを使って作っています」

と返信していました。

でも、キャンドルを作ったことのない方にそれを言っても

なぜそのワックスを使っているのか

何で別の種類のワックスを混ぜるのか

というような、キャンドルが上手に作れる仕組みまでは伝えられないと思い

まずはどんな種類のロウがあるのか書き出してそれぞれの特徴を知ってもらえたら少しはわかりやすくなるかなと思ってまとめました。

本を見たり教室で習ったり、

自分でキャンドルを作って感じた事を書いていますので

すべてが合っているという事はないかもしれませんが

ワックスを買う時の参考になればと思います。

あくまでも、今私の中にある知識なので

あまり使ったことのないロウについては深く触れていません。

それからもう一つだけ前置きを。

私の文の中で

「ろうそく」と記載するときと

「キャンドル」と記載するときがあります。

何か違いがあるんですか?と言われるのですが、

特に深い意味はなく、

文脈から今回はキャンドルって書いた方がカッコイイとか、

文字数的にろうそくでいこうとか

完全に言葉の雰囲気で選んでいます。

とある辞典では、日本のものを「ろうそく」

西洋のものを「キャンドル」と呼ぶと記載があるところもありますが

私の文では特に「キャンドル」と書かれているから

海外のろうそくを指しているんだな、という意味はありませんので

どうぞごゆるりとお読みいただければ幸いです。

ワックスについて

ワックスとは、蝋(ろう)のこと。

ロウを調べると

蝋(蠟、ろう)、あるいはワックス(wax)は融点の高い油脂状の物質(ワックスエステル)。多くの場合、室温では軟らかく滑らかな固体で、水の沸点(100℃)より低い融点を持ち、気体はよく燃焼する。

ちょっと難しいので少し簡単に。

・ロウは、英語でワックス(wax)という

・100℃になっても沸騰しない

・常温で個体(またはジェル状)、加熱して液体になり、気体はよく燃える

・動物の油脂や植物、石油から作られる

ロウはいろんな種類があり

その一つ一つで融点(個体から液体になる温度)が違うなど

様々な特性があります。

液体になると温度はどんどん上がり

100℃になっても見た目は透明な液体。水みたいに沸騰はしません。

200℃を超すと自然発火するので、ワックスを扱う時は

温度計を使って、温度をしっかり確認しながら作ってください。

石油由来のワックス

一般的によく使われるパラフィンワックスや

透明なジェルワックスなどは石油が原料のワックスです。

パラフィンワックス

キャンドルを作るのに1番使われているのがパラフィンワックス。

原材料は原油で、原油からできた石油をさらに生成して作られる

石油系ワックスの代表です。

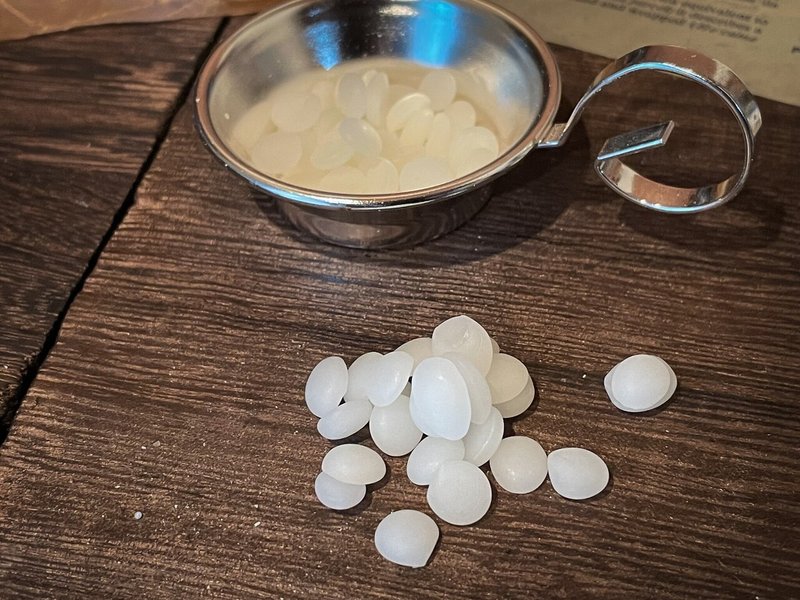

形は上の写真のような「ペレット」といわれる粒状のものや

板状のもの、ペレットより小さな粒状のものなどがあります。

私はペレット状の物が重さも量りやすくて便利で使っています。

パラフィンワックスは固まって個体になると

体積が液体の時と比べて20%収縮するという特徴があります。

ちょっと縮むんですね。

だから型に入れて固めた時は

上の方が大きくくぼんだり、穴が開いてしまうことがあるので

空いた穴にロウをつぎ足します。

(リモールドといいます)

固まっているときは乳白色(ちょっと透明感のある白色って感じです)

溶けて液体になると透明になります。

この「溶けて液体になる温度」の事を融点(ゆうてん)といって

パラフィンワックスは融点の違いで、さらに種類が分けられています。

◆パラフィンワックス135℉

これがよく使われている種類のパラフィンワックス。

もし、キャンドルづくりを始めようと思っているなら

迷わず135℉のパラフィンを。

融点(溶け始める温度)は58℃で、最も扱いやすいと言われています。

◆パラフィンワックス115℉

融点が115℉(47℃)のパラフィンワックス。

低融点ワックスとも呼ばれています。

融点が低いため、お湯につけて温めるとやわらかくなります。

(おゆまるみたいな感じ)

◆パラフィンワックス155℉

融点が155℉(68℃)のパラフィンワックス。

こちらは融点が高いので、他のワックスよりも溶けにくく、

キャンドルランタンなどを作るのに適しています。

これさえ覚えておけば

ネットショップでも迷わず購入できるかなと思います。

私はAmazonだとうまく検索で出てこないことがあり

Yahoo!や楽天で「キャンドル パラフィンワックス」と入れるとたくさんの種類のワックスが出てきたので検索する際の参考になればと思います。

温度表記について【℉って何?】

パラフィンワックスで一般的に使われているのは

135℉と記載があるもの。

パラフィンは海外からきているので

温度表記が海外のままなんですね。

だけど「℉ってなに?」って感じですよね。

日本語では「華氏(かし)」と入力すると変換できます。

日本では温度の記号は℃(摂氏・せっし)が一般的ですが、

キャンドルの融点の表記にはこの℉がよく使われます。

ですので135℉ってすごく熱い温度って意味ではなく

℃に換算すると、135℉=58℃くらい。

英語だと135℉は日本語だと58℃くらいって感じで覚えていたらいいかなと思います。

なので、上で説明したパラフィン135℉は

だいたい58℃くらいで溶けるパラフィンワックスです

という意味になります。

パラフィンワックス単体でキャンドルを作るのもいいですが

135℉のワックスをベースに

作りたいイメージのキャンドルによって

別の種類のワックスを混ぜて使用したりします。

混ぜるワックスの特性によって同じ135℉のワックスでも

違った見た目になるのでぜひ試していただきたいです。

マイクロワックス

◆ソフトタイプ

マイクロクリスタリンワックスとかマイクロソフトなどと

略して呼ばれることが多いです。

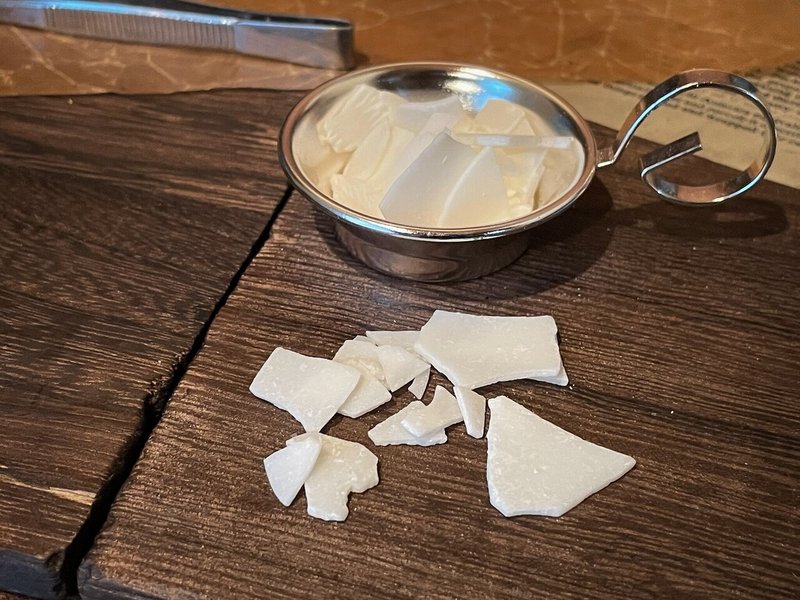

四角いブロック状やキューブ状で販売されていることが多いですが、

私は一度溶かして5mmくらいの薄さに固めなおして使っています。

この写真くらいの薄さなら、手でちぎれるので便利なのです。

石油由来のワックスで

溶かすと透明な液体になりますが、固まると真っ白になるので

パラフィンワックスに混ぜると少し白みがかかります。

パラフィンではパキッとした青に発色してくれても

マイクロワックスを混ぜると、少し白っぽくなるので

私は濃く発色させたい場合は少し濃いめに色を付けています。

マイクロワックスはパラフィンワックスに混ぜると、

ひび割れや気泡が入るのを防ぐという効果があって

パラフィン単体で作ったものと比べると

表面はツルンとした質感になります。

マイクロワックスは単体でもよく使います。

人気のワークショップ「オバケづくり」で使うカラーシートは

溶かしたマイクロソフトワックスに色を付けて

薄い板状に固めたもの。

上の写真はそのカラーシートを小さく切ったものです。

マイクロワックスは粘度が高く、融点は77℃と高めですが

薄いシート状に固めると、

手の温度でやわらかくなり粘土のように扱うことができます。

マイクロワックス単体でのシートだと

夏はベタベタになってうまく扱えないので

私は蜜蝋を混ぜたりしています。これも好みですね。

◆ハードタイプ

マイクロハードと略されることが多いです。

石油由来のワックスで、

個体では黄色っぽく液体になると透明になります。

融点は84℃と高く、このワックスもパラフィンワックスに混ぜると

ひび割れや気泡が入るのを防ぐ効果があります。

ソフトタイプとの違いは

固まった時に若干黄色みがかかるかなと思います。

ただ、色を付けると私は全く気になりません。

ソフトタイプより融点が高いので、溶けずらいろうそくができます。

ジェルワックス

透明感のあるロウで

ジェルキャンドルを作る際に使われるワックス。

石油由来のワックスで、

透明でゼリーのようなプニプニとした質感が特徴です。

キャンドルの中で唯一、透明なロウで

パラフィンワックスや他のロウが混ざると

濁ってしまうため注意が必要です。

他のロウは60℃くらいになれば液体になりますが、

ジェルワックスは融点が高く、サラサラとした液体にするには

100℃以上まで温度を上げなければいけません。

溶かす際は湯煎ではなく

ホットプレートや電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)を

使用するのがおすすめです。

融点の違いで

・ソフトタイプ

・ハードタイプ

・スーパーハードタイプ

などと分けられ、メーカーによっては

独自のジェルワックスの開発をして販売しているところもあります。

ソフトタイプの方が融点が低くやわらかいので

ガラスの瓶やグラスなどに入れて使用されます。

ハードタイプになるとソフトタイプより融点が高くなり

ベトつきも少なくなります。

スーパーハードタイプはハードタイプよりも融点が高く、

型に入れて固め、自立するキャンドルを作ることができます。

ジェルワックスは溶かす際に匂いや煙が出やすいワックスです。

溶かす際は必ず窓を開けるなど、

換気をしながら溶かすようにしてください。

ジェルワックスをできるだけ細かくちぎってから溶かすようにすると

匂いや煙が少なくなるし、溶かす時間の短縮にもなります。

植物由来のワックス

ソイワックス、パームワックス、ライスワックス、木蝋など

植物を加工して作られたワックスで、

一般的なパラフィンワックスと比べると値段が少し高くなります。

ソイワックスとパームワックスはよく使うので

特性を書いていきます。

ソイワックス

大豆が原料のソイワックス。

海外でも人気があり、多く販売されています。

最近は韓国風のキャンドルも人気でよく使われていますね。

溶かして液体になると透明になりますが、

固まると透明感はなくなり白くなります。

ロウに含まれる炭素の量が少ないため

火をつけた時に出る「スス」の量が

パラフィンワックスに比べると少ないのが特徴。

(ススが全く出ないわけではありません)

マットな質感で高級感のある仕上がりになります。

また、融点も低く

(メーカーにもよりますが47℃~58℃くらい)

低温でゆっくりと燃えるため

香りが広がりやすくアロマキャンドルにもよく使われています。

ソイワックスも作っているメーカーによって様々な種類がありますが

大きく分けてハードタイプ、ソフトタイプの2種類があります。

◆ソフトタイプ

ガラスの瓶や金属の缶に入っているアロマキャンドルでよく使われているのがこのソイワックスのソフトタイプです。

ソフトタイプは固まった時にほとんど収縮しないため

型に入れて固めてしまうと抜けなくなってしまうことがあります。

◆ハードタイプ

ソフトタイプと比べるとベタつきが少なく、

固まった時に収縮するため型に入れてキャンドルを作ることができます。

ソイワックスは油分が多く、粘度も高いため

香りをつける香料や色を付ける顔料・染料を入れすぎてしまうと

表面に色むらができたり、燃焼不良になることもあるので注意が必要です。

パームワックス

ヤシの葉が原料のワックス。

固めた際にクリスタルやフェザー(羽)のような模様が出るのが特徴です。

パラフィンに混ぜると固めた際の収縮率が上がるので

型抜けしやすくなりますが、

パームワックスの種類によっては

ほとんど収縮しないものもあるので注意が必要です。

私も間違えて、収縮しないタイプのパームワックスを使って

型から抜けなくなったことがありました…

動物由来のワックス

代表的なのが蜜蝋(みつろう)です。

昔はクジラの頭に溜まる油(鯨油)に火を灯したりしていたそうなのですが

めっちゃ臭かったらしいですね…

蜜蝋

蜜蝋(みつろう)はミツバチの巣から作られます。

ミツバチが巣を作る時に出す分泌物が原料で

化粧品や食べ物にも使われていて

キャンドルの材料としても人気がありますが

パラフィンワックスと比べると値段が高くなります。

ミツバチが蜜を採取した花の種類によって色や香りが変わるそうで

天然の色の黄色っぽいタイプと、白い漂白されたタイプがあります。

ステアリン酸

牛脂が原料のステアリン酸ワックスは

白いパウダー状で溶かして液体になると透明になります。

パラフィンワックスに混ぜると

キャンドルの強度が増し、固くなります。

キャンドルが固まった時の収縮率も上がり、

型抜けがよくなるのも特徴。

融点はメーカーにもよりますが59℃~61℃くらいのものが多いようです。

また、パラフィンに混ぜると透明度が下がり

白くなるので色付きがよくなります。

発色がよくなる感じです。

ステアリン酸ワックスはシリコンとの相性が悪く

ステアリン酸の入ったワックスをシリコンモールドに入れると

腐食の原因になるので注意が必要です。

まとめ

読んでいただいて大体のロウの種類が分かったかなと思います。

パラフィンワックスはとてもよく使われるワックスだけど

世の中のキャンドルはパラフィンワックスのみで作られているものより

パラフィンワックス+他のワックス(マイクロソフトやステアリン酸など)

という感じで、

他のワックスを少し混ぜてキャンドルの強度を出したり

長く燃えるように工夫されて作られています。

もっと深く知りたいと思ったら、お近くにあるキャンドル教室で詳しく教えてもらうのもいいかなと思います。

次はもっと細かい質問にもQ&A方式で答えていこうかな、と思っています。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

キャンドルの動画はYouTubeから

Instagram、twitterでもキャンドルの事を発信しています。

このnoteに紐づいているtwitterのアカウントは

主に物語や文をメインにしているアカウントなので

キャンドルに興味がある方はぜひ下のリンクから

不思議なろうそく屋のアカウントをご覧ください。

(YouTubeも下のリンクから飛べます)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?