組織体制について考えてみる

一口に組織と言っても「会社」「部門」「チーム」などの粒度がある。

まずは抽象的(大枠)なところから考える。

なぜ組織が必要か

組織の形にはなんらかの目的が存在する。(それが合理的であるかどうかは別である点は留意しておきたい。)

大前提守らなければならないルールが存在する。

会社であれば会社法などの法律に従う必要がある。

まずはそのルールに沿った体制を整えることになる。

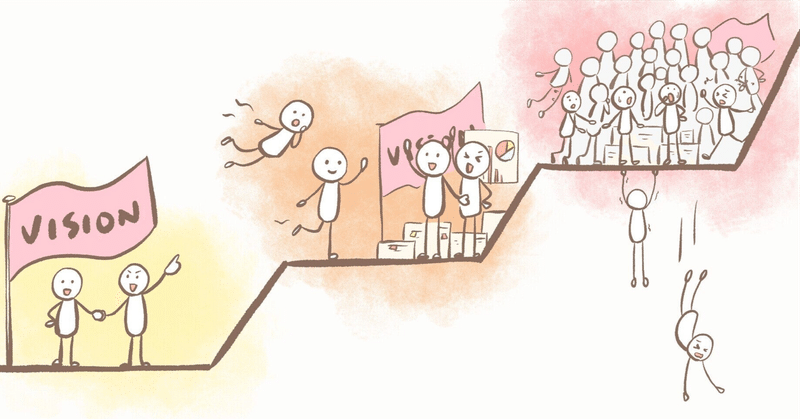

スタートアップであれば社長がいて、その下に従業員が数人で十分統制が取れる。(統制とは管理ではないことに注意されたい。)

30人を超えたあたりから統制をとることが難しくなる。

コミュニケーションパスの問題も発生する。

社長が30人全員に対して一人一人相手をしている時間もない。

1人週1回30分の1on1を行えばそれだけで900分で15時間取られることになる。

果たして社長の時間をそこに割くことは最適と言えるか。

社長には社長にしかできないことに時間を使ってもらうべきではないのか。

一人で扱える仕事量には限界があるし、やらなければいけないことも次々と生まれてくる。

かと言って自分の仕事を効率的に分担してやってもらうことは非常に難しい。

誰か一人にお願いするならまだしも、大きな仕事を何人かで分担してもらう必要があるとなると、そう簡単な話ではない。

「誰か一人にお願いするならまだしも」ということは依頼する相手が現実に一人の人間ではなくとも、一人の人間としての振る舞いをしてもらえれば良い。

一人と会話することで他の何人かが目的を果たすように動いてもらえる形にすれば良い。

伝達役のリーダーがいて、チームがあれば良い。

あとは同じような考え方を積み上げると部門ができる。

情報伝達の観点においても、効率的にことを運ぼうとする観点においても、ヒエラルキー組織は悪くない選択だ。

フラットな組織

ここでフラットな組織についても考えてみる。

フラットな組織であれば従業員は一次情報(創業者・社長)にあたれる。

一次情報は最高に美味しい果実だ。

一人一人の能力が高く、熱量も高ければ組織として有機的に動くことが可能で、最高の成果を出すことも可能だろう。

全員がやる気に溢れ、活発に対話がなされ、提供する価値に対して貪欲で、圧倒的な成果を生み出す可能性を秘めている。

ヒエラルキーか、フラットか

どちらが有効かは目的によって異なる。一般的にどちらが優れているかという議論をすることは実務をするにおいてはあまり意味がない。

一般論ではなく、いま目の前にある目的を果たすにあたって何が有効かが大事である。

必要なタイミングで必要な形態を取るべきだ。

注意してほしいのは、どちらかでなければならないという話ではないという点である。

ヒエラルキー組織の中にフラットな組織が存在することは可能である。

内包されるという意味なので、フラットな組織の外側にはヒエラルキーが存在するということだ。

最近フラットな組織が持て囃されるのは、「不確実性と世界の変容のスピード」にあるように思う。

ヒエラルキー組織は確実なことに向かっていくスピードは圧倒的に早い。しかし不確実なものに対して向かっていくことは得意ではないように思う。

打つ手数が少なくなりやすいのかもしれない。

「不確実性と世界の変容のスピード」に立ち向かうには「不確実性を減らすアプローチを素早く行う」のが取りうる一つの手である。

一人が考えているだけではもはや追いつかないなら、頭を増やすしかない。

だから従業員一人一人の自立性が鍵となる。

と言っても北極星は誰かが示してやらなければならない。それは経営者や事業の責任者の務めである。

一人一人の自立性が大事なんだから目的地は自分で決めろというのでは、事業は瓦解する。

自立性は指導者たるべき人間が楽をするための方便にしてはならない。

プロダクト開発組織

プロダクト開発組織に焦点を当てる。

世の中に何か新しい価値を提供しようとするとき、そこに確実性はなく不確実性の海に飛び込むということになる。

不確実性を少しずつでも減らしていかなければならないが、そこで重要なのが仮説検証であり、仮説検証のスピードである。

素早く決断し、素早く行動に移し、仮説検証を起こすにはどうするか。

今いるメンバーでそれを行うためにはどのようなスタイルが最適か。

経験の少ないメンバーが多いならトップダウンを効かせるためにヒエラルキー組織が良いかもしれない。

経験豊富なメンバーが多いならフラットな組織が良いかもしれない。

経験は少ないが、将来を見越して教育的観点を踏まえてフラットな組織を選ぶのが良いかもしれない。

つまるところ何を選び、何を選ばないかである。

どのような選択をするにせよ失敗と成功を繰り返すことになる。

何を学びどう活かすかが重要である。

具体の話を少し。

考えなければならないのはヒエラルキーかフラットかといった枠組みの話だけではない。

1チームにするのか、2チームに分けるのか。

各チームにどういった役割を持たせるのか。

考え方は同じで、果たしたい目的は何かということである。

目的もなく、ただなんとなく世の中的に話題になっているからといって組織の形を決めるのは浅はかである。

ヒエラルキーが嫌われるのはなぜか

コミュニケーションコストの観点ではヒエラルキーは避けられないように思う。

ヒエラルキーは問題ではない。ヒエラルキーによって権限を与えられた人間が勘違いし、驕り高ぶることが問題である。

役職や役割は果たすべき役割、期待されている役割、そしてそこに対して発生する責任に対して報酬が支払われているに過ぎず、他人に対して高圧的な態度を取ったり特別な振る舞いを許されている訳ではない。

組織は結局のところ人と人との関わり合いであることはゆめゆめ忘れてはならない。

そこには人間の心理、例えば集団心理などが関わり合ってくるので、論理的であればそれで良しというわけにはいかないのが現実的な問題である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?