映画「アデル、ブルーは熱い色」から学んだ人生観

「じゃあ。好きなだけ見ていって。」

エマは爽やかな微笑みながらアデルにそう言い残した。

エマの個展は、旧友や芸術界隈から訪れた多くの来客で賑わっていた。彼女は、色々な人から呼び止められては、絵画についての質問一つひとつに真剣な眼差しで答えていた。

人々で溢れかえるエマのギャラリーを、アデルが穏やかな気持ちで去るところに、1人の男が声をかけてきた。だいぶ前にエマと開いたパーティーで少し話しただけの人だったが、雑談をした短い時間の中で、自分の知らないことを教えてくれそうな彼に抱いた未知なる期待と罪深き安心感が蘇った。同時に、「想いは抱き続ける。死ぬまでね。」と誠実な優しさのこもったエマの囁きも蘇った。この男には、なんだか、もう二度と出会ってはならないような気がして、彼との話にひと段落ついてから、すぐさま人の間を縫うようにして、静かにすり抜け会場を後にした。

普段は履かないようなヒールを無理して履いてきたせいか、汗ばんで痛みを感じ始めた足の方に意識が向いてきた。そろそろ帰りどきってことだろう。せっかく綺麗な青のドレスを選んで来たのにな。

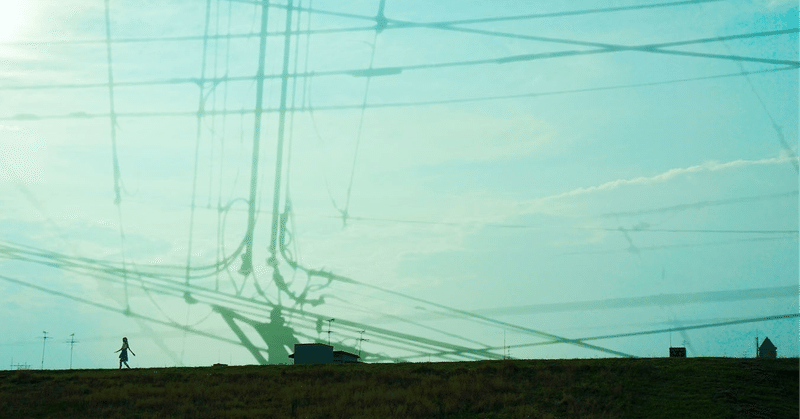

帰路につき、個展が私の家からそう遠くないところで開かれていたことを実感する。ギャラリーを出て右に、そしてさらに角を曲がる。昼下がりのひっそりした通りを、駐車してある車の群れとアデルだけが支配した。アデルは石畳にヒールの音を刻みながら、家へと続くまっすぐな道を歩いていった。

こうして彼女の後ろ姿は遠のいていく。

エマにいろんなことを教えてもらったあの時はまだ高校生だった。そして今、社会に出てようやく数年が経った。そんなアデルの後ろ姿からは、焦燥こそ感じられないものの、まだあどけない少女の未練は微かに残っているように思われた。

青色に染めた髪の毛、よく使い込んで着ていた濃紺のデニムジャケット。夏は空色の柔らかいデニムジャケットだったかな。青で満たされたエマとの記憶を彷彿とする鮮やかな青色のドレスは、数年後、十数年後、数十年後、赤や黄色に染まっているかもしれなかった。

アデルが角を曲がり切り、煙草を咥えて徐ろに火をつけた頃、あの男はアデルを探しにギャラリーを出て左の道へと駆けていったのだった。

✳︎

「アデル、ブルーは熱い色」というフランス映画がある。その映画のラストシーンを自分なりに描いてみた。

アデルとエマによる激しい恋模様を描いた物語序盤から終盤の手前までとは打って変わって、アデル1人の後ろ姿だけを写したラスト数分は少しあっさりした終わり方のように最初は感じた。しかし、彼女の後ろ姿だけが映し出されたこの最後の数分で感じ取ったことは、映画を観てから時が経つにつれてどんどん深みを増していった。まるで2人だけの濃密な時間をリュックに詰め込んでまた別の目的地を目指して歩いていくかのように感じた。人生の眩い時間も暗闇の中にいる間も、その全てを分かち合ってきた大切な人間が何人いようと、自分の最後の瞬間まで共に添い遂げられるのは、自分の肉体と心と頭ひとつだけなんだ。そう思った。彼女といた時間も結局は長い目で観たら人生の一部に過ぎなかった。

出会いと別れを繰り返して過ぎゆく人生において、誰かに依存することなく、出会いも別れも受け止めて、自分の道を自分で歩み、新たな出会いを探して踏み出すことを続けていかなければならないのだ。

私は2年半前からフランス語を学び始め、今ではフランス映画をよく観る。新しい言語を学ぶとその言語の世界が見えてくる。文化や価値観の違いが、何でもかんでも国や言語という大きな概念に帰因すると決めつけるのは雑な解釈だと思う。でも、フランス映画を観てみると、そこにはフランス語で様々な感情を表現し合う世界が広がっていて、日本語の世界に住む私にとっては新鮮だと感じることも沢山ある。人との別れにはまださほど耐性のない私だが、「アデル、ブルーは熱い色」(原題: La Vie d'Adèle )はそんな自分の人生観を豊かにし、視野を広げてくれた思い入れのある一本だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?