月々の固定費の見直しで犯人にされる「サブスク」を検証

こんにちは。

フォレスト出版編集部の寺崎です。

いわゆる「サブスクリプション」と呼ばれるサービス。みなさんはいくつぐらいお使いでしょうか。

私も一時期は「チョー便利じゃん、これ」とばかりに、あれもこれもとサブスク利用していたのですが、サブスクリプションに払う費用の月額総計がじわじわとボディブローのように効いてきて、家計を見直すことに。

同僚から出た企画で「サブスクは老後、数千万円の差が出る」みたいなのがあって、実際に計算してみたんです。例えば980円の月額料金。わかりやすく1000円としましょう。

月額1000円。30歳ナウとすれば・・・

60歳の時点で月額1000×12ヶ月×30年=360万円

これ、たしかにチリツモでヤバいことになりますね。で、いちばん最初に解約したのは「しじみ習慣」でした笑

最終的には次の3つだけ継続することにしました。

アマゾンprime

Netflix

Spotify

この3つはもはや生活インフラとして欠かせないと判断しました。

緊急で困ったときに翌日時間指定で届くアマゾンprimeはまさに生活インフラ。ジェフ・ベゾスの狙い通りに毎月チャリンチャリンとお金を落としています。

Netflixはじつはなくてもいい…なくてもいいんだけど…日々世界中から生成される映像コンテンツの最前線に触れていたいという欲望は「編集者としての教養です」と自分のなかでは収めてます(奥さんと娘もドはまりなので、解約するタイミングない)。

Spotifyは完全に自分の趣味です。生活インフラではありません。Appleミュージックとかいろいろ試しましたが、SpotifyのAI(人工知能)が提案する「あなた、こういう音楽が好きなんでしょぉ~」的なアルゴリズムにハマって抜け出せません。

自分が聴いた曲に沿ってセレクトされる毎週月曜のDiscover Weekly、自分の趣味嗜好に合った新曲をプレイリストにしてくれる毎週金曜のRelease Raderを楽しみにしている自分がいます。しかも、アルバムやアーティスト単位ではなく、気に入った曲をポチッとすると自動的に自分のプレイリストができる。

いやー、もう最高じゃないですか。

CDプレーヤーにCDをセットして聴くという行為が自分のなかで絶滅しました。こうなると、アナログな行為は徹底的にアナログにしたくなってきて、なんならレコードをターンテーブルに置いてアナログなステレオで鳴らす・・・なんてのがゾクゾクします。現にレコードやカセットテープが若い人の間で人気だそうです。わかる気がします。

知り合いのライターさんの旦那さんが、ビートルズの「She loves you」の初版のレコード(=量産コピーされるマスター)を所有しているらしく、ライターさん曰く「私たちが知ってるあの音とはぜっんぜん違うの!」とのことで、いつか聴きにいきたいと思ってます。

脱線しました。サブスクです。

これまで話してたのは「サービスを受ける側」の話。

自社のモノやサービスを「サブスク化したい」というニーズ、あると思います。ユーザーを夢中にさせて、毎月チャリンチャリン。

かくいうフォレスト出版もそうです。毎月5~6点の新刊を世に出しているわけですが、売れるか、売れないないか、正直ギャンブルです。

ギャンブル商売は精神的にきつい。。。

フロー型じゃなくて、ストック型のビジネスに転換したい!

そんなニーズはとても高まっていると思います。

そこで、10/8(金)発売となる『サブスクリプションの教科書』(佐藤剛・著)から一部を事前公開でご紹介したいと思う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

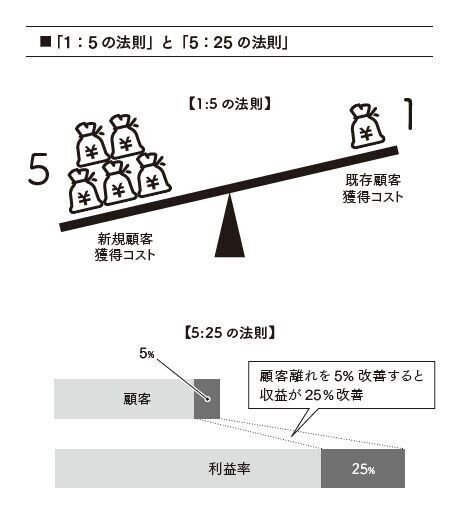

「1:5の法則」と「5:25の法則」

世の中にはさまざまなマーケティング理論がありますが、サブスクリプションを始めるにあたり、まず押さえていただきたい2つの理論があります。

1つは「1:5の法則」。

「新規顧客の獲得コストは、既存顧客の維持コストの5倍かかる」という法則です。新規顧客の獲得には宣伝費がかかるだけでなく、いわゆる「いちげんさん」で終わってしまうこともあります。つまり、獲得コストが高い割に利益率も低いということ。

「いやいや、顧客獲得はコストをかけずに自力でなんとかできるよ」という声も聞こえてきそうですが……。後で詳しくお話ししますが、新規獲得にはそれなりの費用がかかることを覚悟しなければなりません。

一方、既存顧客は商品や事業者に対する信用といった心理的なハードルをクリアしている状態です。商品やサービス、事業者への理解もあるため新規購入時に持っていた不安や結局のところ1:5の法則が表しているのは「ビジネスを効率的に継続していくには、既存顧客の維持が大切」だということです。

とはいえ、売り切り型のフロー型ビジネスでは新規顧客を獲得し続ける必要があります。1:5の法則を理解していても、新規獲得と既存顧客の維持のバランスを取ることは難しいでしょう。

結局のところ1:5の法則が表しているのは「ビジネスを効率的に継続していくには、既存顧客の維持が大切」だということです。とはいえ、売り切り型のフロー型ビジネスでは新規顧客を獲得し続ける必要があります。1:5の法則を理解していても、新規獲得既存顧客の維持のバランスを取ることは難しいでしょう。

そして2つ目が「5:25の法則」。これは「顧客離れを5%改善すると、利益率が25%改善される」というもので、既存顧客にリピートしてもらうことが大幅な利益アップにながるということを表しています。

フロー型ビジネスは、そもそも顧客離れの割合を算出すること自体が難しいでしょう。タピオカミルクティーを毎日1杯飲む人もいれば、月に1度だけ買いに来る人もいます。

平均値を出したとしても、あくまで参考値程度の確度です。

ちなみに「一人の顧客が生涯にわたって事業者にどれほどの利益をもたらすのか」という指標を「LTV(ライフタイムバリュー)」と呼びます。この「LTV」を使ったビジネス設計がサブスクリプションの成功に、深く、深く関わってきます(詳しくは後述します)。

このように「1:5の法則」も「5:25の法則」も、フロー型ビジネスにあてはめると少々難儀なイメージが湧く一方、非常に相性が良いのがサブスクリプションです。新規顧客の獲得よりも、顧客離れの防止に注力すると利益が残っていく。顧客が継続すればするほど将来の収益が膨れ上がっていく。つまり「顧客離れを防ぐ仕組みづくり」こそが、サブスクリプション設計の基本中の基本なのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

我々はサービスの受益者。一方、サブスクを仕掛ける側はあれこれ意図的にやっています。利用者として気を付けるべき点、対して仕掛ける側としてはノウハウを知りたいはず。

次は「習慣化」を切り口にお伝えします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?