フードスコーレ「2021年度後期Basicカリキュラム」みんなの発表

食の学び舎フードスコーレでは「2021年度後期Basicカリキュラム」として、2021年10月から2022年2月末までに、7回のオンライン講義と1回のダイアローグを開きました。

「2021年度後期Basicカリキュラム」の概要はこちらをご覧ください。

ここでは、カリキュラムに参加されたみなさんによる「最終レポート」をご紹介します。発表時の言葉をそのままに、こちらでポイントの抜粋と文章の補足をしています。実際に使われたスライドも一部掲載します。

フードスコーレでどんな学び合いが行われているのかを、最終レポートに触れていただくことで知ってもらえたらと思います。

後期Basicカリキュラムを終えて(校長の所感)

前期から引き続き、後期を受講していただいた方も何名かいらっしゃり、「前期とおなじように、後期も討論が賑やかになりそうだな」と講義が始まる前には思っていたんです。ところが蓋を開けてみると、決してそのような雰囲気ではなかったんです。後期は発言が活発に飛び交う場というよりも、だれかの意見を受けてから話し出す場面が多くありました。私はこれが「おもしろいな」と感じたんです。

後期では、問いに向き合う時やディスカッションのときに、まずはひとりでじっくり逡巡するタイプの方が多かったような気がします。一旦は他の人の意見を聴いて、そこに自分の考えを重ねて答えを出していくイメージ。

一方で前期を受講された方たちは、思ったことをまずは口にしてみる。だれが反応するのかは気にせずに、感じたことをZoomのチャットにドンドン書き込んでみる。そんなタイプの方が多かったのでは。だから、自然と話し合いは賑やかなものでした。

この2つの思考タイプは両極端ですが、どちらが良い悪いではないと思います。どちらも、「人の中に自分を入れる」というような開かれた知恵のやり取りなんだと。ただそのためのアプローチに違いがあったというだけ。大事なのは、その場にいる人がどういう思考をするタイプなのかを理解し、それを受け入れることでストレスを持たずに、学ぶ時間を共有する姿勢を保つということではないでしょうか。

ではここから、レポートを紹介していきたいと思います。

課題1_後期Basicカリキュラムを受けて感じたことを書いてください。

課題1は、「後期Basicカリキュラム」を受講して感じたことを自由にまとめてもらいました。「食欲」を大きなテーマに、7名のゲスト講師による講義が開かれました。どの講義が印象的であったのかは、人によってさまざまなようです。

・これまで経験してきた「食」と、これから知っていく「食」について考える機会に。

・比較的保守的な私にとって、「未来の食」は勝手な想像で憂鬱になるテーマでした。私が経験したことのないものを食しているというだけで違和感を覚えるのは、「デジタルな食」に対する感覚と似ているのかもというのも気づきでした。

・人の欲求に対する科学的なメカニズムをわかりやすく学び、企業の食に対する取り組みの一端を垣間見ることができ、歴史的な紐解きから想像だにしない未来の事まで、ぎゅっと詰まったカリキュラムだったなと思います。

・食事はエネルギー源の確保だけでなく快楽の獲得という役割もある。食を楽しむ仕組みが存在するというのは、食の文化圏が広がった大きな理由かもしれない。

・食べることは他の生き物の命をいただくということ。私は食べる資格があると自信を持って言えないから今は肉食を避ける。でもこれからも向き合い、折り合いを探していきたい。

・企業活動には経済性が重要。経済を回す主体は人間。食欲を起源とする様々な要素により新たな事業はこれからも生まれるのだろう。

・味わいは、生物学的な感覚である味覚とは異なる文化的、学習性の知覚である。私にとって味わいの中でも「フードノスタルジー」の優先順位がとても高い。

・食べる生きるを考える。四分律行事鈔(他宗では五観の偈)

・西洋的な科学とかエビデンスで考えるのではなく、人間の根本を東洋的宗教観でとらえ、「食欲」に対してもこの見方でとらえている。食欲抑制の切札である。

・食に関して便利な世の中であるが、逆に「生きる力をもらえる食」が、少なくなっているように感じる。

・みんなで同じテーマで話しても、自分とは違う考え方をするんだと思った。それを知りたかったので本当に良かった。

・フードスコーレではひとりひとりの立場が関係ないので、「なぜそう思ったのか」を話し合えることができた。会社の同僚であれば同じ意見になりがちだが、ここではそうではなかった。

・「自分の本当の姿を知る」

良い点も悪い点も、あるいは善悪に関係なく、とにかく事あるごとに自分の本当の姿や心を見いだす自己反省の場としても活用した。そうすることで自分の本当の姿が見えてくると思う。

課題2_1で感じたことによって変化した、自分の「考え方」や「行動」について

課題2では、フードスコーレでの学び合いを通して変化した自分の「考え方」や「行動」について、自由に書いてもらいました。

・企業のやることを理解することに努めなければならない。

・講義DAY3マクドナルドの環境対応商品のお話。私の考えでは企業がやることを消費者に押し付けてはいけない、という事。しかし、消費者も理解することに努めなければならないと思い直した。

・メリットデメリットだけでの判断ではなく、とにかくやってみる。体験してみる。少しではあるが、この考え方と行動を取るようになった。

例:ペットボトルからマイボトル(昔のマイボトルを引っ張り出して活用)。衣料品購入の際、判断基準に持続可能なコットンを加えた。少し高くても運送や保存・加工に余計なエネルギーを使わない地元野菜を買う。マイクラを始める。

・考えすぎるから、「食べる」から距離をおいてみたくなってプチ断食。

・「楽しく」「自分らしく」食とつきあいたい。

→考えすぎない、やってみる、感じてみるを大切に。

・それでも考えすぎる…。だから一度、「食べる」から少し距離をおいてみたくなった。

→18時間のプチ断食

・テレビやスマホをいじりながらご飯を食べる「ながら食べ」をしない時間を大切にするように。

・食に関する「ものづくり」ではなく「あり方づくり」でありたい。

<個人的には>

・惰性で食べないようにしよう、と思って頻度は減った(はず)

・素材に触れる、料理を作る機会を持つ(平日の夕食)

・娘(1歳5か月)にも食に触れさせる

<職業人としては>

食に関する「ものづくり」ではなく「あり方づくり」でありたい(という想いを強めました)

・代替食や未来食について知る行動をしていなかったと気づき、見識を深めようと思っています。

・受け継がれてきた調味料や素材について、改めて歴史や食されるようになった経緯を学びたいと思います。

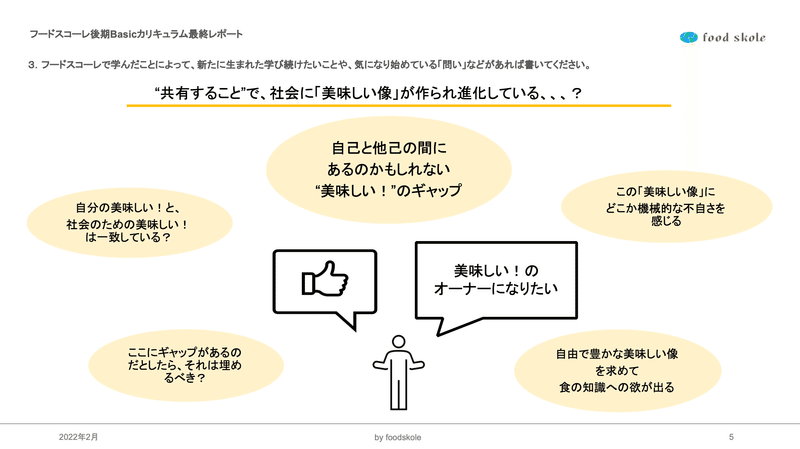

課題3_フードスコーレで学んだことによって、新たに生まれた学び続けたいことや、気になり始めている「問い」などがあれば書いてください。

講義を終えて、食に関することで新しく興味を持ったことを教えてもらいました。

・「未来の食」について怖がらずに面白がってみたいと思っています。

・今回意外だったのが、革新的なアイデアで世界を驚かす方が、「デジタルな食」信棒者ではないという事でした。脳に信号を送ることで論理的に欲は満たされる。けれど、地域の食やおふくろの味もいいねと。プリンタから出力される食品にも様々なテクノロジーを駆使して感触を持たせたい。というお話を聞いてとても安心しました。

・人は生物ゆえ、器官や臓器を使わなければどんどん退化していくように思います。見て想像し、咀嚼して感じ、必要いっぱいとなれば充足を感じる。

食の回数は人それぞれ増減があってもいい、けれど、栄養素の入った飲み物で済ませるようなスタイルは、論理的には合っていても生物としてはちょっと違うのかなと感じる違和感を少しずつ考えたいと思っています。

・食べることは生きること。前期のプログラムは食を取り巻く環境について知り、後期は食という生存欲求を自分ごととして考える。約1年の授業を終えて「食べること」がより愛しくなったと感じています。

・色々考えながらも「食」の楽しさを残す、もっと強めるにはどうすれば?

・長期的な視点で、持続的な「食」を「おいしいと感じるもの」にしていくためには何をすればいいのか?

・子どもが主体的に「食」を学べるようにするにはどうすればよいか? そもそも何を学ぶとよいのか?

・とか色々考えながらも「食」の楽しさを残す、もっと強めるにはどうすればよいのか? 堅苦しく頑張り過ぎると楽しくない。

子どものころの食事内容は味わいの形成にどの程度影響を持つのか、食育はどのようなものがあるのかなど、「フードノスタルジー」について学びたい。

平井校長のnote認識論と存在論から。自分の思考はほぼ認識論。しかし、このフードスコーレでは存在論(開かれた知恵を周りと交わりながら自分の中に染み込ませる)が自然と行われる場であった。

引用ばかりではいけないのですが、人を知るためには意見交換をし、相手を認めることが大切だと思った。この考えで学び続けることができたらすばらしい。

受講されたみなさんによる「最終レポート」のご紹介は、ここまでになります。

さいごに

フードスコーレは、年齢や立場のバラバラな人が学びに集まるので、そこにはいろんな考えの人がいます。人によって考えや価値観はバラバラだけど、でもそんな人たちが「食」という共通の興味を持っているから、なぜか他人の意見を許容できるし、その結果、新しい考えを発見するおもしろさがあります。後期を終えて、前期を振り返ることでそんな感想を持ちました。

そして!

これからのフードスコーレ。2022年4月にリニューアルを予定しています。(ジャジャーン!)

くわしくは、これからのnote、ホームページ、SNSなどで発表していきます。フードスコーレの活動にご興味ある方は、ぜひチェックしてみてください。

(フードスコーレ校長/平井巧)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?