「お金を稼がなくても生きていける世界」なんて、ありうるのか? |キーワードは『信頼』『ブロックチェーン』そして...『贈与』 【読書日記】 贈与経済2.0 お金を稼がなくても生きていける世界で暮らす

突然ですがあなたは

「お金がなければ何もできない世の中だ」

と悲観的に思ったりはしていませんか?

もし、そうだとしたら

是非この先をお読みください。

世界は思っているよりも

早く変わろうとしています。

どうも、読書セラピストのタルイです。

本題の前に

前々回のnote記事から振り返ります。

現代はデジタル化がいきすぎて

情報過多になり

人々から「寛容さ」が失われている

をテーマに書きました。

そして前回の記事では

資本主義経済は

「大人になりたくない」

ピーターパンを増やすことで

成長している

をテーマにしました。

あきらかに

「デジタル化」と

「資本主義経済」の

ネガティブな面が

悪目立ちする昨今です。

そして今回がいよいよ完結編です。

ここまで

気分が暗くなることばかり

書いてましたが

今回は違います。

未来にはどうやら

明るい兆しがあります

これは

「贈与経済2.0 お金を稼がなくても

生きていける世界で暮らす」

を読んだ感想です。

「贈与経済2.0」とは、簡単に言うと

「お金を稼がなくても

生きていける世界」

を目指した

新しい経済の仕組みです。

今の社会は

「資本主義経済」が中心で

お金を稼がないと

生きていくのが難しいですよね。

資本主義とは、

みんなが自分の利益を

追求することで

社会全体が豊かになる

という考え方ですが

実際には貧富の差が広がったり

環境問題が深刻化したりと

いろんな問題も起きています。

そこで

「贈与経済2.0」では、

お金の代わりに

「贈与」でものを交換したり、

サービスを提供したりすることで

お金に縛られない社会を目指しています。

ひょっとしたあなたは

ここまでを読んで

本当に「贈与」だけで

社会が成り立つのか?

と疑問に思われたかもしれません。

ですが、私たち生まれていない

過去の人類は

「贈与」だけで

生活していたのです。

でもその社会は

「贈り物をもらったら、

お返しをしなきゃいけない」

というプレッシャーがあったはずです。

これは「負債感」と呼ばれ

場合によっては

相手に借りを作ってしまうことになり

対等な関係を築くのが難しく

身分差が生まれてしまう

原因にもなりました。

そこで「贈与経済2.0」では、

最新のデジタル技術である

「ブロックチェーン」を使って

この「負債感」を

解消しようとしています。

ブロックチェーンに

贈与の記録を残すことで、

誰が誰に何を贈ったのかを明確にし

「お返しがしたい」と思った人が

自由に贈与できるようにすることで

より自由な関係性の中で

贈与経済が循環していくことを

目指しています。

いかがですか?

なんかワクワクする社会ですよね。

ここで著者に関しても

触れておきたいです。

面白いことに著者は

経済学者ではありません。

日本の哲学者:荒谷 大輔さんです。

私にとっては

荒谷 大輔さんの存在を知ったことは

衝撃でした…

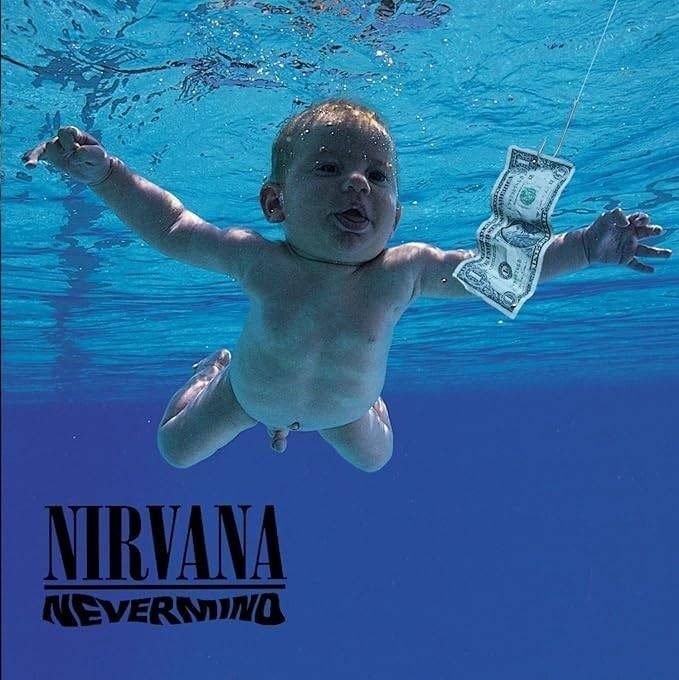

古い話で申し訳ないが

初めてニルヴァーナの曲を

聴いたときと同じくらいの

衝撃だったのです。

例えるならば、

私にとって荒谷さんは

「哲学界のカート・コーバン」です。

ですが本書の内容は

ニルヴァーナの反体制的な

荒々しさなど全く感じることなく

例えるならば

「イマジン」を聴いた時のような

平和な気持ちの読了感です。

ここからは歴史の順に沿うかたちで

⚫️「贈与経済1.0」とは何か?

⚫️「資本主義経済」のデメリット

⚫️なぜ資本主義以外の経済はうまくいかないのか?

⚫️「贈与経済2.0」とは何か?

の順にまとめてみました。

◆贈与経済1.0:封建社会とムラ社会

現代社会において、

「お金を稼がなければ生きていけない」

という考えは常識のように思えます。

しかし、

この考え方が生まれたのは

たかだか300年ほど前のことなのです。

それまでは、

「贈与」や「自給自足」といった

お金を介さない経済体系が主流でした。

本書ではその時代のことを

「贈与経済1.0」と定義してます。

負債感と社会的な束縛

贈与経済1.0とは贈与によって

相手に負い目を持たせることで

成り立っていました。

これは、

世代を超えた身分制度(封建社会)や

人々を強固に結びつける

ムラ社会の形成につながりました。

贈与には

贈り物に対する感謝と返礼の

気持ちの問題だけでなく

社会階層を示す指標としても

機能していたのです。

身分の高い者は

身分の低い者へ贈り物をすることで

権威や支配関係を強調しました。

身分の低い者は

身分の高い者へ贈り物をすることで

忠誠心や服従を示しました。

また、

神仏への供え物は

感謝の気持ちだけでなく

豊作や繁栄への祈願でもありました

そして、

村人同士が

互いに農作物や食料を分け与えることで

相互扶助の精神が育まれていました。

このような社会では、

贈与は時に強すぎる束縛を生み出し

人々を苦しめる原因ともなったのです。

この問題は現代社会においても、

贈与経済1.0の要素を

完全に払拭できたとは言えません。

例えば、

誕生日プレゼントや

結婚祝いなどの贈り物には

相手との関係性を深めます。

ですが、

感謝の気持ちを表す

という側面だけでなく

ある種の義務感や負い目を

感じさせる側面もありますよね。

近所からお裾分けをもらった場合とかも

「お返しはどうしよう」とか

「お返しをして、

またもらうことに

なったら面倒だな」

と考えることもありますよね。

また、

政治献金や寄付金などの行為も

単なる経済的な支援にとどまらず

権力者や組織への忠誠心や服従を

意味するものとして

捉えられることがあります。

こうした

「贈与経済1.0」のデメリットを

後述する資本主義経済は

お金を媒介とした交換システムによって

負い目や社会的な束縛から

人々を解放しました。

◆資本主義経済:お金を稼がないと生きていけない時代

18世紀後半のイギリスにおける

産業革命で始まった資本主義は

お金を媒介にした交換によって

贈与経済1.0がもたらす

負債感から解放しました。

誕生日プレゼントや

結婚祝いなどの贈り物には

「モノよりギフトカード

(お金)がいいよね」

なんて考えるのは

資本主義経済だからです。

それ以外にも資本主義経済は

ムラ社会的な束縛から人々を解放し

身分制度を乗り越える

「機会の平等」をもたらしたことで、

贈与経済を乗り越えました

その背景には

経済学者アダム・スミスの思想が

大きく関係しています。

あの「神の見えざる手」で

有名なアダム・スミスです。

スミスの「神の見えざる手」

スミスは著書『国富論』で

資本主義経済の仕組みを

明らかにしました。

資本主義経済においては、

個人が自らの利益を追求することで

結果的に社会全体が豊かになるという

「神の見えざる手」を唱えたのです。

しかし現代では

競争社会の弊害も指摘されています。

長時間労働、格差拡大、

うつ病などの精神疾患の増加など、

現代社会が抱える様々な問題は、

資本主義経済のあり方に

深く関係していると考えられています。

またスミスは

生産性の向上のため

生産工程の分業を提唱し

それを社会全体にも

拡大すべきだとしました。

これにより労働者は

スキマ時間を排除され、

競争の中で専門性を特化させて

自分の「価値」を上げることだけが

「意味」をもつような仕組みが

出来上がったのでした。

これは余談ですが、

この考え方を現代で言い換えると

「ジョブ型雇用」ですよね。

かくして現代では

資本主義の道徳に『騙された』

大量のスミスが生まれたのです。

彼ら大量のスミスが

社会のルールを守り

同時に経済を発展させる仕組みを

成り立たせているのです。

しかし、

この仕組には限界があります。

資本主義経済は

機会の平等を理念としています。

すべての人が、

能力や才能、性別、出身や

社会経済的地位などに関係なく

同じ機会を与えられる状態

のことを指します。

ですが、結果としては

自己責任が問われる社会にもなり

同時に貧富の差を生み出してきました。

この問題を解決するために

共産主義や社会主義の

『福祉』や『分配』といった考え方が

資本主義にも取り入れられました

その結果については

次の章の中で説明します。

◆なぜ資本主義以外は上手くいかなかったのか?

共産主義、社会主義、全体主義…

過去の歴史において

資本主義を乗り越えようとする試みは

事あるごとに失敗してきました。

本書によるとその理由は

あの社会契約論で有名な

ルソーの「一般意志」の考え方に

基づいた社会を目指そう

としたためです。

ルソーが説いた「一般意志」とは

個人の利益よりも

全体の利益を優先する

ということです。

そんなルソーが考える「自由」とは

資本主義の

「お金があれば

なんでも解決できる」的な

自由とは異なります。

共同体の理想を個人が共有して

その達成のために

コミットすることだと

定義されています。

これは理想論としては

素晴らしいのです…

ところがルソー的な自由は、

本質的にファシズム(独裁)に

つながる抑圧をはらんでいるのです。

なぜならこのような試みは

フランス革命初期のギロチンや

ムッソリーニのイタリアや

ヒトラーのナチスドイツのように

理念(一般意志)に従わない者を

容赦なく排除する全体主義に陥ったからです。

社会主義、共産主義、全体主義は

資本主義とは別の社会を

構想しようとしたルソーの考え方に

基づいていたため

資本主義を打倒することが

できませんでした。

このように、

資本主義の代替社会を

作ろうとする試みは

すべて失敗に終わったのです。

ちょっとここまでをまとめます。

⚫️贈与経済1.0は負債感が重いからダメだった

⚫️資本主義は貧富の差と環境問題を生んでるからダメになりそう

⚫️資本主義以外は独裁に繋がりやすいからダメだった

じゃあ、

これからの未来は

どうすればいいのか?

はい、おまたせしました。

そこで『贈与経済2.0』が

登場が待たれるのです。

◆贈与経済2.0:ブロックチェーンを用いた新しい贈与の形

贈与経済2.0は、

従来の贈与経済が抱えていた

人間関係の束縛という問題を

ブロックチェーン技術を用いることで

解決しようとする試みです。

ブロックチェーンとは簡単に言うと、

取引履歴を記録した台帳を、

インターネット上の参加者全員で

共有する技術です。

前述しましたが従来の贈与経済では

贈与に対する返礼の義務や

負い目から身分制度のような

ヒエラルキーが生じてしまい

近代社会において

人々を苦しめてきた側面がありました。

贈与経済2.0では、

贈与を受けた人が

「ハート(HRT)」と呼ばれる

トークンを贈与者に送ることで

「ありがとう」という感謝の気持ちを

表す仕組みを採用しています。

トークンとはポイントみたいなもの

だと思ってください。

この仕組みにより

贈与は義務ではなく

純粋に感謝の気持ちの表現となり

従来型の贈与経済で見られたような

負債感や束縛から解放されます。

「ハート」は貨幣のように

交換や貯蓄を目的としたものではなく

あくまでも感謝の気持ちを表す指標としての役割を担います。

「ハート」は日々供給され

使い切っても

後日新たな「ハート」が配布されるため

枯渇することはありません。

ブロックチェーン上に記録された

贈与履歴は

改ざん不可能な形で残るため

個人の信頼性を客観的に

示すものとなります。

さて、この仕組みの

何がメリットかというと

従来の社会では、

名刺の肩書きや所属といった

表面的な情報でしか

初対面の人物の「人となり」を

判断できませんでした。

しかし、

贈与経済2.0では

ブロックチェーン上に

記録された贈与の履歴を見ることで

その人が過去にどのような形で人々から感謝されてきたのかを

知ることができます。

つまり、

贈与の記録は

その人の人間性や信頼性を示す

新しい形の名刺として

機能すると言えるでしょう。

そして、人々は、

その記録に基づいてその人が

信頼に足る人物かどうかを判断し

信頼できる人物には、

より多くの贈与を行うようになる

と考えられます。

贈与経済2.0は、

「お金を稼ぐこと」だけが

価値観ではない

新しい社会の選択肢を提示します。

また贈与経済2.0は

資本主義経済を

完全に否定するものではなく

資本主義経済と共存しながら

「ハート」による贈与を通して

「お互いさま」の社会の実現を

目指しています。

本書によると

贈与経済2.0は東京・高円寺と

石川・白峰の2つのコミュニティで

トヨタ財団からの助成金を受けて

すでに2024年4月から

実証実験が行われています。

もちろん実現には

課題もありそうです。

「ハート」の偏りや

本当に実在する人間で

あるかの認証など

解決すべき課題は複数存在するようです。

しかし本書を読んだ私の結論としては

信頼ベースの贈与経済は、

課題克服に向けて

制度と技術の進歩が期待される

有望な経済システムと言えるでしょう。

未来がたのしみです。

◆〈まとめ〉資本主義一択ではない社会を目指す

最後に私が本書を読んだ感想を

2つまとめます。

「贈与経済は私たちに再び

『寛容さ』を与えてくれる

かもしれない」

現代はデジタル化で

情報過多な社会になり

寛容さを失いかけているように

思えます。

しかしブロックチェーンという

新しいデジタル技術は

私たちに再び「寛容さ」を

取り戻させてくれるかもしれません。

なぜならば、

人は寛容な人に対して、

「安心感」と「安全感」 を

覚えるからです。

自分の弱みや間違いを認められ

受け入れられると感じられるからです。

それは『信頼』し合えている状態です。

しかし、

日本人である私たちには

大きな課題があるようです。

本書内で紹介がありました

社会心理学者の山岸俊男さんは

日本の社会は「信頼」ではなく

「安心」を重視している

と主張してます。

これは日本人が

他人を根本的に信頼して

いるわけではなく

社会的なルールや

期待に従わない場合には

何らかの罰があると考えているため

安心して行動しているということです。

つまり、

日本社会は長い間

「安心」に基づいて

機能してきましたが

これからはもっと

相互の「信頼」を大切にすることで

新しい時代の変化に適応し

発展していく必要がある

と山岸さんは述べているのです。

「信頼ベースの社会は

成熟した大人を

増やすのではないか?」

資本主義は

「お金があればなんでも

解決してくれる社会」です

そのせいかちょっと子供っぽい

考え方をする人が増えました。

信頼ベースの贈与経済2.0では

互助精神、共感力、感謝の気持ち

社会貢献意識を育むことで

成熟した大人の考え方をする人を

増やす可能性があります。

繰り返しになりますが

贈与経済2.0は資本主義を

全否定するものではありません。

十分に共存していける思想です。

資本主義一択は世知辛い世の中です。

本当に自由な社会とは常に選択肢がある状態だと

私は考えます。

以上が「贈与経済2.0」の要約と

感想でした。

いかがだったでしょうか?

ひょっとしたら

私の説明が下手くそで

よく理解できなかったもしれません。

実は本書は私には難解で💦

3回書き直してこれが限界です。

でもとても素敵な本なので

ぜひ一読されるのをオススメします。

■目次と主な内容

第1章 なぜお金を稼がないと生きていけないのか

――資本主義経済の構造を探る

現代の私たちが生活の土台としている資本主義経済は、いつ、どのようにして生まれたのでしょうか。その構造を、歴史を遡って明らかにします。

第2章 理想の社会を作ろうとする試みはなぜ失敗し続けるのか

――もうひとつの「近代社会」と戦後秩序

これまでも資本主義経済を乗り越えようとする運動はたびたび起こってきましたが、ことごとく失敗に終わりました。その原因と失敗を回避するヒントを探ります。

第3章 贈与経済はなぜそのままでオルタナティブになりえないのか

――贈与経済論の再構築

贈与は人と人を結びつける機能がありますが、同時に強固な束縛を生み出してしまいます。その理由と束縛を回避する道筋を明らかにします。

第4章 これからの社会はどうあるべきか

――他者との自由な関係に基づく「新しい経済」

他者との自由な関係に基づく「新しい贈与経済」の仕組みを、ブロックチェーン技術を用いて社会実装する方法を描きます。

第5章 いま、何をすればいいのか

――「贈与経済2.0」の作り方

東京・高円寺と石川・白峰の2地域で進行している「贈与経済2.0」のプロジェクトの実際を紹介し、そこから地域を越えてグローバル化していく具体的な道筋を見ていきます。

第6章 未来の社会はどのようになるのか

――「近代社会」を超えて

「贈与経済2.0」がグローバル化する中で人々に求められる民主主義や国家のあり方の議論の糸口を提示します。

最後までお読みいただき

ありがとうございます。

感想はスキとコメントで

教えてもらえると

嬉しいです。

いつもSNSにシェアしていただける方へ

感謝しております。

記事がお役に立てたら

100円サポート願います。

noteで頂いたサポートと

Amazonアフィリエイトは

児童養護施設を退所する

子どもたちの就労支援団体

ブリッジフォースマイルさんに

毎月寄付させていただきます。

記事がお役に立てたら100円サポート願います。 noteで頂いたサポートとAmazonアフィリエイトは児童養護施設を退所する子どもたちの就労支援団体ブリジッフォースマイルさんに毎月寄付させていただきます。https://www.b4s.jp/action/contribution