君はオキナワンロックを知っているか?#1 ジョージ紫(MURASAKI)

演奏じゃない、戦い。下手な演奏をすると客席の米兵からビール瓶がステージに飛んでくる。日々コピーし、演奏した曲は5,000曲以上。そこがヤマトンチューのバンドとの実戦経験の差よ

― 宮永英一 ―

あるときヤクザに目をつけられて、バンドを解散するフリをしなければならなくなったんです。それで、ステージの上でわざと騒ぎを起こしました。

それを見ていたドラマーが、スティックを投げ捨て「絶対イッタートォーナーシーブークォーネーン。ワンネー、ヤーンカイケーティー、タニハンカサーニ、センジルトゥバサーニ、オーベー、ブーブー、シガラチ、アシブシェーマシ(絶対お前たちとはもう一緒にやりたくない。俺は家に帰って、自分のチンチンの包茎をめくって射精して、床に落ちた精液によってたかってくる銀蠅を見ながら遊んでいるほうがましだ)」といって店から出ていってしまったんです。

― 川満勝弘 ―

はじめに アメリカの光

猥雑な繁華街のネオン煌めくライブハウス。次々に酌み交わされるアルコールと、立ち込める紫煙の中で、太平洋戦争の忌まわしい記憶と、島内に残る米軍基地の圧迫という特異な環境を生き抜いていくこと。

体内に生じるどうにも止まらないエネルギーの胎動。ロックへの愛と、日々の過酷なステージに向かう苦悩。そんな経験をしたミュージシャンが、沖縄にはいた。

20万もの屍者を出した地上戦の悲劇と、それに続くアメリカの支配が沖縄の闇だったとすれば、ロックに目覚めた基地周辺の若きミュージシャンたちが見せた迸りは、沖縄の光だった。

けれどもその光は、日本の音楽シーンの歴史の中に埋もれようとしている。いまにも消えようとしている。

それを再び取り戻すことができるだろうか。

現在ではオキナワンロックの知名度は、極端に言ってしまうと無に等しい。

この文章を書くことを思い立ち、周囲の人間に訊ねたところ、ロックに関してはかなり造詣の深い知人も、メディア関係で働く沖縄出身者でさえも、オキナワンロックの存在それ自体を知らなかった。

このままでは、オキナワンロックは日本ロック史の片隅に忘れ去られてしまうだろう。

二重性、割り切れなさ。

オキナワンロックが内包していたエネルギーを捉えるには、越えなければならないいくつもの壁がある。

巨大国家アメリカの抑圧と傍若無人な米軍への抵抗。そんなにわかりやすいものではなく。

アメリカへの、米軍基地への反抗、そんなことばかりが、沖縄・コザのミュージシャンたちのエネルギーだったわけではない。

とにもかくにも、彼らは音楽に魅せられ、音楽が大好きだった。好きで好きでたまらなかった。

だからこそ彼らはAサインバーやライブハウスに集う米兵たちの前で演奏し、ベトナム行きを待つ彼らと全身全霊で勝負をした。

そして生み出された音楽。

そんな光と影が入り交じった部分に、スポットライトを当てたいと思う。

オキナワンロックのヒーローたち

1970年代に全盛期を迎えたオキナワンロックには、いくつかの代表的なロックバンドがいる。

紫、コンディション・グリーン、喜屋武マリーウィズメデューサ。

どれもが、米軍嘉手納基地のゲート近くに位置するコザの街(現在は沖縄市コザ)から生まれたバンドだ。

https://www.mapple.net/spot/photos/47000548/1/

それだけに、オキナワンロックの誕生は米軍基地の存在と不可分だったと言える。

ベトナムへの派兵を控えて基地に配属された兵士のために、基地周辺の歓楽街にはAサインバーと呼ばれる米軍が公認した飲食店や風俗店が立ち並び、そこではジュークボックスやレコードプレーヤーから流れる音楽が客たちを愉しませていた。

とくに嘉手納基地のすぐそばに所在するコザのゲート通りにはとりわけAサインバーが数多く軒を連ね、地元に暮らす人間たちにとってもごく身近な存在であった。

米軍があったからこそ、彼らの街にはアメリカのポップ・ミュージックが流れ、ビバップ、ソウル、R&B、そしてロックへとたどり着いた。

本土のミュージシャンとは一線を画し、「アメリカ」という巨大な存在に直に向き合わざるをえなかったオキナワンロックのスターたちは、いったいどのような足どりを辿ってきたのか。彼らの肖像を追っていこう。

ジョージ紫

ジョージ紫は、オキナワンロック最大のバンド、紫(ムラサキ)のリーダーである。

1949年、ジョージは嘉手納基地のゲートにほど近いコザの街に生まれた。

彼はのちに登場する宮永英一、川満勝弘、喜屋武幸雄らとはいささか出自を異にしている。

それは、彼がハワイ生まれで日系二世の父と那覇市出身の母との間に生まれた日系三世であることだ。

父が米軍属として働いていたこともあって、ジョージは幼いころから英語に堪能になり、沖縄、日本、アメリカという3つの文化にどっぷり浸かって成長することになった。

しかし、日中アメリカンスクールに通っているときと、家に帰りウチナーンチュ(沖縄人)に囲まれて過ごしているときとでは、周りの人間が全く違っていることを、少年時代のジョージは感じ取っていくようになる。

幼いころすごく印象に残っていることがあります。隣近所の子どもたちと遊んでいるとき、その中には 反米感情を持っている子どもがいて、アメリカの悪口をいうのですが、逆にアメリカ人の子どもたちと遊んでいるときは、日本人、沖縄人を軽蔑したような悪口をいうのもいるわけです。

その間にはさまれ私は、「いや、違うよ」とどっちも弁護するのが私でした。そして、いつも「なんで同じ人間なのにどうしてこんなことをいうのかなぁ」とこども心に思っていました。

こうしてジョージ紫は地元沖縄のウチナーンチュと、基地内に暮らすアメリカ人という2つの全く異なったアイデンティティを持つ子どもや大人たちのあいだで育っていく。

一方で家庭内に目を向けると、ジョージの父は沖縄の古典音楽に造詣が深く、母もまた琉球琴の演奏に通じていた。

音楽にゆかりのある家庭で育ったジョージは幼い頃からピアノを習い、街中に流れる洋楽の影響も受けて、次第に音楽にのめり込んでいくようになる。

そしてジョージ紫の経歴の中で特筆すべきことは、彼が沖縄の高校を卒業した後、海を渡って名門大学であるUCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス分校)へ入学し、正式なクラシック音楽の教育を受けていることだ。

このときに得た素養が、のちにジョージが“紫”を結成する上での礎となった。確固とした音楽理論に通じていたからこそ、ジョージはバンドの屋台骨をつくり上げることが出来たというわけだ。

ベトナム戦争本格化の流れを受けて大学を中退しアメリカから沖縄に戻ったジョージ紫は、当時隆盛を迎えようとしていたコザの音楽シーンに参加し、喜屋武幸雄らとの活動を経て、1970年自らのバンド“紫”を結成する。

ディープパープルのキーボーディストであるジョン・ロードやオーケストラ指揮者・作曲家のレナード・バーンスタインの影響を受けて彼が目指したのは、ロックとクラシック、そして自分の原点である沖縄の音楽の融合だった。

この並々ならぬ決意は、“紫”の音楽性の中に反映されることになる。

“紫”はコザのセンター通りや金武町のライブハウスをはじめとして沖縄各地で活動し、当初は米兵を中心としていた人気が徐々に地元の学生たちに伝わり、やがて一般のファンにまで広がっていった。

レパートリーはディープ・パープルなど洋楽のスタンダードナンバーのカバーを中心だったが、活動が軌道に乗るにつれ、ジョージ紫の音楽的素養を生かしたオリジナル曲も増えていく。

その実力と活躍ぶりを周囲の人間は見逃さなかった。1972年の沖縄返還からの頃から本土のレコード会社からのアプローチがいくつも舞い込むようになり、ついにメジャーレーベルと契約。

そして本土初上陸となった1975年8月8日大阪万博記念公園で開催された「8・8ロック・デー」では圧倒的なパフォーマンスを披露する。まだ音楽フェスが物珍しかった時代。詰めかけた6000人の観客を総立ちにさせ、熱狂の渦に巻き込むという伝説を作った。

帯には大きく「紫」の文字が見える

そして翌1976年、『MURASAKI』と『IMPACT』という二つのアルバムをリリースすると、“紫”の名は全国にとどろき、オキナワンロックのもつ音楽性の高さを印象付けることになった。

ジョージ紫は、一癖も二癖もあるキャラクターの濃いメンバーたちを束ねあげ、音楽面でもバンドの運営面でもリーダーシップをとって引っ張っていくことになる。

オキナワンロック名盤紹介

ここまで、オキナワンロックに関わるミュージシャンたちの生い立ちやエピソードを主に紹介してきたが、本当に重要なのは彼らの音楽である。

ここからは、オキナワンロックを代表するバンドを、彼らが世に送り出した名盤とともに紹介したい。

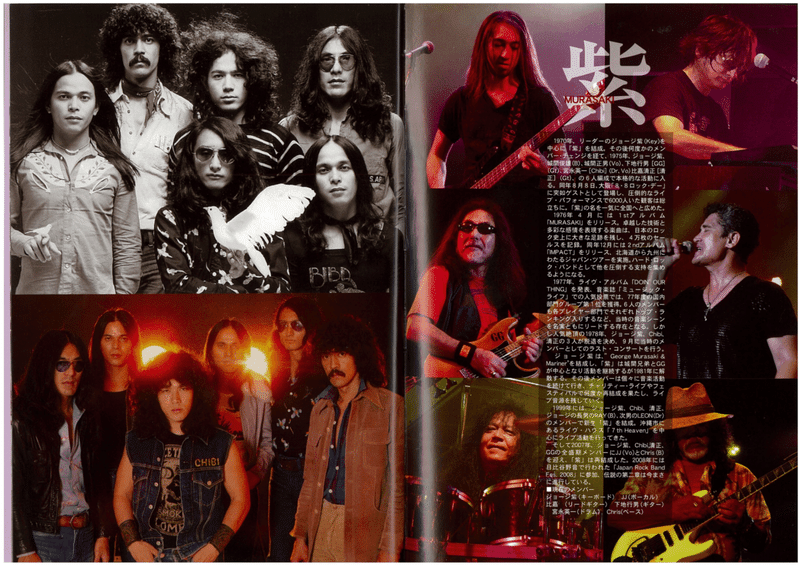

紫(MURASAKI)

オキナワンロック最大の雄はハードロックバンド・紫だ。

実績、知名度から言ってこれに疑いを挟むことはできないだろう。

その名の通り、ディープ・パープルから影響を受けたジョージ紫を中心として結成され、パープルやマウンテンなどのコピーを続ける傍ら、ギターとハモンドオルガンの響きを生かした迫力ある名曲をいくつも生み出した。

1975年、大阪・万博記念公園で開催された「8・8 ロックデー」にゲストとして登場し、本土での初演奏を果たした紫は翌1976年4月にファーストアルバム『MURASAKI』、12月にはセカンドアルバム『IMPACT』をリリースし、『IMPACT』は4万枚の売上を記録する。さらに翌年にかけて北海道から九州までをめぐるツアーを開催した。

この活躍があって、当時洋楽誌として最大売上部数を誇っていた『ミュージックライフ』の人気投票で“紫”は、1977年に突如として人気ナンバーワングループへと躍り出る(2位クリエィション, 3位チューリップ, 4位ゴダイゴ, 5位カルメンマキ&OZ, 6位四人囃子)。

沖縄・コザの街で米兵を相手に鍛え抜かれた“紫”の演奏能力、そしてオリジナル楽曲のレベルの高さは、それまで彼らの存在を知ることのなかった本土の人間の度肝を抜いたのである。

現在でもメジャーレーベルからベスト盤が出ていることもあって、“紫”の音源はオキナワンロックのアーティストの中でもアクセスしやすい。

そんな“紫”の音圧、迫力を最も感じることができるのが、全盛期のライヴの模様を収めた『DOIN' OUR THING』(1977)だろう。

1977年9月、コザ「ライブハウス紫」でのアクト。オリジナルアルバムからの楽曲に加えて新曲も披露されているが、もちろん「DOUBLE DEALING WOMAN」(Disc2, 1)、「DOOMS DAY」(Disc2, 3)という“紫”の人気曲もしっかりと収められている。

やはり“紫”を語る上で、「DOUBLE DEALING WOMAN」の存在は欠かせない。

〈マークⅡ〉時代のディープパープルの香りが芬芬の楽曲だが、チョーキングを生かした印象的なギターリフと、ソウルフルなヴォーカルラインは、聴き込んでいくほどに“紫”のもつ独自性を感じさせる。

ライヴでは必ずと言っていいほど演奏され、現在にも続く“紫”の代表曲となっている。

唯一の日本語詞による曲「過ぎ去りし日々」(Disc2, 5)は宮永英一の手による。全編ファルセットで歌われるバラードは、哀切を極め胸に迫って来るものだ。

洋楽曲に無数のレパートリーがあった“紫”。「TUSH」(Disc1, 3)はZZトップの、「FIREBALL」(Disc2, 6)はディープパープルのカヴァーである。

また、ヴォーカルの城間正男はMCを英語で通しており、その様子は当時どのような環境で紫がステージを演じていたのかをダイレクトに伝える。

二作のオリジナルアルバムと一作のライブアルバムをリリースし、日本全国にその名が響き渡った“紫”だったが、1978年9月22日那覇市民会館のコンサートを最後に解散。

ジョージ紫はジョージ紫&マリナ―を結成、ドラマーの宮永英一はキャナビスを、城間兄弟はアイランドを、比嘉清正はエナジーをと、メンバーはそれぞれに新たな活動の場を求めて散っていった。

まったく、コザのミュージシャンたちは安住の地を求めはしない。いくら成功しても、そのバンドの「名声」にしがみつくことなく、自由を求めて彷徨い歩くのである。

✢本稿の資料は、おもに『ロックとコザ 沖縄市資料集・4』(那覇出版社)と『オキナワンロック50周年記念史』(沖縄県ロック協会)に拠った。

⇒#2宮永英一(チビ)編につづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?