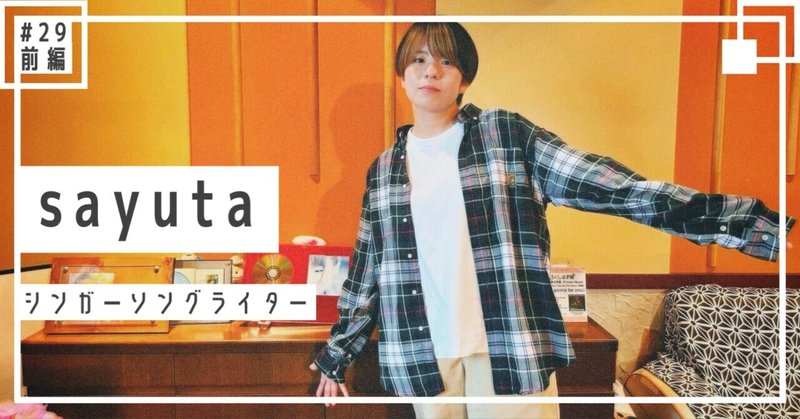

【前編】音楽を、物語を書く手を止めない。言葉の向こうに浮かび上がるsayutaの世界

この取材の翌週、MANAMIさん主催のイベント「福島まなフェス2023」が開催され、そこでもsayutaさんの演奏を観ることができた。

眩しく晴れ渡った福島駅前通りの真ん中に、海が見え、夜が降る。

集まった人々が時を忘れて引き込まれる、そんな物語的な音楽体験がsayutaさんの持ち味であることは、先のラジオでも触れた通りだ。

今回伺ったライフヒストリーのかけらたちが、その日の演奏の端々に紐づいて光るような感覚が永井にはあった。誰よりも最初にFlagmentを読むことができる取材者の特権として、胸にしまっておきたいと思う。

取材・撮影協力:ふくしまFM

*本記事は、ふくしまFM「FUKU-SPACE」6月8日放送の「つながる音楽」のコーナーと連動しています。あわせてぜひお聞きください。

ラジオとのコラボについての詳細はこちら

「歌って踊るマイク持つ人」になりたくて

——……じゃあ、そんなラジオの内容を踏まえて、ちょっとまたお聞きしたいと思うんですが、お生まれからお聞きしてもいいですか?

はい。郡山で1993年に生まれまして、幼稚園、小学校、中学校、高校とずっと郡山で育ちました。

——幼少期ってどんな感じの子でした?

幼少期は、めちゃくちゃ大人しくて。お母さんが専業主婦だったからずっとお家にいたんで、保育園行かずに幼稚園からデビュー。年中さんからデビューだったから、最初、幼稚園行き始めて、「お母さんに会いたい」って言ってめっちゃ泣いてたぐらい(笑)内向きというか、まあ何もできなかった。で、幼稚園の先生が、もうちょっと勇気が出るようにしてあげようって考えてくれたのか、年中さんから年長さんに上がるとき、一個下の子たちの入園式で、先輩の挨拶みたいな(役割をくれた)。「幼稚園には、お兄さんとお姉さんがいて、遊んでくれます」みたいな、先生が書いたやつを入園式で読む。っていうことをしてからというもの、目立ちたがりになったらしい(笑)。

——(笑)あ、一気に。

開花しちゃったらしくて。そっから割と結構、人前に出たい感じの子供だったかもしれない。

——不思議ですね。そんなガラッと変わっちゃうんですね。

ねー、スイッチ入れられたのかもね。

——その感じって今も残ってます?

今は年々、戻っているような気がする。ライブもやってるけど、向いてないなって思うときあるもんね。人前……「人前だあ〜」って(笑)なっちゃうモードのときがあるから。どっちの面も、もしかしたらまだ持ち合わせているのかもしれない。

——ちょっと話逸れちゃいますけど、それってどういうときに感じるもんですか?

どういうときなんだろう。急に「そこにいない気がする」ときがあるというか、そこにいたくない、みたいな(笑)「あんまり私のこと見ないで」じゃないけど。そういうモードのときがある。

——コンディションとかとは関係ない?

いや、関係ないんじゃないかなあ。でも、本当は人前に出たいというか、歌を歌いたい。曲を作りたいっていうのはなくて、多分、すごい簡単に言うと、「歌手になりたい」っていう目標。

——あ、ボーカリスト。

そうそうそう。テレビで見るような、ハンドマイクで歌っている人たち。歌手になりたいっていうのがあって、それぐらい、人前に出たかった、人前で歌いたかったっていうのがあると思うんだけど。年々、裏方にも回っていくようになって、作曲だけの仕事をしたり、みたいな。もしかしたら、向いているのかもしれないよね、作曲だけというか、裏方。自分が作った曲を、自分が歌わなくてもいいって、最近は割と思ってて。そういう思考に、ここ何年かでなっていってから、多分……幼稚園モードに(笑)内向き幼稚園モードに戻っていってる感は、もしかしたらあるかもしれない。

——まあでも、表現者というか、歌を歌う自分のことも好きだったから、今日までやってきたわけですもんね。

そうだね。そもそも歌うことが好きだったから、今もこうやってやってはいるけども。音楽の専門学校行ったけど、ボーカル学科に行って。その時も「歌って踊るマイク持つ人」になりたくて、その勉強をし始めた。ただ、シンガーソングライターコースっていうのは別にあって、今だったらそっち一択なんだろうけど、その時はボーカル学科に行って。ダンスとか、MCの運び方みたいな授業もあったりして、そういうのを2年間勉強したんだけど。ボーカル学科だから、全部授業があって、ダンスもMCも、その中に作曲、シンガーソングライターっていう授業があって。そこで……まあそんなに最初はやりたくなかったというか、やる気ではなかったけど、曲作って弾き語りしていったら……なんだろうね、向いてたというか、「こっちだったな」ってなって、今に至るみたいなところはあるかもしれない。

——もうちょっと、エンターテイナー寄りというか、バラエティ寄りな感じだったんですね。

そうなの。多分芸能人になりたかったんだと思って。今はもう考えられない。テレビ怖い(笑)テレビ見られないって感じだから。

——でも、ダンス練習とかしてるとこ、全然想像つかないですね。

そうだよね(笑)でも踊れたんだよ、前。10年くらいやってないから、今はできるかわかんないけど。今思うと不思議だな。卒業公演とか、めっちゃ踊ってたもん。

——でも楽しそうですね。

楽しかった。

——キャリアとかもそうですけど、最初から自分がどこに行くべきかとか、何をするのが一番いいみたいなのってわかんないですもんね。

そうだね。やっぱりやってみないとわかんないから、授業の中でやってみた中の作曲・弾き語りに、こう……ありつけて(笑)よかったなっては思うよね。

——行った方向、行ったこと自体は合ってだけど、その中で(どのカテゴリに属するかの違いだった)ってことですよね。

うん。そのままボーカリストとして、自分で曲も作れずに、オーディション受け続けてみたいなのやってたら多分、もたなかったんじゃないかなって。音楽続けてなかった気がするから、結果、大成功だった。専門でボーカルコースに行ったのはだいぶ正解だったかなっては思うけどね。

——今作ってる歌だって、生まれなかったかもしれない。

本当だよね。最初は「曲作れたらいいな」ぐらいの感じで始めたのに、「曲作るだけの方がいい」みたいなこと言い始めてるもんね(笑)私じゃなくてもいいって感じで。それが専門学生までとかかな。

迷わなかったかな。もうその道で決まっていたというか

——話戻っちゃうんですけど、音楽とかに深く関わる前、小っちゃい時とかって、これに興味持ってたとか、これすごいやりたいって言ってたみたいなのってありました?

なんだろう。でもあんま外出なくって、ビデオ見てたって、家で。2歳ぐらいでビデオテープのデッキの操作が完璧だったって(笑)だから結局「作品」が好きだったのかな。体を動かして自分で遊ぶっていうよりも、観たりっていうのがその頃から好きだったのかな、今思うと。

——ちょっと言い方違うかもしれないですけど、インプットというか、摂取することはその時から始まってたかもしれない。

ね、そうだね。

——特にこれが印象に残ってるみたいなのありますか? 摂取したものの中で。

幼稚園とか子供の頃ではないけど、修学旅行で東京に行って、劇団四季の『ライオンキング』観たんだけど、あれが結構衝撃的だったな。「夢みたい」すぎて。ずっと劇団四季に憧れててやっと行けた、っていう「夢みたい」じゃなくて、観てる最中に「これは現実の出来事なんだろうか」みたいな。「夢みたい」と思って、一回目瞑って「夢じゃない」ってやったのを覚えてるぐらい、結構衝撃だったかな。

——世界が……っていうことを。

多分世界観で、わーってなったんだと思う。それで演劇の道に行ったってわけじゃないから、繋がってるのかは分かんないけど、衝撃的な作品としてはあれが一番最初だったのかな。

——演劇の道には行かなかったんですね。

行かなかったね。一回も多分行ってないね。

——そこから小学校ぐらいの時にピアノ習ってとか、吹奏楽部に入ってた。

そう。本当に多分インドアだったんだろうね、ずっと(笑)。

——苦ではなかったですか?

苦じゃなかったね。ずっと、小学校4年生ぐらいからクラリネット始めて、そこから高校までの音楽の歴史は、無我夢中というか。中学の時が一番大変だったけど。吹奏楽って小編成と大編成というのがあって、小編成は25人ぐらいでやって、大編成は50人まで。人数が違って。私がいた中学は、小編成。もともと私が入った時点で小編成でやってたんだけど、だんだん人数が減って、私が3年になった年に全部員で16人しかいなくて、25人までなら出ていいよっていう、その枠に16人しかいない状態で出て。

——でも出れるんですね。

そうそう、出れるっちゃ出れるけど超不利、みたいな。3年間すごい頑張った。あの時本当大変だったけど、結果東北大会行ったりとか。もともと中学が強いところではあったけど、あの頃鍛えられたのは、今もかなり生きてるかなとは思います。

——すごく不利な状況で、ってことですもんね。別にリーダーシップを取ってたとかってわけではない?

めっちゃリーダーシップ取った。

——あ、そうなんですね。

部長と副部長がいて、(私)副部長だったけど、学生指揮者って言って、先生がいないときの指揮と、全体のチューニングをする、学指揮っていうすごく引っ張っていかなきゃいけない役をやってて、あの頃が多分一番リーダーシップがあった(笑)そうだね。中学校3年間の吹奏楽の時間はだいぶ濃密でしたね。

——印象的なシーンとかありますか?

3年のときに(部員)16人しかいなくて、東北大会で結果残してっていうのも印象的ではあったけど、1年生のときに全国大会に行けたんだよね。その全国大会が決まったコンクールから東北大会で演奏して、その東北大会の結果がよかったから全国大会に行けたっていう。東北大会の演奏が……もう、多分、全員が同じぐらい「今までで一番いい」って、演奏してるときに思ってて。多分指揮してる先生も思ってて、演奏が終わって指揮下ろしてみんな立つんだけど、そのときにもうみんな泣いてる。先生もウワッて泣いてて、そんな学校いないから(笑)演奏終わった瞬間にみんな泣くみたいな。でもあれは印象深い。

——違うかもしれないですけど、バンドでも……泣きはしないですけど、「今日やばくない?」みたいな。一体感じゃないですけど、確かにありますね。

そっか。あれは結構忘れられない。終わったらみんな、先輩とかもウワッて泣き始めて、泣きながら礼してみたいな。そうね、吹奏楽の歴史ではあれが一番印象的だね。

高校に入った時点でもう、歌手になりたいっていうのがあったから、ボイストレーニングに週1回通わせてもらって。その時にボイストレーニングの発表会みたいなので、初めてライブっていうものに、カバー曲、ハンドマイクだけど出て、それがピーク(PEAK ACTION)だったっていう。

——ピークだったんですか!

そうそう、初ライブ、ピークだった。で、卒業したら東京の音楽専門学校行って、ボーカル学科で勉強して。

——忙しかったですね、高校の時。

めっちゃ遊んでたよ(笑)中学までが部活が大変すぎて、休みがなかった。夏休みも3日くらいしかないみたいな部活だったから、高校に行ったら遊ぼうって思って、遊びつつ音楽も楽しんでた。

——ボーカルっていうポジションに目が向いた理由って?

小さい頃から、家族と、いとこ家族とカラオケに行くのがめちゃくちゃ好きで、幼稚園くらいからマイクで歌うっていうのは、週一くらいでしてた(笑)多分そこから歌が好きになってったのかな。中学までは人前で歌うってのはなかったけど、高校でボイトレ通い始めて、そのボイトレの発表会なりなんなりで色々、人前で歌って。あと文化祭で歌うようになったりとか。その時の感覚で(好きになっていったのかな)。

——周りの反応とかどうでした?

「すごい上手いね」「歌手になれるよ」って言われてきたから、多分目指そうと思ったんだろうね(笑)。でも、自分でも「私って歌うまいな」って思ってたもん(笑)あの頃は。でもやっぱいろんな人に出会って、そうではなかったんだってこう……だんだん気づいていくんだけど。中3から高3までかな。多分郡山で一番歌うまいと思ってたんじゃないかな(笑)かわいいよね、今思うと。

——基本的に発表会的な舞台がほとんど?

うん。高校の時は、ボイトレの教室の発表会。あと、街なかでたまにこう、イベントがある時に出させてもらったりとか。

——専門学校行くってなって……その、職業観的な部分でもやっぱり「音楽」だったんですね。

うん。

——悩みました?行くとき。

あー……いや、迷わなかったかな。もうその道で決まっていたというか。音楽、卒業してもやり続けるために専門学校に行ってたみたいな感じだったから。専門学校中、「辞めた方がいいのかな」みたいな悩みが、多分一回も、一個もなくて。楽しかったっていうのもあるし、だんだんできることも増えていって、曲も作れるようになって、結構希望しかなかったというか。自分よりすごく歌が上手で曲が素敵っていう人に出会って、落ち込むことはあるけど、辞めなきゃいけないのかなっては思わなかったから、何の迷いもなくそのまま卒業して、アルバイトしながら東京でライブをして、っていうのが数年続いた感じ。

——その厳しさというか、いろんな人がいるっていう経験は、もちろんあったと思うんですけど、挫折はしなかったというか、諦めることはなかった。

そうだね。今現在も、音楽を辞めた方がいいのだろうかって思うことはないかなって。

「私はこういうのを書きたいんだ」って明確になってきた

——専門学校に行ったら、もっと発表とか表現の場って広がりました?

増えたね。専門学校内でも定期公演というか、ちゃんとした一人のアーティストとして、一個のライブを運べるように教えてもらえるというか。それを披露する場として定期ライブみたいなのがあって、一人で歌ったり、踊ったり。専門学校在学中は、自分で外のライブハウスとコンタクト取ってライブに出る、っていうのはあんまりできてなくて。学校内のとか、紹介してもらったやつに出ることはやってたんだけど、外部のライブに自分でコンタクト取って出るようになったのは、卒業する少し前。2年制の学校だったんで、19、20歳ぐらいから東京のライブハウス出始めて、って感じ。

——学校では、イベントを作っていく過程とか、組織的な部分を。

基本的に一人1曲歌うのを、60人近くでやるみたいな。でも一人1曲っていうのは、ソロで1曲ってわけじゃなくて、4人グループ、3人グループ、6人グループって先生が割り振ったグループがあって、この曲歌ってくださいって言われて、セットリストの順番も先生が考えて。衣装とか、振り付けとかは自分たちで考えたりって感じだけど。マイク渡す時の感じとか、次に何番のマイクをこの人に渡さないといけない、みたいな流れも何ヶ月もかけて、そのひとつの2時間長くらいのライブを、60人近くで作り上げるみたいな感じ。今は本当に考えられないというか、一人で30分のステージを3,4組、みたいなのではなくて、ショーみたいなものを全員で作る、っていうライブを勉強させてもらってたのが専門かな。

——大変そう。

大変だったよめっちゃ。怒る人出てくるしね、合奏コンクールの練習みたいに。「やる気あんの!?」みたいな。

——調和乱しちゃったらガタガタになっちゃいますもんね……。ただ、もちろん楽しかったと思いますけど、というよりも学びとしての、プログラムとしてのっていう側面の方が強かった。

そうだね。でも本当に楽しかった。楽しみつつ勉強もできたから、専門2年間は本当……なんだろう、希望に満ち溢れていたというか、「音楽やりたい!」っていう。定期ライブみたいなとは違くて、テストみたいなのがあるんだけど、それも外部の芸能関係者の人たちがずらっと来る。そこでみんなメモ取って、気になった人には後々連絡がくる。1年生の一番最初のライブから結構声かけてもらえたから、調子乗っちゃって、「できるんじゃねえか」とか思ってたけど、やっぱ声かけてもらっても、その後面接を重ねて所属っていうのは、難しい世界だなって。

——でも調子乗っちゃいますよね。今になって、これが足りなくてそうならなかったんだろうなって思う、要因みたいなのって思いつきます?

もう本当に、曲が作れないからじゃないかなって思う。その当時から、シンガーソングライターじゃなくてボーカル目指してる子たちにも先生たちは「曲は作れた方がいい」っていうのはずっと言ってて、その理由が本当にわかるというか。歌だけでやっていくには、よっぽど本当にズバ抜けた歌唱力と、ビジュアルと、ダンスができたりっていうのもそうだし、あとタレント性と、みたいなのも……なんだろうな、結構異次元にある人じゃないと、それだけでボーカリストになるっていうのは相当難しいなっていうのは、今考えても思うね。よく頑張ってたなとは思うけど、難しい道でしたね、あれは。

——曲が作れないより作れた方がいいでしょうし、作れないことを庇ってでも取りたい人ってそういうことですもんね。

そうだね。曲が作れないとどんなセンスを持ってるかわかんない、っていうのもあるだろうし、「どんな音楽がやりたいんだ、この人は」っていうブランドが、やっぱ曲が作れるとすぐ見えやすい。

——曲、今でこそ作られてますけど、手応えみたいなのを感じられたのって、いつぐらいからだったんですか?

そうだなあ。専門卒業して、少しずつライブ活動していって、CDを2015年に1枚出して。5曲入りのCDだったんだけど、そのCDは割と、それまでに作った曲で人気だった、早くCDが欲しいって言われてたような曲(を集めた)。その頃、曲数自体もそこまで持ってないんだけど、その中でも音源にしたい曲、今までの曲から5曲、みたいな感じだったんだけど。その次の年から、2年連続でアルバムを出すんだけど、アルバムのために曲を作るっていう。「その年の何月に、何曲入りのCDを作るから、何曲作らないといけない」みたいな。10曲入りと8曲入りだったけど、それでも、10曲できて全部が音源にしたいクオリティになるとは限らないし、とにかく数を作ろうって始めたのが、2016年くらい。やっぱりやっていくと、やりたいことができてくるというか、世界を表現できていくようになっていったなって思う。2016年に出した『Winter Wonderland』っていうアルバムなんだけど、そこから結構自分の物語っぽい世界観……「私はこういうのを書きたいんだ」って明確になってきたのは、そのタイミングかなって思う。

——作品を作るっていう前提条件というか目標があって、そのために書くってなった時に。

見つけた、みたいな。「このやり方だな」「こういうのをやりたいんだな」って、そのタイミングで分かった感じだったかな。

——作る曲の数を重ねたから、みたいな感じもありますかね。

本当、それはまさにある。やっぱり経験がないと形にもできなかったりするから。経験がなくてもポンって降りてくる、みたいなことは本当に稀にあるけど、やっぱりそうそうないから。

——それをあてにするわけにもいかないですもんね。

うん。2016年、2017年でアルバムを制作した期間はだいぶ自分にとって、今の「物語を書きたい」っていう自分を作る上で、大事な期間だったかなって。

——それってライブハウスとかで活動し始めてから何年くらいの頃ですか?

2年くらいかな。

——何かきっかけとかはあったんですか?

今だったら「こんなにいい曲できたよ、聞いてほしい」っていう気持ちがあるけど、昔、高校の時とか、ただボーカリスト(志望)でやってた時とかは、「私、歌上手じゃない?」っていう気持ちが多分(動機として)あったんだろうね。今考えるとめちゃくちゃ恥ずかしいけど。「音楽を作ったらライブをする」っていうのは、多分ずっと当たり前にあるから、今きっかけがポンと出てこないのかな。

——どこかでその気持ちが拡張されたっていうか、何かあったんでしょうね。

<次回>

「シンガーソングライター・sayuta」と、その音楽の歩みを追う。

*後編は6月22日公開予定

記事に頂いたサポートは、全額をその記事の語り手の方へお渡しさせて頂きます。