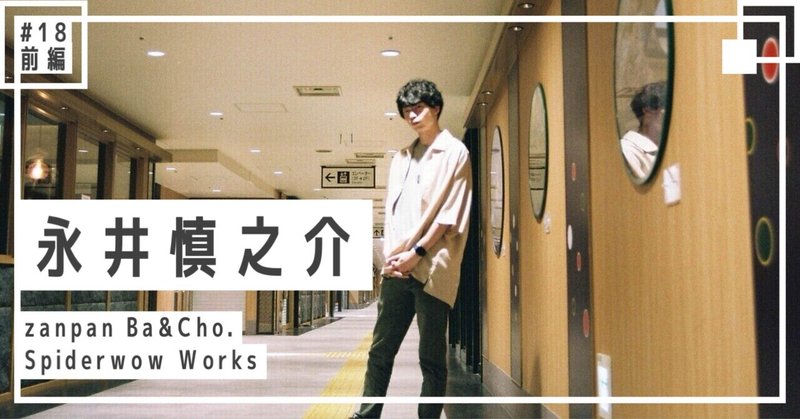

【前編】永井慎之介が“Flagment”をハックするとき——受身だった彼が「声をかける」までの軌跡

「新井くんお疲れ!ちょっと変な相談なんですが…」から続く依頼のLINE。もちろん二つ返事で引き受けた。Flagment一周年を記念した試みとしての、インタビュアーによるインタビュアーへのインタビュー。「わからないけど、絶対面白くなる」という確信があった。

自分の中である種「完結」していた「表現者たちの伏線」というインタビュー企画の続編のような気持ちで臨んだインタビュー。そこには確かに、永井慎之介と、ながいせんせの交差する表現としての「Flagment」の姿があった。

Flagmentはどこからきて、どこへゆくのか。ながいさん自身も僕との壁打ちのような会話の中で知っていくような、そんな夜だった。

人の人生を文章で追体験にできること自体がやっぱりすごいなって。

——うわー久しぶりだなぁ。大丈夫かな、できるのかなインタビューって。ではでは、改めましてよろしくお願いします。

よろしくお願いします。

——せっかく僕、自分のnoteで「表現者たちの伏線」って企画やってるので、うまいことクロスすればいいなぁと思っていて。インタビュアーバンドマン対談に今回近しいかなと思ってるので。

なるほど笑 いいっすね〜!

——僕の企画は、今につながるここまでの「人生の分岐点」を過去から紐解きつつ、現状から未来への伏線を導く形で終わっていくっていうのがコンセプトなんですね。それで、今回「Flagment」が一周年。一周年ってことは、まだ終わらないってことじゃないですか、これからも続いてくって認識で大丈夫ですよね?

もちろん。

——だから、二人のインタビュアーの交差点として、Flagmentを始めたきっかけがどこにあるんだっていう話と、今後のモチベーションは一体どこにあるんだろうっていう話をそれぞれ聞けると、「Flagment」好きの皆さんも納得の内容になるんじゃないかなと思ってるので、そんな感じで進めていければかなと思ってます!

ありがたい。よろしくお願いします。

——よろしくお願いします。なのでまずは、一旦永井さんに、自覚的な「企画を始めたきっかけ」をお聞きしたいんです。

そもそも、人の話を聞くのって好んでする人と、そうじゃない人がいると思ってて。人の話を聞くのってそもそも好きでした?

好きかどうかか…

でも自分から何かを言うよりは、そっち向きなんじゃないかなとは思う。普段の生活から割とそうで。自分からガンガンいく方じゃないし、それよりは他に何かできることがあるんじゃないかなって思う。Flagmentは、企画の直接的なきっかけになった本があって。「断片的なものの社会学」っていう本なんだけど。その本が、社会学の先生が社会調査をするときのインタビューの中で、「調査には使わなかったけど面白かったもの」を集めた本で、それがすごい面白くて。その読書体験がダイレクトなきっかけではある。

——それをなぜ面白いと思ったのかに関して、もうちょっと掘り下げたいなって思うんですけど。そこって人への興味ですか?企画への興味ですか?

その辺は、めざといところがあって、どっちかっていうと「企画そのものへの興味だった」かも知れない。

——自分もちょっとやってみたいなみたいな。結構「思い立ったら吉日」タイプですか?

う〜ん、慎重ではあるけどね、でも「できそうだったらやったほうがいいよね」っていう。

——それは、なんで慎重だったんですか?スキル的にできるかなみたいなことですか?

そうだね、それもあるし、ビビリなところもある笑

できるんですか本当にみたいな。自分でYoutubeでおしゃべりしたりとか、そういうただの企画だったらやってきたことあったけど、本当にできるのか?っていう思いはあった。人を巻き込むっていうのもあるし、労力の問題にもあるし。だからFlagmentは、やる前の心配は一番した。

——その企画をやっていくモチベーションの源泉って色々あると思うんですけど、例えば、たくさんの人の目に触れる喜びと、自分の好きなようにできる喜びがあると思うんですけど、それを天秤にかけたらどっちでした?

自分の好きなようにできることの楽しさがスタートだったと思う。でもだんだん混ざってきてる。欲がが出てきた笑。記事を見てくれた人の直の反応は、影響としてはやっぱり大きい。

——なるほど。あともうひとつお聞きしたいのは、なぜ文章だったのかなってところで。永井さんってFlagmentの他にもご自身の名義のnoteもあって、そこで文章っていう表現はしてらっしゃるので、納得できる部分もあるんですけど。でも、同時に映像の編集もされててると思うんです。動画でやろうと思えばできる企画だと思うので、なぜあえて文章だったのかってところはお聞きしたくて。

やっぱり影響を受けたものが本だったってところが大きいかな。自分自身がコロナ前後ぐらいで本がすごい好きになったんだよね。「文章を読み解くのっていいよね」っていうのを感じて。その影響も少なからずあると思う。一回コロナで仕事が無くなった時、うちにいる時間が単純に増えて、触れてなかったメディア(本)に触れるきっかけもできて。

——じゃあ兎にも角にも、「断片的なものの社会学」から得た読書体験が大きいんですね。

そうだね。人の人生を文章で追体験にできること自体がやっぱりすごいなって。「これ郡山でやったら面白いんじゃない?」って思った。特に音楽やってる人だったら尚更かなって。(音楽活動を通して)普通に社会人生活しててできる友達と比べたら、変な人といっぱい会ってて。

——めっちゃわかります笑

インタビューって形でこういう出会いを昇華できたらいいよねっていう。

——なるほど。ありがとうございます。ではじゃあそんなところが、いまご自身の視野角の中にあるFlagmentの成り立ちってところで。ここからは、潜在的なFlagmentの成り立ちを探っていければと思います笑

うわぁ〜笑

同じ一つの武器を何重にもカスタマイズして、一つの武器を大事にグレードアップしてたよね

——ご自身の人生を幼少期から伺っていこうと思うんですけど、覚えている限り一番古い記憶はなんですか?

えっとね、生まれた産婦人科を出て、その入り口に看護師さんが数人立ってて。こっちいはこっちで母親に手を掴まれて、「バイバイだよ」って言われてるっていう景色の記憶が残ってて。

——じゃあもうそれは、0歳とかの記憶ですか?

(残ってるのは)それだけだけどね。本当にその産婦人科なのか、裏は取ってないんだけど。でも、グーグルマップで、過去の景色を遡って見れる機能があって、「そこなんじゃないか」って十年前の産婦人科の景色を遡ってみたら、一致してて。

——すごい話!アニメだったらここで涙がつーって流れるような笑

では幼少期から学生時代の話を学校ごとに区切りながら聞いていければと思うんですが、まず幼稚園の頃ってどんな子供でした?何して遊んでました?

ちょっといまにつながりそうでいやらしいんだけど笑

チラシとか色画用紙を使って、武器を作って遊んでた。こんなんできたよ!っていうのを友達と見せ合ってたかな。自分でもの作ったりする遊びは好きだった。この頃から、特撮は好きだったから、戦隊モノのロボとか、ライダーのベルトとかは欲しかったかな。

——この頃から、特撮好きクロニクルはすでに始まっていくんですね笑

このあたり、男児にとっては大きな問題だと思ってるんですけど、(そういうヒーローに)なりたかったですか?

あ〜でも、なりたかったと思う。バックグラウンドとか、主人公のネガティブな部分は置いといて、なりたかったと思う。でも、興味が向いてたのは、アイテムとかガワのかっこよさの方かな。

——じゃあ、「なりたい」の方向性としては、「俺もあれを身につけてみたいな」っていう。

だったと思う。ちょうどそして、仮面ライダーって平成元年からテレビ放送しない時期があったんだけど、自分が年長組の時にクウガが始まって、そっから観始めた。

——ニチアサってなったらじゃあテレビに齧り付いて笑

当時の自分の話って誰かから聞いたりしました?

さっきの遊びの延長線上でいったら、周りの友達は“作っては捨て“の子が多かったんだけど、俺とか親友とかは、同じ一つの武器を何重にもカスタマイズして、一つの武器を大事にグレードアップしてたよね、って話を母親がしてたかな。

——一つのものを使いこなすとか、遊び倒すとか、そういうのが楽しかったんですね。当時の興味関心でいうと他にあったりします?「〇〇の図鑑が好きで〜」とか。

幼稚園入るぐらいの時から、鉄道とか車がすごい好きで。鉄道の図鑑とかすごい好きで。名前全部言えたらしくて。母親的には「天才かもしれない」みたいなことを言ってたらしい笑。将来の夢も、新幹線の運転手って書いてたらしくて。

——やっぱり好きなものはとことんのめり込んでいくんですね。

そうだね、入場券で駅のホームに入って、電車だけ見にいくみたいなことを、その頃やってたらしくて。鉄道は今でも好きかって言われたらそんなことはないんだけど、なんか今でもワクワクする。今日新幹線できた時もそう。

自分を中心に囲ってくれる感じではあんまりなかったかな。ドッジボールやる面々も、漫画描く面々も、その中にしれっと入っていった感じかも。

——そんな小さい伏線もありつつ笑

では、少年は小学生になり。まず、クラスの中でどういう立ち位置でした?

今でも信じられないんんだけど、結構社交的で、誰とでも話せるタイプだった。元気っ子って訳じゃないけど、友達付き合いは問題なく。休み時間はドッジボールばっかりしてて。時間がくるまで何もかも忘れてやってた感じだったかな。

——割と絵に描いたような一軍っぷりですね。習い事ってしてたりしました?

スイミングと、あと個人経営の小さい塾に行ってた。そこで英数を習ってたかな。

——小学校から英語!好きな科目とか苦手な科目ってありました?

勉強自体はめちゃくちゃ好きってわけでも、めちゃくちゃ嫌いってわけでもなかったかな。でもやっぱ、図工はすごい好きだったかな。絵も工作も。小学校のときのメジャーな遊びが、ドッジボールするか、何人かの友達で漫画サークルみたいなのをやってて、そこで漫画描きあって見せ合うか、みたいな感じで。その時は模写が中心で、みんなカービィの漫画描いてた。

——二次創作の始まりみたいな感じですね。いわばその一冊の自由帳が、合同誌みたいになるというか。自分でなんか作るっていうのはやっぱり引き続き好きなんですね。

そういう遊びの中での友達付き合いって、一対一の関係をいっぱい持ってるタイプか、周りに人がいっぱい居るタイプかでいうとどうでした?

自分を中心に囲ってくれる感じではあんまりなかったかな。ドッジボールやる面々も、漫画描く面々も、その中にしれっと入っていった感じかも。その中では一対一で話してたと思うけど。

——そういった交流のスタイルは、この頃からすでに確立してるんですね笑

その時期その時期で、親友みたいな友達っているものですか?

中学に上がってから、内向性がめっちゃ強くなっていったんだけど、なんだかんだで、その時期その時期でいたね。ありがたいことに。

友達ができる時って、周りから来てくれるってことがやっぱり(きっかけとして)大きかったんだと思う。

——ではその変わりゆく中学生時代についてお聞きして行きたいんですが笑

中学のとき部活って入りました?

美術部に入ったね。女子比率がエグくて、入った当初、三年まで含めても自分と他一人しか男子がいなくて。女子社会の中に居させてもらってる感じだった。

——僕も吹部だったのでそれは覚えがありますね笑

入ったのってやっぱり図工好きが高じてみたいなところが強いですか?

そうだね。部活で彫刻やったり油絵やったり、ポスターカラーやったり。印象深いのは、運動部の大会前の激励会のために、体育館のステージに飾る大きい絵を美術部で協力して描くことになったことかな。油絵は結局1回しかやってないんだけど、でも小中学生だったらポスターカラーぐらいしかやったことなかったから、質感が違って面白かった。

——物理的な奥行きみたいなのがちょっと生まれますもんね油絵って。

では、先ほどちょっと触れていただいた、クラスでの立ち位置なんですが。この頃から変わってくるってことですか?

小学校のときできてた立ち振る舞いみたいなものが、中学に入って急にできなくなっていって。小学校のときは友達いっぱいいたけど、「よく考えたら友達の作り方知らんわ」って気づいたというか。

——逆にいうと、友達が「自然といるもの」から「作るもの」になったっていうことなんですかね。小学校から中学校に引き継げる人間関係がなかったってことですか?

あ〜そうだね、なかったね。単純に知ってる人がそんなに周りに居なくなったっていうのもある。友達ができる時って、周りから来てくれるってことがやっぱり(きっかけとして)大きかったんだと思う。自分からはあんまり言ってなかったのかもしれない。

——「このままだと寂しいけど、どうやったら距離を詰めらるんだろう」っていう葛藤があった感じですか?

葛藤はしたと思う。ただ、無理して積極的に友達を作ることはしなかったかな。(正確には)できなかったのかもしれない。でも徐々に徐々に、近いタイプの人間、いわゆる「陰の者」が、ちょっとずつ声かけてくれるようになって。それでなんとか食いつないでた感じかな。

——それもやっぱり「声をかけられて」なんですね。でも裏を返せばこの時期って、一人で過ごす術を身につけた時期なのかなっても思うんですけど、この時期の趣味ってありました?

それは確かにそうかも。やってたことでいうと、小学校からの漫画文化が完全になくなって、でも誰にも見せない漫画を一人で描いてた。

——何描いてたんですか?

当時唯一読んでた漫画雑誌が、コロコロコミックで止まってて。そのときにあったやつに似ているのを描いてたと思うな。漫画は描くけどほとんど読んでなかったんだよね。だからそういう意味ですごく一人よがりな作品だったから、中学ぐらいが続けられる限界だったんだと思うんだけど。

——少年誌・青年誌には行かずに、自分の中にあるものを描いてた感じなんですね。

あと、小学校高学年の時期ってマセるから、仮面ライダーとかから離れてたいんだけど、中3の時に「(仮面ライダー)クウガ」から数えて10作目の記念作として「(仮面ライダー)ディケイド」が出て、それが今でいうリバイバルみたいな要素のある作品で。独立してた、各ライダーの話がそれで繋がって。もうクウガの動いてる姿は見られないと思ってたから、それがまたグッときて。そこで、「やばいやばい!」ってなった。だからまた仮面ライダーも見始めて。

——ここで再び特撮クロニクルが動き出し…

あと、ラジオかな。ラジオを聴き出したのもこの辺りだと思う。

小学校の時から、家族のカーステから地元局のラジオは流れてて、そこで慣れ親しんでたのはあるんだけど。中学の頃から、TBSラジオでやってた、あべこうじのラジオを聴いてた。誰に感想話すでもなく一人で楽しんでた。純粋にバラエティとして楽しくて。

——そのラジオとの出会いって音楽との出会いだったりします?

いや、音楽との出会いは、そこじゃなくて。「布石だけ置かれてた」感じだった。中学時代は。まだ火は付いてないというか。音楽の時間にグループ組んで、なんでもいいから歌を歌いましょうって授業があって。そのときの数少ない友達の選曲が、俺は当時全然知らなかったBUMP OF CHICKENの「カルマ」で。そこで初めてバンプを知るんだよね。

——ギターロックの布石だけここでポンって置かれて笑 ここでいったん放置されるんですね笑。話を戻すと、じゃあこの時期に、一人での過ごし方が一回身につくと。

ラジオなんてその最たるものかもね。

——別に誰に話すでもなく、共有するでもなく。なるほど。

じゃあちょっとお勉強の話も聞いておきたいんですけど、当時得意な科目、苦手な科目ってなんでした?

このあたりから、文系の自覚は出始めてきたかな。理数は確か苦戦してたと思う。

英語はやっぱり塾でやってたのもあって得意だったし。興味が一番あったのも英語かな。周りよりちょっとできるなっていうのもあったし。あとは歴史系も面白いな〜と思ってた。

——勉強のモチベーションとして、順位を上げたい!みたいなのって強くありました?

まあ、上げといた方がいいいよねっていうレベルで、すごくこうがむしゃらに頑張ってた感じじゃないかな。コミュニケーションに関してもそうだけど、この時期本当にいろんなことに対して受け身で、積極性がなかったから。渡された単元、渡された宿題をやって、来たるテストで一定のラインを越えるために頑張るみたいな。

——ここで一つ掘り下げるべきかなと思うのは、その受け身だったってことに強烈なきっかけがあったわけじゃないことだと思うんです。「なんだ今の状況」みたいな感じだったのかなと。

でも潜在的にあったのは、それにものすごく悩んでたわけじゃなくて、確かに辛い想いもしてたけど、「こんなもんなのかな」って思ってたというか、そういう過ごし方をしてた。

——すごくもや〜っとぼや〜っとした、なにか鬱屈とした感じと、正体のわからなさと。「小学校の頃はあんなに普通にできてたのにな」っていうのもありつつ。そことひっそり格闘してた時期なんですね。

(後編へ続く)

記事に頂いたサポートは、全額をその記事の語り手の方へお渡しさせて頂きます。