魚のバラシを防ぐやり取りの仕方。

こんにちは、こんばんは、カツオです。

この記事では魚のバラシを防ぐやり取りの仕方について

ご紹介します。

魚のバラシは、とても悔しいもの。

バラシの原因は、フッキングが悪かったり

かかりどころが悪かったり、いろいろありますが

魚をかけた後のやり取りが原因になることがあります。

この記事を読んでいただければ

バラシが多い方でもバラシを少なくすることができるので

ぜひ最後までご覧ください。

🐟 バラシを少なくする上で覚えておきたいこと

これからいくつかバラシを減らす方法を紹介していきますが

まず最初に覚えておきたい3つのことがあります。

ドラグ設定値

魚のバラシを防ぐ上で絶対に必要なことは

最適なドラグを設定することです。

ドラグが緩ければ、フッキングしたとき

糸(針)に力が伝わらないので、うまく魚の口にかかりません。

逆にドラグをキツく閉めれば、魚が引いたとき

ラインが切れてしまい、結果バラしてしまう。

だから適度にドラグを設定する必要があります。

だいたいショア(岸)からの釣りは2kgほど

オフショア(沖)の釣りは6kgほどかけます。

もちろん狙う魚種によっては、もっとかけなければいけない場合もあれば

緩めなければいけない場合もあります。

では2kgとか6kgとか、どうやって測るのか?

2つ方法があります。

------------------------------------

計測器を使う

2kgか6kgのペッドボトルを使う

------------------------------------

計測器を使う

計測器は、魚の重さを測るものを使います。

計測器の金具にスナップをつけて

そのまま引っ張っていきます。

これは2人でやった方がやりやすいでしょう。

で何kgなのか確認して終了です。

2kgか6kgのペッドボトルを使う

次はペッドボトルを使って測る方法です。

たとえば2kgのドラグ設定をしたければ

2kg(2L)のペッドボトルを使う

ペッドボトルに糸を結んで、そのまま持ち上げてみる。

ドラグが出れば2kg、あるいは6kgかかっている証拠です。

大切なのは、測った後、必ず手で引っ張ってみることです。

釣行のたびに計測器やペッドボトルで測るのはめんどくさいですし

大変なので、2kgってこんなものなんだなと感覚として覚えておくのです。

いわゆる手ドラグと言われるやつです。

覚えておけば、いちいち計測器やペッドボトルで測る必要性はなくなります。

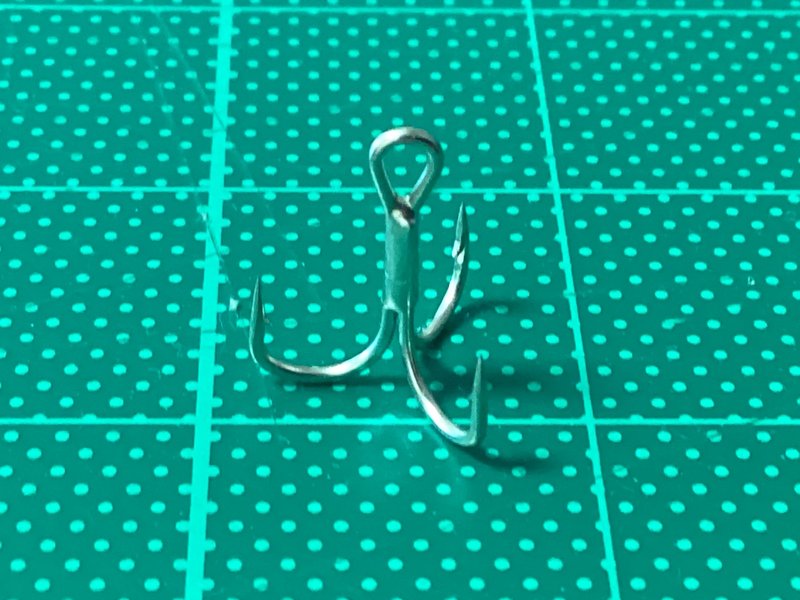

トレブルフックはバレやすい

トレブルフックは、針先が3個ある針のこと。

この手のフックは

力が3点に分散するので、バレやすい。

逆にバレにくい針は、シングルフックになります。

シングルフックは、針先が1点のため

フッキングした際にかかる力が1点に集中するので、バレにくい。

しっかりかかっていれば、ラインテンションが抜けても魚は外れず

魚がかかっているのに、竿をシェイクして遊んでも全然バレない。

これがシングルフックのいいところ。

だからオフショアの釣りでトップウォーターを使うとき

だいたいシングルフックを使うことが多い。

とはいえトレブルフックは

針先が多い分、バイト率は高くなります。

特にバイトが浅い場合は

シングルフックよりもトレブルフックの方が魚のかかりは良いです。

ルアーによっては、シングルフックを使えない場合もあり

トレブルフックを使えざるおえないことがあるので

トレブルフックを使う場合は

細軸の針を使えばバラシは少なくなります。

針先が鈍なものを使わない

バラシを少なくする上では、針先が命。

自分が気づかずに、針先が鈍になっていることがあるので

定期的に針先をチェックしましょう。

------------------------------------

魚をかけた後

底をずった後

------------------------------------

は要点検です。

筆者の場合は、魚を2匹ほどかけたときに

針先を確認するようにしてます。

もしダメだったら、交換しますし

ダメでなければ、交換しないという形にしてます。

大物かけたときは、その場で確認し

交換の有無を決めることもありますね。

▶︎針先の確認方法

硬い竿ほど竿を握らない

硬い竿は、かかりが良くないことが多く

バラシが多い。

でも持ち方を変えれば、かかりが良くなり

バラシが少なくなります。

それは、竿を握らないことです。

グリップエンドを脇で締め、竿は支えるだけ。

写真のように持てば、魚がかかったとき

グリップの先端から竿先までグッと入るようになり

かかりが良くなって、結果バレにくくなります。

柔らかい竿はやる必要はありませんが

エギングロッドやサーフロッドのような

かったい竿を使うときは

竿を握らず、支えるだけを意識してやってみてください。

🐟 魚のバラシを防ぐやり取りの仕方

ここからは実際どのようにして

魚のバラシを防ぐやり取りしていくのかを手順で紹介していきます。

1.フッキング(合わせ)は1回で決める

合わせは、何度もやる必要は

まずありません。

オフショアのプロなんかで

魚かかったら、竿を何度も横にスライドしたり

縦に合わせを入れたりしていますが

バラシが多い方は、まずはやる必要がないです。

一見、何度もフッキングすることで

バラシが少なくなると思いがちですが

何度も合わせを入れてしまうと

針が伸びたり、折れたりして、逆にバラシが多くなります。

またどこかでラインテンションが抜けてしまう可能性もあるので

フッキングに自信がある方以外は、1回で決めるというのを

心がけてみましょう。

2.後ろに下がる

フッキングした後は、できるなら後ろに下がります。

後ろに下がった方が、刺さるからです。

フッキングというと、縦に竿を動かしたり

横にスライドして動かしたりして魚に対して合わせを決めますが

縦に合わせを入れたり、横にスライドしたりしても

垂れてた糸、弛んでた糸が「ピンッ」と張っただけで

針には、あまり力が伝わっておらず

魚の口にうまく刺さっていません。

フッキングした後、後ろに下がることで

ラインが張った状態で引っ張ることになるので

力が伝わりやすく、針の懐までガッツリ刺さるようになります。

結果、バラシが少なくなるのです。

磯とか堤防とかだと、後ろに下がるのは難しい

あるいはできないかもしれませんが

釣り場的にできるなら、絶対やった方がいいですね。

3.波があれば波と共に、なければ竿先と魚を近づけてあげる

魚を取り込むときは

波があればタイミングを見て波の力で魚をあげる

なければ、竿先と魚を近づけて取り込みを行います。

気をつけておきたいのは、最後まで気を抜かないことです。

ショアでもオフショアでもそうなんですが

自分の手前側というのは、一番バラシが発生しやすいです。

だから気を抜いて、ラインテンションまで抜いてしまうと

バレるので

波を待ったり、竿先と魚を近づけたりするときは

ラインテンションを抜かないこと。

そうすれば、バラシは少なくなります。

🐟 魚種別、バラシを防ぐやり取りの仕方

先ほど紹介したやり取りの方法を身につければ

8割型バレることはないです。

残りの2割は、魚種によってやり取りの仕方を変えることです。

魚には

------------------------------------

口が硬い魚、柔らかい魚

アタリが強い魚、弱い魚

引きが強い魚、弱い魚

------------------------------------

など千差万別です。

だから魚の特徴に合わせてやり取りの仕方を変えなければ

バラシてしまうケースも少なくはありません。

たとえば口が柔らかい魚をかけたとき

強引なファイトをしたら、口が破けてバラシてしまうことが想像できます。

この章では、魚種別にどのようにしてやり取りをしていくのか?

全部の魚を紹介するのは無理なので

知りたい魚種が書かれていなくても

特徴を参考にやり取りの仕方を覚えていただければなと思います。

マダイ・シマアジ・カツオ

マダイ・シマアジ・カツオ、この3匹の魚に共通して言えるのが

叩くようなアタリや引きをすることです。

もし竿に叩くようなアタリや引きが出たら

絶対に強引なファイトはしないことです。

この手の魚は、反転してかかるタイプなので

口の外側にかかっていることが多く

強引な無理なファイトをするとバレやすいです。

特にシマアジやカツオは、口が柔らかいので

強引なファイトや無理なファイトをすると口切れを起こし

バラシの発生が多くなります。

なのでロッドの反発力を使って

ゆっくりあげて行った方がいいでしょう。

ブリ・ヒラマサ・カンパチ

ブリ・ヒラマサ・カンパチ、この3匹の共通点は

引きが強い、走る魚ということです。

なので強引なファイトをし

魚に主導権を握らせないことがバラシを少なくする上で重要です。

根に潜られてラインブレイク

時間かけすぎて、外れる確率を高めてしまうなど。

特に磯とかは根ズレのリスクも高まりますので

パワーファイトをした方がキャッチはできるでしょう。

ナマズ・シーバス

ナマズ・シーバスの共通して言えることは

水面で暴れることがある魚ということです。

水面で暴れることがある魚をかけたときは

強引に寄せつつも、魚の動きに合わせてファイトすることが大切です。

シーバスの場合は、エラ洗でジャンプすることがあるので

ジャンプしたとき、シーバスの口が向いている方向に

ロッドを倒す(送ってあげる)ことが重要です。

シーバスの口とロッドを倒す向きが逆だとバラシます。

ナマズに関して、水面で暴れた際はリールを巻かないこと。

巻くと針が外れたり、ラインブレイクを起こす可能性がありますね。

🐟 まとめ

釣りには、バラシがつきものです。

しかし技術的な部分で補うことができ

バラシを減らすことができます。

ぜひこの記事を参考に

散財一隅の大物をゲットしてみてください。

それでは最後まで読んでいただきありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?