酵母のチカラ 1.1

今回の記事は、先の発酵という現象を身近なもの(スーパーで買えるもの)で観察するという記事の続きになります。先の実験で使用したドライイーストは、見た目は粉末なのですが、立派な生物です。一応、立派な生物顕微鏡を所有しているので観察し、酵母がどのような生物なのか簡単に紹介します。

どのようなグループの生物?

まずは簡単に分類群の話をします。私たちは人間です。生物学では“ヒト”という生物種名で呼びます。生物種は、生物の特徴の違いからグループ分けをしていきます。私たちヒトは、“動物”という特徴で分けられます。一方、酵母は“菌類”というグループに分けられるため、そもそも生物として異なるグループになります。後述しますが、“菌類”といってもビフィズス菌やサルモネラ菌のような細菌とは異なります。酵母は、カビやキノコ、クロレラのような単細胞の生物と同じ生物になります。

酵母の特徴は?

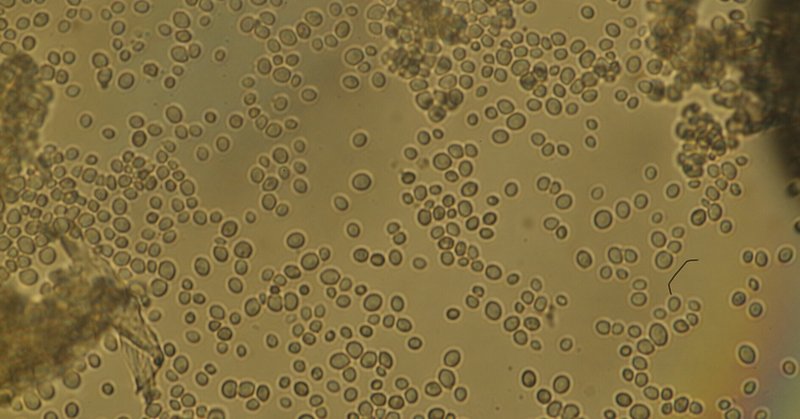

400倍と1000倍で酵母を観察してみましたが、水玉のような形の細胞しか見えませんでした。内部構造などを観察するには、やはり染色液や蛍光物質とそれを撮影できる機材が必要なようです。しかし、酵母がただの無機物であれば、砂糖水の砂糖のように水に溶けてしまい、顕微鏡で観察しても何も見えません。楕円形の細胞が観察できただけでも、“生物がいる”という発見になります。また、1000倍まで倍率をあげても、1つの細胞しか見えていないということは、単細胞生物(1つの細胞でできている生物)であることがわかります。当たり前のことと思うかもしれませんが、レーウェンフックが自作の顕微鏡でビールを観察して、「なんか粒がある!」というところから酵母の発見につながっているので、粒を見つけることは大事な発見です。

同様のことは、ヤクルトやヨーグルトでもできます。ヤクルトやヨーグルトに含まれる乳酸菌は、酵母よりもさらに小さいので、無数の粒しか観察できませんが、顕微鏡を使えば“生物がいる”ことを確認できます。

酵母のあれこれ その1

いつも授業で酵母を取り扱う時にする話を少ししようかと思います。そのうちの1つは、発酵の現象を明らかにしたパスツールなのですが、発酵は前回話をしたので、今回は別の話を。酵母がどのように増殖するのか?という話ですが、単細胞の生物が増殖する時は大体分裂します。ただ、この酵母の分裂が少し変わっていまして、体から生えてくる“出芽”という方法で分裂します。刺胞動物(イソギンチャク)の仲間のヒドラが、出芽で増える代表例とされています。出芽を簡単に紹介すると、体におできができて、それがだんだん膨らんで自分と同じになって、ある日離れます。自分で想像するとちょっと気持ち悪いですよね。

酵母のあれこれ その2

先述しましたが、酵母は“菌類”ですが、細菌とは異なります。同じ菌がついているのに、どれくらい違うの?と聞かれたら、ガラケーとスマホぐらい違うといったところでしょうか?細菌は“原核細胞”でできている生物で、地球に生命が誕生した時から存在する“超”原始的な生物です。一方、酵母は“真核細胞”でできている生物です。私たちの細胞も真核細胞でできていますが、この細胞は原核細胞が地球に誕生してから15億年ほどしてから誕生した細胞です。違いを簡単に言えば、原核細胞は必要最低限の構造しか細胞内にありませんが、真核細胞は多くの構造物があり、細胞ができることの幅が広がっています。

原核細胞と真核細胞の違いについて、受験対策で知っておくべきことは「核とDNAの違い」です。まず、核とは生物の設計図であるDNAを核膜という膜で包んだものです。口の中の細胞に酢酸カーミンを垂らして、顕微鏡で観察すると細胞の真ん中が赤く染まっているのを見たことがある人もいると思いますが、この赤い丸が核です。カーミンが核膜に含まれる核酸と非常に結びつきやすくなっているので、核の観察にカーミンが使用されます。一方、原核細胞はDNAがむきだしになっており、核膜がないことから同様の実験をしても赤く染まりません。

また、原核細胞のDNAは環状で輪ゴムみたいになっていますが、真核細胞のDNAは紐状で糸のようになっています。この形の違いは何があるのかというと、寿命の有無です。真核細胞のDNAの末端にはテロメアという遺伝子があり、他のDNAが引っ付かないように保護をする働きがあります。しかし、このテロメアはDNAを複製するごとに短くなってしまいます。最終的にはなくなってしまい、そうなると細胞は分裂することができません。細胞が分裂することができないと、怪我やウイルス感染によって死んでしまった細胞の補充ができなくなるので、体が弱っていきます。環状のDNAだと、端っこがないのでその心配はありません。理論上不老不死となりますが、細菌(原核細胞)の細胞壁はエタノールで簡単に壊れます。

最後に、真核細胞と原核細胞の核とDNAの違いをまとめておきます。

「真核細胞は紐状のDNAを核膜でつつんだ核の中で保護しているが、原核細胞は環状のDNAが細胞質中にむきだしで存在している。」

参考文献

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?